- Вакуоли: особенности, строение и функции

- Содержание:

- Что такое вакуоли?

- Строение

- Функции

- Вакуоль в животной клетке

- Вакуоль в растительной клетке

- Клеточный сок, жидкость, выделяемая цитоплазмой живой растительной клетки и заполняющая её вакуоли

- ГДЗ биология 5 класс Пасечник, Суматохин, Калинова Просвещение 2019-2020 Задание: 8 Строение клетки

Вакуоли: особенности, строение и функции

Содержание:

Название вакуоли происходит от латинского «vacuus», что значит «пустой». Но не нужно торопиться и относить вакуоли в разряд пустых и ненужных. Это небольшие или крупные полости, которые присутствуют в животных, растительных клетках и многоклеточных организмах.

Что такое вакуоли?

Похожие на мелкие пузырьки или крупные полости, вакуоли образуются на участках эндоплазматической сети и комплекса Гольджи. От цитоплазмы они отделены мембраной, которая сохраняет их внутреннее содержимое: жидкость с растворенными в ней веществами.

Животные клетки содержат небольшие по размеру вакуоли, похожие на маленькие пузырьки. В растительных клетках расположена одна большая, центральная вакуоль, которая занимает значительный объем.

Строение

Вакуоль устроена довольно просто. Ее однослойная мембрана называется тонопластом. Внутри вакуоли находятся растворенные в воде

- минеральные компоненты;

- сахара;

- органические кислоты;

- пигменты (у растений);

- углекислый газ и кислород;

- другие продукты клеточного метаболизма.

Тонопласт не изолирует полностью внутреннее содержимое. Он содержит поры, через которые поступает вода и другие вещества. «Плотный пузырек» давит на цитоплазму, придавая клетки тургор, поддерживая ее в упругом состоянии.

На заметку: В молодых клетках содержится несколько небольших вакуолей в виде пузырьков. С возрастом они сливаются, и в клетке остается одна большая вакуоль, которая занимает много места: до 90% от общего объема клетки.

Функции

Вакуоли выполняют разнообразные функции. Это зависит от конкретной клетки, в которой они находятся. Если это одноклеточный организм – роль одна, растительная клетка – роль другая. Если обобщить, то вакуоль выполняет следующие задачи:

- Отложение питательных веществ и их изоляция. Расход – по потребности клетки.

- Резервуар для «отходов» — ненужных продуктов метаболизма. За счет ферментов в составе вакуолярного сока, вредные соединения разрушаются. Если клетка отмирает, то вакуоль лопается внутри клетки, а находящиеся в ней ферменты разрушают клеточную цитоплазму и всю структуру. Такой процесс носит название автолиза.

- Поддержание тургора или упругого состояния. Некоторые клетки способны увеличиваться в размерах и расти за счет растяжения.

- Регуляция водного баланса, поддержание концентрации внутриклеточной жидкости на постоянном уровне.

- В растительных клетках – наличие пигментов – красящих веществ, придающих тканям определенный окрас.

- В клетках одноклеточных водных организмов (амебы, инфузории-туфельки) содержатся сократительные вакуоли. Они регулируют баланс жидкости (осмотическое давление), выводя излишки воды наружу.

- Простейшие содержат пищеварительные вакуоли, где благодаря ферментам переваривается пища. У высших животных также есть пищеварительные вакуоли, но они содержатся в клетках-фагоцитах.

На заметку: Вакуоли выводят из клетки токсичные соединения, такие, как тяжелые металлы и гербициды. За счет внутренней, кислой среды эти органоиды расщепляют крупные макромолекулы, которые засоряют цитоплазму.

Основные функции вакуолей представлены в таблице:

| Тип вакуоли | Строение, расположение. Функции |

| Запасающая | |

| Пищеварительная | |

| Сократительная (пульсирующая, выделительная) | |

| Аэросома (газовая) | |

| Токсическая |

Вакуоль в животной клетке

Вакуоли – органоиды, типичные для растений и грибов, встречаются они и в животных клетках. Здесь они представлены небольшими пузырьками, «плавающими» в цитоплазме.

Их основная роль:

- накопление и запас питательных компонентов;

- содержание продуктов распада и их разложение;

- переваривание крупных частиц или макромолекул.

В животных клетках вакуоли – это по сути лизосомы, которые содержат ферменты и способны к процессам фагоцитоза и пиноцитоза. Они переваривают питательные частицы и отмершие элементы клетки. Вакуоли запасают вещества, переваривают пищевые частицы и питательные растворы, а также регулируют содержание воды и солей.

Вакуоль в растительной клетке

В клетках растений вакуоль – важный по значению органоид. Она крупных размеров и занимает до80-90% от объема клетки. Растительный органоид:

- поддерживает тургор и за счет растяжения клеточка растет;

- транспортирует в цитоплазму необходимые компоненты;

- переваривает за счет ферментов ненужные вещества;

- содержит растительные пигменты, окрашивая ткани в зеленые, оранжевые, красные, желтые цвета и промежуточные оттенки;

- у некоторых в составе вакуолей есть ядовитые вещества, которые защищают растение от поедания;

- за счет питательных веществ органоиды участвуют в прорастании семян.

Клетка нуждается в вакуолиях. Этот органоид важен для пищеварения, водно-солевого обмена, детоксикации (очищения организма от токсинов), роста и развития клеток. Вакуоль – важная составная часть растительной клетки. Важна она и для простейших, грибов, и для многоклеточных организмов. Вакуоль не содержится в вирусах и фагах.

Источник

Клеточный сок, жидкость, выделяемая цитоплазмой живой растительной клетки и заполняющая её вакуоли

Вакуоль и пигменты клеточного сока.

ВАКУОЛЬ-полость внутри клеточной ЦИТОПЛАЗМЫ,отделенная мембраной. В зависимости от организма содержат воду, газ, либо частицы пищи. Вакуоли выполняют различные функции(секреция, экскреция и хранение запасных веществ, аутофагия,автолиз

и др.). В одноклеточных организмах, таких как амеба, находятся пульсирующие вакуоли, которые заполняются водой, а затем быстро сжимаются и выталкивают излишки воды или отходы жизнедеятельности. Таким образом вакуоли осуществляют ОСМОРЕГУЛЯЦИЮ и выделение. В растениях они позволяют отдельным клеткам увеличиваться в размерах, не увеличиваясь в массе, что мешало бы МЕТАБОЛИЗМУ клетки.

ВАКУОЛЬ (от лат. vacuus—пустой, полый), сферические пространства в плазме растительных и животных клеток, наполненные жидкостью различного хим. состава. Размеры и число В. сильно варьируют и в разных клетках и в одной и той же клетке в разных ее физиологических состояниях. В. могут иметь различное содержимое.

У растений вакуоли — производные эндоплазматической сети, окружены полупроницаемой мембраной — тонопластом. Вся система вакуолей растительной клетки называется вакуомом, который в молодой клетке представлен системой канальцев и пузырьков; по мере роста и дифференцировки клетки они увеличиваются и сливаются в одну большую центральную вакуоль, занимающую 70-95% объёма зрелой клетки. Клеточный сок вакуоли — водянистая жидкость с рН 2-5, содержит растворённые в воде органические и неорганические соли (фосфаты, оксалаты и т. п.), сахара, аминокислоты, белки, конечные или токсичные продукты обмена веществ (таннины, гликозиды, алкалоиды), некоторые пигменты (напр., антоцианы).

Одна из важных функций растительных вакуолей — накопление ионов и поддержание тургора (тургорного давления). Вакуоль — это место запаса воды.

В цитоплазме простейших находятся содержащие ферменты пищеварительные вакуоли и выполняющие функции осморегуляции и выделения сократительные вакуоли. Для многоклеточных животных характерны пищеварительные и аутофагирующие вакуоли, входящие в группу вторичных лизосом и содержащие гидролитические ферменты.

Клеточный сок, жидкость, выделяемая цитоплазмой живой растительной клетки и заполняющая её вакуоли.

Окраска Клеточный сок определяется пигментами: синяя, фиолетовая и красная — антоцианами, жёлтая — антохлором, бурая — антофеином и т.д.

Важной группой растительных пигментов являются каротины. Они принимают участие в фотосинтезе, обладают свойствами провитамина А, защищают растения от ультрафиолета.

А пигменты клеточного сока (антоцианы), окрашивающие части растений в красный, фиолетовый, синий цвет, не участвуют в фотосинтезе.

12. Покровные ткани и их классификация. Первичная, вторичная, третичная покровные ткани. Трихомы и эмергенцы.

Покровные ткани располагаются на границе с внешней средой. Большинство из них состоит из плотно сомкнутых живых, реже мертвых клеток. Они выполняют барьерную роль, защищая внутренние ткани от высыхания и повреждения. Одна из функций покровных тканей — регуляция газообмена и транспирации. Некоторые из них способны к всасыванию и выделению, активно регулируя скорость и избирательность проникновения веществ. Покровные ткани — барьер для проникновения патогенных микроорганизмов. Это очень древнее образование, возникшее в момент выхода растений из водной среды на сушу. Подобно прочим постоянным тканям, покровные ткани возникают в процессе онтогенеза из меристем .

ПОКРОВНЫЕ ТКАНИ, наружные ткани растения, отграничивающие его от внешней среды (атмосферы, почвы, воды). Избирательно пропускают влагу, газы и другие вещества и таким образом регулируют как выделение растением различных веществ, так и их поглощение. Кроме того, покровные ткани защищают растение от внешних воздействий.

Первичная покровная ткань – кожица, или эпидерма. образующая наружный слой на листьях и молодых стеблях. С возрастом на стеблях и корнях эпидерма сменяется многослойной вторичной покровной тканью – перидермой, состоящей из клеток, различных по строению и функциям. Слой пробки предохраняет растение от проникновения в него болезнетворных организмов; многолетняя пробка защищает деревья от механических повреждений и резких колебаний температуры. Слой феллогена (пробкового камбия) обеспечивает нарастание перидермы в толщину, откладывая клетки пробки кнаружи и клетки феллодермы, питающие феллоген, внутрь. У зрелых деревьев гладкую перидерму заменяет третичная покровная ткань – корка, состоящая из чередующихся слоёв пробки и других отмерших тканей коры.

Молодые корневые окончания растений покрывает ризодерма. осуществляющая всасывание из почвы воды и минеральных веществ.

Трихо́мы, или волоски́ (от греч. τρίχωμα — волос) — клетки эпидермы, образующие на органах растений разнообразные наружные выросты. К ним относятся — волоски (железистые и нежелезистые), чешуйки, желёзки, нектарники и некоторые другие образования.

рихомы выполняют разнообразные функции, которые до конца ещё не исследованы. Принято считать, что они защищаютфизиологически ткань листа — хлоренхиму от перегрева, механически всё растение от поврежедения насекомыми и животными, способствуют уменьшению испарения влаги, выведению солей из тканей листа и осуществляют химическую защиту растений. Трихомы бывают одноклеточными и многоклеточными, мертвыми и живыми. Мертвые — заполнены воздухом и придают растению белый цвет. Форма трихом может быть разнообразной (головчатые, звездчатые, крючковатые и др.). Часто трихомы минерализованы — пропитаны кремнеземом и кальцием. Волосками чаще всего покрыты растения аридных — засушливых областей, высокогорий, приполярных районов земного шара, а также растения засорённых местообитаний.

Эмерге́нцы — особые выросты на поверхности эпидермиса растений, в формировании которых, кроме кожицы, принимают участие и лежащие под ней клетки.

К эмергенцам относятся шипы, покрывающие черешки листьев и молодые побеги у розы, малины, ежевики. Иногда к эмергенцам относят волоски хмеля, шипы на плодах многих зонтичных, каштана конского, дурмана. Существуют переходные формы между эмергенцами и трихомами. Эмергенцы располагаются на эпидермисе беспорядочно и этим отличаются от морфологически сходных с ними колючек.

Эпидермис образуется не только снаружи органа, но и внутри, если в органе формируется полость. Например, ткань, выстилающая полость плодов (гороха, бобов, фасоли, мака, дурмана и т. д.), по своему происхождению идентична эпидермису наружной стенки плода.

Источник

ГДЗ биология 5 класс Пасечник, Суматохин, Калинова Просвещение 2019-2020 Задание: 8 Строение клетки

Стр. 32. Вспомните

№ 1. Почему для изучения клеток необходимо использовать увеличительные приборы?

Потому что клетка является самой маленькой структурной единицей, которую рассмотреть невооруженным глазом невозможно. А чтобы досконально изучить ее строение, необходимо увеличить клетку в несколько десятков, а иногда и в несколько сотен раз. Для этого и используются увеличительные приборы.

№ 2. Почему микроскоп, с которым вы работаете, называют световым?

В своей работе мы используем световой микроскоп. Такое название у него потому, что для получения увеличенного изображения изучаемого объекта на предметном столике в нем используются лучи, которые проходят через него и попадают на систему линз объектива и окуляра. Таким образом, они освещают предмет и подают увеличенное изображение.

Стр. 33. Вопросы после параграфа

№ 1. Какую функцию выполняет клеточная мембрана?

Главная функция клеточной мембраны или плазматической мембраны состоит в постоянном поддержании целостности клетки, защите ее от факторов внешней среды и осуществлении взаимосвязи ее внутренней среды с внешней. Таким образом, она выполняет барьерную (отделяет содержимое клетки от внешней среды), контактную (способствует соединению клеток друг с другом), ферментативную (участвует в ферментативных реакциях), рецепторную (распознает внешние стимулы) и транспортную (регулирует обмен веществ) функции.

№ 2. Для каких клеток характерна клеточная стенка (оболочка)? Какова её роль?

Клеточная стенка (оболочка) есть у клеток бактерий, грибов и растений. В строении их клеток клеточная стенка служит своеобразным наружным скелетом, который поддерживает ее форму и обеспечивает ей постоянство. Несмотря на то, что сквозь клеточную стенку могут проникать вода, соли и многие минеральные вещества, она ограничивает рост и препятствует разрыву клетки, блокируя поступление чрезмерного количества воды внутрь клетки.

№3. Какую роль выполняет генетический аппарат клетки?

Генетический аппарат является важной составной частью клетки, которая не только контролирует все процессы жизнедеятельности в ней, но и определяет способность клетки к самовоспроизведению. Он представляет собой совокупность генов – носителей информации о синтезе белка в какой-то определенный момент, расположенных в основном ядре в растительной или животной клетке.

№ 4. В чём принципиальное отличие в строении клеток бактерий от клеток растений, животных и грибов?

Клетки бактерий имеют наиболее простое строение. В них нет ядра и митохондрий, аппарата Гольджи, пластид, лизосом и центриолей. Таким образом, бактерии являются прокариотами. Клетки грибов имеют уже усложненное строение, однако, по сравнению с клетками животных и растений, в них содержится много ядер. Они относятся к эукариотам.

Схожесть в строении клеток растений, грибов и растений в том, что в их составе, в отличие от бактерий, содержится практически одинаковый набор органоидов.

Стр. 33. Подумайте

О чём свидетельствует сходство химического состава и строения всех клеток?

Сходство в строении и химическом составе всех клеток как основных структурных и функциональных единиц живых организмов свидетельствует о родстве всего живого на нашей планете, то есть, об их едином происхождении.

Стр. 34. Моя лаборатория. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом.

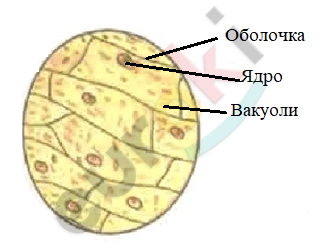

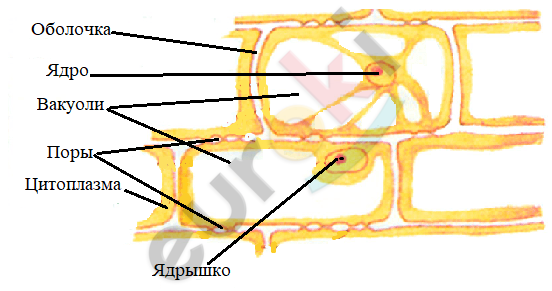

Рассматриваем изображённую на рисунке 16 последовательность приготовления препарата кожицы чешуи лука.

Подготавливаем предметное стекло, тщательно протирая его марлей.

Пипеткой наносим 1 – 2 капли воды на предметное стекло.

При помощи пинцета осторожно снимаем маленький кусочек прозрачной кожицы с внутренней поверхности чешуи лука. Кладем кусочек кожицы в каплю воды и расправляем кончиком препаровальной иглы.

Накрываем кожицу покровным стеклом, как показано на рисунке. Фильтровальной бумагой оттягиваем лишнюю воду.

Рассматриваем приготовленный препарат при малом увеличении. Отмечаем, какие части клетки видим.

Окрашиваем препарат раствором йода. Фильтровальной бумагой с противоположной стороны оттягиваем лишний раствор.

Рассматриваем окрашенный препарат. Благодаря реакции с раствором йода стали хорошо видны и различимы в строении клетки кожицы лука оболочка, ядро, цитоплазма и даже поры.

Рассматриваем препарат при большом увеличении. Находим на нем темную полоску, окружающую клетку, — оболочку; под ней золотистое вещество – цитоплазму (она может занимать всю клетку или находиться около стенок). В цитоплазме хорошо видно ядро. Находим вакуоль с клеточным соком (она отличается от цитоплазмы по цвету).

При большем увеличении можно легко рассмотреть плотную, но почти прозрачную оболочку. В ней есть более тонкие участки – поры. Внутри клетки можно увидеть вязкое бесцветное вещество – цитоплазму, в которой находится небольшое плотное ядро с ядрышком. Практически во всех клетках, а особенно в старых, хорошо различимы полости. Это вакуоли.

Зарисовываем 2 – 3 клетки кожицы чешуи лука. Обозначаем оболочку, цитоплазму, ядро, вакуоль с клеточным соком (рис. 17).

Подумаем, зачем препарат кожицы чешуи лука окрашивали раствором йода.

Мы знаем, что кожица чешуи лука бесцветная и прозрачная. Чтобы рассмотреть ее строение через микроскоп и увидеть клетки, которые ее образуют, необходимо окрашивать изучаемый препарат раствором йода.

Вывод

Растительный организм состоит из клеток, содержимое каждой из которых представлено полужидкой прозрачной цитоплазмой. Чтобы более детально рассмотреть строение клеток через микроскоп, нужно окрасить препарат раствором йода. Таким образом, можно увидеть, что в цитоплазме располагается ядро с ядрышком. Также становятся видны и более тонкие участи на оболочке – поры, через которые происходит связь между соседними клетками.

Стр. 36. Моя лаборатория. Пластиды в клетках листа элодеи

Приготовим препарат клеток листа водного растения элодеи. Для этого отделяем лист от стебля, кладем его в каплю воды на предметное стекло и накрываем покровным стеклом.

Рассматриваем препарат под микроскопом. Находим в клетках пластиды, отмечаем их окраску.

Под микроскопом мы можем увидеть пластиды, которые окрашены в зеленый цвет. Они содержат хлорофилл – зеленое вещество, благодаря которому листья растений имеют соответствующую зеленую окраску. Также в хлоропластах происходит процесс фотосинтеза.

Сравниваем увиденное под микроскопом с рисунком 18.

Зарисовываем строение клетки листа элодеи.

Вывод

Все растения имеют зеленый цвет. Это обеспечивается благодаря содержанию в их клетках особых пластид – хлоропластов. Ярким подтверждением тому являются клетки листа элодеи, которые мы рассмотрели под микроскопом и сравнили с рисунком, поданным в учебнике. Как видим, в клетках листа элодеи содержится большое количество хлоропластов, которые участвуют в процессе фотосинтеза и содержат хлорофилл – зеленый пигмент.

Стр. 36. Моя лаборатория. Пластиды в клетках плодов томатов, рябины, шиповника

Приготовим препараты клеток плодов томатов, рябины, шиповника. Для этого в каплю воды на предметном стекле иглой переносим частицы мякоти плода. Кончиком иглы разделяем мякоть на клетки и накрываем покровным стеклом.

Рассматриваем препарат под микроскопом. Находим в клетках пластиды, отмечаем их окраску.

Все клетки плодов томата, рябины и шиповника имеют пластиды, которые имеют разную форму и цвет. Зеленые пластиды – это хлоропласты. Другого оттенка – хромопласты, которые и придают плодам определенный цвет – желтый, оранжевый, красный.

Зарисовываем строение клеток.

Сравниваем форму и особенности пластид изученных клеток с изображёнными на рисунке 18. Определяем, под каким номером изображены клетки плодов рябины, томата, шиповника, соотносим их с рисунками плодов.

№ 1 – это клетки плодов томата (хромопласты сложной формы);

№ 2 – это клетки плодов рябины (хромопласты вытянутой, заостренной и слегка изогнутой формы);

№ 3 – это клетки плодов шиповника (хромопласты овальной формы).

Сравниваем клетки мякоти плодов с клетками листа элодеи и кожицы чешуи лука.

| Особенности | Плод томата | Плод рябины | Плод шиповника | Лист элодеи | Кожица лука |

|---|---|---|---|---|---|

| Пластиды | Есть, красного цвета (хромопласты). | Есть, красного цвета (хромопласты). | Есть, красного цвета (хромопласты). | Есть, зеленого цвета (хлоропласты). | Есть, бесцветные (лейкопласты). |

| Ядро | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |

| Вакуоль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |

| Цитоплазма | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |

| Мембрана | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |

7. Выводы

Для всех клеток растений характерно наличие мембраны, цитоплазмы, ядра, вакуолей и пластид. Пластиды имеют разную форму и окраску, как это можно увидеть в результате лабораторных исследований. Например, в клетках чешуи лука пластиды бесцветные – лейкопласты. В клетках листа элодеи пластиды зеленого цвета – хлоропласты, которые содержат зеленый пигмент – хлорофилл. А вот в клетках томата, шиповника и рябины они красного цвета – хромопласты.

© 2021Copyright. Все права защищены. Правообладатель SIA Ksenokss.

Адрес: 1069, Курземес проспект 106/45, Рига, Латвия.

Тел.: +371 29-851-888 E-mail: [email protected]

Источник