Во сколько раз увеличится вода при испарении

§ 33. Испарение жидкостей. Пары

При любой температуре с поверхности жидкости вылетает часть молекул, образуя над ней пар. Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием. Парообразование, происходящее при любых температурах с открытой поверхности жидкости, называется испарением. Его скорость зависит от рода жидкости, величины ее свободной поверхности, температуры, внешнего давления и наличия над жидкостью потока воздуха, уносящего пар.

Уход молекул с поверхности жидкости при испарении связан с затратой внутренней энергии на работу выхода Ав, которую молекуле необходимо совершить для преодоления сил молекулярного притяжения и сил внешнего давления. Эта работа совершается за счет кинетической энергии молекул. Молекула покинет жидкость только в том случае, если ее кинетическая энергия будет равна или больше работы выхода:

Чтобы испарение жидкости происходило без изменения ее температуры, жидкости необходимо сообщать энергию. Скалярная величина, измеряемая количеством энергии, необходимой для превращения единицы массы жидкости в пар при постоянной температуре, называется удельной теплотой парообразования.

Для превращения единицы массы жидкости в пар при постоянной температуре ей сообщается количество теплоты, равное удельной теплоте парообразования. При парообразовании происходит увеличение объема вещества. Так, пары воды при, 100° С занимают объем почти в 1700 раз больше объема той же массы воды при 100° С. Поэтому вещество, испаряясь, часть удельной теплоты парообразования затрачивает на совершение работы против силы внешнего давления, а часть — на увеличение его внутренней потенциальной энергии. Поэтому при одинаковой температуре внутренняя энергия единицы массы вещества в газообразном состоянии больше, чем в жидком. Так, 1 кг водяного пара при 100° С имеет на 2*10 6 дж внутренней энергии больше, чем 1 кг воды при той же температуре.

Опыты показали, что удельная теплота парообразования вещества зависит от его температуры. Чем выше температура вещества, тем меньше его удельная теплота парообразования. Например, при 0°С удельная теплота парообразование воды 2499 кдж /кг, при 50° С — 2385 кдж /кг, при 100° С — 2257 кдж /кг, при 200°С — 1943 кдж /кг. Уменьшение теплоты парообразования объясняется тем, что чем выше температура вещества, тем больше кинетическая энергия его молекул и тем меньше энергии надо дополнительно сообщить жидкости, чтобы ее молекулы вылетели в окружающую среду.

Наименование удельной теплоты парообразования r кг /дж. Для превращения m кг массы жидкости в пар надо определенное количество энергии, в частности количество теплоты Q = rm.

Допустим, что жидкость испаряется в закрытом сосуде. Часть молекул пара вследствие теплового движения, приблизившись к поверхности жидкости, возвращается в нее. В закрытом сосуде одновременно происходит и процесс испарения и процесс конденсации Если число молекул, вылетевших из жидкости, больше числа молекул, возвратившихся в нее, то пар над жидкостью называется ненасыщенным. Опыты с ненасыщенными парами показали, что они подчиняются газовым законам.

В процессе испарения и конденсации наступает такой момент, начиная с которого число молекул, вылетевших из жидкости в единицу времени, окажется равным числу молекул, возвращающихся обратно в жидкость, то есть наступит динамическое равновесие между жидкостью и паром. Пар, находящийся в динамическим равновесием со своей жидкостью, называется насыщенным паром. Он может быть насыщенным не только в закрытом сосуде, но и в атмосфере. Так, при тумане пары воды в воздухе насыщены.

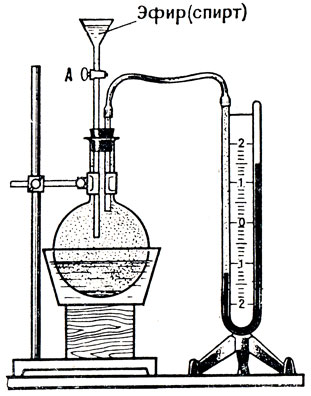

Рис. 35. Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Откроем кран А (рис. 35) и впустим в колбу несколько капель эфира, который испаряется, образуя ненасыщенный пар. Чем больше эфира мы впускаем в колбу, тем больше становится давление его ненасыщенного пара. Эфир впускаем до тех пор, пока на дне колбы окажется немного жидкого эфира. Появление последнего указывает на то, что пары эфира стали насыщенными. С этого момента манометр перестает показывать увеличение давления — оно стало постоянным, несмотря на последующее добавление эфира. Следовательно, давление и плотность паров при данной температуре наибольшее, когда пар насыщен.

Если в колбу помещать поочередно различные жидкости и измерять давление их насыщенных паров, то оказывается, что при одной и той же температуре давление насыщенных паров разных жидкостей различно. Наибольшим давлением обладают пары эфира, меньшим — пары спирта и еще меньшим — пары воды.

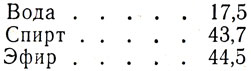

При температуре 20° С давление насыщенных паров этих жидкостей равно (в мм рт. ст.):

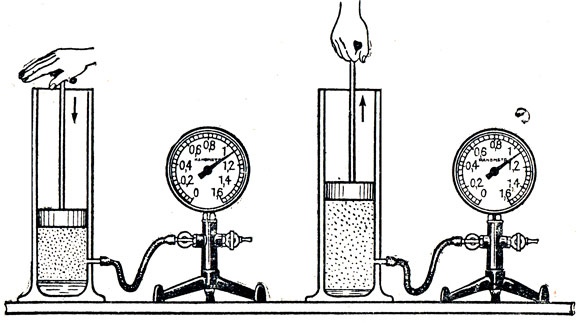

Выясним, зависит ли давление насыщенного пара при постоянной температуре от его объема. Под поршнем в цилиндре, соединенном с манометром, находится жидкость и ее насыщенный пар (рис. 36). Изменяя его объем перемещением поршня вверх, а затем вниз, по показанию манометра видим, что при постоянной температуре давление насыщенного пара от объема не зависит, и оно при данной температуре для данной жидкости есть величина постоянная. Это означает, что насыщенные пары закону Бойля-Мариотта не подчиняются. Так, манометр парового котла при данной температуре показывает всегда одно и то же давление, независимо от того, какой объем занимает в нем насыщенный пар.

Рис. 36. Зависимость давления насыщенного пара от объема

Объясняется это тем, что при изменении объема насыщенного пара происходит изменение его массы. Причувеличении объема масса пара увеличивается (происходит дополнительное испарение жидкости), при уменьшении объема масса пара уменьшается (часть его конденсируется).

Выясним, зависит ли при постоянном объеме давление насыщенного пара от его температуры. Нагреем насыщенный пар в колбе (см. рис. 35), поместив ее в горячую воду. Видим, с повышением температуры давление насыщенного пара увеличивается. Например, давление насыщенного пара воды при 50° С равно 92,5 мм рт. ст., а при 100° С — 760 мм рт. ст.

Опыты и расчеты по изменению давления насыщенного пара от нагревания показывают, что давление увеличивается во много раз больше, чем следовало бы по закону Шарля, т. е. зависимость давления от температуры не подчиняется данному закону. Объясняется это тем, что давление насыщенного пара при нагревании возрастает, во-первых, вследствие увеличения средней кинетической энергии молекул этого пара и, во-вторых, из-за увеличения концентрации молекул пара, т. е. увеличения общей массы молекул.

Пока пар остается насыщенным, изменение его температуры или объема всегда сопровождается изменением массы пара, т.е. парообразованием, или конденсацией.

Свойство насыщенных паров воды увеличивать свое давление с повышением температуры применяется в паровых котлах для получения пара, имеющего большое давление, например 100 ат, при температуре кипения воды 310° С. Для использования пара в паровых машинах его отводят из котла, нагревают, превращают в ненасыщенный. Такой пар называется перегретым, он обладает большим запасом внутренней энергии. Если пар не перегрет, то он содержит капельки жидкости.

Получив в пробирке пары эфира, начнем охлаждать их, поместив ее в смесь льда и соли. На стенках пробирки появляется налет жидкого эфира, так как при охлаждении его пары превратились в жидкость. Существует два способа обращения пара в жидкость: увеличение давления на пар, сжатие его (см. рис.36) и понижение температуры пара, охлаждение его. Опыты показывают, что и газы можно превратить в жидкость (сжижение газов). Для этого их надо одновременно и сжимать и охлаждать, пока они не превратятся в жидкость.

Источник

Испарение и конденсация воды. Несколько практических советов

Вода – одно из самых распространенных и вместе с тем самое удивительное вещество на Земле. Вода находится повсюду: и вокруг нас, и внутри нас. Мировой океан, состоящий из воды, покрывает ¾ поверхности земного шара. Любой живой организм, будь то растение, животное или человек, содержит воду. Человек более чем на 70% состоит из воды. Именно вода – одна из главнейших причин возникновения жизни на Земле. Как и любое вещество, вода может находиться в различных состояниях или, как говорят физики, ‑ агрегатных состояниях вещества: твердом, жидком и газообразном. При этом постоянно происходят переходы из одного состояния в другое – так называемые фазовые переходы. Одним из таких переходов является испарение, обратный процесс называется конденсацией. Давайте попробуем разобраться, как можно использовать это физическое явление, и что нужно знать об этом.

В процессе испарения вода переходит из жидкого состояния в газообразное, при этом образуется водяной пар. Это происходит при любой температуре, когда вода находится в жидком состоянии (0 0 – 100 0 С). Однако скорость испарения не всегда одинаковая и зависит от ряда факторов: от температуры воды, от площади поверхности воды, от влажности воздуха и от наличия ветра. Чем выше температура воды, тем быстрее двигаются ее молекулы и тем интенсивнее происходит испарение. Чем больше площадь поверхности воды, а испарение происходит исключительно на поверхности, тем больше молекул воды смогут перейти из жидкого состояния в газообразное, что увеличит скорость испарения. Чем больше содержание водяных паров в воздухе, то есть чем выше влажность воздуха, тем менее интенсивно происходит испарение. Кроме того, чем больше скорость удаления молекул водяного пара от поверхности воды, то есть чем больше скорость ветра, тем больше скорость испарения воды. Также следует отметить, что в процессе испарения воду покидают самые быстрые молекулы, поэтому средняя скорость молекул, а, значит, и температура воды уменьшаются.

Учитывая описанные закономерности, важно обратить внимание на следующее. Очень горячий чай пить не безвредно. Однако чтобы его заварить, требуется вода с температурой, близкой к температуре кипения (100 0 С). При этом вода активно испаряется: над чашкой с чаем хорошо видны поднимающиеся струйки водяного пара. Чтобы быстро охладить чай и сделать чаепитие комфортным, нужно увеличить скорость испарения, и охлаждение чая произойдет существенно быстрее. Первый способ известен всем с детства: если подуть на чай и тем самым удалить молекулы водяного пара и нагретый воздух от поверхности, то скорость испарения и теплопередачи увеличится, и чай быстрее остынет. Второй способ часто использовали в старину: переливали чай из чашки в блюдце и тем самым увеличивали площадь поверхности в несколько раз, пропорционально увеличивая скорость испарения и теплопередачи, благодаря чему чай быстро остывал до комфортной температуры.

Охлаждение воды при испарении хорошо ощущается, когда летом выходишь из открытого водоема после купания. С влажной кожей находиться прохладнее. Поэтому чтобы не переохладиться и не заболеть, нужно обтереться полотенцем, тем самым остановить охлаждение, вызванное испарением воды. Однако это свойство воды – охлаждаться при испарении – иногда полезно использовать для того, чтобы немного понизить высокую температуру заболевшему человеку и тем самым облегчить его самочувствие при помощи компрессов или обтираний.

При конденсации вода из газообразного состояния переходит в жидкое с выделением тепловой энергии. Это важно помнить, находясь вблизи кипящего чайника. Струя водяного пара, выходящая из его носика, имеет высокую температуру (около 100 0 С). Кроме того, соприкасаясь с кожей человека, водяной пар конденсируется, тем самым увеличивая неблагоприятное термическое воздействие, что может привести к болезненным ожогам.

Также полезно знать, что в воздухе всегда содержится какое-то количество водяных паров. И чем выше температура воздуха, тем больше водяных паров может быть в атмосфере. Поэтому летом при заметном понижении температуры в ночное время часть водяных паров конденсируется и выпадает в виде росы. Если утром пройти босиком по траве, то она будет влажной и холодной на ощупь, так как уже активно испаряется благодаря утреннему солнцу. Похожая ситуация происходит, если зимой войти с улицы в теплое помещение в очках, ‑ очки будут запотевать, так как водяные пары, находящиеся в воздухе, будут конденсироваться на холодной поверхности стекол. Чтобы это предотвратить, можно воспользоваться обычным мылом и нанести на стеклах сетку с шагом около 1 см, а затем растереть мыло мягкой тканью, не спеша и не сильно нажимая. Стекла очков покроются тонкой невидимой пленкой и не будут запотевать.

Водяной пар, находящийся в воздухе, можно с большой точностью считать идеальным газом и рассчитывать параметры его состояния при помощи уравнения Менделеева-Клапейрона. Предположим, что температура воздуха днем при нормальном атмосферном давлении составляет 30 0 С, а влажность воздуха 50%. Найдем, до какой температуры должен охладиться воздух ночью, чтобы выпала роса. При этом будем считать, что содержание (плотность) водяных паров в воздухе не изменялось.

Плотность насыщенного водяного пара при 30 0 С равна 30,4 г/м 3 (табличное значение). Так как влажность воздуха 50%, то плотность водяных паров составляет 0,5·30,4 г/м 3 = 15,2 г/м 3 . Роса выпадет, если при некоторой температуре эта плотность будет равна плотности насыщенного водяного пара. Согласно табличным данным это наступит при температуре примерно 18 0 С. То есть, если ночью температура воздуха опустится ниже 18 0 С, то выпадет роса.

По предложенному методу мы предлагаем вам решить задачу:

В закрытой банке объемом 2 л находится воздух, влажность которого составляет 80%, а температура 25 0 С. Банку поставили в холодильник, внутри которого температура 6 0 С. Какая масса воды выпадет в виде росы после наступления теплового равновесия.

Автор: Матвеев К.В., методист ГМЦ ДО г. Москвы

Источник