Научная электронная библиотека

Шевченко Б П, Гончаров А Г, Сеитов М С,

2.7. Лимфа

Лимфа (lympha – чистая вода, влага) – бесцветная жидкость, относится к опорно-трофическим тканям, циркулирует в лимфатических сосудах и узлах, образуется из плазмы крови путем фильтрации через структуры стенок микроциркуляторного русла, межтканевые и тканевые пространства, а оттуда в лимфатические капилляры путем осмоса межтканевой жидкости и резорбции крупномолекулярных белков.

Таким образом, лимфа обеспечивает обмен веществ между клетками, тканями, органами и непосредственно, как производная крови, участвует в образовании гомеостаза организма. Она участвует не только в доставке к тканям питательных веществ, но и выносит от них продукты метаболизма, питательные вещества из просвета кишечника в венозную кровь, она транспортирует плазматические клетки, макрофаги, иммунные лимфоциты, антитела. Мезентеральная лимфа, богатая жирами, называется химусом.

Ю.Т. Техвер (1989) лимфу делит на плазму и форменные элементы. Лимфоплазма содержит больше воды (до 96,7 %), меньше белков, чем в плазме крови. В состав её входит фибриноген, поэтому она способна свертываться. В ней много альбуминов, меньше – глобулинов, есть – жиры, сахар, кальций, калий, натрий, магний, железо и др. В лимфе содержится до 98 % лимфоцитов, есть – лейкоциты, мало – моноцитов, встречаются единичные эритроциты.

Лимфа подразделяется на периферическую, промежуточную и центральную (Н.А. Козлов, 1987).

Периферическая лимфа находится в приносящих лимфатических сосудах и узлах, промежуточная – в выносящих сосудах, а центральная – в поясничной цистерне, грудном и трахеальных протоках. Центральная лимфа наиболее богатая форменными элементами (лимфоцитами, лейкоцитами и др.).

Плотность лимфы приблизительно 1,016 единицы, если принять весь белок в ней за 100 %, то концентрация белка в лимфе печени достигает 75–84 %, в грудном протоке – 55–67 %, трахеальном – 57 %, мезентеральных сосудах – 41–50 %, то есть в различных частях тела концентрация белков в лимфе неодинаковая.

Необходимо отметить, что лимфа оренбургской пуховой козы почти не изучена, жаль, что этой системе в целом не уделяется должного внимания.

Источник

Лимфатическая система

Лимфатическая система – важная часть сердечно-сосудистой системы человека и дополняет её.

В отличие от кровеносной системы, лимфатическая система не имеет своего насоса и открыта. Лимфа, циркулирующая в ней, движется медленно и под небольшим давлением. Лимфа – жидкость, постоянно образующаяся путём дренажа межклеточной жидкости в лимфатические капилляры.

В структуру лимфатической системы входят:

• лимфатические капилляры

• лимфатические сосуды

• лимфатические узлы

• лимфатические стволы и протоки

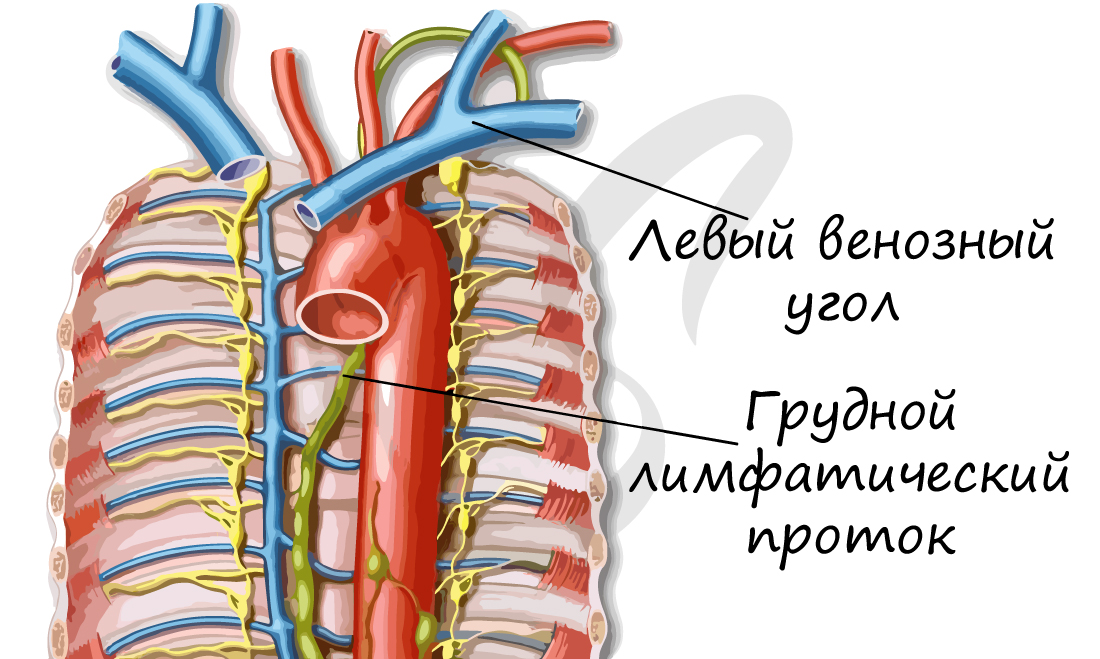

Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды, а затем в протоки и стволы: слева в грудной проток (самый большой проток), левый яремный и левый подключичный стволы; справа в правый лимфатический проток, правый яремный и правый подключичный стволы. Протоки и стволы впадают в крупные вены шеи, а затем в верхнюю полую вену. Таким путем лимфа переносится из межтканевых пространств обратно в кровь.

Лимфатические сосуды проходят через лимфатические узлы. Они объединены в несколько групп и располагаются по ходу сосудов. Множество приносящих сосудов несут лимфу в узел, а вытекает она оттуда только по одному или двум выносящим сосудам. Лимфатические узлы представляют собой небольшие образования округлой, овальной, бобовидной, реже лентовидной формы до 2 см длиной. Здесь лимфа отфильтровывается, инородные включения отделяются и уничтожаются, и здесь же вырабатываются лимфоциты для борьбы с инфекцией. Лимфатические узлы, выполняющие барьерную и иммунную роль.

Основные функции лимфатической системы:

• Транспортная функция – проведение лимфы, продуктов обмена от тканей в венозное русло.

• Дренажная функция – возвращение белков, воды, солей, токсинов и метаболитов из тканей в кровь. Выведение жидкости, гноя, выпота из раны, полостей. Стабильность работы „капиллярного лимфатического насоса”

• Лимфоцитопоэз, кроветворная функция – образование, созревания, дифференцировка лимфоцитов, участвующих в иммунных реакциях.

• Иммунная, защитная функции – формирование иммунной защиты организма, обезвреживание, попадающих в организм инородных частиц, бактерий, вирусов, грибов, простейших. фильтрация от примесей, опухолевых частиц и клеток.

Любой сбой или закупорка лимфатических сосудов или узлов влечет за собой опухоль или отек тканей, возникают лимфадениты, рожистые воспаления, лимфостаз. Специалисты не без оснований полагают, что лимфа могла бы рассказать о том, о чем кровь «умалчивает», потому что многие продукты жизнедеятельности клеток сначала поступают в лимфу, а затем уже в кровь.

Если в борьбе со многими болезнями нам могут помочь большинство врачей, то диагностировать и лечить нарушения в лимфатической системе могут только отдельные врачи – лимфологи.

По статистике самих медиков, в СНГ – есть только единицы лимфологов – специалистов по лимфатической системе.

Лимфологи говорят: Ваше здоровье – это чистота вашей лимфатической системы!

Будьте здоровы и счастливы!

Источник

Внутренняя среда организма

Внутренняя среда организма складывается из 3 тесно взаимосвязанных компонентов: кровь, лимфа и межклеточная жидкость (тканевая, интерстициальная).

В капиллярах стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обмен питательными веществами с окружающими капилляр тканями. Через стенку сосуда газы, питательные вещества и вода из крови устремляются к клеткам. В клетках происходит тканевое дыхание, в межклеточную жидкость выделяется углекислый газ, который затем поступает в кровь, соединяется с гемоглобином и, достигая альвеол в легких, удаляется из организма.

У лимфатических сосудов есть особенность, которую вы всегда обнаружите на рисунке: они начинаются слепо, в отличие от кровеносных сосудов. Лимфу в них образует вода, поступающая из межклеточной жидкости. Лимфа участвует в перераспределении жидкости в организме.

Состав и функции крови

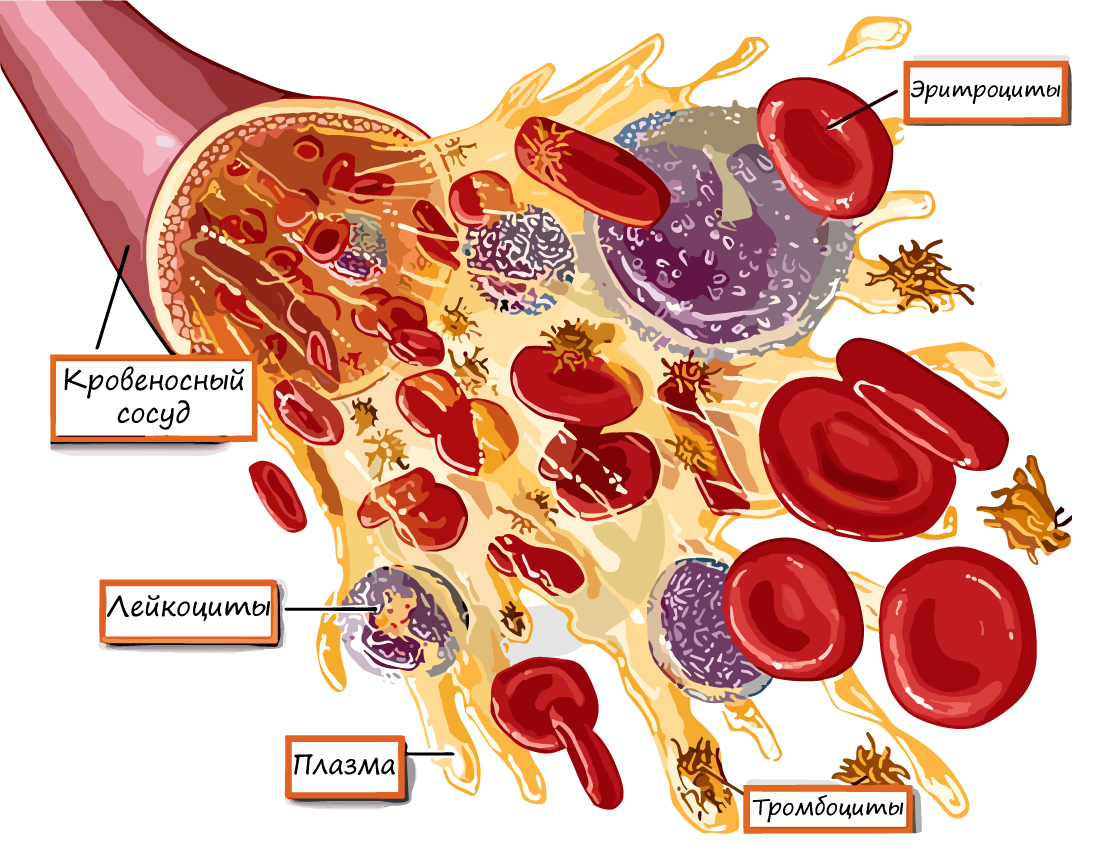

Кровь — важнейшая составляющая внутренней среды организма. Напомню, что эта ткань относится к жидким соединительным тканям и состоит из плазмы (на 55%) и форменных элементов (оставшиеся 45%). У взрослого человека объем крови составляет 4-6 литра.

Давайте систематизируем и углубим наши знания о крови. Кровь состоит из:

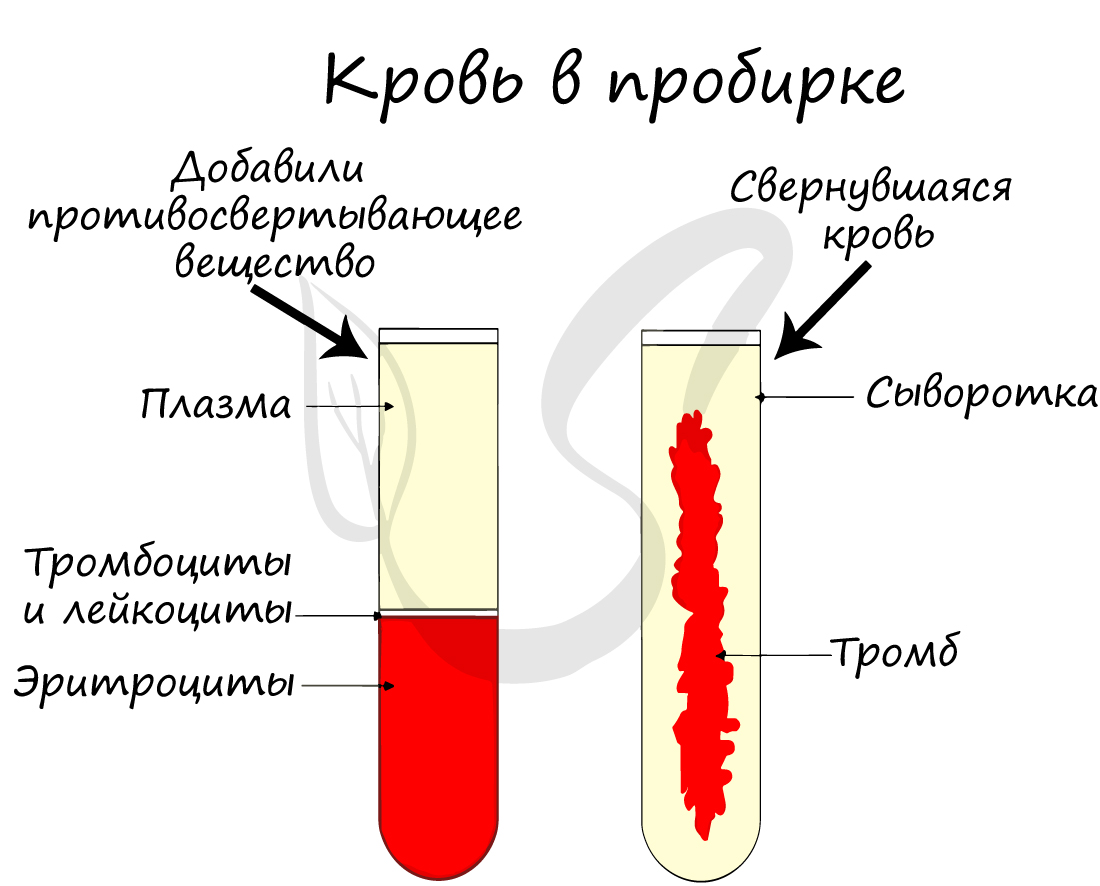

- Плазмы на 55%

В состав плазмы входят различные белки: альбумины, глобулины, фибриноген, ионы Ca 2+ , K + , Mg 2+ , Na + , Cl — , HPO4 2- , HCO3 — .

Плазма выполняет ряд важных функций:

- Трофическую (питательную) — белки плазмы являются источником аминокислот

- Буферную — поддерживают кислотно-щелочное состояние (pH крови = 7,35-7,4)

- Транспортную — белки глобулины транспортируют питательные вещества — жиры, а также гормоны, витамины

- Защитную — в крови циркулируют антитела, белки крови (в частности фибриноген) обеспечивают гемостаз (свертывание крови)

Отметьте, что плазма крови без фибриногена называется сывороткой (она не свертывается, в отличие от плазмы). Концентрация соли NaCl (хлорида натрия) в крови примерно постоянна и составляет 0,9%.

К ним относятся:

- Эритроциты — от греч. ἐρυθρός — красный и κύτος — вместилище, клетка

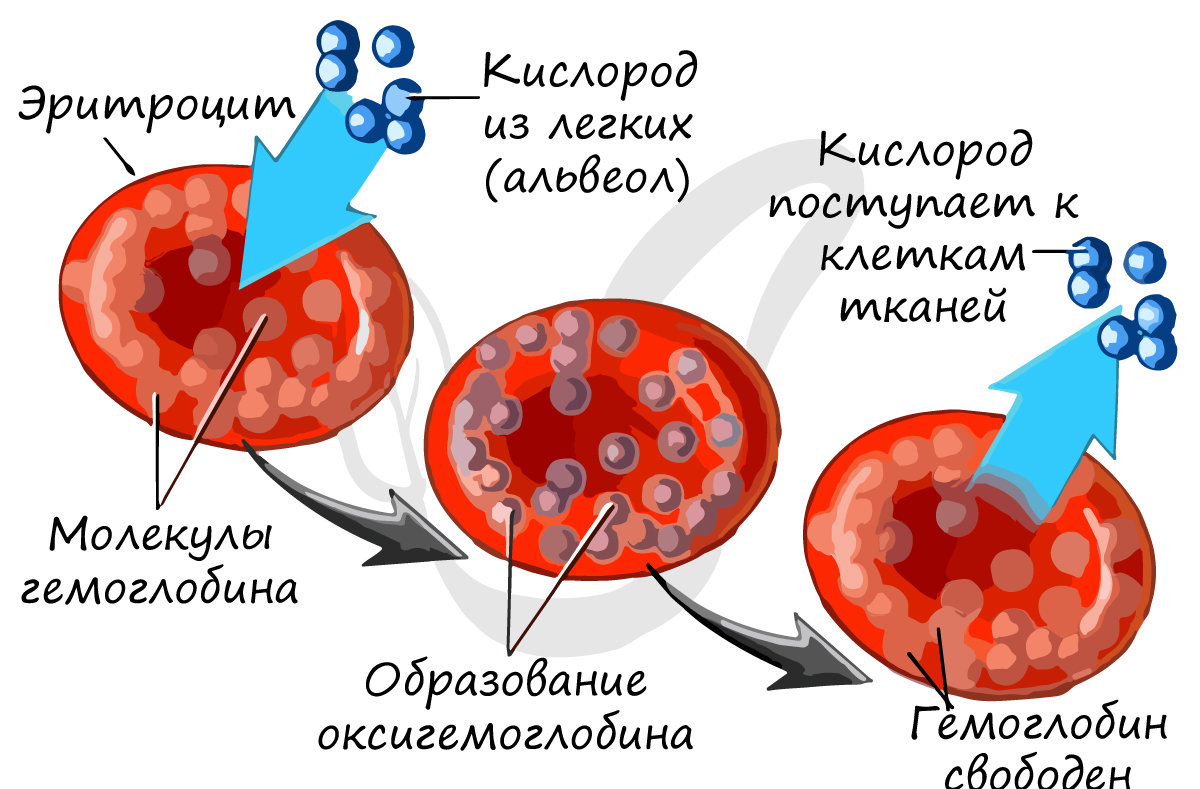

Эритроциты — красные кровяные тельца, основная их функция — дыхательная — перенос газов: кислорода от альвеол легких к тканям и углекислого газа от тканей к альвеолам. В 1 мм 3 крови находится около 4-5 млн. Основной белок эритроцита — гемоглобин, состоящий из железосодержащего гема (Fe) и белка глобина.

Эритроциты имеют характерную двояковогнутую форму, лишены ядра (в отличие от эритроцитов других животных, например, эритроциты лягушки содержат ядро). Их маленький диаметр и способность складываться помогает им проникать через самые мельчайшие сосуды нашего тела — капилляры, диаметр которых меньше, чем диаметр эритроцита!

Эритроциты дифференцируются в красном костном мозге (в губчатом веществе костей), срок их жизни составляет 120 дней. К окончанию жизненного цикла их форма становится шарообразной. Такие старые шарообразные эритроциты задерживаются в печени и селезенке, которая называется кладбищем эритроцитов. Здесь они разрушаются, а их остатки фагоцитируются.

Из статьи о легких вы уже знаете, что гемоглобин образует соединения:

- C кислородом — оксигемоглобин

- C углекислым газом — карбгемоглобин

- C угарным газом — карбоксигемоглобин

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к кислороду, поэтому карбоксигемоглобин очень устойчив.

Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% угарного газа 80% от общего количества гемоглобина связываются с угарным газом, а не кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в замкнутом пространстве, отравиться им и потерять сознание можно очень быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух, то летальный исход становится неизбежным.

Запомните, что у людей, живущих в горной местности, количество эритроцитов в крови несколько выше, чем у обитателей равнины. Это связано с тем, что концентрация кислорода в горах ниже средней, вследствие чего компенсаторно увеличивается содержание эритроцитов в крови, чтобы переносить больше кислорода.

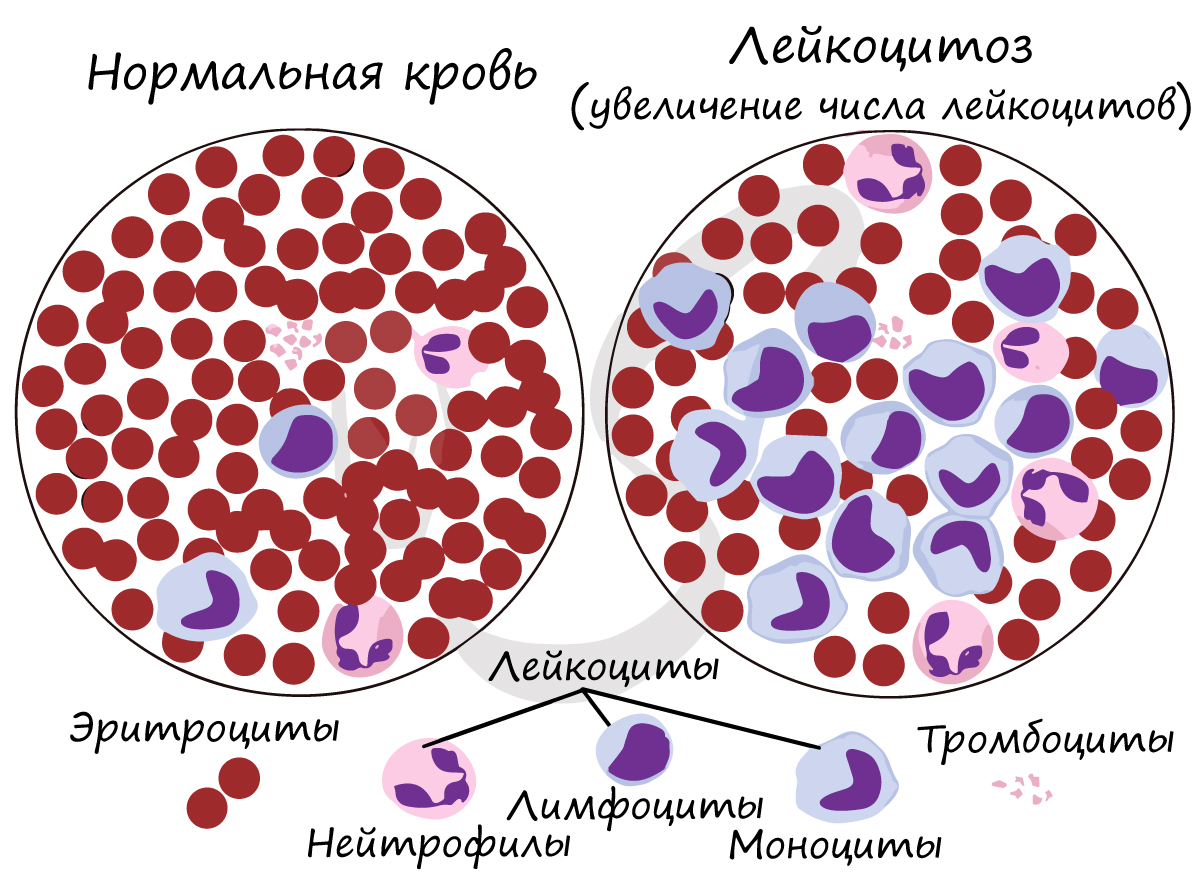

Лейкоциты — белые кровяные тельца, имеющие ядро и не содержащие гемоглобин. Дифференцируются в красном костном мозге, лимфатических узлах. С кровью переносятся к тканям организма, где проходит основная часть их жизненного цикла: они выполняют защитную функцию, которая заключается в:

- Осуществлении фагоцитоза

- Обезвреживании ядов, токсинов

- Участие в клеточном и гуморальном иммунитете

Число лейкоцитов в 1 мм 3 крови 4-9 тысяч. Лейкоциты разнообразны по форме и строению, среди них встречаются нейтрофилы, лимфоциты, моноциты. Их деятельность направлена на защиту организма: они обеспечивают иммунитет.

Если количество лейкоцитов увеличено в анализе крови, то врач может заподозрить инфекционный процесс: при его наличии количество лейкоцитов возрастает, чтобы уничтожить бактерии и вирусы, попавшие в организм.

Около 25-40% от всех лейкоцитов составляют лимфоциты, в популяции которых можно обнаружить T- и B-лимфоциты. Они выполняют важнейшие функции, благодаря которым формируется иммунитет.

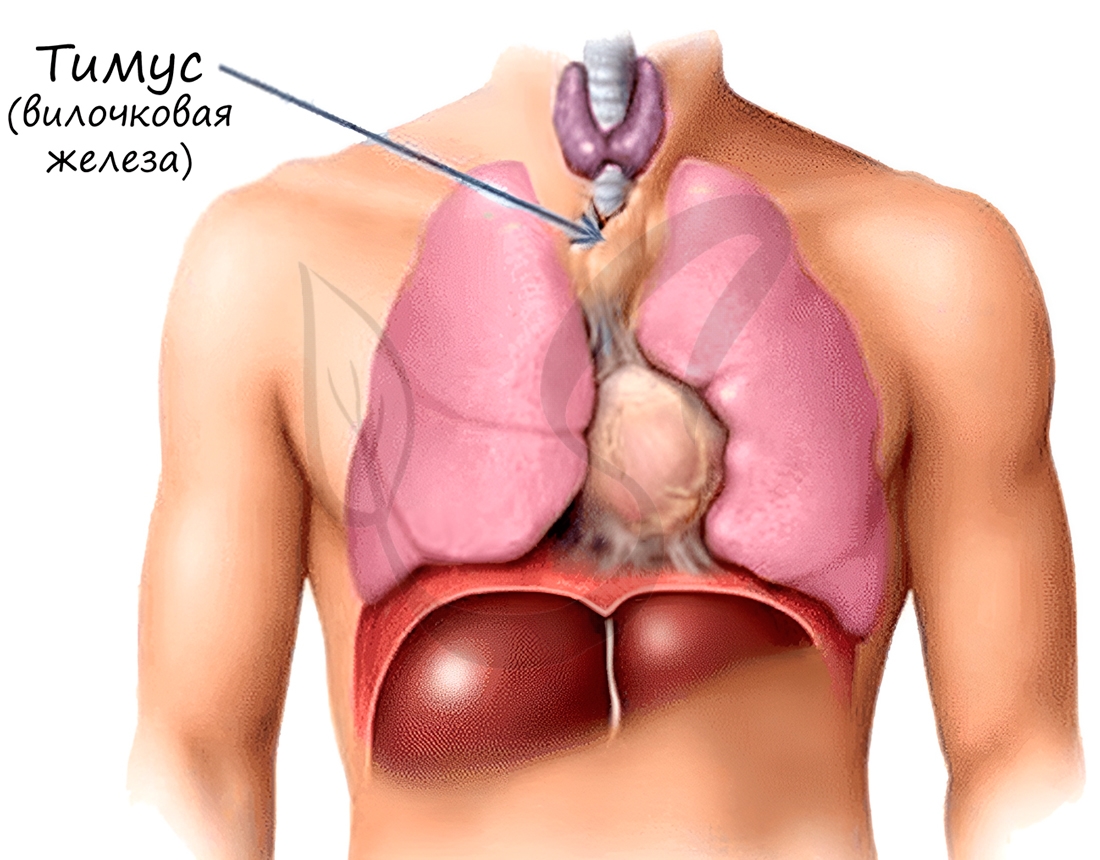

T-лимфоциты созревают в специальном органе — тимусе (вилочковой железе). Они обеспечивают клеточный иммунитет, выявляют и уничтожают мутантные (раковые) клетки, миллионы которых ежедневно образуются даже у здорового человека. Уничтожают в организме подобные клетки T-лимфоциты путем фагоцитоза.

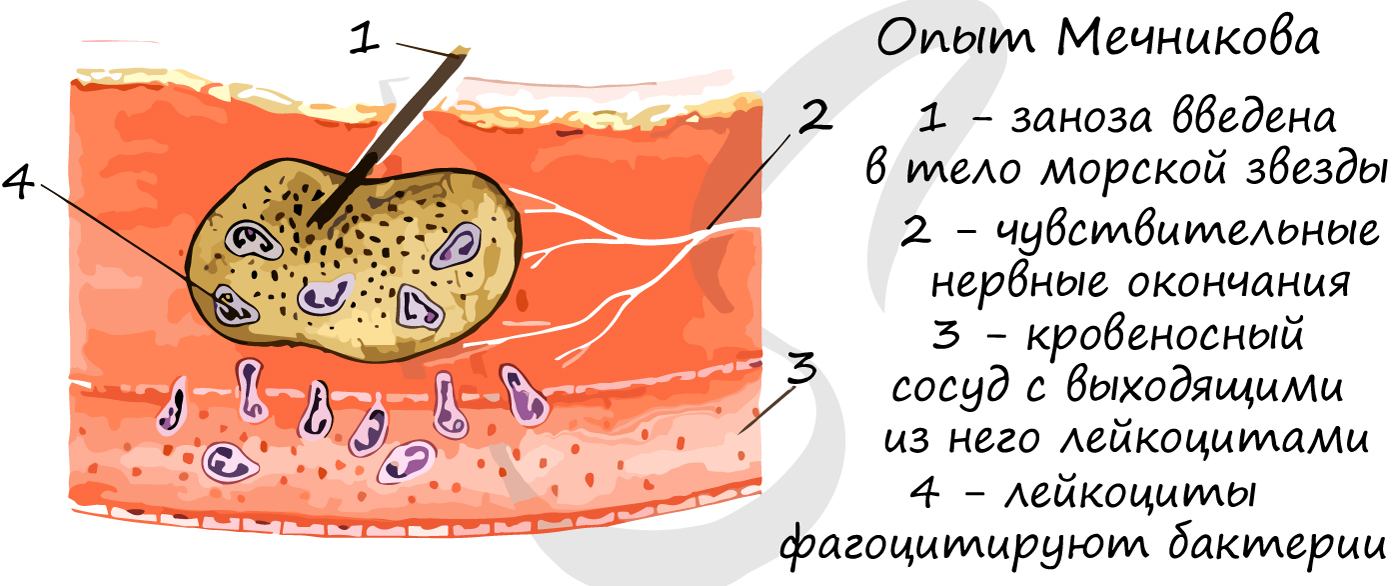

Фагоцитоз — процесс, при котором клетки захватывают и переваривают твердые частицы (другие клетки). Создатель фагоцитарной теории иммунитета И.И. Мечников провел опыт, который наглядно демонстрирует, что лейкоциты способны выходить из кровеносного русла в ткани (при воспалении), фагоцитировать попавшие в рану чужеродные белки, бактерии.

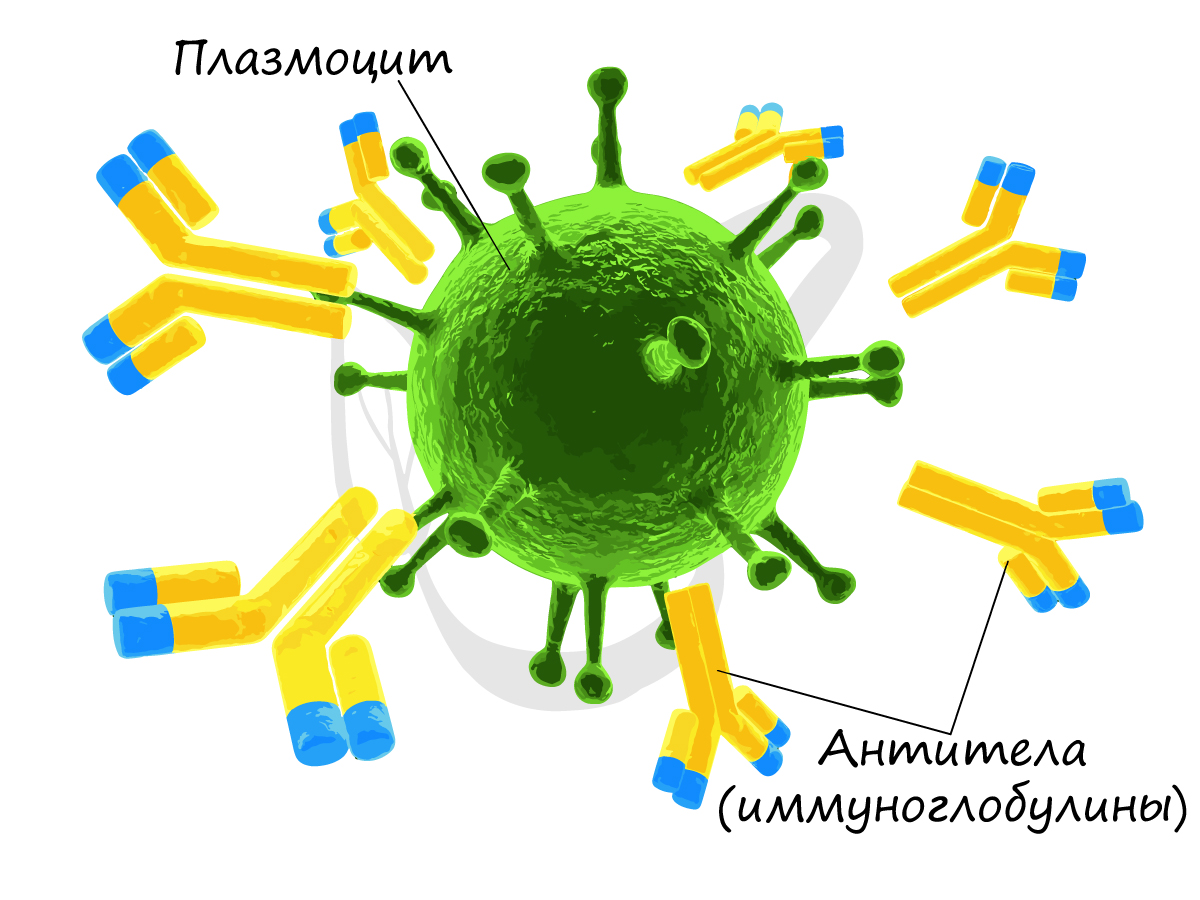

Гуморальный (греч. humor — жидкость) иммунитет обеспечивается B-лимфоцитами. После контакта с антигеном (чужеродное вещество в организме) B-лимфоцит превращается в плазмоцит — клетку, которая вырабатывает антитела. Антитела (иммуноглобулины) — белковые молекулы, препятствующие размножению микроорганизмов и нейтрализующие выделяемые ими токсины.

Часть плазмоцитов может оставаться в организме после устранения антигена многие годы, эта часть обеспечивает иммунную память, благодаря которой в случае повторного попадания того же антигена — человек не заболеет, либо легко и быстро перенесет болезнь.

Устаревшее название тромбоцитов — кровяные пластинки. Тромбоциты — клеточные элементы крови, представляющие собой круглые безъядерные образования. В 1 мм 3 насчитывается 250-400 тысяч клеток.

Дифференцируются (образуются) тромбоциты в красном костном мозге. На их поверхности имеются рецепторы, которые активируются при повреждении кровеносного русла. Они играют важную роль в процессе гемостаза — свертывания крови, предотвращают кровопотерю.

Процесс гемостаза требует нашего особого внимания. Гемостаз (от греч. haima — кровь + stasis — стояние) — процесс свертывания крови, являющийся важнейшим защитным механизмом от кровопотери. Активируется при повреждении кровеносных сосудов.

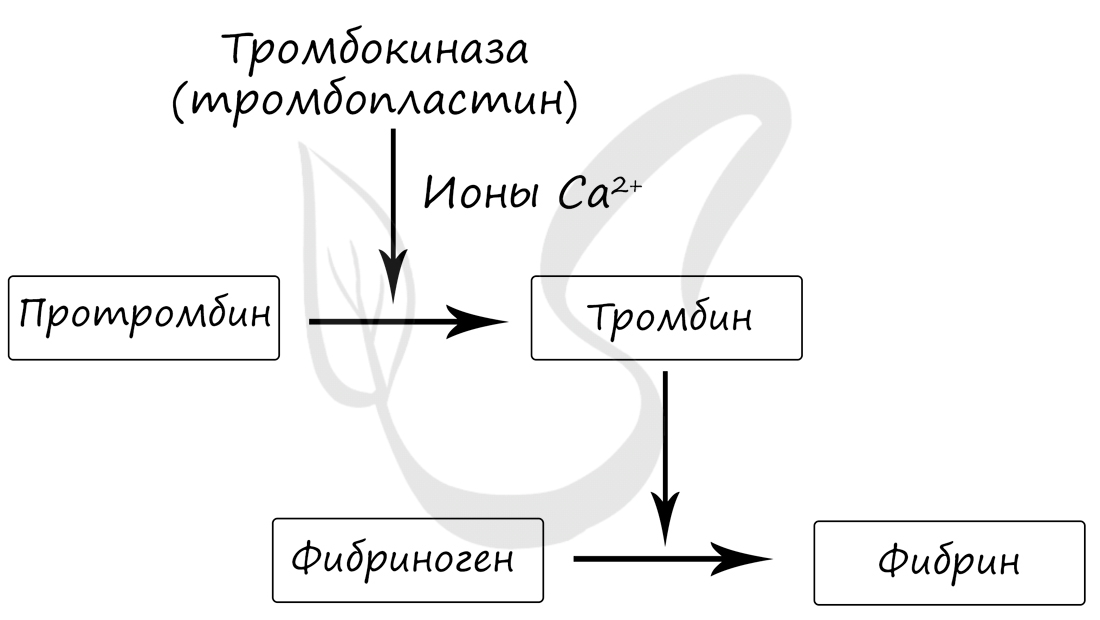

Гемостаз зависит от множества факторов, среди которых важное место отводится ионам Ca 2+ . Гемостаз происходит следующим образом: при повреждении сосуда из тромбоцитов высвобождаются тромбопластины, которые способствуют переходу протромбина в тромбин. В свою очередь, тромбин способствует переходу растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин.

Истинный тромб образуется при переходе растворимого белка крови, фибриногена, в нерастворимый фибрин, нити которого создают «сетку», где застревают эритроциты. В результате останавливается кровотечение из сосуда.

Группы крови и трансфузия (переливание)

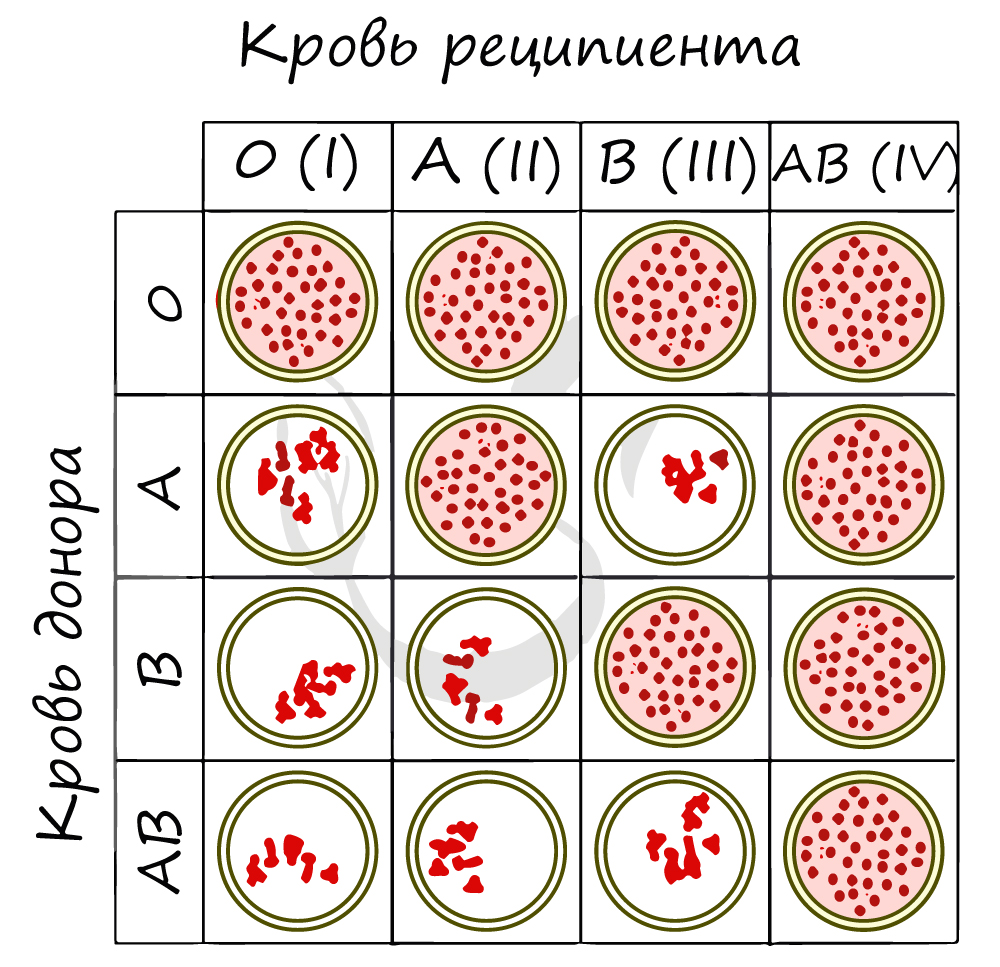

Не могу утаить, что существует более 30 различных систем групп крови. Наиболее широко используемая (в том числе и в медицине при переливании крови) — система AB0. Она основана на том факте, что на мембране эритроцитов располагаются различные антигены, определенные генетически. На основании сходства этих антигенов людей делят на 4 группы.

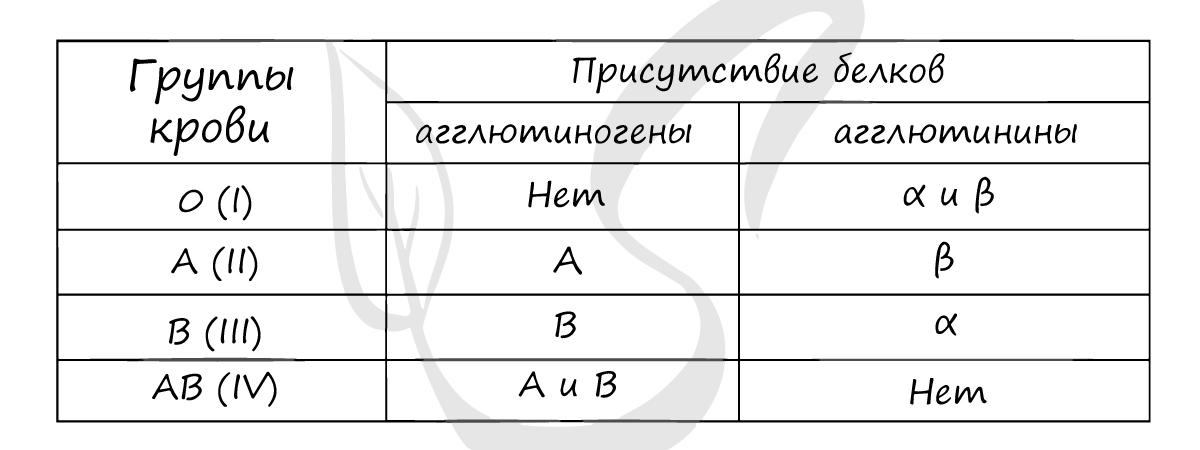

Наибольшее значение в системе AB0 имеют агглютиногены A и B, расположенные на поверхности эритроцитов, и агглютинины α и β. Если встречаются два одинаковых компонента, к примеру: агглютиноген A и агглютинины α, то начинается реакция агглютинации — эритроциты начинают склеиваться.

Агглютинацию ни в коем случае нельзя допустить, она может сильно ухудшить состояние пациента вплоть до летального исхода. При переливании крови строго соблюдается следующее правило: переливается только кровь, относящаяся к одной и той же группе. Это наилучший вариант, однако, и здесь бывают неудачные переливания, заканчивающиеся гибелью пациента, ведь ранее я уточнил, что система AB0 является лишь одной из 30 систем групп крови, а учесть их все не представляется возможным.

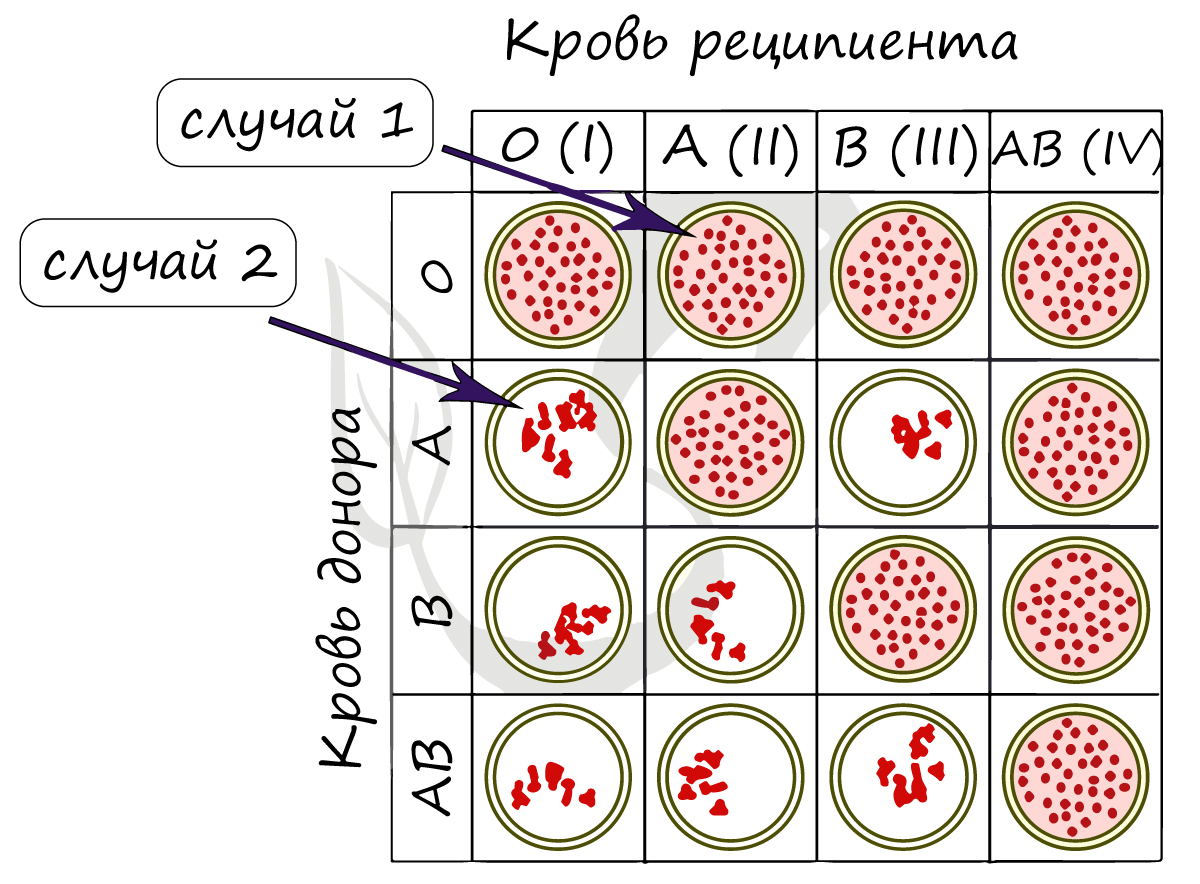

Ниже вы найдете схему, где группы крови (по системе AB0) проверяют на совместимость. Реципиентом называют того, кому переливают кровь, а донором — от кого переливают. Если вы видите сгустки эритроцитов, то это значит, что произошла агглютинация, и переливание крови от донора к реципиенту ни к чему хорошему не приведет.

В рамках заданий ЕГЭ (по опыту решений) переливанию подвергаются именно эритроциты, то есть агглютиногены. Для более полного понимания рассмотрим два случая.

1) При переливании крови от донора 0 к реципиенту A (II) агглютинации не происходит (кровь донора не содержит агглютиногенов).

2) При переливании крови от донора A к реципиенту 0 (I) агглютинация происходит (кровь донора содержит агглютиноген A).

Из-за того, что вместе оказываются агглютинин α и агглютиноген A между эритроцитами начинается агглютинация — они склеиваются.

Резус-фактор (Rh-фактор) и резус-конфликт

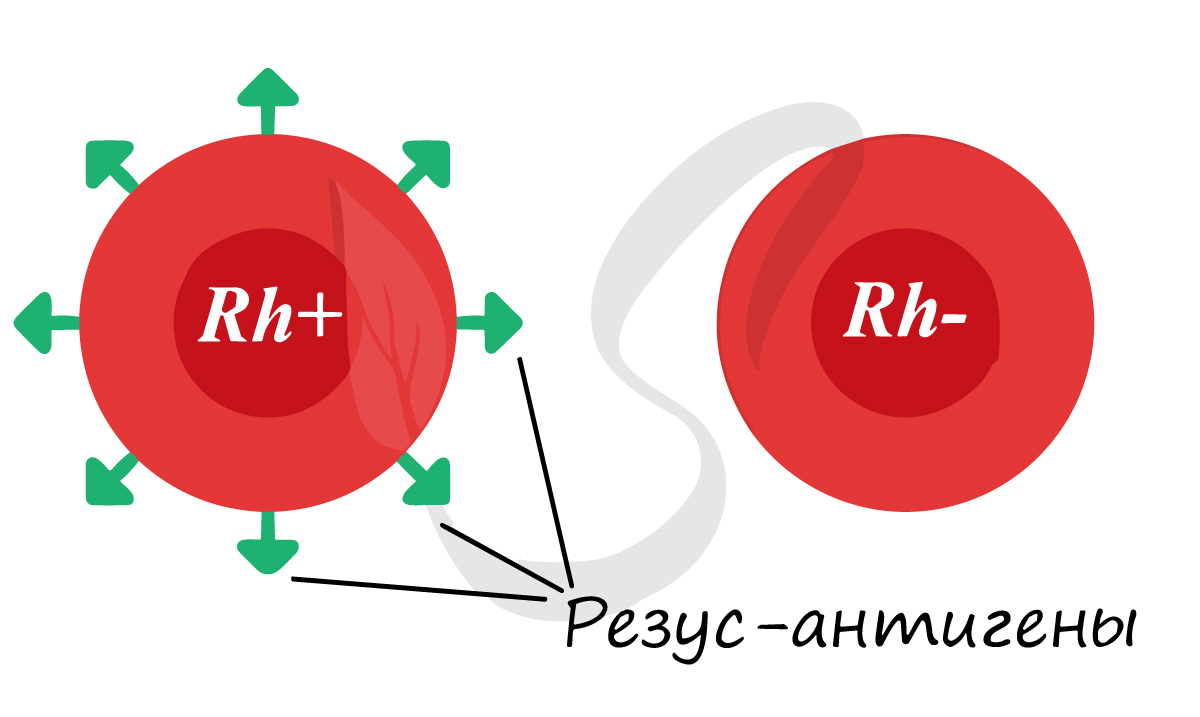

Помимо агглютиногенов системы AB0 на поверхности эритроцитов могут присутствовать резус-антигены. «Могут» — потому что у большинства людей они есть (85%), а у некоторых резус-антигены отсутствуют (15%). Если данные белки имеются, то говорят, что у человека положительный резус-фактор, если белки отсутствуют — отрицательный резус-фактор.

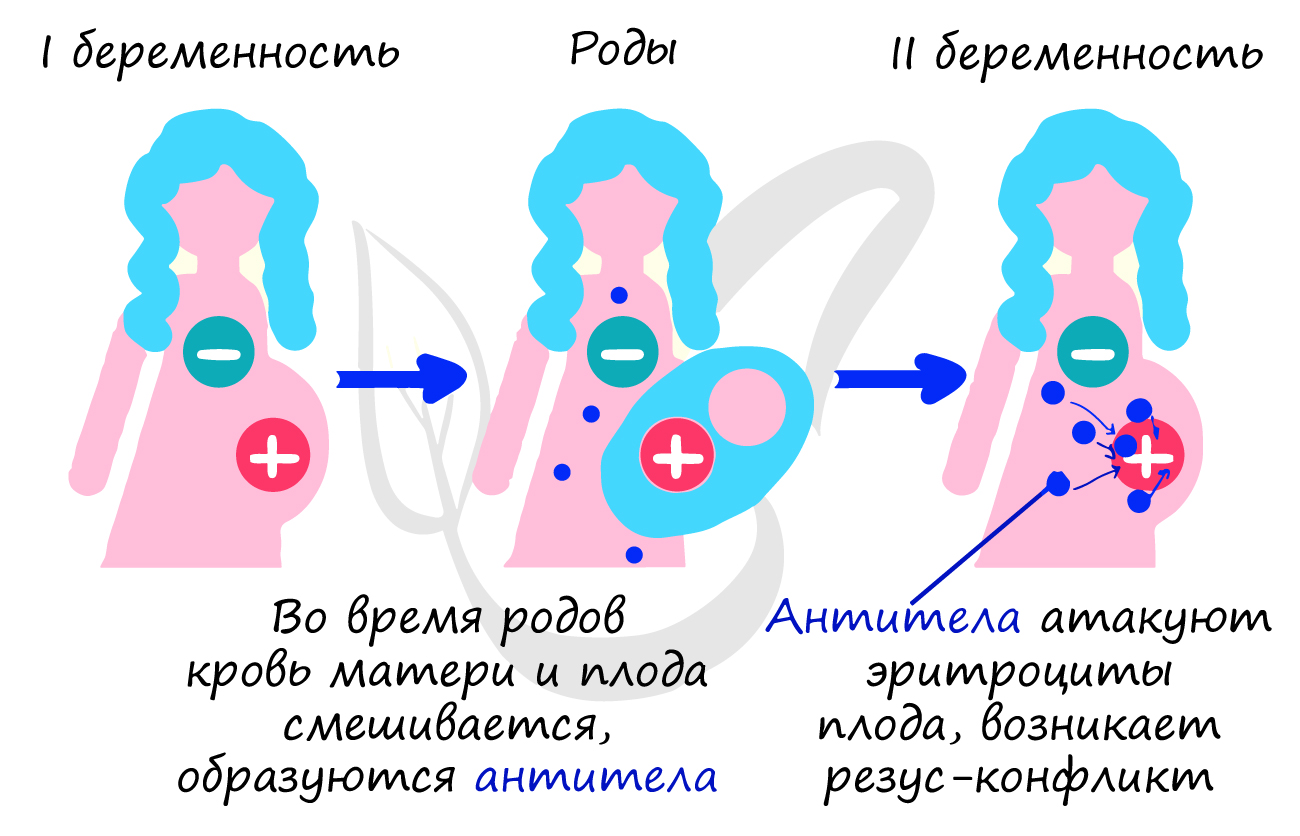

Особую важность приобретает резус-фактор у матери и плода. Если женщина резус-отрицательна, а плод резус-положителен, то при повторной беременности существует риск резус-конфликта: антитела матери начнут атаковать эритроциты плода, которые разрушатся и плод погибент от гипоксии (нехватки кислорода).

Заметьте — при первой беременности нет угрозы резус-конфликта. Если женщина резус-положительна, то никакого резус-конфликта не может быть априори, независимо от того резус-положительный или резус-отрицательный плод.

Опасность резус-конфликта вовсе не значит, что вы должны выбирать свою половинку руководствуясь наличием или отсутствием резус-антигенов)) Они не должны вам препятствовать!) Доложу вам, что на сегодняшней день арсенал лекарственных препаратов помогает устранить резус-конфликт и успешно рожать женщине во 2, 3, и т.д. раз. Главное, чтобы беременность протекала под наблюдением врача с самого раннего срока.

Лимфа, лимфатическая система

Лимфа, как и кровь, образует внутреннюю среду организма. В самом начале статьи была схема, на которой видно, как кровь, тканевая жидкость и лимфа соотносятся друг с другом. В норме избыток жидкости выводится из тканей по лимфатическим сосудам.

Состав лимфы близок к плазме крови: в лимфе можно обнаружить антитела, фибриноген и ферменты. Лимфатические сосуды впадают в лимфатические узлы, которые М.Р. Сапин, выдающийся анатом, называл «сторожевые посты». Здесь появляются лимфоциты — важнейшее звено иммунитета, и происходит фагоцитоз бактерий.

Подытоживая полученные знания, давайте соберем вместе функции лимфатической системы:

- Защитная — в лимфатических узлах образуются лимфоциты, происходит фагоцитоз бактерий

- Транспортная — в лимфатические сосуды кишечника всасываются жиры

- Возврат белка в кровь из тканевой жидкости

- Перераспределение жидкости в организме

Куда же течет вся лимфа с жирами, лимфоцитами и белками? В конечном итоге лимфатическая система соединяется с кровеносной, впадая в нее в области левого и правого венозных углов. Таким образом, лимфатическая и кровеносная системы теснейшим образом связаны друг с другом.

Виды иммунитета

Мы уже отчасти касались темы иммунитета в нашей статье и отмечали особый вклад И.И. Мечникова в создании фагоцитарной теории иммунитета.

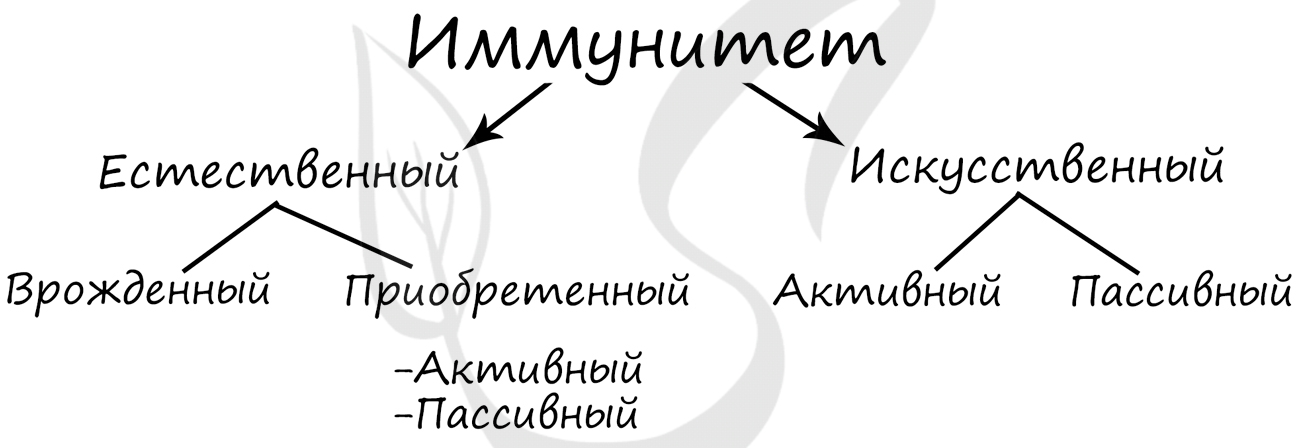

Иммунитет — способ защиты организма и поддержания гомеостаза внутренней среды, предупреждающий размножение в организме инфекционных агентов. Выделяют естественный и искусственный иммунитет.

Естественный иммунитет включает в себя врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный).

Врожденный иммунитет заключается в невосприимчивости человека к болезням животных: человек не может заболеть многими болезнями собак, и, наоборот, собаки невосприимчивы ко многим заболеваниям человека.

Приобретенный (индивидуальный) иммунитет бывает активный и пассивный.

- Активный

Вырабатывается человеком в ответ на внедрение инфекционного агента через 10-12 дней (образование антител)

Состоит в переходе материнских антител в кровь плода, также антитела поступают вместе с грудным молоком. Пассивным этот вид иммунитета называется потому, что сам организм антитела не вырабатывает, а использует уже готовые.

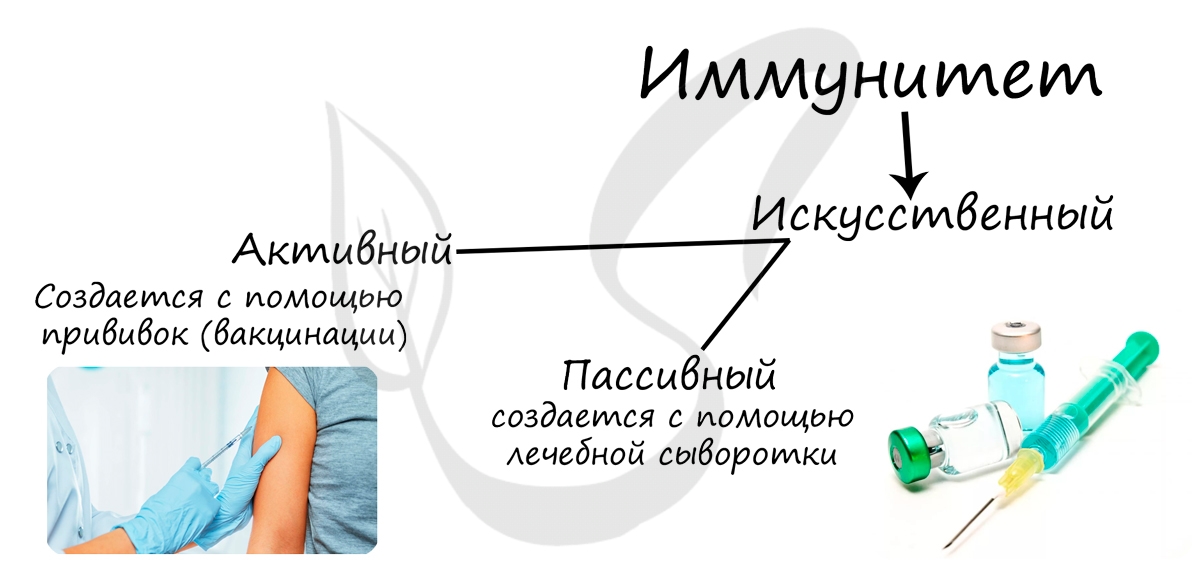

Искусственный иммунитет делится на активный и пассивный.

Активный искусственный создается с помощью прививок — вакцинации. При вакцинации в организм здорового человека вводят разрушенные или ослабленные инфекционные агенты (вакцину), с которыми лейкоциты легко справляются, в результате чего вырабатываются антитела. Это напоминает тренировку перед матчем: когда настоящий вирус/бактерия попадут в организм, лейкоцитам будет все о них известно, и они быстро выработают антитела, за счет чего заболевание пройдет либо в легкой, либо в бессимптомной форме.

Пассивный искусственный иммунитет подразумевает применение лечебной сыворотки, которая содержит готовые антитела к возбудителю заболевания. Часто сыворотки применяются в экстренных случаях, когда заболевание протекает тяжело и медлить нельзя. Существует противоботулиническая сыворотка (применятся при тяжелейшем заболевании — ботулизме), антирабическая сыворотка (против вируса бешенства).

Лечебные сыворотки получают из крови животных, зараженных определенным вирусом или бактерией. Получение сыворотки заключается в выделении из крови готовых антител к данному возбудителю. Применяются сыворотки не только в лечебных, но и в профилактических целях.

Позвольте добавить краткую и важную историческую сводку. Первая прививка была сделана Эдвардом Дженнером в 1796 году. Он заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, невосприимчивы к натуральной. Получив согласие родителей ребенка, Дженнер заразил ребенка (!) коровьей оспой, тот перенес ее и через две недели был невосприимчив к натуральной оспе. Так Эдвард Дженнер начал эпоху вакцинации.

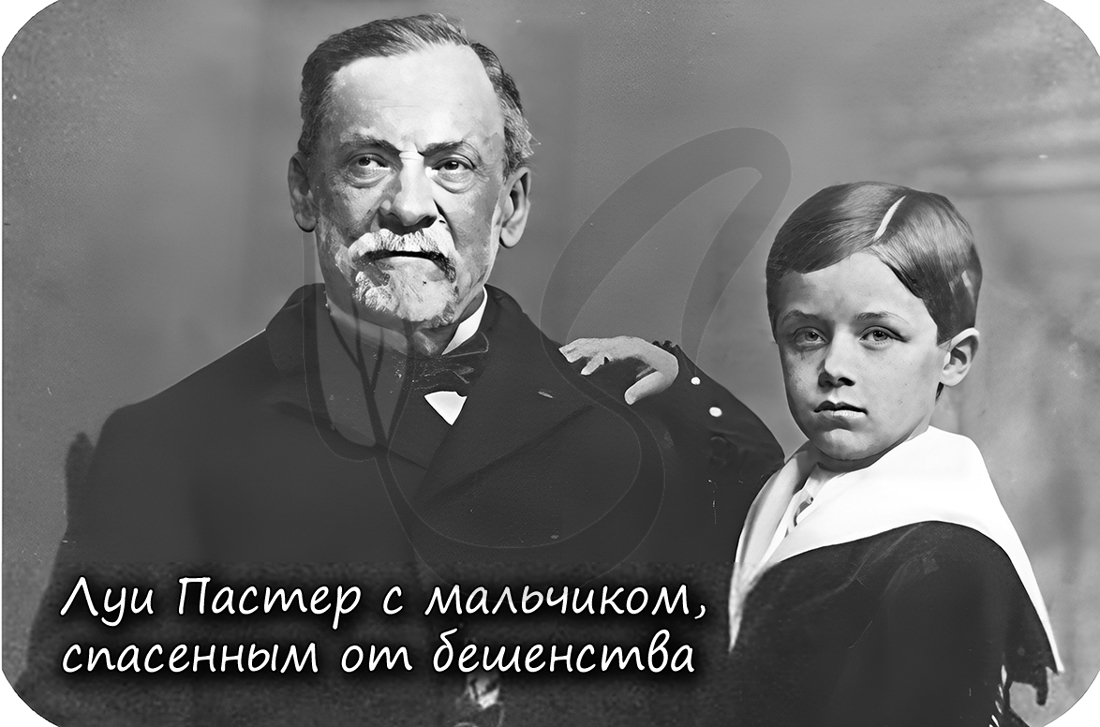

Луи Пастер также внес огромнейший вклад, создав и сделав первую прививку от бешенства в 1885 году. Мать привезла к нему в Париж сына, которого покусала бешеная собака. Было очевидно, что без вмешательства мальчик умрет. Пастер взял на себя огромную ответственность (к слову, не имея врачебной лицензии) и 14 дней вводил мальчику изобретенную вакцину. Мальчик вылечился, симптомы бешенства не развились. Примечательно, что всю взрослую жизнь спасенный юноша посвятил Пастеру, работая сторожем в Пастеровском музее.

Заболевания

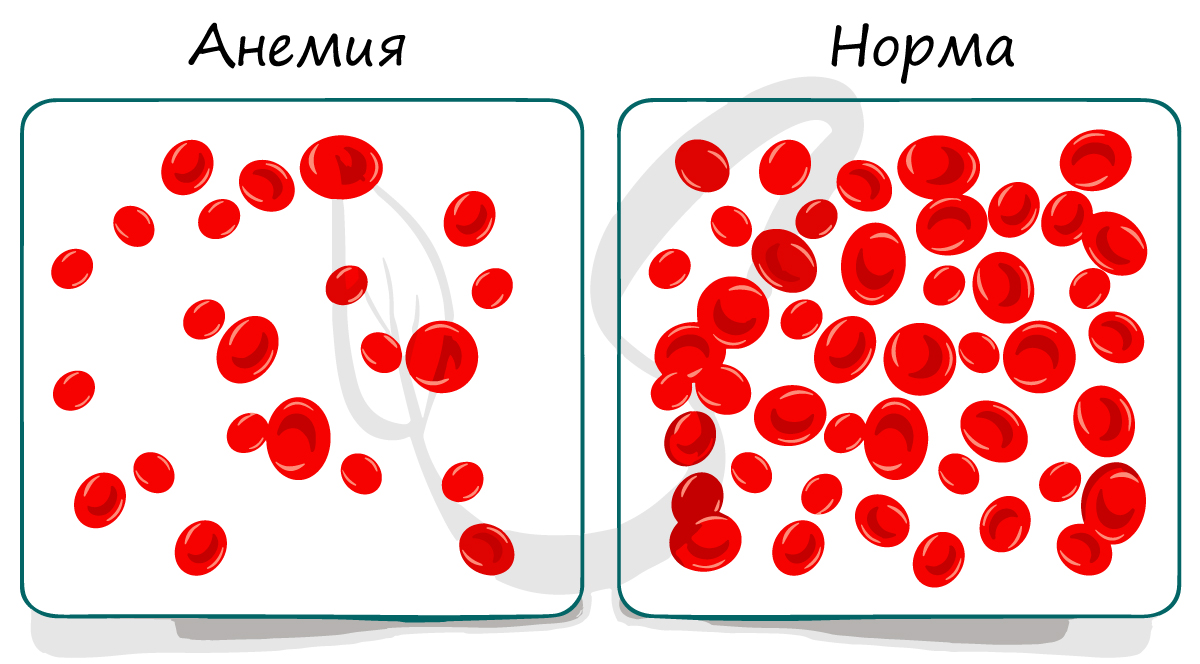

Анемия (от др.-греч. ἀν- — приставка со значением отрицания и αἷμα «кровь»), или малокровие — снижение концентрации гемоглобина в крови, очень часто с одновременным уменьшением количества эритроцитов. Вам уже известна основная функция эритроцитов, и вы легко сможете догадаться, что при анемии кислорода к тканям поступает меньше должного уровня — отсюда и развиваются симптомы анемии.

Пациенты могут жаловаться на непривычную одышку (учащение дыхания) при незначительных физических нагрузках, общую слабость, быструю утомляемость, головную боль, сердцебиение, шум в ушах. При анализе крови анемию выявить легко, гораздо сложнее выявить причину, из-за которой анемия возникла.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник