- Хвощи

- Вода для оплодотворения хвощей

- иЧПЭ (Equisetum)

- ьЛПМПЗЙС Й ТБУРТПУФТБОЕОЙЕ ИЧПЭЕК.

- йУЛПРБЕНЩЕ ИЧПЭЕЧЙДОЩЕ

- Вода для оплодотворения хвощей

- Хвощи и плауны — общая характеристика, особенности строения, примеры растений

- Отдел хвощевидных и его представители

- Строение хвощевидных растений

- Размножение и развитие хвощей

- Примеры хвощевидных растений

- Общая характеристика плауновидных

- Строение плауна

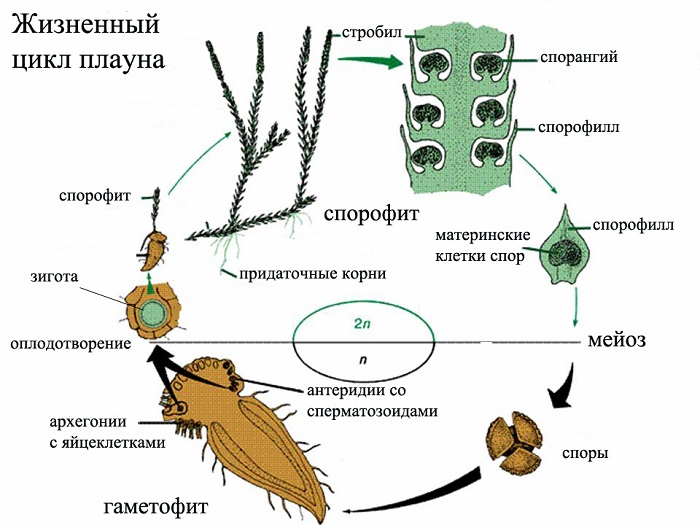

- Как размножаются плауны

- Представители плаунов

- Где обитают хвощи и плауны

- Как человек использует плауны и хвощи

Хвощи

Хвощи — многолетние споровые корневищные растения, с зелеными стеблями, ветвями и чешуйчатыми листьями. Современные хвощи — травянистые растения, в прошлом имели большее разнообразие: встречались древовидные формы до 20 м высотой. Наряду с древними плауновидными в карбон (каменноугольный период) участвовали в образовании каменного угля.

Как и плауны, хвощи поселяются в увлажненных местах: по берегам водоемов, на лугах, лесных опушках. Закисленные почвы — излюбленное место обитания хвощей.

Характеристику хвощам будем давать на основе типичного представителя — хвоща полевого.

Строение хвоща полевого

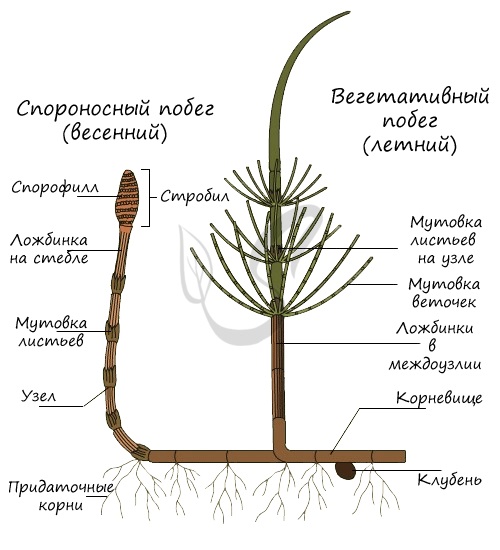

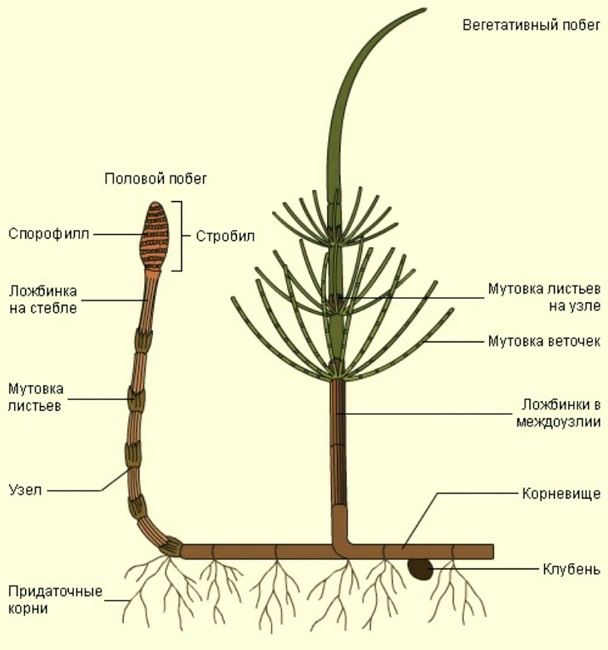

Хвощ полевой имеет членистое строение, мелкие чешуйчатые листья собраны в мутовки по 6-12 листьев. Эпидермис стебля гладкий, оболочки клеток содержат кремнезем — SiO2, что придает стеблю прочность, делает его несъедобными для скота, многих диких животных.

Подземная часть растения включает сильно разветвленное корневище, по площади до 8м 2 , от которого вглубь почвы отходят придаточные корни. У хвоща полевого отдельные боковые ветви корневища могут видоизменяться в клубни, запасающие питательные вещества. Клубни также принимают участие в процессах вегетативного (бесполого) размножения. Вегетативные побеги появляются весной позже спороносных, и отвечают главным образом за питание, рост и развитие растения. Фотосинтез происходит в стебле растения.

Весной первыми у хвоща полевого появляются спороносные побеги, заканчивающиеся спороносными колосками. Стебель у них коричневого цвета, хлорофилл отсутствует. Спороносный побег отвечает за половое размножение. Перпендикулярно оси колоска к нему крепятся органы спороношения — спорангиофоры, под которыми лежат 6-10 спорангиев. Спороносный побег отмирает после спороношения.

Спороносный побег отличается от вегетативного главным образом наличием стробила. Стробил — видоизмененный укороченный побег, служащий для размножения некоторых высших растений: хвощей, плаунов, голосеменных. Несет специализированные листья спорофиллы, на которых формируются спорангии. Спорофилл (от греч. sporá — семя и phýllon — лист) — видоизмененный лист споровых растений, на котором развиваются органы бесполого размножения — спорангии.

Жизненный цикл хвощей

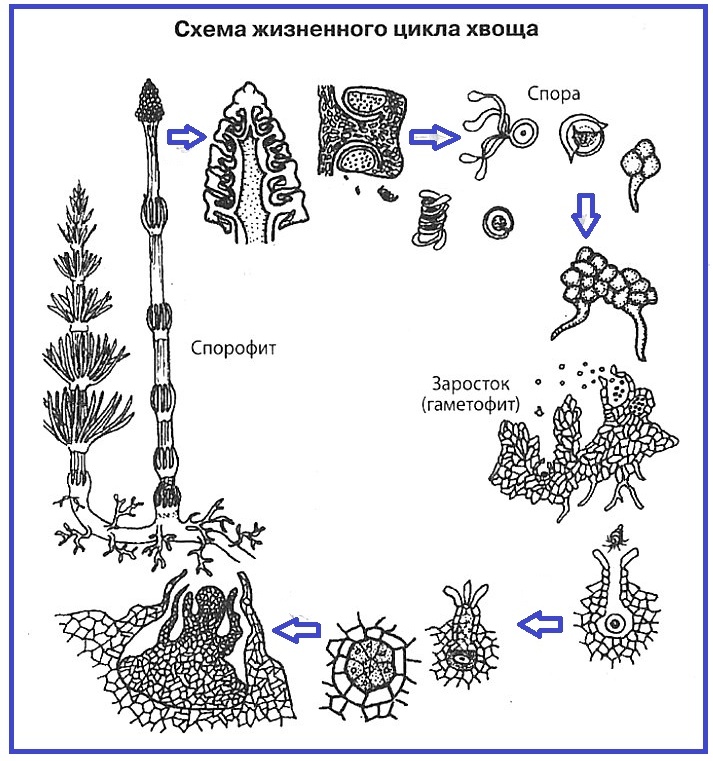

В жизненном цикле хвощей, как и папоротников, доминирует спорофит. Начнем рассматривать цикл с момента прорастания споры (n). Споры высыпаются из спорангиев, во влажной среде прорастают в заросток — гаметофит (n), который крепится к почве ризоидами. Образующиеся из спор гаметофиты раздельнополы, на одних развиваются антеридии (мужские половые органы), на других архегонии (женские половые органы). В антеридиях (n) формируются сперматозоиды, в архегониях (n) — яйцеклетки.

Во влажной среде подвижный сперматозоид (n) достигает яйцеклетки (n) в архегонии, сливается с ней, образуя зиготу (2n). Из зиготы развивается спорофит (2n), у которого на спорофилле в спорангии материнские клетки (2n) делятся мейозом, в результате образуются споры (n).

Значение хвощей

Хвощи имеют медицинское значение, их используют в качестве мочегонных и кровеостанавливающих средств. Несмотря на твердость стебля, вследствие высокого содержание кремнезема, хвощом питаются олени. Не вызывает сомнений, что хвощ является звеном в цепи питания (продуцентом). Весенние побеги употребляют в пищу в свежем и вареном виде, из них делают соусы, начинки для пирога.

Мы с вами, ботаники, безусловно восхищаемся хвощом! Но вот садоводы от него совсем не в восторге. Хвощ считается одним из злостных сорняков в огороде, трудно выводимым и доставляющим массу хлопот. Хвощ селится на закисленной почве, поэтому помимо перекапывания, садоводы применяют известкование — внесение в почву карбонатов кальция CaCO3 и магния MgCO3, а также оксидов — CaO и MgO и гидроксида кальция — Ca(OH)2 с целью снижения кислотности почвы. Почва со сниженной кислотностью нравится хвощу гораздо меньше, и он перестает заводиться на огороде 😉

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Вода для оплодотворения хвощей

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС ИЧПЭЕЧЙДОЩЕ РТЕДУФБЧМЕОЩ ФПМШЛП ПДОЙН ЛМБУУПН ИЧПЭЕЧЩЕ (Equisetopsoda), ЧЛМАЮБАЭЙН ПДЙО РПТСДПЛ ИЧПЭЕЧЩЕ (Equisetales) Й УЕНЕКУФЧПН ИЧПЭЕЧЩЕ (Equisetaceae). уЕНЕКУФЧП УПДЕТЦЙФ ПДЙО ТПД ИЧПЭ (Equisetum).

дМС ИЧПЭЕЧЙДОЩИ ИБТБЛФЕТОП ТБУЮМЕОЕОЙЕ РПВЕЗПЧ ОБ ЮЕФЛП ЧЩТБЦЕООЩЕ НЕЦДПХЪМЙС Й ХЪМЩ У НХФПЧЛБНЙ ЧЕФЧЕК У ЮЕЫХЕЧЙДОЩНЙ МЙУФШСНЙ. уПЧТЕНЕООЩЕ ИЧПЭЕЧЙДОЩЕ ЙУЛМАЮЙФЕМШОП ФТБЧСОЙУФЩЕ ТБУФЕОЙС, Б ЙУЛПРБЕНЩЕ ИЧПЭЙ НПЗМЙ РТЕДУФБЧМСФШ УПВПК ВПМШЫЙЕ ДЕТЕЧШС ДП 15 Н ЧЩУПФПК.

пФМЙЮЙФЕМШОПК ЮЕТФПК ИЧПЭЕК СЧМСЕФУС ОБМЙЮЙЕ Х ОЙИ ПУПВЩИ УФТХЛФХТ, ОЕУХЭЙИ УРПТБОЗЙЙ — УРПТБОЗЙПЖПТПЧ. нХФПЧЛЙ УРПТБОЗЙПЖПТПЧ НПЗХФ ПВТБЪПЧЩЧБФШ ЙМЙ ПФДЕМШОЩЕ ЪПОЩ ОБ УФЕВМЕ ЙМЙ НПЗХФ ВЩФШ УПВТБОЩ ОБ ЛПОГБИ РПВЕЗПЧ, ПВТБЪХС УФТПВЙМЩ. чУЕ УПЧТЕНЕООЩЕ ИЧПЭЙ ТБЧОПУРПТПЧЩЕ.

зБНЕФПЖЙФ ИЧПЭЕК РТЕДУФБЧМЕО ПДОП- ЙМЙ ПВПЕРПМЩНЙ НБМЕОШЛЙНЙ ОЕДПМЗПЧЕЮОЩНЙ ЪЕМЕОЩНЙ ЪБТПУФЛБНЙ ЧЕМЙЮЙОПК Ч ОЕУЛПМШЛП НЙММЙНЕФТПЧ. оБ ЪБТПУФЛБИ ПВТБЪХАФУС БОФЕТЙДЙЙ Й БТИЕЗПОЙЙ. ч БОФЕТЙДЙСИ УПЪТЕЧБАФ НОПЗПЦЗХФЙЛПЧЩЕ УРЕТНБФПЪПЙДЩ. пРМПДПФЧПТЕОЙЕ РТПЙУИПДЙФ РТЙ ОБМЙЮЙЙ ЧПДЩ.

иЧПЭ (Equisetum)

тПД ИЧПЭ ОБУЮЙФЩЧБЕФ 30 ЧЙДПЧ, ЙЪ ЛПФПТЩИ Ч ОБЫЕК ЖМПТЕ РТЕДУФБЧМЕОП 17 ЧЙДПЧ.

мБФЙОУЛПЕ ОБЪЧБОЙЕ Equisetum ЧРЕТЧЩЕ ХРПФТЕВЙМ ДТЕЧОЕТЙНУЛЙК ЕУФЕУФЧПЙУРЩФБФЕМШ рМЙОЙК уФБТЫЙК, РПДЮЕТЛЙЧБС УИПДУФЧП ИЧПЭБ У ЛПОУЛЙН ИЧПУФПН (ПФ МБФ. equius — МПЫБДШ, saeta — ЭЕФЙОБ).

тБЪНЕТЩ УФЕВМС ИЧПЭЕК ПЮЕОШ УЙМШОП ЧБТШЙТХАФ — ПФ ОЕУЛПМШЛЙИ УБОФЙНЕФТПЧ ДП ОЕУЛПМШЛЙИ НЕФТПЧ (ОБРТЙНЕТ, УФЕВЕМШ ИЧПЭБ НОПЗПЭЕФЙОЛПЧПЗП E. myriochaetum ДПУФЙЗБЕФ 9 Н). рП ЖХОЛГЙПОБМШОПК НПТЖПМПЗЙЙ ОБДЪЕНОЩИ РПВЕЗПЧ ИЧПЭЙ НПЦОП ТБЪДЕМЙФШ ОБ ДЧЕ ЗТХРРЩ.

л РЕТЧПК ЗТХРРЕ ПФОПУСФУС ТБУФЕОЙС У ПДОПФЙРОЩНЙ ОБДЪЕНОЩНЙ РПВЕЗБНЙ (ИЧПЭ ЪЙНХАЭЙК — E. hyemale, И. ТЕЮОПК — E. fluviatile). ч ЬФПН УМХЮБЕ ОБДЪЕНОЩЕ РПВЕЗЙ ЦЕУФЛЙЕ ЧЕЮОПЪЕМЕОЩЕ Й ТБЪЧЙЧБАФ ЧЕТИХЫЕЮОЩЕ УФТПВЙМЩ. лП ЧФПТПК ЗТХРРЕ ПФОПУСФУС ТБУФЕОЙС У ДЧХНС ФЙРБНЙ РПВЕЗПЧ. рЕТЧЩЕ — ОЕЪЕМЕОЩЕ УРПТПОПУОЩЕ РПВЕЗЙ РПСЧМСАФУС ТБООЕК ЧЕУОПК Й РПУМЕ УРПТПОПЫЕОЙС ЮБУФП ПФНЙТБАФ. чЕЗЕФБФЙЧОЩЕ РПВЕЗЙ ТБЪЧЙЧБАФУС РПЪДОЕЕ Й ЧЩРПМОСАФ ЖПФПУЙОФЕЪЙТХАЭХА ЖХОЛГЙА.

уФЕВЕМШ ИЧПЭЕК ЧЕФЧЙФУС НПОПРПДЙБМШОП.

иЧПЭЙ — НОПЗПМЕФОЙЕ ФТБЧСОЙУФЩЕ ЛПТОЕЧЙЭОЩЕ ТБУФЕОЙС. лПТОЕЧЙЭБ Х ИЧПЭЕК ДЧХИ ФЙРПЧ: ЗПТЙЪПОФБМШОЩЕ Й ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ. зПТЙЪПОФБМШОЩЕ ЛПТОЕЧЙЭБ ВПМЕЕ ФПМУФЩЕ, У ВПМЕЕ ДМЙООЩНЙ НЕЦДПХЪМЙСНЙ, ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ — ВПМЕЕ ФПОЛЙЕ Й У ВПМЕЕ ЛПТПФЛЙНЙ НЕЦДПХЪМЙСНЙ. зПТЙЪПОФБМШОЩЕ ЛПТОЕЧЙЭБ ПФЧЕЮБАФ ЪБ ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ, Б ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ СЧМСАФУС РП УХФЙ ЧЙДПЙЪНЕОЕООЩНЙ ПУОПЧБОЙСНЙ ОБДЪЕНОЩИ РПВЕЗПЧ, ПФИПДСЭЙИ ПФ ЗПТЙЪПОФБМШОЩИ ЛПТОЕЧЙЭ.

лПТОЕЧЙЭБ ИЧПЭЕК ПФЧЕЮБАФ ЪБ ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ, РТЙ ЬФПН УФБТЩЕ ХЮБУФЛЙ ЛПТОЕЧЙЭБ ПФНЙТБАФ Й РЕТЧПОБЮБМШОП ЕДЙОЩК НБФЕТЙОУЛЙК ЛМПО ТБУРБДБЕФУС ОБ ОЕУЛПМШЛП РТПЙЪЧПДОЩИ.

лПТОЙ ФБЛЦЕ ДЧХИ ФЙРПЧ. лПТОЙ РЕТЧПЗП ФЙРБ ПВМБДБАФ РПМПЦЙФЕМШОЩЕ ЗЕПФТПРЙЪНПН, ФП ТБУФХФ ЧОЙЪ РП ОБРТБЧМЕОЙА УЙМЩ ФСЦЕУФЙ. лПТОЙ ЧФПТПЗП ФЙРБ БЗЕПФТПРЙЮОЩЕ, ВПМЕЕ ФПОЛЙЕ, ЧПМПУПЧЙДОЩЕ, ТБУРПМБЗБАФУС НХФПЧЛБНЙ Ч ХЪМБИ ЛПТОЕЧЙЭ.

оБ ЛПОГБИ РПВЕЗПЧ Х ИЧПЭЕК ТБУРПМБЗБАФУС УФТПВЙМЩ, ОБ ПУЙ ЛПФПТЩИ НХФПЧЛБНЙ УЙДСФ УРПТБОЗЙПЖПТЩ УП УРПТБОЗЙСНЙ. ч УРПТБОЗЙСИ УПЪТЕЧБАФ УРПТЩ, ЛПФПТЩЕ РПУМЕ ЧЩРБДЕОЙС РТПТБУФБАФ ФПМШЛП РТЙ РПРБДБОЙЙ ОБ ЧМБЦОХА ЪБФЕОЕООХА РПЧЕТИОПУФШ РПЮЧЩ ЙМЙ Ч ЧПДХ.

зБНЕФПЖЙФ НПЦЕФ ВЩФШ ФТЕИ ФЙРПЧ: НХЦУЛПК, ЦЕОУЛЙК Й ПВПЕРПМЩК. нХЦУЛПК ЗБНЕФПЖЙФ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК НБМЕОШЛХА ЪЕМЕОХА РМБУФЙОЛХ ПФ 1 ДП 10 НН, РТЙЛТЕРМЕООХА ТЙЪПЙДБНЙ Л РПЮЧЕ. оБ ОЕН ТБЪЧЙЧБАФУС БОФЕТЙДЙЙ, УПДЕТЦБЭЙЕ НОПЗПЦЗХФЙЛПЧЩЕ УРЕТНБФПЪПЙДЩ. цЕОУЛЙК ЗБНЕФПЖЙФ ЛТХРОЕЕ (3-30 НН), ПО ОЕУЕФ БТИЕЗПОЙЙ. ч БТИЕЗПОЙСИ УПЪТЕЧБАФ СКГЕЛМЕФЛЙ. х ОЕЛПФПТЩИ ЧЙДПЧ ИЧПЭЕК ПВТБЪХАФУС ПВПЕРПМЩЕ ЗБНЕФПЖЙФЩ, РТЙЮЕН ЛБЛ НХЦУЛПК, ФБЛ Й ЦЕОУЛЙК (ЮБЭЕ) ЗБНЕФПЖЙФ НПЗХФ РПД ЧПЪДЕКУФЧЙЕН ЧОЕЫОЙИ ХУМПЧЙК ЖПТНЙТПЧБФШ Й БОФЕТЙДЙЙ Й БТИЕЗПОЙЙ.

пРМПДПФЧПТЕОЙЕ РТПЙУИПДЙФ ФПМШЛП РТЙ ОБМЙЮЙЙ ЛБРЕМШОПЦЙДЛПК ЧМБЗЙ. йЪ ЪЙЗПФЩ ЧЕУОПК ЧЩТБУФБЕФ ЧЪТПУМЩК УРПТПЖЙФ.

ьЛПМПЗЙС Й ТБУРТПУФТБОЕОЙЕ ИЧПЭЕК.

иЧПЭЙ ОБУЕМСАФ ТБЪМЙЮОЩЕ ФЙРЩ ЖЙФПГЕОПЪПЧ — ВЕТЕЗБ ТЕЛ, ВПМПФБ, МХЗБ, МЕУБ, РБЫОЙ. зМБЧОПЕ ХУМПЧЙЕ РТПЙЪТБУФБОЙС ИЧПЭЕК — ОБМЙЮЙЕ ЧПДЩ, ДПУФБФПЮОПЕ ХЧМБЦОЕОЙЕ РПЮЧЩ ЙМЙ ВМЙЪЛПЕ ЪБМЕЗБОЙЕ ЗТХОФПЧЩИ ЧПД. иЧПЭЙ ЮБУФП ЧИПДСФ Ч УПУФБЧ РЙПОЕТОЩИ ЗТХРРЙТПЧПЛ Й ЪБУЕМСАФ ФЕ НЕУФППВЙФБОЙС, ЗДЕ ДТХЗЙЕ ТБУФЕОЙС РПУЕМСФШУС ОЕ НПЗХФ. ьФП, ОБРТЙНЕТ, ЙЪМЙЫОЕ ПВЧПДОЕООЩЕ НЕУФППВЙФБОЙС, ЙМЙ ОБПВПТПФ, НЕУФППВЙФБОЙС У ОЕДПУФБФЛПН ЧМБЗЙ Ч ФЕИ ЗПТЙЪПОФБИ РПЮЧЩ, ЛХДБ ЛПТОЙ ДТХЗЙИ ТБУФЕОЙК ДПФСОХФШУС ОЕ НПЗХФ. ч ФБЛПН УМХЮБЕ ИЧПЭЙ НПЗХФ ПВТБЪПЧЩЧБФШ ЮЙУФЩЕ ЙМЙ РПЮФЙ ЮЙУФЩЕ ЪБТПУМЙ.

иЧПЭЙ ТБУРТПУФТБОЕОЩ ДПЧПМШОП ЫЙТПЛП ОБ ъЕНМЕ. оБЙВПМШЫЕЕ ЙИ ТБЪОППВТБЪЙЕ УПУТЕДПФПЮЕОП Ч уЕЧЕТОПН РПМХЫБТЙЙ. бВПТЙЗЕООЩИ ЧЙДПЧ ОЕФ Ч бЧУФТБМЙЙ, оПЧПК ъЕМБОДЙЙ Й ФТПРЙЮЕУЛПК бЖТЙЛЕ.

йУЛПРБЕНЩЕ ИЧПЭЕЧЙДОЩЕ

дПУФПЧЕТОЩЕ ЙУЛПРБЕНЩЕ ИЧПЭЕЧЙДОЩЕ ЙЪЧЕУФОЩ ЙЪ РПЪДОЕЗП ДЕЧПОБ, ЛПЗДБ ХЦЕ УХЭЕУФЧПЧБМЙ ЧУЕ ПУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ ПФДЕМБ. йУЛПРБЕНЩЕ ИЧПЭЕЧЙДОЩЕ ПФОПУСФУС Л ФТЕН ЛМБУУБН:

- зЙЕОЙЕЧЩЕ, ЙМЙ ЗЙЕОЙПРУЙДЩ (Hyeniopsida), ЛПФПТЩЕ ЧЛМАЮБАФ РПТСДПЛ ЗЙЕОЙЕЧЩЕ (Hyeniales). л ЬФПНХ ЛМБУУХ ПФОПУСФУС ГЕМЙЛПН ЧЩНЕТЫЙЕ ТБУФЕОЙС, УХЭЕУФЧПЧБЧЫЙЕ Ч ДЕЧПОЕ (415-370 НМО. МЕФ ОБЪБД). рТЕДУФБЧЙФЕМС ЛМБУУБ ЗЙЕОЙС (Hyenia) Й ЛБМБНПЖЙФ (Calamophyton), УХЭЕУФЧПЧБЧЫЙЕ Ч УТЕДОЕН ДЕЧПОЕ, ПВМБДБМЙ ОЕСУОП ЧЩТБЦЕООПК ЮМЕОЙУФПУФША УФЕВМЕК.

- лМЙОПМЙУФПЧЩЕ, ЙМЙ УЖЕОПЖЙММПРУЙДЩ (Sphenophyllales) ФБЛЦЕ РТЕДУФБЧМЕО ГЕМЙЛПН ЧЩНЕТЫЙНЙ ИЧПЭЕЧЙДОЩНЙ, ЧТЕНС ЦЙЪОЙ ЛПФПТЩИ ПИЧБФЩЧБЕФ РПЪДОЙК ДЕЧПО — РЕТНШ (380 — 240 НМЕ. МЕФ ОБЪБД). лМЙОПМЙУФЩ (Sphenophyllum) ПВТБЪПЧЩЧБМЙ ЗХУФЩЕ ЪБТПУМЙ Ч МЕУБИ ЛБНЕООПХЗПМШОПЗП РЕТЙПДБ. рПВЕЗЙ ЙИ РТЕЧЩЫБМЙ Ч ДМЙОХ ОЕУЛПМШЛП НЕФТПЧ.

иЧПЭЕЧЩЕ (Equisetopsida). тБУГЧЕФ ЛМБУУБ РТЙЫЕМУС ОБ ЛБНЕООПХЗПМШОЩК РЕТЙПД. дТЕЧЕУОЩК СТХУ ЪБВПМПЮЕООЩИ ФТПРЙЮЕУЛЙИ МЕУПЧ УПУФПСМ ЙЪ ЛБМБНЙФПЧ (Calamites), ЛПФПТЩЕ РП УЧПЕНХ ПВМЙЛХ ОБРПНЙОБМЙ ХЧЕМЙЮЕООЩЕ Ч ДЕУСФЛЙ ТБЪ ИЧПЭЙ. лБМБНЙФЩ ДПУФЙЗБМЙ Ч ЧЩУПФХ 8-10 Н. жПФПУЙОФЕЪЙТХАЭЙНЙ ПТЗБОБНЙ УМХЦЙМЙ ТБУРПМПЦЕООЩЕ Ч НХФПЧЛБИ МЙУФШС. уФТПВЙМЩ ЛБМБНЙФПЧ ДПУФЙЗБМЙ 12 УН Ч ДМЙОХ Й 4 УН Ч ДЙБНЕФТЕ. л ЛПОГХ НЕЪПЪПС — ОБЮБМХ РБМЕПЪПС ЛБМБНЙФЩ, ДПУФЙЗОХЧ ЧЩУПЛПК УФЕРЕОЙ УРЕГЙБМЙЪБГЙЙ, ЧЩНЕТМЙ. нЕОЕЕ УРЕГЙБМЙЪЙТПЧБООЩЕ ИЧПЭЕЧЩЕ — УЕНЕКУФЧП ИЧПЭЕЧЩЕ УНПЗМЙ РЕТЕЦЙФШ ТЕЪЛЙЕ ЛПМЕВБОЙС ЛМЙНБФБ Й Ч ОБЮБМЕ НЕЪПЪПС ПВТБЪПЧЩЧБМЙ РПЮФЙ ЮЙУФЩЕ УППВЭЕУФЧБ РП ВЕТЕЗБН ЧПДПЕНПЧ. л ОБУФПСЭЕНХ ЧТЕНЕОЙ ВПМШЫЙОУФЧП ЙЪ ОЕЛПЗДБ РТПГЧЕФБЧЫЕЗП УЕНЕКУФЧБ ИЧПЭЕЧЩИ ЧЩНЕТМЙ Й УПИТБОЙМУС МЙЫШ ТПД ИЧПЭ.

Источник

Вода для оплодотворения хвощей

Хвощи — это многолетние травянистые споровые растения; обитают на влажной кислой почве в сырых лесах, на болотах, влажных полях и лугах. Встречаются на всем земном шаре, кроме Австралии и Новой Зеландии, и насчитывают около 30 видов.

Имеют хорошо развитое корневище с клубнями. Побеги состоят из члеников (междоузлий). В клеточных стенках накапливается кремнезем, который выполняет механическую и защитную роль. На верхушках побегов расположены спороносные колоски.

Спорофиты имеют горизонтальные подземные стебли (корневища), от узлов надземных побегов отходят мутовки мелких заостренных листьев, похожих на чешуйки.

Различают побеги двух видов: вегетативные и спороносные, несущие споровые шишки (стробилы). Хвощи в природе встречаются в виде клонов — групп растений, возникающих путем вегетативного размножения от одной особи и занимающих участок площадью несколько десятков или сотен квадратных метров.

При прорастании споры хвоща образуется однослойная пластинка — гаметофит. Гаметофиты могут быть мужские, женские и обоеполые. На них развиваются антеридии и архегонии. Антеридии имеют вид полостей, в которых формируются: сперматозоиды, имеющие множество жгутиков. В архегониях находится яйцеклетка. Оплодотворение проходит в водной среде, при этом архегонии выделяют слизь, привлекающую сперматозоидов. При слиянии половых клеток образуется диплоидная зигота, прорастающая в спорофит.

Это конспект по теме «Хвощи, или Хвощевидные». Выберите дальнейшие действия:

Источник

Хвощи и плауны — общая характеристика, особенности строения, примеры растений

Древние и самостоятельные растения хвощи и плауны внешне очень схожи, в этом можно убедиться, взглянув на изображение в энциклопедии, на фото или рисунок в учебнике по ботанике. Но схожесть этих двух растений на самом деле обманчива. В чем же их отличия? В этом стоит разобраться!

Отдел хвощевидных и его представители

Хвощевидные относятся к отделу папоротниковидных высших споровых растений, одних из первых, некогда обитавших на Земле.

Из хвощевидных самым распространенным сейчас остается класс хвощовых, представителем которого является хвощ.

Представители высших споровых хвощевидных растений – папоротники, мох и плауны, занесены в Красную книгу РСФСР, как редкий вид живых ископаемых.

Заболоченная или кислая почва, леса с густой кроной — это основные места для произрастания хвощовых, представляющих собой большую часть травостоя, нежели другая растительность.

Строение хвощевидных растений

В научной среде это растение с латыни «equisetum» переводится как «лошадиная грива». В русском же названии «хвощ» так же отслеживается образное сравнение с частью животного, а именно с хвостом. Если внимательно присмотреться к хвощовым, то по форме обнаружится это внешнее сходство.

По своему строению, тело хвоща имеет стебель с ярко выраженным его разделением, то есть четким чередованием междоузлий и узлов. Из осевого органа стебля в его узлах образуются чешуйчатые листья и ветви.

Благодаря пропитанной кремнеземом кожице стенок стебля, увеличивается его ребристость и жесткость. Фотосинтез, преобразуя энергию света в химическую связь всех необходимых веществ в стеблях и ветвях хвоща, делает растение более плотным.

Корневая система с клубнями или с придаточными корнями очень развита, что затрудняет борьбу с данным растением, но позволяет ему переносить лесные пожары.

Размножение и развитие хвощей

У растения существует два способа размножения:

Вегетативный, где органом служат корни и клубни.

Спороносный, где органами размножения выступают спороносные колоски.

Как представитель высших споровых, хвощ обладает сложным жизненным циклом. Растению свойственны непрерывность жизни, как у вегетативного побега, и чередование поколений (бесполого и полового).

Летом преобладает вегетативное размножение, когда побеги растут над земной верхушкой. Летний побег — ассимилирующий, ветвистый, состоит из члеников и узлов, из которых ответвляясь растут такие же расчлененные ветви, размножается под землей. Его корни врастают вглубь земли на расстояние до 1 метра.

Весенний побег — спороносный, не ассимилирующий и не ветвистый, размножается за счет верхушек спороносных колосков. В этих колосках проходит процесс, называемый спорофитом, при котором происходит оплодотворение клетки, и появляется спора.

Спороносный колосок хвоща

Зеленая шаровидная по форме спора, с четырьмя усиками, прорастает в женские или мужские проростки, из которых появляется взрослый вид хвоща. Ветер – хороший помощник для размножения спороносных побегов.

Примеры хвощевидных растений

Данный род вмещает в себя около 32-х видов, известных в Южной Африке, Северной и Южной Америке, Евразии и Арктике: болотный, приречный, древовидный, лесной, камышовый, луговой, большой, пестрый, многощетинковый, ветвистый, зимующий, гигантский, тростниковый, раскидистый, боготский, Мура.

Хвощ может достигать невероятных размеров — от нескольких сантиметров до 12 метров в высоту.

Так, самым высоким из ныне существующих растений является гигантский хвощ, достигающий 12 метров. Растут такие представители в самых благоприятных для себя влажных тропических и субтропических регионах.

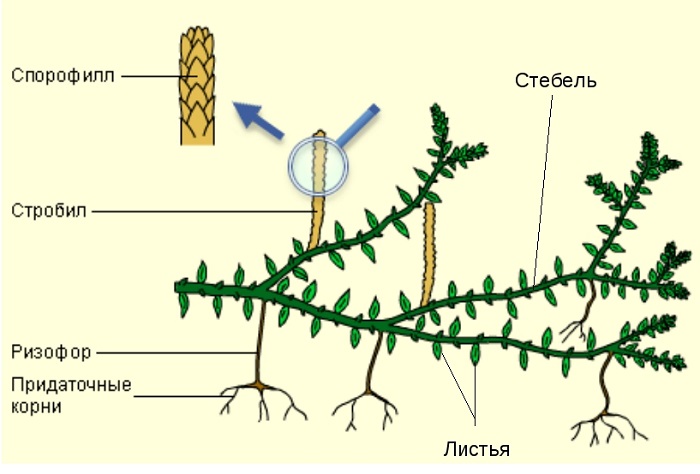

Общая характеристика плауновидных

Растения из отдела плауновидных — вечнозеленые и многолетние. Более всего плаун был распространен в конце каменноугольного и девонского периодов, и представлял собой высокое древовидное растение.

На данный период количество видов этого растения снизилось до 400 экземпляров, и вырастают они в высоту не более чем на 30 сантиметров.

Строение плауна

Плауны представляют собой ползучие и ветвящиеся стебли, на которых по спирали вырастают листья разнообразной формы (ланцетовидные, линейные, очередные).

Корневая система состоит из дополнительных корней, произрастающих от стеблей. Верхушки побегов обрамлены чешуйками, видоизмененными листьями (спорангиями), которые являются органами бесполого размножения.

Как размножаются плауны

Развитие плауна напрямую зависит от попадания в него грибного гифа, который обеспечивает ему питание органическими веществами.

вегетативно (укоренение ветвей);

Произрастание спор плаунов происходит около 8 лет после попадания в почву. Но в основном плауны размножаются побегами.

Представители плаунов

Среди ползучего растения большое разнообразие видов, но особо распространенными считаются: плауны – годичный, булавовидный, темный, сплюснутый, баранец и колючий плаун.

Где обитают хвощи и плауны

Хвощи и плауны растут только там, где достаточно влаги, так как она необходима для размножения. Поэтому встретить эти растения можно в глухих и влажных частях леса, в болотистой местности, на заливных лугах или лугах, чья почва имеет повышенную кислотность, так же в тропиках и субтропиках.

Плауны на территории России встречаются в хвойных и влажных лесах, реже на заливных лугах. Основная область их обитания – тропики.

Как человек использует плауны и хвощи

Вымерший древовидный хвощ через века преобразовался в каменный уголь. Залежи этого угля в жизни человека служат не только как топливо, но и как ценное химическое сырье.

Некоторые современные медицинские препараты, способствующие водно-солевому обмену, помогающие при сердечной недостаточности, кровоостанавливающие, ранозаживляющие, мочегонные, в своём составе содержат полевой хвощ.

Живописцы и столяры нередко используют стебли высушенного хвоща для шлифования поверхности, так как он содержит кремний.

В отличие от хвоща, плаун намного популярнее, он чаще используется в научной и народной медицине, в ветеринарии, в косметологии и пиротехнике. Также он обладает красильным веществом, из его стеблей добывают синюю краску, используемую в текстиле.

Источник