- Классификация неорганических веществ

- Оксиды, соли, основания, кислоты. Свойства оксидов, оснований, кислот, солей

- Главные категории неорганических соединений

- Группа соединений — оксиды

- Характеристика оксидов

- С чем оксиды взаимодействуют?

- Кислоты органические и неорганические

- Свойства неорганических кислот

- Гидроксиды: щелочи, амфотерные и нерастворимые основания

- Главные характерные свойства оснований

- Класс неорганических солей. Классификация, физические свойства

- Химические взаимодействия для класса средних солей

Классификация неорганических веществ

Неорганическая химия — раздел химии, изучающий строение и химические свойства неорганических веществ.

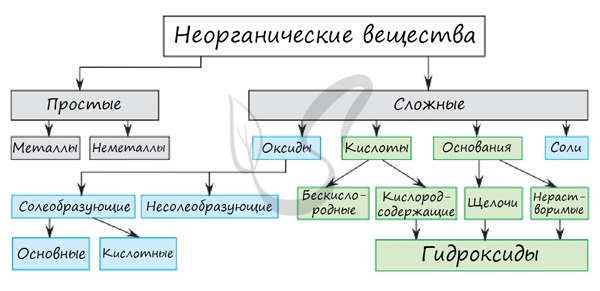

Среди простых веществ выделяют металлы и неметаллы. Среди сложных: оксиды, основания, кислоты и соли. Классификация неорганических веществ построена следующим образом:

Большинство химических свойств мы изучим по мере продвижения по периодической таблице Д.И. Менделеева. В этой статье мне хотелось бы подчеркнуть ряд принципиальных деталей, которые помогут в дальнейшем при изучении химии.

Оксиды

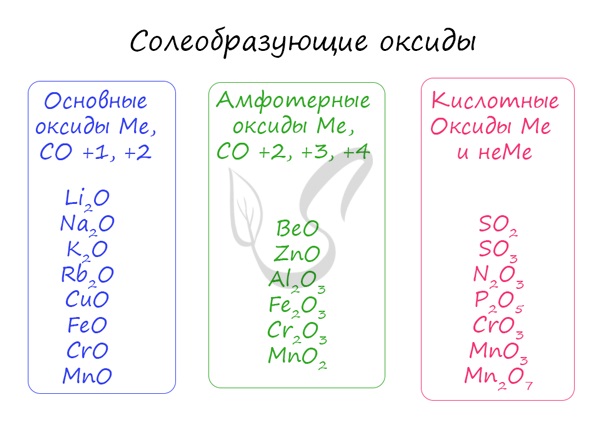

Все оксиды подразделяются на солеобразующие и несолеобразующие. Солеобразующие имеют соответствующие им основания и кислоты (в той же степени окисления (СО)!) и охотно вступают в реакции солеобразования. К ним относятся, например:

- CuO — соответствует основанию Cu(OH)2

- Li2O — соответствует основанию LiOH

- FeO — соответствует основанию Fe(OH)2 (сохраняем ту же СО = +2)

- Fe2O3 — соответствует основанию Fe(OH)3 (сохраняем ту же СО = +3)

- P2O5 — соответствует кислоты H3PO4

Солеобразующие оксиды, в свою очередь, делятся на основные, амфотерные и кислотные.

Основным оксидам соответствуют основания в той же СО. В химических реакциях основные оксиды проявляют основные свойства, образуются исключительно металлами. Примеры: Li2O, Na2O, K2O, Rb2O CaO, FeO, CrO, MnO.

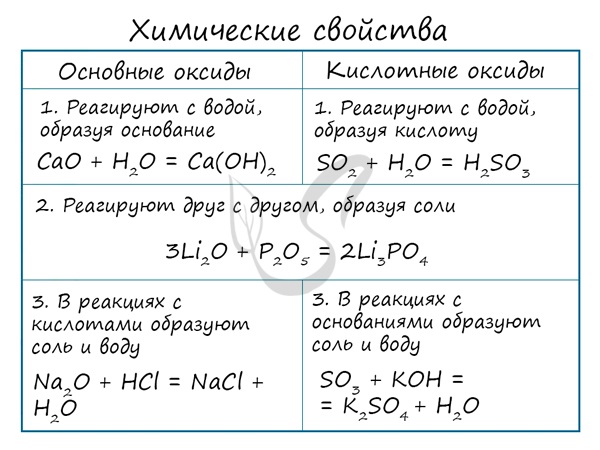

Основные оксиды взаимодействуют с водой с образованием соответствующего основания (реакцию идет, если основание растворимо) и с кислотными оксидами и кислотами с образованием солей. Между собой основные оксиды не взаимодействуют.

Li2O + H2O → LiOH (основный оксид + вода → основание)

Здесь не происходит окисления/восстановления, поэтому сохраняйте исходные степени окисления атомов.

Амфотерные (греч. ἀμφότεροι — двойственный)

Эти оксиды действительно имеют двойственный характер: они проявляют как кислотные, так и основные свойства. Примеры: BeO, ZnO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, MnO2, PbO, PbO2, Ga2O3.

С водой они не взаимодействуют, так как продукт реакции, основание, получается нерастворимым. Амфотерные оксиды реагируют как с кислотами и кислотными оксидами, так и с основаниями и основными оксидами.

ZnO + KOH + H2O → K2[Zn(OH)4] (амф. оксид + основание = комплексная соль)

ZnO + N2O5 → Zn(NO3)2 (амф. оксид + кисл. оксид = соль; СО азота сохраняется в ходе реакции)

Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O (амф. оксид + кислота = соль + вода; обратите внимание на то, что СО Fe = +3 не меняется в ходе реакции)

Проявляют в ходе химических реакций кислотные свойства. Образованы металлами и неметаллами, чаще всего в высокой СО. Примеры: SO2, SO3, P2O5, N2O3, NO2, N2O5, SiO2, MnO3, Mn2O7.

Каждому кислотному оксиду соответствует своя кислота. Это особенно важно помнить при написании продуктов реакции: следует сохранять степени окисления. Некоторым кислотным оксидам соответствует сразу две кислоты.

- SO2 — H2SO3

- SO3 — H2SO4

- P2O5 — H3PO4

- N2O5 — HNO3

- NO2 — HNO2, HNO3

Кислотные оксиды вступают в реакцию с основными и амфотерными, реагируют с основаниями. Реакции между кислотными оксидами не характерны.

SO2 + Na2O → Na2SO3 (кисл. оксид + осн. оксид = соль; сохраняем СО S = +4)

SO3 + Li2O → Li2SO4 (кисл. оксид + осн. оксид = соль; сохраняем СО S = +6)

P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O (кисл. оксид + основание = соль + вода)

При реакции с водой кислотный оксид превращается в соответствующую ему кислоту. Исключение SiO2 — не реагирует с водой, так как продукт реакции — H2SiO3 является нерастворимой кислотой.

Несолеобразующие оксиды — оксиды неметаллов, которые не имеют соответствующих им гидроксидов и не вступают в реакции солеобразования. К таким оксидам относят:

- CO

- N2O

- NO

- SiO

- S2O

Реакции несолеобразующих оксидов с основаниями, кислотами и солеобразующими оксидов редки и не приводят к образованию солей. Некоторые из несолеобразующих оксидов используют в качестве восстановителей:

FeO + CO → Fe + CO2 (восстановление железа из его оксида)

Основания

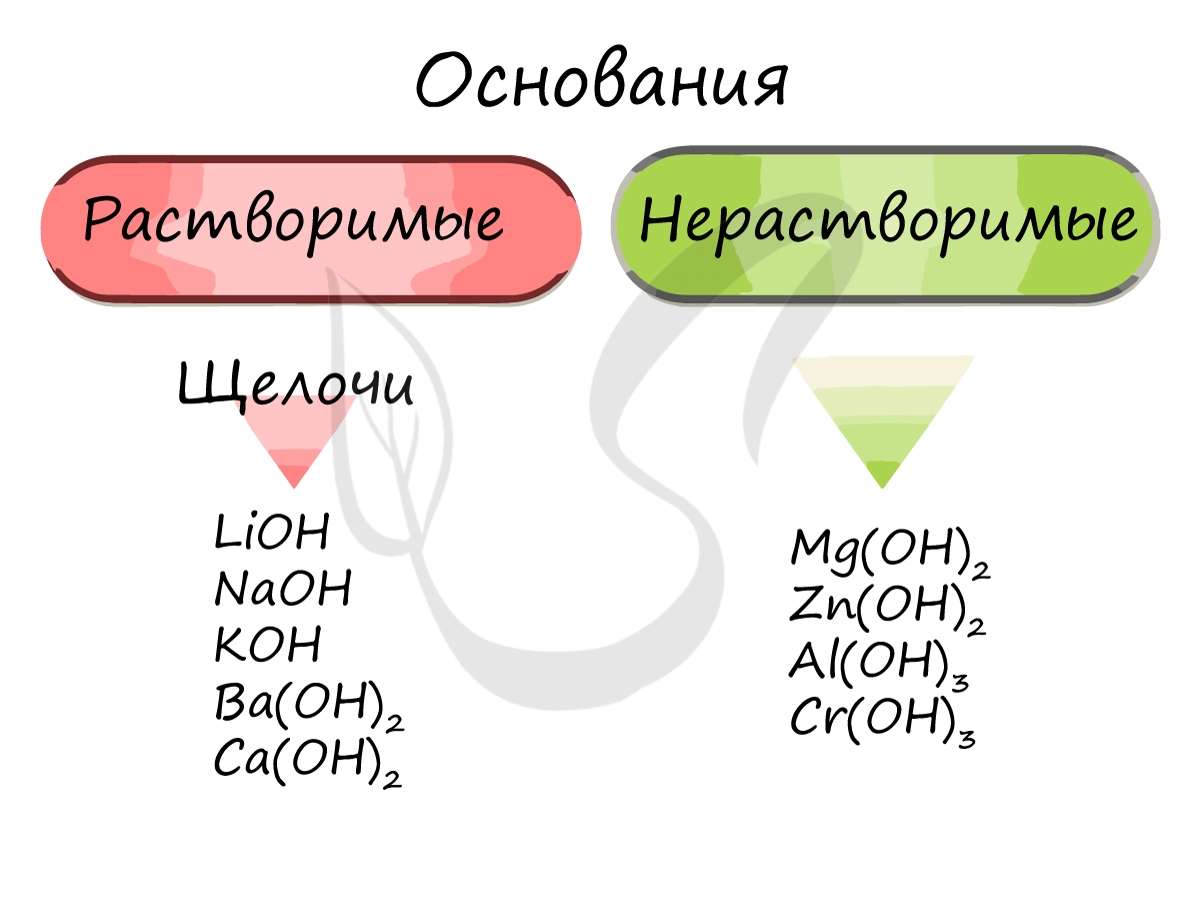

Основания — химические соединения, обычно характеризуются диссоциацией в водном растворе с образованием гидроксид-анионов. Растворимые основания называются щелочами: NaOH, LiOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2.

Гидроксиды щелочных металлов (Ia группа) называются едкими: едкий натр — NaOH, едкое кали — KOH.

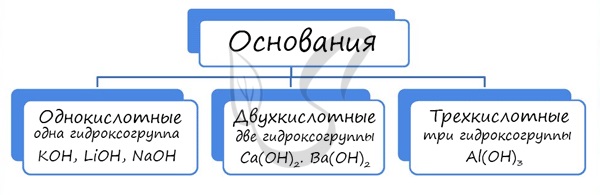

Основания классифицируются по количеству гидроксид-ионов в молекуле на одно-, двух- и трехкислотные.

Так же, как и оксиды, основания различаются по свойствам. Все основания хорошо реагируют с кислотами, даже нерастворимые основания способны растворяться в кислотах. Также нерастворимые основания при нагревании легко разлагаются на воду и соответствующий оксид.

NaOH + HCl → NaCl + H2O (основание + кислота = соль + вода — реакция нейтрализации)

Mg(OH)2 → (t) MgO + H2O (при нагревании нерастворимые основания легко разлагаются)

Если в ходе реакции основания с солью выделяется газ, выпадает осадок или образуется слабый электролит (вода), то такая реакция идет. Нерастворимые основания с солями почти не реагируют.

Ba(OH)2 + NH4Cl → BaCl2 + NH3 + H2O (в ходе реакции образуется нестойкое основание NH4OH, которое распадается на NH3 и H2O)

KOH + BaCl2 ↛ реакция не идет, так как в продуктах нет газа/осадка/слабого электролита (воды)

В растворах щелочей pH > 7, поэтому лакмус окрашивает их в синий цвет.

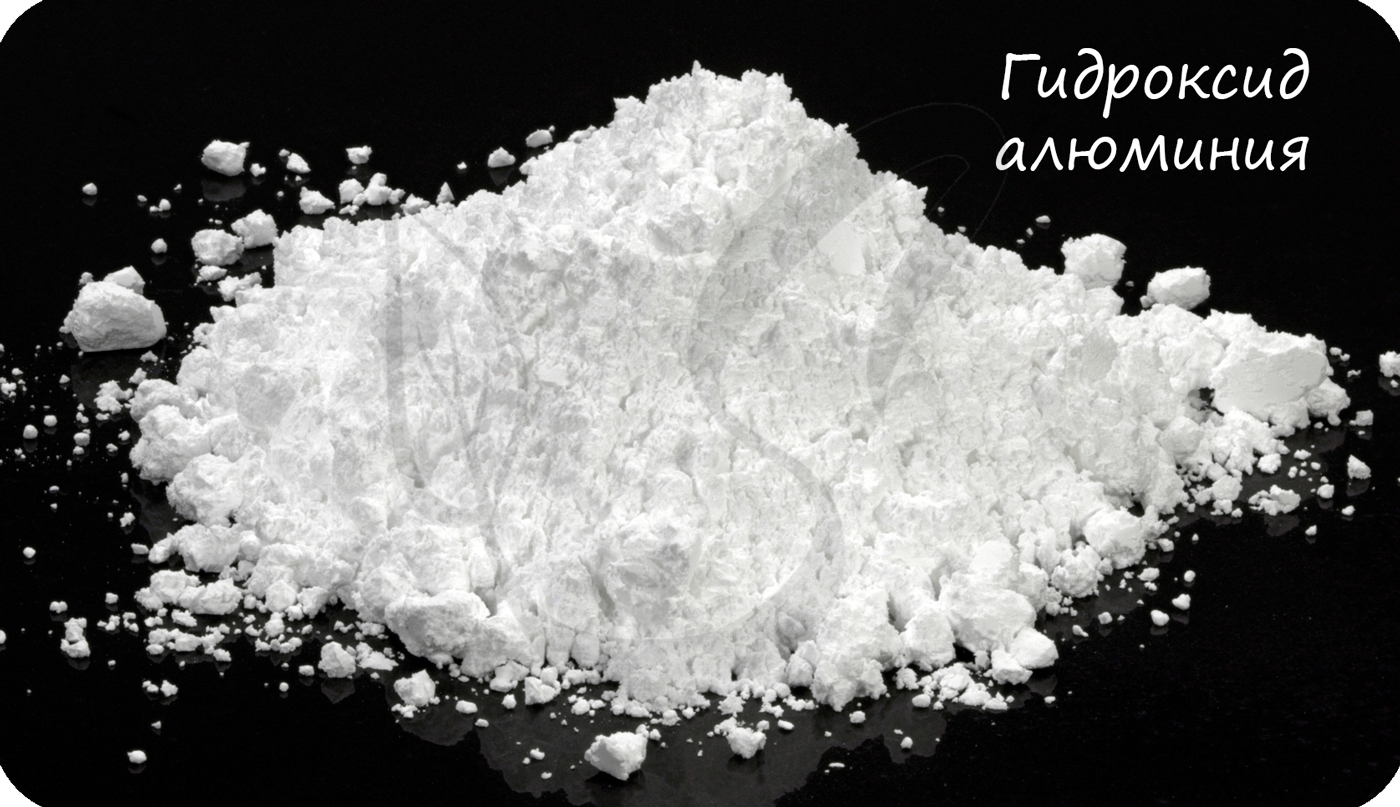

Амфотерные оксиды соответствуют амфотерным гидроксидам. Их свойства такие же двойственные: они реагирую как с кислотами — с образованием соли и воды, так и с основаниями — с образованием комплексных солей.

Al(OH)3 + HCl → AlCl3 + H2O (амф. гидроксид + кислота = соль + вода)

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4] (амф. гидроксид + основание = комплексная соль)

При нагревании до высоких температур комплексные соли не образуются.

Al(OH)3 + KOH → (t) KAlO2 + H2O (амф. гидроксид + основание = (прокаливание) соль + вода — при высоких температурах вода испаряется, и комплексная соль образоваться не может)

Кислоты

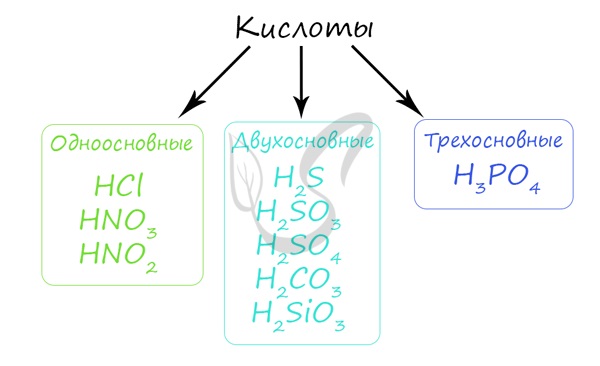

Кислота — химическое соединение обычно кислого вкуса, содержащее водород, способный замещаться металлом при образовании соли. По классификации кислоты подразделяются на одно-, двух- и трехосновные.

Основность кислоты определяется числом атомов водорода, которое способна отдать молекула кислоты, реагируя с основанием. Определять основность кислоты по числу атомов водорода в ней — часто верный способ, но не всегда: например, борная кислота H3BO3 является слабой одноосновной кислотой, фосфористая кислота H3PO3 — двухосновной кислотой.

Кислоты отлично реагируют с основными оксидами, основаниями, растворяя даже те, которые выпали в осадок (реакция нейтрализации). Также кислоты способны вступать в реакцию с теми металлами, которые стоят в ряду напряжений до водорода (то есть способны вытеснить его из кислоты).

H3PO4 + LiOH → Li3PO4 + H2O (кислота + основание = соль + вода — реакция нейтрализации)

Zn + HCl → ZnCl2 + H2↑ (реакция идет, так как цинк стоил в ряду активности левее водорода и способен вытеснить его из кислоты)

Cu + HCl ↛ (реакция не идет, так как медь расположена в ряду активности правее водорода, менее активна и не способна вытеснить его из кислоты)

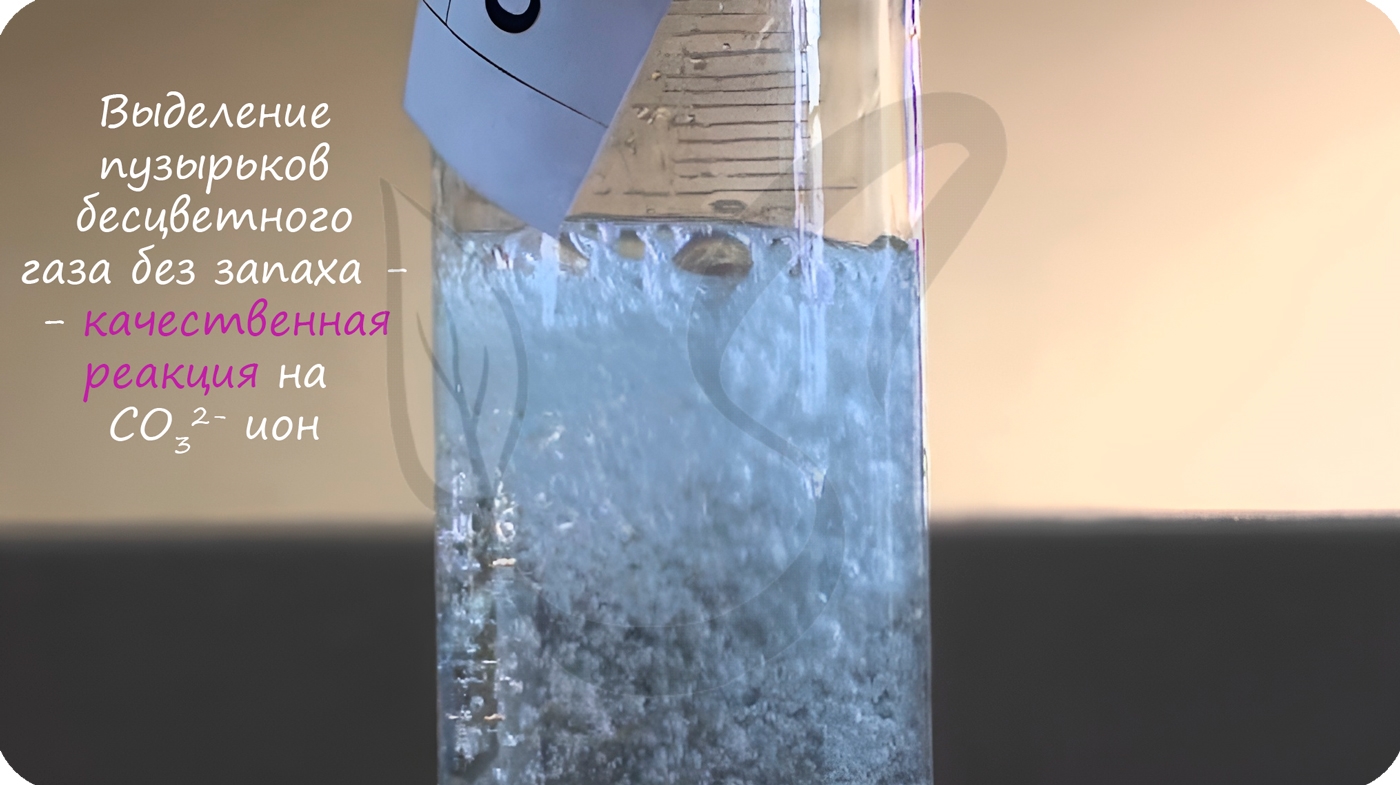

Существуют нестойкие кислоты, которые в водном растворе разлагаются на кислотный оксид (газ) и воду — угольная и сернистая кислоты:

- H2CO3 → H2O + CO2↑

- H2SO3 → H2O + SO2↑

Записать эти кислоты в растворе в виде «H2CO3 или H2SO3» — будет считаться ошибкой. Пишите угольную и сернистую кислоты в разложившемся виде — виде газа и воды.

Все кислоты подразделяются на сильные и слабые. Напомню, что мы составили подробную таблицу сильных и слабых кислот (и оснований!) в теме гидролиз. В реакции из сильной кислоты (соляной) можно получить более слабую, например, сероводородную или угольную кислоту.

Однако невозможно (и противоречит законам логики) получить из более слабой кислоты сильную, например из уксусной — серную кислоту. Природу не обманешь 🙂

K2S + HCl → H2S + KCl (из сильной — соляной кислоты — получили более слабую — сероводородную)

K2SO4 + CH3COOH ↛ (реакция не идет, так как из слабой кислоты нельзя получить сильную: из уксусной — серную)

Подчеркну важную деталь: гидроксиды это не только привычные нам NaOH, Ca(OH)2 и т.д., некоторые кислоты также считаются кислотными гидроксидами, например серная кислота — H2SO4. С полным правом ее можно записать как кислотный гидроксид: SO2(OH)2

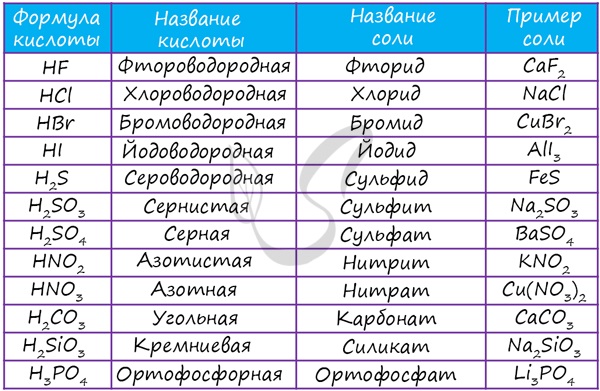

В завершении подтемы кислот предлагаю вам вспомнить названия основных кислот и их кислотных остатков.

Соль — ионное соединение, образующееся вместе с водой при нейтрализации кислоты основанием (не единственный способ). Водород кислоты замещается металлом или ионом аммония (NH4). Наиболее известной солью является поваренная соль — NaCl.

По классификации соли бывают:

- Средние — продукт полного замещения атомов водорода в кислоте на металл: KNO3, NaCl, BaSO4, Li3PO4

- Кислые — продукт неполного замещения атомов водорода: LiHSO4, NaH2PO4 и Na2HPO4 (гидросульфат лития, дигидрофосфат и гидрофосфат натрия)

- Основные — продукт неполного замещения гидроксогрупп на кислотный остаток: CrOHCl (хлорид гидроксохрома II)

- Двойные — содержат два разных металла и один кислотный остаток (NaCr(SO4)2

Блиц-опрос по теме Классификация неорганических веществ

Источник

Оксиды, соли, основания, кислоты. Свойства оксидов, оснований, кислот, солей

Современная химическая наука представляет собой множество разнообразных отраслей, и каждая из них, помимо теоретической базы, имеет большое прикладное значение, практическое. Чего ни коснись, все кругом — продукты химического производства. Главные разделы — это неорганическая и органическая химия. Рассмотрим, какие основные классы веществ относят к неорганическим и какими свойствами они обладают.

Главные категории неорганических соединений

К таковым принято относить следующие:

Каждый из классов представлен большим разнообразием соединений неорганической природы и имеет значение практически в любой структуре хозяйственной и промышленной деятельности человека. Все главные свойства, характерные для этих соединений, нахождение в природе и получение изучаются в школьном курсе химии в обязательном порядке, в 8-11 классах.

Существует общая таблица оксидов, солей, оснований, кислот, в которой представлены примеры каждого из веществ и их агрегатное состояние, нахождение в природе. А также показаны взаимодействия, описывающие химические свойства. Однако мы рассмотрим каждый из классов отдельно и более подробно.

Группа соединений — оксиды

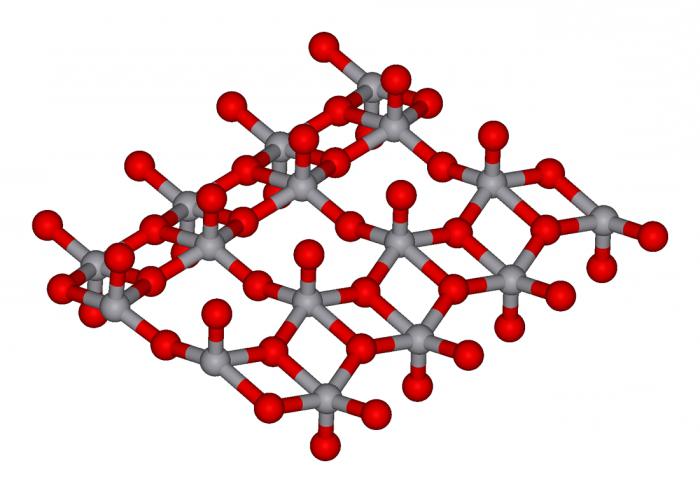

Оксиды — это класс неорганических соединений, состоящих из двух элементов (бинарных), один из которых всегда О (кислород) с низшей степенью окисления -2, стоящий на втором месте в эмпирической формуле вещества. Пример: N2О5,СаО и так далее.

Оксиды классифицируются следующим образом.

I. Несолеобразующие — не способны образовывать соли.

II. Солеобразующие — способны образовывать соли (с основаниями, амфотерными соединениями, друг с другом, кислотами).

- Кислотные — при попадании в воду образуют кислоты. Образованы неметаллами чаще всего либо металлами с высокой СО (степенью окисления).

- Основные — при попадании в воду образуют основания. Образованы элементами-металлами.

- Амфотерные — проявляют кислотно-основную двойную природу, которая определяется условиями реакции. Образованы переходными металлами.

- Смешанные — часто относятся к солям и образованы элементами в нескольких степенях окисления.

Высший оксид — это оксид, в котором образующий элемент находится в максимальной степени окисления. Пример: Te +6 .Для теллура максимальная степень окисления +6, значит TeO3 — высший оксид для этого элемента. В периодической системе под каждой группой элементов подписана общая эмпирическая формула, отражающая высший оксид для всех элементов, находящихся в этой группе, но только главной подгруппе. Например, под первой группой элементов (щелочные металлы) стоит формула вида R2O, что обозначает, что все элементы главной подгруппы в этой группе будут иметь именно такую формулу высшего оксида. Пример: Rb2О, Cs2O и так далее.

При растворении высшего оксида в воде мы получим соответствующий гидроксид (щелочь, кислоту или амфотерный гидроксид).

Характеристика оксидов

Оксиды способны существовать во всех агрегатных состояниях при обычных условиях. Большинство из них находится в твердом кристаллическом или порошкообразном виде (СаО, SiO2), некоторые КО (кислотные оксиды) встречаются в виде жидкостей (Mn2O7), а также газов (NO, NO2). Это объясняется строением кристаллической решетки. Отсюда и разница в температурах кипения и плавления, которые варьируются у разных представителей от -272 0 С до +70-80 0 С (иногда и выше). Растворимость в воде различна.

- Растворимые — основные оксиды металлов, называемых щелочными, щелочноземельными, и все кислотные, кроме оксида кремния (IV).

- Нерастворимые — амфотерные оксиды, все остальные основные и SiO2.

С чем оксиды взаимодействуют?

Оксиды, соли, основания, кислоты проявляют схожие свойства. Общие свойства практически всех оксидов (кроме несолеобразующих) — это способность в результате определенных взаимодействий образовывать различные соли. Однако для каждой группы оксидов характерны свои особые химические характеристики, отражающие свойства.

| Основные оксиды — ОО | Кислотные оксиды — КО | Двойственные (амфотерные) оксиды — АО | Оксиды, не образующие солей |

| Не образуют ни кислот, ни щелочей. Проявляют узко специфические свойства. |

Каждый высший оксид, образованный как металлом, так и неметаллом, растворяясь в воде, дает сильную кислоту или щелочь.

Кислоты органические и неорганические

В классическом звучании (основываясь на позициях ЭД — электролитической диссоциации — Сванте Аррениуса) кислоты — это соединения, в водной среде диссоциирующие на катионы Н + и анионы остатков кислоты An — . Однако сегодня тщательно изучены кислоты и в безводных условиях, поэтому существует много разных теорий для гидроксидов.

Эмпирические формулы оксидов, оснований, кислот, солей складываются только из символов, элементов и индексов, указывающих их количество в веществе. Например, неорганические кислоты выражаются формулой H + кислотный остаток n- . Органические вещества имеют другое теоретическое отображение. Помимо эмпирической, для них можно записать полную и сокращенную структурную формулу, которая будет отражать не только состав и количество молекулы, но и порядок расположения атомов, их связь между собой и главную функциональную группу для карбоновых кислот -СООН.

В неорганике все кислоты делятся на две группы:

- бескислородные — HBr, HCN, HCL и другие;

- кислородсодержащие (оксокислоты) — HClO3и все, где есть кислород.

Также неорганические кислоты классифицируются по стабильности (стабильные или устойчивые — все, кроме угольной и сернистой, нестабильные или неустойчивые — угольная и сернистая). По силе кислоты могут быть сильными: серная, соляная, азотная, хлорная и другие, а также слабыми: сероводородная, хлорноватистая и другие.

Совсем не такое разнообразие предлагает органическая химия. Кислоты, которые имеют органическую природу, относятся к карбоновым кислотам. Их общая особенность — наличие функциональной группы -СООН. Например, НСООН (муравьиная), СН3СООН (уксусная), С17Н35СООН (стеариновая) и другие.

Существует ряд кислот, на которые особенно тщательно делается упор при рассмотрении данной темы в школьном курсе химии.

- Соляная.

- Азотная.

- Ортофосфорная.

- Бромоводородная.

- Угольная.

- Иодоводородная.

- Серная.

- Уксусная, или этановая.

- Бутановая, или масляная.

- Бензойная.

Данные 10 кислот по химии являются основополагающими веществами соответствующего класса как в школьном курсе, так и в целом в промышленности и синтезах.

Свойства неорганических кислот

К основным физическим свойствам нужно отнести в первую очередь различное агрегатное состояние. Ведь существует ряд кислот, имеющих вид кристаллов или порошков (борная, ортофосфорная) при обычных условиях. Подавляющее большинство же известных неорганических кислот представляет собой разные жидкости. Температуры кипения и плавления также варьируются.

Кислоты способны вызывать тяжелые ожоги, так как обладают силой, разрушающей органические ткани и кожный покров. Для обнаружения кислот используют индикаторы:

- метилоранж (в обычной среде — оранжевый, в кислотах — красный),

- лакмус (в нейтральной — фиолетовый, в кислотах — красный) или некоторые другие.

К важнейшим химическим свойствам можно отнести способность вступать во взаимодействие как с простыми, так и со сложными веществами.

| С чем взаимодействуют | Пример реакции | |||||

| 3. С амфотерными гидроксидами. Итог: соль и вода. | ||||||

| 4. С основными оксидами. Итог: вода, соль. | ||||||

| 5. С амфотерными оксидами. Итоговый эффект: соль и вода. | ||||||

| Химические свойства | ||

| Щелочей | Малорастворимых оснований | Амфотерных гидроксидов |