- Запах изо рта у ребенка – это важный диагностический симптом!

- Факторы риска, влияющие на свежесть дыхания

- Как отличить нормальный запах от проблемного?

- Перечень заболеваний, которые могут быть выявлены

- О чем может «рассказать» запах?

- Диагностика и лечение

- Профилактические рекомендации

- Нормализация функции носового дыхания у детей грудного возраста. Новые подходы

Запах изо рта у ребенка – это важный диагностический симптом!

Появление неприятного запаха из полости рта, на медицинском языке именуемое «галитоз», является сигналом неблагополучия растущего организма. Заметить данный симптом калининградцы могут при общении с ребенком, при смехе или поцелуе.

В большинстве случаев запах возникает по причине некачественной гигиены, из-за чего во рту нарушается баланс микрофлоры, и растёт число патогенных микроорганизмов. В процессе разложения бактерий образуются соединения сероводорода и азота, которые выдыхаются вместе с воздухом.

В данной ситуации проблема решается при помощи гигиены и не несет никакой опасности для здоровья ребенка. Однако, могут быть и другие причины проявления специфического запаха изо рта. В каких случаях родителям стоит насторожиться – узнаем далее…

Факторы риска, влияющие на свежесть дыхания

Начнем с того, что обозначим причины, которые негативно влияют на здоровое дыхание. При этом заметим, что дисбаланс микрофлоры может возникать даже у здоровых детей. Это происходит по ряду причин:

- несоблюдение правил гигиены, как мы уже обозначили ранее;

- сухость во рту из-за недостаточного количества слюны;

- недостаточное потребление воды и жидкости;

- дыхание ртом, по привычке или вследствие заложенности носа;

- инфекции полости рта (невылеченный кариес, воспаление десен и т.д.);

- употребление продуктов с острым запахом (чеснок, лук) или провоцирующих брожение (бобовые, виноград);

- прием лекарственных препаратов;

- гормональный дисбаланс;

- курение (актуально для подростков).

Таким образом, в большинстве случаев причиной несвежего дыхания являются проблемы в полости рта, инфекции и неправильное питание.

Как отличить нормальный запах от проблемного?

Если неприятный симптом возникает исключительно в утренние часы и проходит после чистки зубов, то мы говорим о физиологической норме. Если несвежее дыхание наблюдается после гигиенических процедур и приобретает затяжной характер, то данное отклонение требует самого пристального внимания со стороны родителей.

Кроме того, стоит отметить, что вышеперечисленные факторы риска можно устранить. Однако, если гигиена соблюдается, исключены респираторные инфекции и специфические продукты, а неприятный симптом сохраняется длительное время, – это веское основание для обращения к врачу.

В данном случае измененное дыхание может сигнализировать о вполне конкретных заболеваниях. Каких именно, рассмотрим далее…

Перечень заболеваний, которые могут быть выявлены

Несмотря на то, что галитоз не является заболеванием, он является важным диагностическим симптомом, по которому специалист может предположить наличие определенного заболевания в организме. В числе предполагаемых проблем со здоровьем могут быть:

- болезни носа и носоглотки: гайморит, фарингит, тонзиллит, аденоидит;

- пищевая аллергия или респираторный ринит, вызывающие заложенность носа;

- стоматологические заболевания зубов и десен;

- болезни ЖКТ: гастрит, повышенная кислотность желудка, дисбактериоз кишечника и пр.;

- эндокринные нарушения: диабет, тиреотоксикоз и т.д.

Как видно из данного внушительного перечня заболеваний, решение проблемы с дыханием может относиться к компетенции самых разных узкопрофильных специалистов: отоларинголога, стоматолога, гастроэнтеролога, эндокринолога.

О чем может «рассказать» запах?

Как мы уже упоминали ранее, нездоровый запах изо рта может вполне красноречиво указывать на определенный характер заболевания. Например:

- кислый запах свидетельствует о проблемах с желудком: повышенной кислотности, рефлюксе или дисбактериозе;

- запах тухлого яйца – о язве желудка или нарушении желчного оттока;

- гнилостный – о заболеваниях пищевода и пониженной кислотности желудка;

- ацетоновый – о проблемах с уровнем сахара в крови (диабет) или обезвоживании;

- аммиачный – о заболевании почек, дисфункции печени и диффузном токсическом зобе;

- вареной капусты – проблемы с обменом веществ, болезни печени и почек.

Как правило, уже на этапе сбора анамнеза и в процессе клинического осмотра врач может сделать предположение об истинных причинах проблемы.

Диагностика и лечение

Для диагностики ЛОР-заболеваний отоларинголог применяет аппаратные и лабораторные исследования. К таковым относятся:

- риноскопия – для осмотра полости носа;

- рентгенография и компьютерная томография – чтобы оценить состояние пазух носа;

- исследование носового секрета – для определения возбудителя воспаления;

- анализы крови и мочи дополнят клиническую картину.

В процессе сбора анамнеза врача интересуют следующие вопросы:

- как давно ребенок жалуется на дискомфорт?

- в какое время суток появляется запах и как долго сохраняется?

- какие продукты употреблял ребенок?

- сколько воды он выпивает?

- исчезает ли запах после чистки зубов?

- какие хронические заболевания имеет?

- какие препараты принимает?

Лечение подразумевает под собой не устранение самого симптома, как такового, а терапию конкретного заболевания, которое спровоцировало его появление. Если в результате осмотра и диагностических мероприятий были выявлены патологии носа или носоглотки, то врач назначит адекватное медикаментозное лечение, которое может включать в себя:

- антибактериальную терапию (приём антибиотиков);

- сосудосуживающие и антигистаминные препараты;

- специальные врачебные манипуляции;

- физиопроцедуры: ингаляции, УФ и УВЧ-терапия;

При необходимости отоларинголог может направить маленького пациента к специалистам узкого профиля, если решение данной проблемы относится к их компетенции (стоматологу, гастроэнтерологу и т.д.).

Профилактические рекомендации

В заключение нашего обзора хотелось бы обратить внимание родителей на корректировку детского рациона. Наши рекомендации по питанию заключаются в следующем:

- Напомним о том, что «плохие» бактерии любят сладкую среду, поэтому имеет смысл ограничить употребление сладостей промышленного производства и сахара.

- В качестве десерта ребенку можно предложить натуральные конфеты из сухофруктов и орехов, а также свежие фрукты.

- Газированные напитки замените на чистую воду или травяной чай из ромашки и мяты.

- Для создания полезной микрофлоры в кишечнике ребенку следует употреблять больше «живых» кисломолочных продуктов: творог, кефир, йогурты.

Родителям необходимо понимать, что данная деликатная проблема требует квалифицированного подхода, так как со временем она может привести не только к проблемам на физиологическом уровне, но и стать причиной социальной изоляции ребенка.

Калининградцы могут записаться на прием к детскому отоларингологу, заполнив онлайн-формуляр на нашем сайте или позвонив по телефону: +7 (4012) 357-773 или +7 (4012) 973-100 .

Источник

Нормализация функции носового дыхания у детей грудного возраста. Новые подходы

Нарушение дыхания через нос может быть причиной ряда расстройств у детей первых месяцев жизни. У грудных детей нарушается акт сосания и глотания, малыш начинает беспокоиться, отказывается от еды, иногда медленнее прибавляет в весе.

Нарушение дыхания через нос может быть причиной ряда расстройств у детей первых месяцев жизни. У грудных детей нарушается акт сосания и глотания, малыш начинает беспокоиться, отказывается от еды, иногда медленнее прибавляет в весе. Отсутствие носового дыхания может даже привести к повышению внутричерепного давления и расстройству функции центральной нервной системы. При этом ребенок становится беспокойным. У некоторых детей отмечается нарушение сна. Выраженное и длительное затруднение носового дыхания приводит к гипоксии, что способствует замедлению развития. Дети с нарушенным носовым дыханием начинают дышать ртом, поступающий при этом в дыхательные пути холодный воздух легко приводит к простудным заболеваниям, такие дети чаще болеют.

Таким образом, за состоянием дыхания через нос нужно следить начиная с рождения ребенка. Необходимо ежедневно ухаживать за полостью носа младенца — аккуратно при помощи специальных ватных палочек или турундочек вращательными движениями удалять корочки и густую слизь, предварительно закапав 1–2 капли стерильного вазелинового или растительного масла или изотонические растворы, способствующие разжижению слизи и облегчающие ее удаление из носа, усиливающие резистентность слизистой оболочки носа к болезнетворным бактериям и вирусам, например, Отривин Бэби капли для орошения — стерильный изотонический раствор натрия хлорида 0,74%, уровень pН которого близок естественной секреторной жидкости слизистой носа. Отривин Бэби применяют интраназально по несколько капель из флакона-капельницы по 2–4 раза в каждый носовой ход ежедневно.

Если у ребенка в носу скопилось большое количество слизи, что бывает после обильного срыгивания, при насморке, можно воспользоваться специальным слизеотсосом или маленьким клизменным баллончиком и аккуратно отсосать содержимое полости носа. Удобным представляется использование Отривин Бэби аспиратора, специально сконструированного так, чтобы воздух не мог проникнуть внутрь носовых ходов и слизь не попадала обратно в нос. Сменные одноразовые насадки аспиратора позволят избежать повторного инфицирования. Кроме того, необходимо помнить о необходимости регулярного осмотра не только педиатром, но и детским оториноларингологом. Именно детским, поскольку верхние дыхательные пути детей, впрочем, как и детский организм в целом, имеют ряд анатомо-физиологических особенностей, и даже незначительное воспаление слизистой оболочки носа вызывает у детей грудного возраста отек и, как следствие, затруднение дыхания через нос.

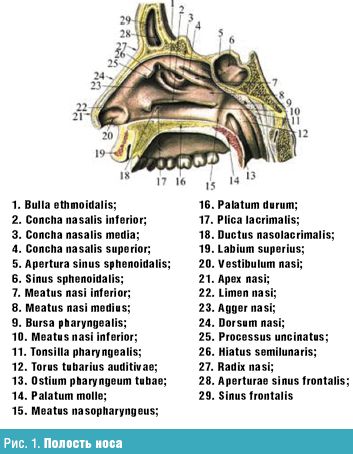

Полость носа (cavum nasii) (рис. 1) располагается между ротовой полостью и передней черепной ямкой, парными верхнечелюстными и парными решетчатыми костями. Носовая перегородка разделяет ее сагиттально на две половины, открывающиеся кпереди ноздрями и кзади, в носоглотку, хоанами. Обе половины полости носа окружены околоносовыми пазухами: верхнечелюстной, решетчатым лабиринтом, лобной и клиновидной, каждая из которых сообщается соустьем с полостью носа. Носовая полость имеет четыре стенки: нижнюю, верхнюю, медиальную и латеральную.

Нижняя стенка (дно носовой полости) образована двумя небными отростками верхней челюсти и на небольшом участке кзади — двумя горизонтальными пластинками небной кости (твердое небо), соединенными по средней линии швом. Врожденные нарушения этого шва приводят к различным дефектам (например, незаращение твердого неба). Впереди и посередине в дне носовой полости имеется носонебный канал (canalis incisivus), через который в полость рта проходят одноименные нерв и артерия, анастомозирующая в канале с большой небной артерией. У новорожденных дно полости носа соприкасается с зубными зачатками, которые располагаются в теле верхней челюсти.

Верхняя стенка (крыша) полости носа спереди образована носовыми костями, в средних отделах — решетчатой пластинкой (lamina cribrosa) и клетками решетчатой кости (наибольшая часть крыши), задние отделы образованы передней стенкой клиновидной пазухи. Через отверстия решетчатой пластинки проходят нити обонятельного нерва. Следует помнить, что у новорожденного lamina cribrosa представляет собой фиброзное образование, которое окостеневает лишь к трем годам.

Медиальная стенка, или носовая перегородка (septum nasi), состоит из одного переднего хрящевого и заднего костного отделов. Костный отдел образован перпендикулярной пластинкой (lamina perpendicularis) решетчатой кости и сошником (vomer), хрящевой — четырехугольным хрящом, верхний край которого образует переднюю часть спинки носа. В преддверии носа кпереди и книзу от переднего края четырехугольного хряща имеется видимая снаружи кожно-перепончатая подвижная часть перегородки носа (septum mobile). У новорожденного перпендикулярная пластинка решетчатой кости представлена перепончатым образованием, окостенение которого заканчивается лишь к шести годам. У новорожденного высота сошника меньше ширины хоаны, поэтому она представляется в виде поперечной щели, и лишь к 14 годам высота сошника становится больше ширины хоаны, и она принимает вид овала, вытянутого кверху.

В формировании латеральной (наружной) стенки полости носа принимают участие в передней и средней частях медиальная стенка и лобный отросток верхней челюсти, слезная и носовая кости, медиальная поверхность решетчатой кости, в задней части, образуя края хоаны, — перпендикулярный отросток небной кости и крылонебные отростки клиновидной кости. На наружной (латеральной) стенке располагаются три носовые раковины (conchae nasales): нижняя (concha inferior), средняя (concha media) и верхняя (concha superior). У новорожденного нижняя раковина спускается до дна носа, отмечается относительная узость всех носовых ходов.

На боковой стенке нижнего носового хода на расстоянии 1 см у детей и 1,5 см у взрослых от переднего конца раковины находится выводное отверстие носослезного канала. Это отверстие образуется после рождения; в случае задержки его открытия нарушается отток слезной жидкости, что приводит к кистозному расширению канала и сужению носовых ходов. Задние концы нижних раковин близко подходят к глоточным устьям слуховых (евстахиевых) труб на боковых стенках глотки, вследствие чего при гипертрофии раковин может нарушаться функция слуховых труб и развиваться их заболевание.

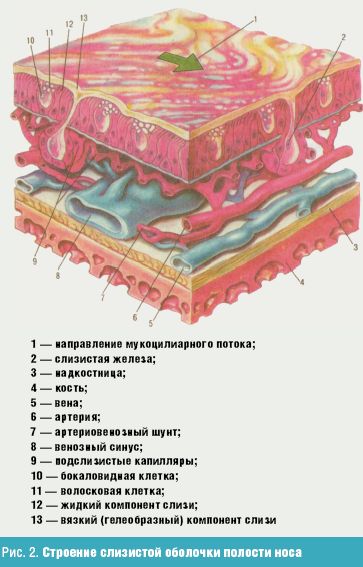

Слизистая оболочка полости носа (рис. 2) покрывает все ее стенки непрерывным слоем и продолжается в околоносовые пазухи, глотку и среднее ухо. Выделяют передний отдел полости носа — преддверие (vestibulum nasi) и собственно полость носа (cavum nasi), которая в свою очередь делится на дыхательную и обонятельную. Дыхательная область полости носа (regio respiratoria) занимает пространство от дна носа кверху до уровня нижнего края средней раковины. В этой области слизистая оболочка покрыта многорядным цилиндрическим мерцательным эпителием.

Под эпителием находится собственно ткань слизистой оболочки (tunica propria), состоящая из соединительнотканных коллагеновых и эластических волокон. Здесь имеется большое количество бокаловидных клеток, выделяющих слизь, и трубчато-альвеолярных разветвленных желез, продуцирующих серозный или серозно-слизистый секрет, который через выводные протоки выходит на поверхность слизистой оболочки. Несколько ниже этих клеток на базальной мембране расположены базальные клетки, которые являются основой регенерации эпителия после его физиологической и патологической десквамации.

Слизистая оболочка на всем протяжении плотно спаяна с надхрящницей или надкостницей, которая составляет с ней единое целое. В области преимущественно медиального и нижнего отделов нижней раковины, свободного края средней раковины и их задних концов слизистая оболочка утолщена вследствие наличия кавернозной ткани, состоящей из расширенных венозных сосудов, стенки которых богато снабжены гладкой мускулатурой и соединительнотканными волокнами.

Атмосферный воздух, проходя через нос, согревается и увлажняется. Кроме того, нос является своего рода фильтром, очищающим вдыхаемый воздух. В полость носа выделяется 0,5–1 л слизи в сутки, которая движется в задних двух третях носовой полости со скоростью 8–10 мм/мин, а в передней трети — 1–2 мм/мин. Каждые 10 мин проходит новый слой слизи, которая содержит бактерицидные вещества, секреторный IgА.

В периоде новорожденности, а также у грудного у ребенка частые срыгивания способствуют раздражению слизистой оболочки носа и носоглотки желудочным содержимым и воспалению — риниту, который проявляется длительным затруднением носового дыхания. Первые 3–5 месяцев жизни, являющихся периодом «физиологического гуморального иммунодефицита» человека, проходят «под прикрытием» пассивно переданных материнских антител против большинства респираторных вирусов. Исключение составляет только респираторно-синтициальная инфекция, по отношению к которой напряженность пассивного иммунитета недостаточна, особенно у недоношенных новорожденных [1].

У детей, страдающих ринитом, перед кормлением грудью необходимо отсосать слизь из каждой половины носа и за 5 мин до кормления закапать в обе половины носа сосудосуживающие капли для младенцев [2, 4], например, Називин 0,01%, для детей до 1 месяца — по 1 капле 2–3 раза в день в течение 3–5 дней, для детей от 1 месяца до 1 года — по 1–2 капле 2–3 раза в день в течение 3–5 дней; Отривин «Увлажняющая формула» (увлажняющий эффект оказывают сорбитол и метилгидроксипропилцеллюлоза, входящие в состав препарата) капли 0,05%, для детей с 1 мес до 6 лет — по 1–2 капли 2–3 раза в день в каждую половину носа [2], возможно использование до 10 дней.

У детей с отягощенным аллергическим анамнезом, страдающих ринитом, сопровождающимся заложенностью носа, зудом, чиханием, ринореей обосновано применение комбинированного препарата Виброцил, обладающего не только сосудосуживающим и антигистаминным, но и дополнительным увлажняющим эффектом. Препарат не нарушает работу реснитчатого эпителия, не вызывает ишемии слизистой оболочки носоглотки, имеет естественный уровень pH, что соответствует основным требованиям физиологичного лечения слизистой оболочки носа и позволяет длительно (до двух недель) использовать препарат. Виброцил капли назальные назначают детям в возрасте до 1 года по 1 капле в каждую половину носа 3–4 раза в день [2].

Во второй и третьей стадии заболевания применяют 2–3% растворы Протаргола или Колларгола (в зависимости от возраста), обладающие вяжущими и дезинфицирующими свойствами. В детском возрасте воспалительный процесс в слизистой оболочке полости носа чаше, чем у взрослых, распространяется на носоглотку (аденоидит), слуховую трубу (у детей она короткая и широкая), гортань, трахею, бронхи, легкие.

Воспалительные заболевания околоносовых пазух также не редкость у детей до года. В этом возрасте уже развиты клетки решетчатого (этмоидального) лабиринта, которые имеются даже у недоношенных детей. Гнойный этмоидит у грудного ребенка может возникнуть в результате инфекционных заболеваний матери, а также после ОРВИ. Этмоидит нередко приводит к остеомиелиту верхней челюсти, сепсису, флегмоне глазницы. Отек слизистой оболочки полости носа приводит к нарушению дренажа придаточных пазух носа и среднего уха, что создает благоприятные условия для активизации условно-патогенной флоры и способствует развитию бактериальных осложнений. В таких случаях целесообразно назначение препаратов, состоящих из нескольких компонентов, обладающих антибактериальным и противовоспалительным эффектом [2].

Редкая патология периода новорожденности, приводящая в том числе и к нарушению носового дыхания, — мозговая грыжа, выходящая из полости черепа в полость носа и носоглотку. Известны случаи, когда мозговую грыжу принимали за аденоиды или полипы носа и при попытке их удаления больной погибал [2]. Аденоидные вегетации (увеличенная в размерах носоглоточная миндалина) нарушают нормальное носовое дыхание, а также, являясь рецепторным полем, могут вызывать аллергизацию организма. Кроме того, аденоиды способствуют формированию неправильного прикуса.

Атрезия хоан также приводит к нарушению, а иногда и к полной невозможности носового дыхания. В случае двустороннего полного заращения хоан диагноз устанавливается в первый день жизни ребенка — младенец находится в тяжелом состоянии, совершенно не дышит носом, не может питаться, так как во время кормления наступает асфиксия. Это состояние требует срочного хирургического вмешательства. Односторонняя атрезия протекает более стерто: ребенка беспокоит затруднение носового дыхания через одну или обе половины носа, утомляемость при кормлении, появление отделяемого из носа, храп. Иногда таким детям диагноз устанавливается лишь при поступлении в школу. Для диагностики используется зондирование, контрастная рентгенография, в обязательном порядке такому пациенту должно быть проведено эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки.

Таким образом, казалось бы банальное затруднение носового дыхания у детей грудного возраста должно быть предметом повышенного внимания родителей и патронирующих врачей, а также поводом обращения к оториноларингологам и аллергологам.

Литература

О. В. Зайцева, кандидат медицинских наук

Источник