Электролитическая диссоциация

Электролитической диссоциацией называют процесс, в ходе которого молекулы растворенного вещества распадаются на ионы в результате взаимодействия с растворителем (воды). Диссоциация является обратимым процессом.

Диссоциация обуславливает ионную проводимость растворов электролитов. Чем больше молекул вещества распадается на ионы, тем лучше оно проводит электрический ток и является более сильным электролитом.

В общем виде процесс электролитической диссоциации можно представить так:

KA ⇄ K + (катион) + A — (анион)

Замечу, что сила кислоты определяется способностью отщеплять протон. Чем легче кислота его отщепляет, тем она сильнее.

У HF крайне затруднен процесс диссоциации из-за образования водородных связей между F (самым электроотрицательным элементом) одной молекулы и H другой молекулы.

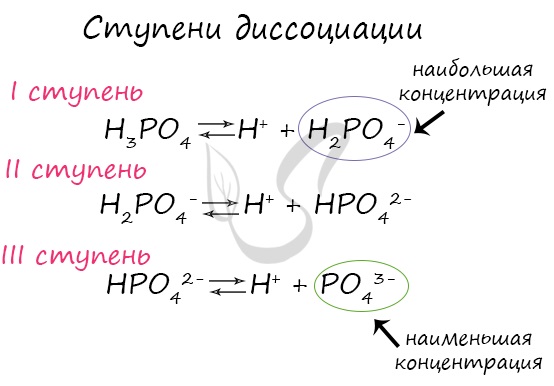

Ступени диссоциации

Некоторые вещества диссоциируют на ионы не в одну стадию (как NaCl), а ступенчато. Это характерно для многоосновных кислот: H2SO4, H3PO4.

Посмотрите на ступенчатую диссоциацию ортофосфорной кислоты:

Важно заметить, что концентрация ионов на разных ступенях разная. На первых ступенях ионов всегда много, а до последних доходят не все молекулы. Поэтому в растворе ортофосфорной кислоты концентрация дигидрофосфат-анионов будет больше, чем фосфат-анионов.

Для серной кислоты диссоциация будет выглядеть так:

Для средних солей диссоциация чаще всего происходит в одну ступень:

Из одной молекулы ортофосфата натрия образовалось 4 иона.

Из одной молекулы сульфата калия образовалось 3 иона.

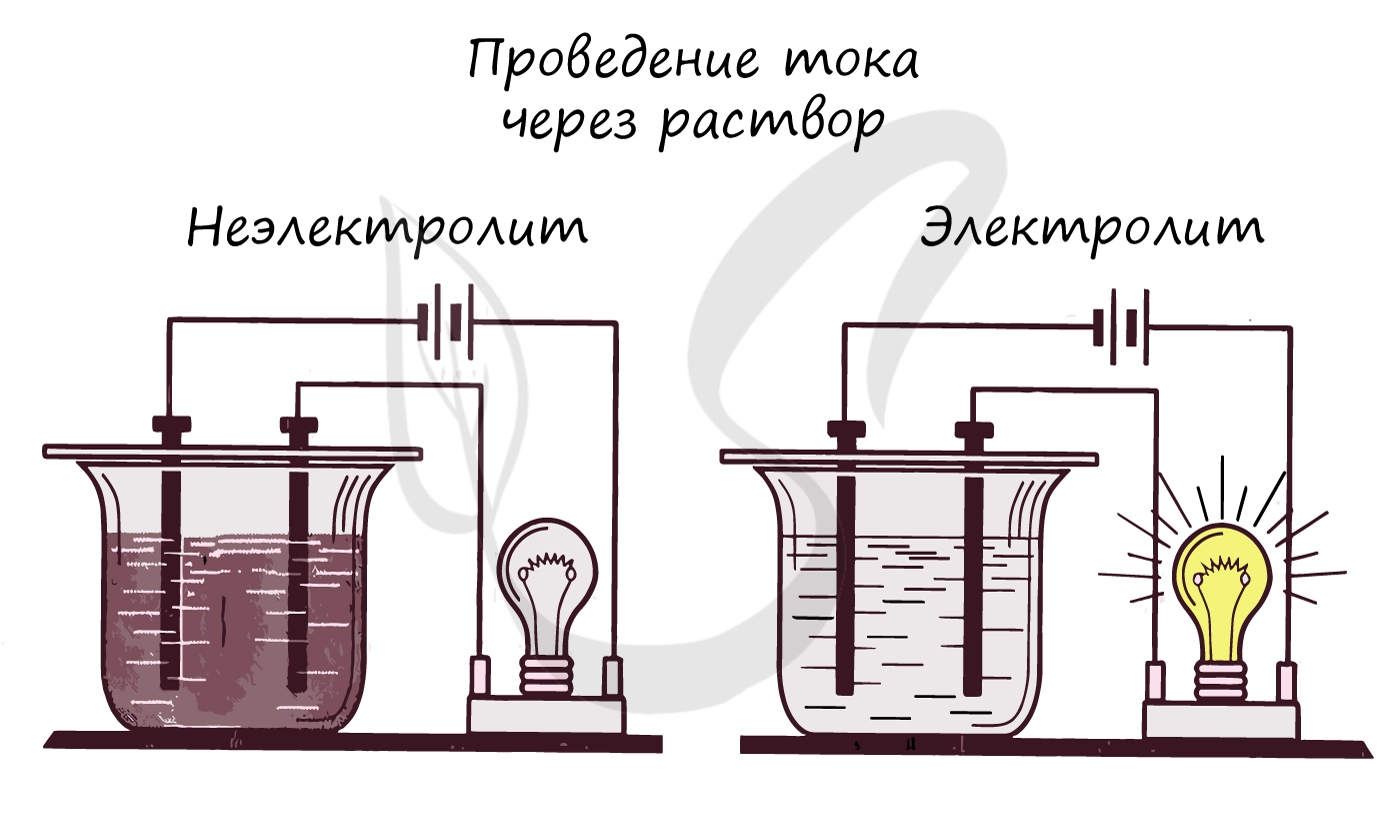

Электролиты и неэлектролиты

Химические вещества отличаются друг от друга по способности проводить электрический ток. Исходя из этой способности, вещества делятся на электролиты и неэлектролиты.

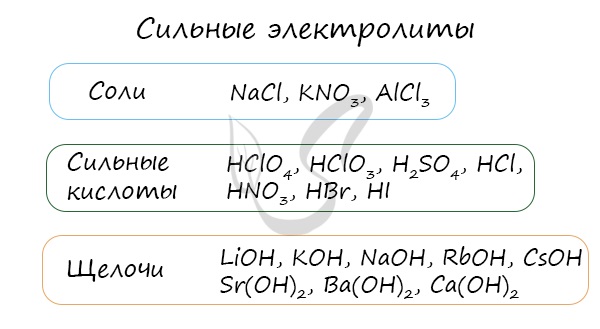

Электролиты — жидкие или твердые вещества, в которых присутствуют ионы, способные перемещаться и проводить электрический ток. Связи в их молекулах обычно ионные или ковалентные сильнополярные.

К ним относятся соли, сильные кислоты и щелочи (растворимые основания).

Степень диссоциации сильных электролитов составляет от 0,3 до 1, что означает 30-100% распад молекул, попавших в раствор, на ионы.

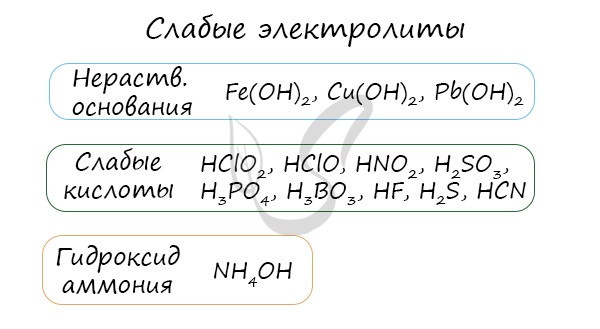

Неэлектролиты — вещества недиссоциирующие в растворах на ионы. В молекулах эти веществ связи ковалентные неполярные или слабополярные.

К неэлектролитам относятся многие органические вещества, слабые кислоты, нерастворимые в воде основания и гидроксид аммония.

Степень их диссоциации до 0 до 0.3, то есть в растворе неэлектролита на ионы распадается до 30% молекул. Они плохо или вообще не проводят электрический ток.

Молекулярное, полное и сокращенное ионные уравнения

Молекулярное уравнение представляет собой запись реакции с использованием молекул. Это те уравнения, к которым мы привыкли и которыми наиболее часто пользуемся. Примеры молекулярных уравнений:

Полные ионные уравнения записываются путем разложения молекул на ионы. Запомните, что нельзя раскладывать на ионы:

- Слабые электролиты (в их числе вода)

- Осадки

- Газы

Сокращенное ионное уравнение записывается путем сокращения одинаковых ионов из левой и правой части. Просто, как в математике — остается только то, что сократить нельзя.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Блиц-опрос по теме Электролитическая диссоциация

Источник

1.4.5. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.

Как известно из курса физики, электрическим током называют упорядоченное движение заряженных частиц. В случае металлов, электропроводность обеспечивается подвижными электронами в кристалле, слабо связанными c ядрами атомов, что позволяет им направленно двигаться под действием разности потенциалов.

Кроме металлов, существуют также вещества растворы или расплавы которых проводят электрический ток. Такие вещества называют электролитами.

Электролиты — вещества, расплавы или водные растворы которых проводят электрический ток.

Но за счет чего обеспечивается электрическая проводимость расплавов и растворов электролитов?

Рассмотрим такое соединение как хлорида натрия. Это вещество характеризуется ионным строением. В узлах его структурной решетки находятся попеременно в шахматном порядке катионы натрия и анионы хлора:

Как можно видеть, заряженные частицы, которые могли бы быть обеспечивать электрическую проводимость присутствуют, но статичны, т.е. неподвижны в узлах решетки. Поэтому, чтобы электрический ток смог протекать через хлорид натрия, нужно еще и обеспечить «подвижность» ионов, из которых он состоит.

Как известно, для одного и того же вещества наиболее подвижны составляющие его частицы в том случае, когда он находится в жидком, а не в твердом агрегатном состоянии. Поэтому для того, чтобы хлорид натрия смог проводить электрический ток, его необходимо расплавить, т.е. превратить в жидкость. В результате сообщения энергии кристаллу хлорида натрия в виде большого количества теплоты частично разрушаются ионные связи Na + Cl − , т.е. происходит диссоциация на свободные подвижные ионы:

Na + Cl − ↔ Na + + Cl −

Однако, добиться диссоциации хлорида натрия можно не только его плавлением, но также и его растворением в воде. Но каким образом, это становится возможным? Ведь для того чтобы произошло разрушение кристаллической решетки требуется сообщить ей энергию, что и происходило при расплавлении. Откуда же берется энергия на разрушение решетки в случае растворения?

При помещении кристалла NaCl в воду его поверхность подвергается «облепливанию» молекулами воды или гидратации, в результате которой, ионам в структурной решетке сообщается энергия, достаточная для выделения из структурной решетки и «отправления в свободное плавание» в «оболочке» из молекул воды:

или более упрощенно:

NaCl ↔ Na + + Cl − (участвующие в гидратации кристалла NaCl и ионов молекулы воды не записываются)

Если энергия, выделяющаяся при гидратации кристалла, меньше энергии кристаллической решетки, то его растворение и диссоциация становятся невозможными. Например, поверхность кристалла сульфата бария, помещенного в водную среду, также покрывается молекулами воды, но выделяющаяся в результате этого энергия недостаточна отрыва ионов Ba 2+ и SO4 2- из кристаллической решетки и, как следствие, становится невозможно его растворение (на самом деле возможно, но в крайне малой степени, т.к. абсолютно нерастворимых веществ не бывает).

Аналогичным образом диссоциация осуществляется также гидроксидами металлов. Например:

Помимо веществ ионного строения, электролитически диссоциировать способны также и некоторые вещества молекулярного строения с ковалентным полярным типом связи, а именно кислоты. Как и в случае ионных соединений, причина образования ионов из электронейтральных молекул кроется в их гидратации. Существование гидратированных ионов энергетически более выгодно, чем существование гидратированных молекул. Например, диссоциация молекулы соляной кислоты выглядит примерно следующим образом:

Гидратация катионов водорода настолько сильна, что можно говорить не просто о катионе водорода, окружённом молекулами воды (как это было с катионами натрия), а о полноценной частице – ионе гидроксония H3O + , содержащей три полноценные ковалентные связи H-О, одна из которых образована по донорно-акцепторному механизму. Таким образом, уравнение диссоциации соляной кислоты правильнее записывать так:

Тем не менее, даже в этом случае, чаще всего, уравнение диссоциации соляной кислоты, впрочем, как и любой другой, записывают, игнорируя явное участие в диссоциации кислот молекул воды.

Диссоциация многоосновных кислот протекает ступенчато, например:

Таким образом, как мы уже выяснили, к электролитам относят: соли, кислоты и основания.

Для описания способности электролитов к электролитической диссоциации используют величину, которая называется степенью диссоциации (α).

Степень диссоциации – отношение числа продиссоциировавших частиц, к общему числу растворенных частиц.

Источник

Вода. Растворы. Теория электролитической диссоциации.

Урок химии 8 класс

Тема: Вода. Растворы. Теория электрической диссоциации.

И.А.Каблуков и В.А.Кистяковский – русские ученые физикохимики.

Тип урока: устный журнал

1.Познакомить детей с личностями И.А.Каблукова и В.А.Кистяковского.

2.Повторить теорию электрической диссоциации; особое положение этой теории.

3.Привить любовь к отчизне, вызвать интерес к изучению известных личностей.

Оборудование: 1. Портреты ученых

1.Рунов Н.Н. Кроссворды для школьников . Химия. Ярославль.-1998г. 2.Девяткин В.В.Химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке. – Ярославль , 2000г.

I .Организационный момент .

II .Вступительное слово.

III .Основная часть

1стр. «Простая жидкость или сложное вещество»

2 стр. «Растворение. Растворы.»

3 стр. «Теория электролитической диссоциации»

4 стр. «Великие химики – Светочи России»

5 стр. «Занимательная»

(1857 — 1942) (1865 – 1952)

I .Организационный момент.

II .Вступительное слово.

Писатель Антуан де Сент- Экзюпери писал: «У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, только наслаждаются, не ведая, что ты такое! Ты самое большое богатство на свете…»

О чем писал Экзюпери?( о воде)

Сегодня мы с вами окунемся в прошлое, т.е. уже пройденное нами; пролистаем страницы нашего журнала; ведь урок у нас сегодня будет проходить в необычной форме. Перелистывая страницы нашего «журнала», мы должны с вами повторить свойства воды, растворы, растворимость веществ в воде и познакомится с двумя академиками , а в заключении мы с вами поиграем .

Итак, мы начинаем .

III . Основная часть

Первая страница нашего «журнала» называется «Простая жидкость или сложное вещество» .

Еще со времен древнегреческих философов вода воспринималась как простое тело. Хотя некоторые представления о воде претерпевали определенную трансформацию, она считалась единым и неделимым веществом вплоть до конца 18 века.

Давайте вспомним физическое свойство воды. (Чистая вода- бесцветная жидкость, без вкуса, без запаха, кипит при 100 градусов в Цельсии (при давлении 101,3 кПа ), замерзает при 0 градусов в Цельсии, ее максимальная плотность равна 1 г/см3. Вода обладает большой теплоемкостью, поэтому она медленно нагревается и медленно остывает ).

Какими химическими свойствами обладает?

1.Реагирует с активными металлами. Образуют растворимые гидроксиды (щелочи) и водород:

2 Li + 2 HOH 2 LiOH + H 2

2. Вода реагирует с менее активными металлами при нагревании .Продукты реакции – оксиды металлов и водород:

3.Вода реагирует с некоторыми металлами

4. Вода реагирует с оксидами активных металлов ,при этом получаются растворимые гидроксиды :

5.Реагирует почти со всеми оксидами неметаллов с образованием числа

6.Под действием постоянного электрического тока или при высокой температуре (200градусов в Цельсии) вода разлагается:

Молодцы! Вспомнив свойства и строение воды, мы можем перейти ко второй страничке нашего журнала, ведь вода основной компонент растворов.

Вторая страница «Растворение. Растворы. Растворимость веществ в воде»

Растворы играют очень важную роль в природе, науке и технике.Вода столь широко распространенна в природе, всегда содержит растворенные вещества. В пресной воде рек и озер их мало, в то время как в морской воде содержится около 3,5% растворимых солей. В первичном океане (во время появления жизни на земле) массовая доля солей была низкая, около 1%. Именно в этом растворе впервые развились живые организмы. И из этого раствора они получили ионы и молекулы необходимые для роста и жизни. С течением времени живые организмы развивались и изменялись, что позволило им покинуть водную среду и перейти на сушу и затем подняться в воздух. Они приобрели эту способность, сохранить в своих организмах водный раствор в виде жидкостей, содержащих необходимый запас ионов и молекул.

В каждом живом организме бесконечно течет по сосудам, артериям, венам и капиллярам волшебный раствор, составляющий основу крови. Сложные физико-химические процессы, происходящие в организмах человека и животных, также протекают в растворах.

Изучение свойств растворов занимает важное место в современной науке.

Так что же такое раствор? (Раствор — это однородная система, состоящая из частиц растворенного вещества, растворителя и продуктов их взаимодействия) .

От какого фактора зависит растворимость веществ ?(от температуры)

На какие три группы делятся растворы?( насыщенные, ненасыщенные, перенасыщенные) .

Кто из ученых первым смог выяснить природу растворов электролитов и сформулировал основные положения теории электрической диссоциации?

( Сванте Август Аррениус, 1859-1927)

Сообщения учащихся о биографии Аррениуса.

Третья страница «Теория электрической диссоциации»

Вспомнив известного индийского физико-химика, давайте вспомним основные положения теории.

1.При растворении в воде электролиты диссоциируют (распадаются) на положительные и отрицательные ионы.

2.Причиной диссоциации электролита в водных растворах являются его гидратации, то есть взаимодействие электролита с молекулами воды и разрыв химической связи в нем.

3.Электрическая диссоциация – процесс обратимый для слабых электролитов.

4. Не все электролиты в одинаковой мере диссоциируют на ионы.

5. Химические свойства растворов электролитов определяются свойствами тех ионов, которые они образуют при диссоциации.

А сейчас страничка журнала предлагает вам выполнить задание: составьте полное и сокращенное ионное уравнение:

Четвертая страница «Великие химики — Светочи России»

Многие ученые полагали, что поскольку вода является лишь механической средой, то, очевидно, движение больших ионов должно как бы притормаживаться, но эксперименты показывали обратное. В чем здесь дело?

Первые шаги к раскрытию этой тайны были сделаны русскими учеными И.А.Каблуковым и В.А.Кистяковским.

Давайте подробнее познакомимся с этими выдающимися личностями, которые не только отдали много сил организации химической науки в нашей стране, но и создали новые направления, воспитав много учеников. Они организовывали целые коллективы специалистов- химиков, которые продолжают успешно работать в наши дни.

Иван Алексеевич Каблуков(1857-1942г.г.)

Сообщение учащихся о биографии ученого (работа в группе), детство, юность, научная деятельность).

-работа с учебником стр.203-204

-ответить на вопросы:

1.Что интересного вы узнали об этом ученом?

2.Над какими вопросами он работал?

В 1889-1890 г.г. И.А.Каблуков и другой ученый В.А. Кистяковский одновременно участвовал и в раскрытии механизма растворения веществ.

Владимир Александрович Кистяковский (1865-1952)

Сообщение учащихся о биографии ученого .

Академик В.А.Кистяковский широко известен работами, посвященными учению о растворах, химической термодинамике, кинетике, электрохимии, развитию методов защиты металлов от коррозии. Он один из первых выдвинул идеи объединения химической теории растворов Д.И.Менделеева и физической теории электролитической диссоциации С.Аррениуса .Независимо от И.А.Каблукова вел в науку представление о сольватации ионов.

Пятая страница «Занимательная».

1.Изменение скорости реакции при добавлении к реагирующим веществам некоторых других веществ(катализ)

2.Проводник электрического тока(электролит)

3.Наука о веществах и их превращении(химия)

4.Вещество, участник реакции(реагент)

5. Газ , поддерживающий горение(кислород)

1.Окислительно-восстановительный процесс под действием постоянного электрического тока(электролиз)

2. В конце 19 века молодые учёные Каблуков и Кистяковский пришли к выводу, что, очевидно, ионы движутся не одни, а увлекают с собой некоторое количество воды, и чем меньше радиус иона, тем больше количество воды ион может удержать вокруг себя, следовательно, он становится очень большим по диаметру. Как называется явление, которое они описали?(гидротация)

Источник