- Качество питьевой воды как глобальная экологическая проблема

- Библиографическое описание:

- Глобальное влияние воды на земной климат

- Покажи мне 2050 год: как будет выглядеть мир климатического кризиса и куда придется переезжать из Москвы-пустыни и подводного Петербурга

- Климатический кризис затронет все континенты: волны жары, засуха, тайфуны и ураганы вызывают массовые разрушения по всему миру. 90% подобных катастроф связаны именно с климатом, и каждый год они обходятся мировой экономике в 520 млрд долларов.

- Например, при самом оптимистичном сценарии в Москве средняя температура к 2100 году составит −5,1 °C (в январе) и +20,1 °C (в июле). А при худшем — +0,9 °C и +24,6 °C соответственно.

- В чем проблема с потеплением

- Упавшие деревья, разлагающиеся в лесу, — источник метана. Тропические леса Бразилии начали не поглощать, а выделять углекислый газ из-за изменений климата!

- Василий Яблоков, руководитель климатического направления российского «Гринписа»:

- Наше будущее: климатический кризис

- Что изменится

- 1. Вода

- Целые районы Нью-Йорка, Шанхая, Абу-Даби, Осаки, Рио-де-Жанейро и многих других городов могут оказаться под водой в течение нашей жизни.

- 2. Почва и продовольственная безопасность

- 3. Воздух

- 4. Засуха

- Марракеш и Волгоград уже сейчас находятся на грани превращения в пустыни. Чрезвычайно жаркие зоны, подобные Сахаре, сейчас занимают менее 1% земной поверхности. Но к 2070 году они могут охватить уже 19%.

- 5. Лес

- 6. Экстремальные природные явления

- 7. Болезни

- 8. Климатическая миграция

- Если раньше мы мигрировали куда-то за лучшим образованием и карьерой, за интересной жизнью или к своим любимым, то к середине XXI века люди будут переезжать, чтобы выжить.

- Куда мигрировать не стоит

- Ситуация с Тихоокеанским регионом — пример климатической несправедливости. Регион с самым низким уровнем выбросов углерода в мире, на долю которого приходится всего 0,23% глобальных выбросов, пострадал от некоторых из самых ранних и серьезных последствий повышения глобальных температур.

- Как вычислить потенциально приемлемые места для жизни на Земле будущего

- Топ-3 мест для жизни в эпоху климатического коллапса

- Россия

- Конечно, некоторые города и регионы не очень вписываются в концепцию умеренно безопасного будущего:

- Можно предположить, что медленнее других загибаться будут:

- Скандинавия (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия)

- Канада (но не вся)

- Есть ли надежда, что всего этого не будет?

- Климатический кризис — это не просто «климатические изменения». Это процесс не обратить полностью. Но мы можем замедлить его.

Качество питьевой воды как глобальная экологическая проблема

Дата публикации: 12.12.2020 2020-12-12

Статья просмотрена: 457 раз

Библиографическое описание:

Мареев, И. А. Качество питьевой воды как глобальная экологическая проблема / И. А. Мареев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 50 (340). — С. 402-403. — URL: https://moluch.ru/archive/340/76555/ (дата обращения: 22.10.2021).

В статье рассматриваются основные проблемы качества питьевой воды, которые пагубно влияют на здоровье человека, показаны факторы, влияющие на качество воды.

Ключевые слова: питьевая вода, пресная вода, здоровье, экологическая проблема, окружающая среда.

Качество питьевой воды — глобальная экологическая проблема современного человечества. Вода является одним из ключевых факторов здоровья человека. Практически все ее источники подвергаются антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности. Проблема качества питьевой воды актуальна как в глобальном масштабе, так и в рамках отдельно взятого региона или населенного пункта.

В настоящее время питьевая вода — это проблема социальная, политическая, медицинская, географическая, экологическая, а также инженерная и экономическая.

Питьевая вода — вода, отвечающая по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания) установленным нормативным требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека либо для производства пищевой продукции. Речь идет о требованиях к совокупности свойств и состава воды, при которых она не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье человека как при употреблении внутрь, так и при использовании в гигиенических целях, а также при производстве пищевой продукции [4].

Качественная питьевая вода — это вода, не содержащая примесей, вредных для здоровья человека. Она должна быть без запаха и цвета, и безопасна при длительном ее употреблении. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями население должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, так же питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по составу и иметь благоприятные органолептические и гидрохимические показатели [3].

При определении чистоты воды оперируют такими физическими свойствами как мутность, цвет, запах и вкус. Для чистой воды характерными являются следующие показатели: мутность — 2,5 ЕМФ (единиц мутности по формазину), отсутствие запаха (в лабораторных условиях показателем является интенсивность запаха), вкус не более 1 (по пятибальной системе, определяется лабораторным путем), цветность — не более 20 градусов Pt-Co шкалы.

К химическим свойствам воды относят: водородный показатель, общая минерализация, жесткость, кислотность, щелочность, окисляемость перманганатная и некоторые другие.

Для чистой воды водородный показатель: 6 ед. pH, общая минерализация — 1000 мг/л, окисляемость перманганатная — не более 5 г кислорода на литр. Кроме того, при определении чистоты воды используют бактериологические показатели, наличие неорганических и органических примесей, радиологические показатели и некоторые другие.

Известно, что вода выводит вредные вещества из организма, являясь важнейшим элементом физико-химических процессов, происходящих в организме. Обмен веществ невозможен без участия воды, и от ее чистоты будет зависеть в конечном итоге наше самочувствие.

Несмотря на то, что большинство проб питьевой воды удовлетворяет требованиям Сан ПиН, проблему качества воды нельзя считать решённой. В случае несоответствия воды стандартам, производится ее очистка и обеззараживание. Очистка воды подразумевает под собой освобождение воды от взвешенных частиц, мутности, от несвойственных ей цвета, запаха и привкусов, от избыточного содержания солей и газов. Очистка и обеззараживание воды производится различными средствами.

Некачественная питьевая вода способна вызвать: полиомиелит, тиф, дизентерию и холеру. На загрязнённую воду приходится более 30 % заболеваний во всём мире по данным ООН. В мире из-за низкого качества воды умирает около пяти миллионов человек в год по данным ВОЗ [1].

Основными источниками загрязнения питьевой воды являются:

1) Смыв с сельскохозяйственных полей удобрений, пестицидов и навозной жижи.

2) Незаконные сбросы с промышленных и химических предприятий.

3) Стоки с населённых пунктов.

4) Выброс бытового мусора населением.

5) Промышленные стоки.

6) Разработка руд и нефтяных месторождений.

Счётная палата РФ считает, что до 88 % вод, которые подлежат очистке, сбрасываются в реки неочищенными, как того требуется.

Основными загрязняющими веществами являются: нефтепродукты, фенолы, соединения тяжелых металлов, ртуть, азот нитритный и аммонийный.

Решением проблемы загрязнения питьевой воды является комплексная борьба, которая заключается:

1) В повышении общей культуры водопользования и бережного отношения к окружающей среде у населения.

2) В очистке пресных вод от бытового мусора.

3) В установке фильтров в городские стоки.

4) В сокращении выбросов от промышленных и химических предприятий.

5) В обеззараживании воды с помощью химических реагентов.

6) В откачке воды, которую нельзя очистить и её хранении в специальных резервуарах.

7) В улучшении системы экологического мониторинга пресных вод.

8) В повышении контроля за промышленными и химическими предприятиями.

9) В увеличении штрафов за загрязнение окружающей среды.

Возможно, в будущем, за счёт внедрения новых технологий по очистке отходов промышленного производства и жизнедеятельности, а также более рационального использования природных ресурсов, большинство проблем связанных с загрязнением питьевой воды будут решены.

- Алексеев, Л. С. Контроль качества воды — М.: ИНФРА-М, 2018. — 756 с.

- Экологический энциклопедический словарь. — М.: Ноосфера, 2002. — 930 с.

- Санитарные правила и нормы (СанПиН)2.1.4.1074–01.Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М.: Минздрав, 2002;

- Сиренко, Л. А. Биологически активные вещества водорослей и качество воды — М.: Книга по Требованию, 2012. — 256 с.

- Сергеев Е. М., Кофф Г. Л. Рациональное использование и охрана окружающей среды городов. — М.: Академия наук СССР, Институт Литосферы, изд. Наука, 1989. — 88 с.

Источник

Глобальное влияние воды на земной климат

Одним из наиболее значимых океанских течений, который принято рассматривать в качестве примера, говоря о влиянии течений на климат на Земле, является Гольфстрим — теплое течение, начинающее свой путь от побережья Флориды в Северной Америке, и завершающее движение возле побережья Новой Земли и Шпицбергена. Именно Гольфстрим формирует погоду в таких регионах нашей планеты, как Северная Норвегия, за Полярным кругом и даже на южном побережье Крыма. Однако, океанские течения способны нести и вред человечеству. Речь идет о таком природном явлении, как Эль-Ниньо, которое в последние несколько лет активно обсуждается в ученой среде и в средствах массовой информации. И хотя природа этого феномена до сих пор не изучена, точно установлено, что это теплое течение в восточной части Тихого океана очень непредсказуемо, и вызывает резкий подъем температуры, что приводит к различным природным катастрофам: наводнения, цунами, ураганы и т. д.

В последний раз феномен Эль-Ниньо проявлял себя в 1997 году, когда на поверхности воды на востоке Тихого океана было зафиксировано резкое увеличение температуры на 5-7 градусов Цельсия. Тогда пострадал фактический весь Тихоокеанский регион, по большей части территории которого прокатились пожары, засухи, наводнения и ураганы. Наибольшие неприятности Эль-Ниньо принес североамериканскому штату Калифорния, Чили и северным регионам Перу — засуха, а также Новой Гвинеи, Индонезии и северной части Бразилии — наводнения. Как мы уже говорили, причину, по которой вода в глубинах океана вдруг резко нагревается, ученые установить не могут. Сегодня, в качестве основной, принята теория, которую выдвинул один из российских геофизиков, долгое время занимающийся проблемами влияния воды на формирование климата на Земле. Согласно этой теории, Мировой океан и атмосфера планеты представляют собой единую инертную систему, передача тепловой энергии в которой происходит неравномерно. И если учитывать тот факт, что в трехметровом слое воды в океане сохраняется такое же количество энергии, которая находится во всей атмосфере планеты, то в определенный момент, холодная вода из нижних пределов Мирового океана, подымаясь, провоцирует резкий выброс тепловой энергии, как бы выдавливая ее на поверхность воды. И хотя Эль-Ниньо несет с собой разрушения , на примере этого феномена ясно видно, какое огромное влияние имеет Мировой океан в частности, и вода на Земле в общем, на формирования климата на нашей планете, а также на различные природные процессы, происходящие на ее поверхности. Вода прошедшая через различные насосы, например автоматические насосные станции водоснабжения, которую употребляет человек обязательно должна быть чистой, если требуется — прошедшей через специальные фильтры. Лишь тогда человек будет жить в гармонии с природой и реже болеть.

Источник

Покажи мне 2050 год: как будет выглядеть мир климатического кризиса и куда придется переезжать из Москвы-пустыни и подводного Петербурга

Все начали понимать, что ждет нашу планету в ближайшие десятилетия: жара, холод, наводнения, пожары и разрушения. Мы не теряем слабоумия и отваги — и выбираем места для климатической миграции! Горизонт планирования — 2050 год: именно к этой дате подбивают свои прогнозы ученые. Рассказываем, как, возможно, будут выглядеть разные города и страны через 30 лет и куда можно переезжать уже сейчас, чтобы стать первыми стратегическими климатическими мигрантами.

Испытания этого лета — невыносимая жара в Центральной России или наводнения в Сочи и Крыму — звенья одной цепи. Подобные аномалии случаются не только в России.

На западе Канады температуры побили рекорды на несколько градусов. Например, новый канадский рекорд — +49,6 °C в деревне Литтон. Позже эта деревня и вовсе была уничтожена лесным пожаром. В Германии, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии произошли сильные наводнения, в которых погибло множество людей.

Климатический кризис затронет все континенты: волны жары, засуха, тайфуны и ураганы вызывают массовые разрушения по всему миру. 90% подобных катастроф связаны именно с климатом, и каждый год они обходятся мировой экономике в 520 млрд долларов.

Например, ураган «Катрина» в 2005 году нанес ущерб на 215 млрд долларов, а «Харви» в 2017-м — на 125 млрд. Развитые страны поставили коллективную цель — до 2025 года выделять ежегодно 100 млрд долларов на сокращение выбросов и повышение устойчивости к последствиям изменения климата в развивающихся странах. После будет поставлена новая и более высокая цель.

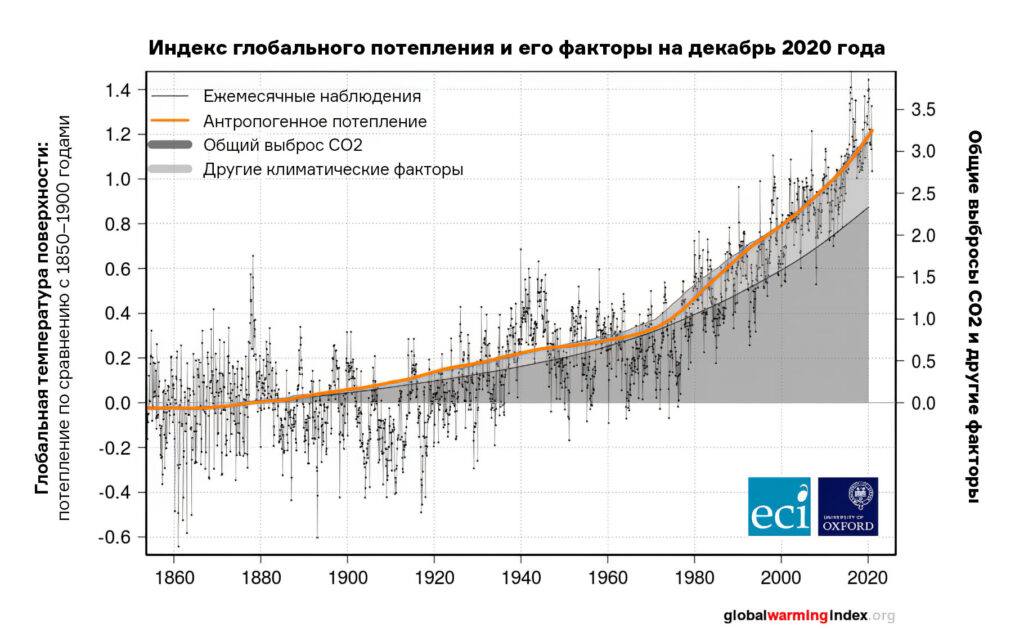

Последнее десятилетие было самым теплым за 125 тысяч лет. Средняя глобальная температура с 2015 по 2019 годы повысилась на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальным периодом и на 0,2 °C — по сравнению с предыдущими пятью годами.

На сайте BBC можно посмотреть, насколько потеплеет в конкретном городе на планете к 2100 году при разных климатических сценариях.

Например, при самом оптимистичном сценарии в Москве средняя температура к 2100 году составит −5,1 °C (в январе) и +20,1 °C (в июле). А при худшем — +0,9 °C и +24,6 °C соответственно.

В чем проблема с потеплением

Естественный парниковый эффект — это нормально, он характерен для жизненного цикла Земли, которая медленно, но нагревается. Настоящее воздействие естественных источников потепления климата (солнце и вулканы) ученые оценивают как близкое к нулю. А вот вмешательство человека (антропогенное), наоборот, влияет на 100%. К самым известным парниковым газам относятся:

Наша планета нагревается быстрее, чем раньше, из-за повышенной концентрации парниковых газов, вызванной деятельностью человека. Мы производим рекордно высокое количество выбросов — и ускоряем естественный процесс в разы. Это подтверждают данные нового доклада Межправительственной группы экспертов по климату при ООН (МГЭИК). Краткое резюме можно прочитать здесь.

Это и привело человечество к климатическому кризису.

Выбросы CO₂ — главная причина антропогенного изменения климата. На 5 основных парниковых газов: углекислый газ (CO₂), метан (CH₄), оксид азота (N₂O), ХФУ-12 и ХФУ-11 — приходится около 96% всех выбросов с 1750 года. Оставшиеся 4% — на 15 других газов.

Когда мы выбрасываем в атмосферу слишком много парниковых газов, мы перекрываем способность лесов и океанов поглощать их, превращая наших величайших естественных союзников в борьбе с потеплением во врагов. Например, увеличение концентрации CO₂ в океане привело к повышению его кислотности. От этого страдают и массово умирают многие живые организмы и экосистемы и, соответственно, люди. А деревья из-за накопления большего количества углекислого газа активнее растут — но при этом сама древесина истощается и растения быстрее погибают.

Упавшие деревья, разлагающиеся в лесу, — источник метана. Тропические леса Бразилии начали не поглощать, а выделять углекислый газ из-за изменений климата!

Без вмешательства человека аномальная жара случалась бы раз в 1000 лет, но теперь прежде непривычные явления будут происходить постоянно — примерно в 150 раз чаще, чем раньше. При условии глобального потепления на 2 °C — каждые 5–10 лет. Сейчас мы достигли показателя в 1,2 °C. По последним данным, уровень 1,5 °C человечество пройдет в начале 2030-х годов. Это и есть час икс, к которому стоит готовиться тем, кто планирует дожить до середины века.

Василий Яблоков, руководитель климатического направления российского «Гринписа»:

«Наше будущее зависит от усилий, которые будут предприняты в ближайшие 30 лет и дальше. Перед человечеством стоит сложная задача — перейти к углеродной нейтральности к 2050 году. Если это удастся сделать, то у нас есть шанс продолжить жить на этой планете. Конечно, какие-то выбросы будут, но не больше, чем поглощающая способность экосистем. При отсутствии изменений после 2050 года мир не рухнет, но вероятность стабильности климата будет крайне низкая. Увеличится количество экстремальных погодных явлений, несущих ущерб здоровью и экономике».

Наше будущее: климатический кризис

Всё это будет максимально разрушительно для человечества: вымирание видов, распространение болезней, невыносимая жара, разрушение экосистем, затопление городов и т. д. Эти последствия изменения климата ускоряются и неизбежно станут болезненно очевидными до того, как ребенку, родившемуся сегодня, исполнится 30 лет.

Что изменится

1. Вода

Ледники и ледяные щиты в полярных и горных регионах тают быстрее, чем когда-либо, поэтому уровень моря растет. Площади морского льда в Арктике и Антарктике становятся всё меньше, лед в ледяных покровах Гренландии и Антарктики теряет массу. Это значит, что планета отражает солнечное тепло всё хуже — и это дополнительно нагревает ее.

Почти 2/3 городов мира расположены в районах, где высок риск повышения уровня моря, и почти 40% населения мира проживает в пределах 100 км от побережья. В 2050 году в прибрежных городах сотни миллионов людей будут подвергаться риску смертельных наводнений и более частым штормовым приливам.

Целые районы Нью-Йорка, Шанхая, Абу-Даби, Осаки, Рио-де-Жанейро и многих других городов могут оказаться под водой в течение нашей жизни.

Нагревание океанов ставит под угрозу экосистемы. Вдобавок океаны поглощают много углекислого газа, что делает воду в них более кислой и враждебной морской флоре и фауне. Мы уже сейчас видим, как приходит в упадок образ жизни, основанный на рыбной ловле.

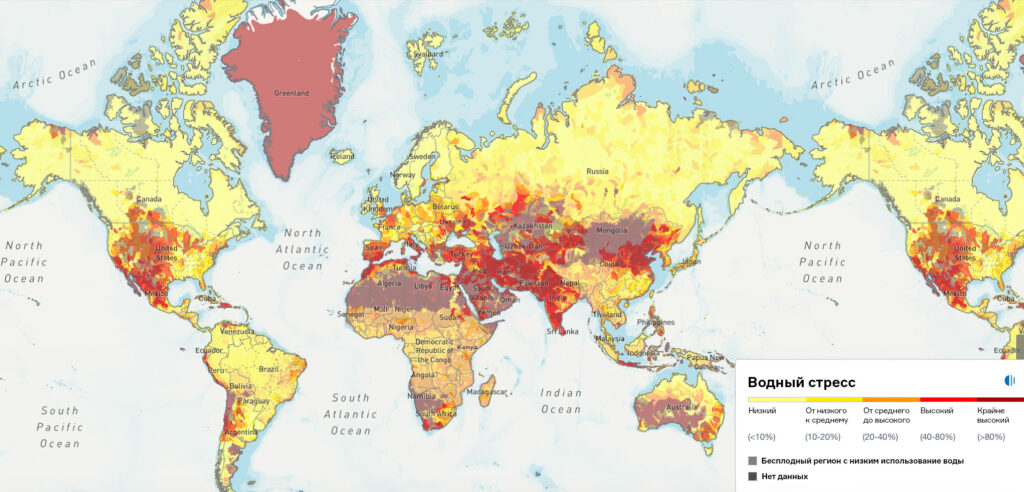

На карте водного стресса дела у России обстоят не так плохо, как у многих соседей. Исключения — эти города и территории рядом с ними:

- Санкт-Петербург,

- Москва,

- Самара,

- Липецк,

- Воронеж,

- Белгород,

- Челябинск,

- Екатеринбург,

- Магнитогорск.

По прогнозам, при глобальном потеплении на 1,5 °C сильные осадки и связанные с ними наводнения усилятся и будут случаться чаще в большинстве регионов Африки и Азии, Северной Америки и Европы.

2. Почва и продовольственная безопасность

Из-за изменения климата деградирует почва — например, происходит эрозия, когда под влиянием антропогенных и природных факторов разрушается верхний слой земли. В итоге в ней не остается питательных веществ, которые необходимы для сельскохозяйственной деятельности. Почва становится неплодородной, а у людей остается всё меньше территорий для производства продуктов.

3. Воздух

Океаны, леса, растения, деревья и почва многие годы поглощали половину выброшенного нами углекислого газа и делали воздух пригодным для жизни. Сейчас же природа не способна в таком объеме помогать нам, и воздух забит частицами загрязнений. Например, уже сейчас в Лондоне плохое качество воздуха ежегодно приводит к 1000 госпитализаций людей с астмой и заболеваниями легких.

4. Засуха

Засухи случаются, например, в регионах, граничащих со Средиземным морем, Северной Америкой, регионом Амазонки и южной Австралией. Какие-то из них обусловлены естественной изменчивостью, другие — усилением воздействия парниковых газов.

В некоторых местах происходит аридизация : осадков становится меньше, чем испарений, территории становятся менее влажными — а из-за этого экосистема становится менее продуктивной биологически. За этим следует опустынивание.

Марракеш и Волгоград уже сейчас находятся на грани превращения в пустыни. Чрезвычайно жаркие зоны, подобные Сахаре, сейчас занимают менее 1% земной поверхности. Но к 2070 году они могут охватить уже 19%.

5. Лес

Лесов, которые всегда были нашими помощниками, остается всё меньше. Многие вырубают, другие уничтожаются лесными пожарами. На конец июля площадь лесных пожаров в России превысила 785 млн га. А дым от лесных пожаров в Якутии достиг территории США.

6. Экстремальные природные явления

В определенных прибрежных районах повышена влажность воздуха, более высокая температура поверхности моря — отсюда экстремальные ураганы и тропические шторма. Инфраструктура прибрежных городов в Бангладеш, Мексике, Соединенных Штатах и других странах уже страдает от наводнений, в результате которых гибнет много людей, а выжившие вынуждены покидать свои дома. Например, в Пакистане температура воздуха +51,1 °C и коллапс энергосети привели к гибели 8 младенцев в отделении интенсивной терапии больницы.

7. Болезни

Таяние вечной мерзлоты высвобождает древние микробы и вирусы, которые современные люди никогда не встречали, поэтому не имеют к ним иммунитета.

Из-за изменений температуры и режима распределения осадков изменится и поведение насекомых — переносчиков инфекционных заболеваний. Поэтому могут еще шире распространиться малярия и лихорадка денге. Очень опасны холера, респираторные заболевания (плохая экология, плесень в домах из-за влаги от затоплений), недоедание и человеческая устойчивость к антибиотикам.

8. Климатическая миграция

Большую часть времени люди жили в относительно узком диапазоне температур, в местах, где климат поддерживал обильное производство пищи. По мере того как планета нагревается, эти регионы меняются. Скоро огромные территории перестанут быть плодородными.

Все эти климатические коллапсы сделают условия жизни в некоторых регионах мира невыносимыми. Они вытеснят миллионы людей с привычных мест на поиски нового дома. Последствия изменения климата усилят конкуренцию за землю, еду и воду, подпитывая социально-экономическую напряженность и всё чаще приводя к массовому перемещению населения.

Если раньше мы мигрировали куда-то за лучшим образованием и карьерой, за интересной жизнью или к своим любимым, то к середине XXI века люди будут переезжать, чтобы выжить.

Будущие потоки климатических беженцев к 2050 году могут составлять 200 млн человек. Вероятно, кто-то из вас захочет присматривать себе место для выживания ваших детей и внуков уже сейчас? Выбрать будет непросто.

Куда мигрировать не стоит

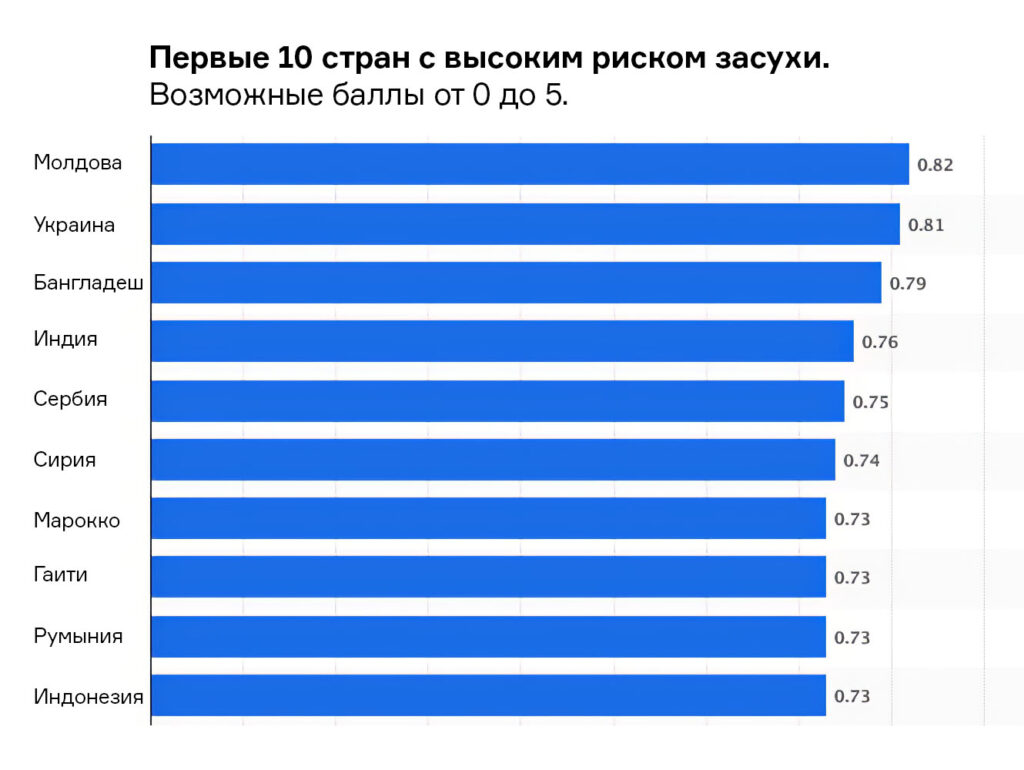

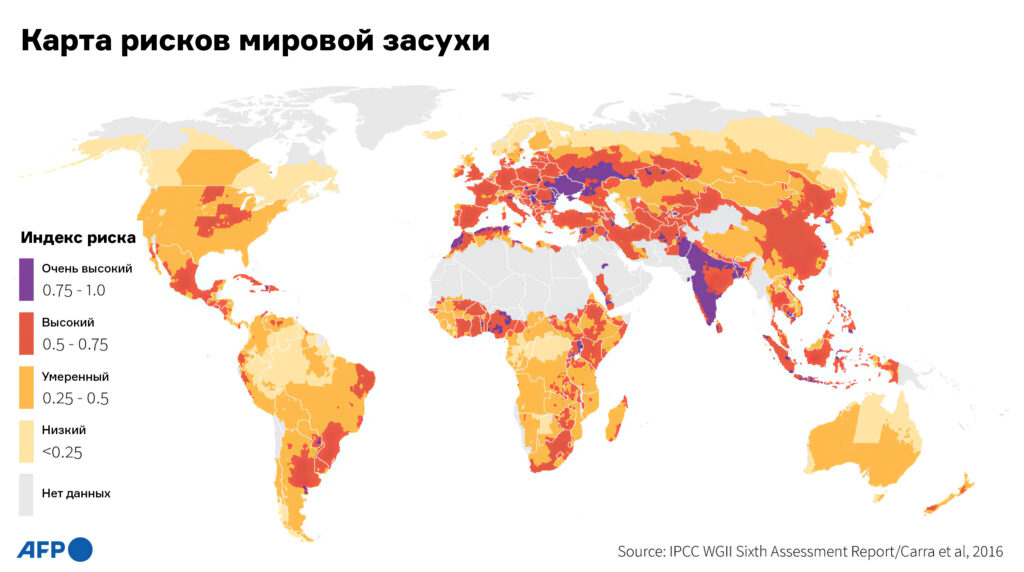

Молдова, Украина, Бангладеш, Индия, Сербия. Ученые собрали данные 138 стран и составили отчет по рискам засухи в мире. Они учли такие показатели:

- интенсивность засухи в прошлом,

- нехватка воды,

- уязвимость к засухе,

- численность населения,

- урожайность и поголовье скота.

Украина и Молдова были единственными странами, которые относятся к группе высокого риска.

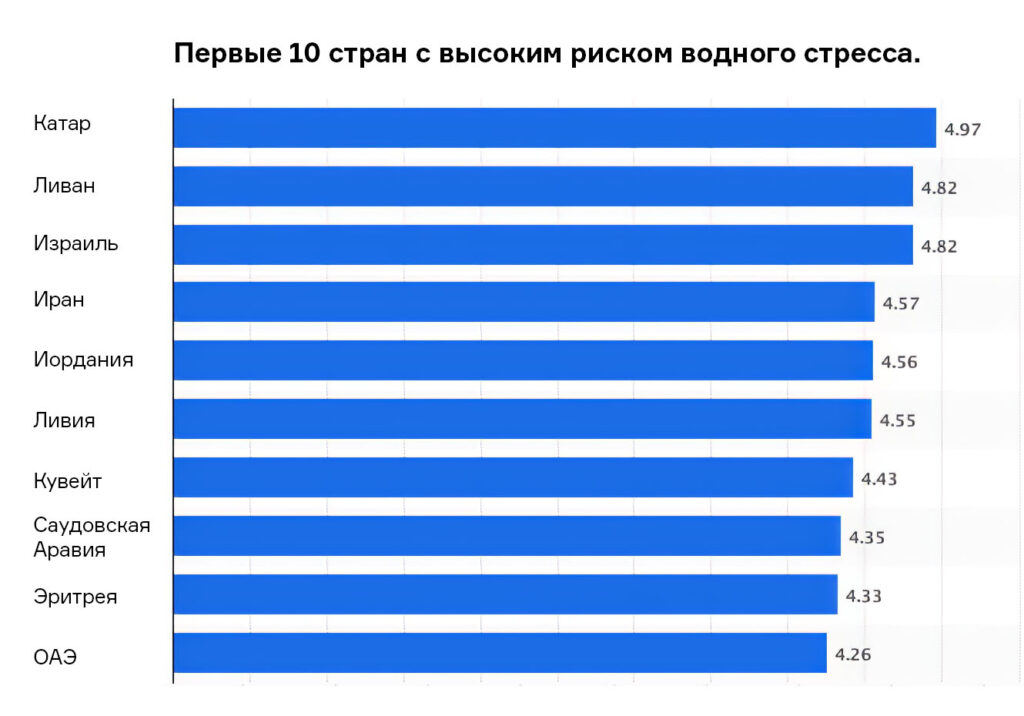

Катар, Ливан, Израиль, Иран, Иордания. Более 25% населения Земли сталкивается с чрезвычайно высокой водной нагрузкой в своих странах. Водный стресс — это нехватка достаточного количества пригодной воды для использования всеми людьми в стране, включая питьевую. Причины — сельское хозяйство и обеспечение нужд промышленности. Дефицит воды есть в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и гораздо менее распространен в Европе.

Африка, Латинская Америка, Южная Азия. Засухи, острая нехватка воды и вырубка лесов в этих регионах напрямую приводят к политическим волнениям и насилию. По оценкам Всемирного банка, если ничего не предпринять, более 140 млн человек в странах Африки к югу от Сахары, в Латинской Америке и Южной Азии будут вынуждены мигрировать в пределах своих регионов к 2050 году.

Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Средиземноморье. Почти повсюду эти территории могут пострадать от множества климатических бедствий одновременно: засухи, аномальной жары, циклонов, лесных пожаров, наводнений. Всё это усложняет ведение сельского хозяйства. В Южной Америке, например, уменьшится среднегодовое количество осадков и станет суше почва.

К 2050 году приливы охватят большую часть Вьетнама, а также некоторые районы Китая и Таиланда, большую часть южного Ирака и почти всю дельту Нила в Египте. Многие прибрежные районы США тоже находятся в зоне риска.

Индия и Китай. Помимо огромного количества населения стран (на 2021 год — более 1,4 млрд человек), в этих регионах очень высокий риск засухи и водного стресса. К 2100 году температура может подняться до такой степени, что в некоторых районах Индии и Центрального и Восточного Китая выйти на улицу на несколько часов — значит умереть даже для самых приспособленных и здоровых людей.

Мексика и Центральная Америка. Непрекращающиеся негативные обстоятельства: засухи, наводнения, банкротство и голод — заставляют местных жителей уезжать в США. Многие дети хронически голодны, невысокого роста для своего возраста, со слабыми костями и другими проблемами.

Многие полузасушливые районы Гватемалы совсем скоро будут похожи на пустыню. Ожидается, что в некоторых частях страны количество осадков уменьшится на 60%, а количество воды, пополняющей ручьи и поддерживающей влажность почвы, снизится на целых 83%. По прогнозу, к 2070 году урожайность некоторых основных сельскохозяйственных культур снизится на треть. В самых экстремальных климатических сценариях более 30 млн мигрантов направятся к границе США в течение следующих 30 лет.

Острова и береговые зоны. При поднятии уровня Мирового океана первый удар возьмут на себя регионы, которые находятся рядом с водой. К 2100 году уровень моря на Мальдивах повысится примерно на 50 см, это означает, что 200 островов уйдут под воду, а остальные сильно пострадают. Страна уже пытается найти деньги на укрепление своих прибрежных зон. На это необходимо около 9 млрд долларов. К концу века 13 млн жителей прибрежных районов США мигрируют ближе к центру страны из-за затопления территорий. Островные государства Тихого океана уже страдают от приливов, катастрофических циклонов, продолжительных засух, повышения солености грунтовых вод, что делает невозможным выращивание сельскохозяйственных культур, и потери низменных островов из-за повышения уровня моря.

Ситуация с Тихоокеанским регионом — пример климатической несправедливости. Регион с самым низким уровнем выбросов углерода в мире, на долю которого приходится всего 0,23% глобальных выбросов, пострадал от некоторых из самых ранних и серьезных последствий повышения глобальных температур.

Европа. Исходя из данных по засухам, аномальной жаре и водному стрессу, в этом регионе также будет некомфортно жить.

- Жара в Западной Европе в 2019 году установила новые региональные температурные рекорды в Германии, Франции, Бельгии и других странах.

- Регион Бордо во Франции — один из многих экономически и культурно важных винодельческих районов, которым угрожает усиление засух.

- Повышение температуры приводит к таянию вечной мерзлоты в Западной Сибири и увеличению риска пожаров в ее бореальных (северных) лесах.

- В Северном море глобальное потепление влияет на планктон и морскую пищевую цепочку, это всё усугубляется давлением перелова.

- Летние засухи угрожают некоторым из наиболее важных коммерческих водных путей Европы, таким как река Рейн, которая так сильно пересохла в 2018 году, что судоходство было закрыто.

- Специфическая география Литвы делает ее европейской страной, наиболее уязвимой к изменению климата; здесь уже три года подряд наблюдаются разрушительные неурожаи.

Как вычислить потенциально приемлемые места для жизни на Земле будущего

Попробуем спрогнозировать, какие локации в мире будут приемлемы для жизни в будущем, исходя из нескольких факторов:

- наличие земельных ресурсов,

- наличие воды для жизнедеятельности человека,

- неэкстремальная температура,

- наличие инфраструктуры (или потенциальная возможность ее создать) для жизни и экономической деятельности,

- экономический потенциал территории,

- отсутствие стихийных бедствий,

- отсутствие вредных промышленных производств.

Помните, что думать об этом и активно пытаться спасти свою жизнь будете не только вы. И хотя мигрировать смогут только физически здоровые люди с какими-то ресурсами, их будет очень много. При этом надо помнить, что на Земле нет континента «Ноев ковчег», на котором спасутся все.

Топ-3 мест для жизни в эпоху климатического коллапса

Абсолютно безопасного в экологическом смысле места на Земле в XXI веке не существует. Но постараемся выбрать лучшее из худшего!

Парадокс в том, что сбегать придется сразу от всего: засухи, воды, гор, пожаров и холода. Но в то же время от воды человек далеко не убежит: она ежедневно нужна нам для жизни. Поэтому большинство городов и располагается на берегах рек или побережье морей и океанов. Получается, что надо быть где-то рядом, но не очень близко.

Россия

Россия кажется не самым плохим вариантом. В РФ огромные территории, много воды, есть потенциал и место для реализации различных бизнес-проектов, пока не так много людей и не 365 дней в году экстремально жарко или холодно.

Конечно, некоторые города и регионы не очень вписываются в концепцию умеренно безопасного будущего:

- Санкт-Петербург (из-за большого количества воды),

- Москва (из-за засухи и водного стресса. Москва вместе с Калькуттой и Тегераном вошла в тройку самых быстро нагревающихся городов мира. За период с 1950 по 2018 годы температура выросла на 1 °C).

- Якутия, Чукотка, часть Красноярского края (из-за низких температур),

- промышленные города с ужасной экологией, например Красноярск, Челябинск или Нижний Тагил.

Можно предположить, что медленнее других загибаться будут:

- Татарстан (есть вода, развитое сельское хозяйство, потенциал к экономическому развитию региона, терпимая экологическая ситуация),

- Байкал и Республика Бурятия (большой запас пресной воды, терпимая экологическая ситуация, есть потенциал к экономическому развитию региона, развитое сельское хозяйство),

- Алтайский край (есть вода, терпимая экологическая ситуация, много земель, потенциал к экономическому развитию региона, развитое сельское хозяйство, близость к Республике Алтай с уникальной природой),

- Ярославская, Вологодская, Костромская области (есть вода, терпимая экологическая ситуация, сельскохозяйственные территории и производства пищевой промышленности, транспортная доступность).

Скандинавия (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия)

Предпочтение здесь стоит отдавать не крупным городам, находящимся на побережье, а маленьким городкам или деревушкам в глубине стран с доступом к воде. Проблемы с водой будут в Стокгольме, на втором месте — Хельсинки, затем Осло и Копенгаген. Экологическая обстановка в этих странах не такая токсичная, как в других. Даже ситуация с воздухом обстоит гораздо лучше, чем у европейских соседей.

Также есть территории, где можно вести экономическую и сельскохозяйственную деятельность, есть технологии и умение обращаться с отходами, развитая система возобновляемых источников энергии и повсеместное использование машин с электродвигателями. Это самые экологически осознанные страны в мире.

Канада (но не вся)

Страна делится по климатическим характеристикам на две части. Северная Канада — труднодоступное и холодное место с нетронутой природой и очень маленьким количеством людей, проживающих на этой территории из-за низких температур (зимой бывает до −50 °С). Поэтому для жизни больше подходит южная часть страны, кроме территорий около городов Калгари и Реджайна — там будет нехватка воды.

Лучше рассмотреть для климатической миграции провинции Квебек, Онтарио или Британская Колумбия. Как и в Скандинавии, показатели загрязнения воздуха в Канаде самые низкие в мире. А еще там много территорий.

И все равно во всех этих регионах будут случаться климатические аномалии и катастрофические природные разрушения.

Есть ли надежда, что всего этого не будет?

В угоду прогрессу, промышленности и безумному потреблению мы выкачиваем из Земли ископаемое топливо, топим лед, вырубаем леса, отравляем воздух и почву — и повышаем температуру планеты. У человечества всего два стратегических варианта действий без возможности проведения генеральной репетиции.

- Встать на экологический путь через боль, слезы и все стадии отрицания и попытаться замедлить необратимые последствия.

- Продолжать, как заведено, и самоуничтожиться.

Климатический кризис — это не просто «климатические изменения». Это процесс не обратить полностью. Но мы можем замедлить его.

Совместные экологические изменения потребуют фундаментальных преобразований во всех аспектах жизни общества: в том, что и в каких объемах потребляем, как выращиваем продовольствие, используем землю, производим упаковку, перевозим товары, перерабатываем отходы и приводим в действие нашу экономику.

К примеру, Европейский союз стремится стать климатически нейтральным к 2050 году, то есть привести экономику к нулевым выбросам парниковых газов. Эта цель лежит в основе Европейской зеленой сделки (документ, отражающий стремление стать первым климатически нейтральным континентом) и плана по глобальным климатическим действиям — Парижского соглашения. К 2030 году ЕС планирует сократить выбросы углеводорода как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Парижское соглашение — международный договор, принятый 196 сторонами 12 декабря 2015 года. Его цель — предотвратить опасное изменение климата, сдержав глобальное потепление ниже 2 °C и стараясь ограничить рост температуры 1,5 °C. Документ объединяет страны в борьбе с изменением климата и адаптации к меняющейся реальности во имя построения климатически нейтрального мира к середине XXI века.

В докладе МГЭИК представлены пять сценариев, основанных на различных уровнях выбросов CO₂ и других парниковых газов. Согласно сценариям с высоким и очень высоким уровнем выбросов прогнозируется, что к концу столетия глобальное отопление достигнет 3,6 °C и 4,4 °C выше доиндустриального уровня соответственно.

Пока что мы можем решить, какой дивный новый мир ждет нас в недалеком будущем. Изучение графиков, отчетов и цифр выводит из состояния отрицания: ясно, что от климатических катастроф не убежать в другой город или другую страну. А другой планеты у нас пока нет. И не будет, если мы не спасем эту для продолжения научного и технологического прогресса в принципиально новой форме.

Скорее всего, к 2100 году глобальное потепление достигнет уровня уже в 3 °C. Несмотря на значительное сокращение ежегодных выбросов CO₂, полностью климат стабилизировать не получится: во-первых, нулевые выбросы так и не будут достигнуты, во-вторых, «старые» концентрации CO₂ живут долго.

Так что запомните мир, каким он был в 2020-х годах: таким его мы больше не увидим.

Источник