- Процесс образования магматических пород и их применение

- Понятие магмы

- Как образуется магматические горные породы?

- Что происходит с магмой на поверхности земли?

- Продукты получаемые из застывшей магмы и горных пород.

- Магматическая вода — Magmatic water

- СОДЕРЖАНИЕ

- Состав

- Летучие вещества

- Минералогия

- Базальтовая магма

- Андезитовая магма

- Риолитовая магма

- Вода в силикатных расплавах

- Данные о стабильных изотопах

- Вода в магматических процессах и на различных стадиях осадочного цикла.

- ↑ Подземная гидросфера и сейсмические процессы

Процесс образования магматических пород и их применение

Понятие магмы

Магма – сложный состав химических соединений и элементов, в том числе и газов. По происхождению его относят к метаморфическим горным породам. Эти породы возникают при влиянии на магматические породы высоких температур и давления. Эти породы различают на интрузивные, то есть застывшие в толще земной коры (гранит), и эффузивные, излившиеся на поверхность земли (базальт).

Выход магмы на поверхность земли.

Как образуется магматические горные породы?

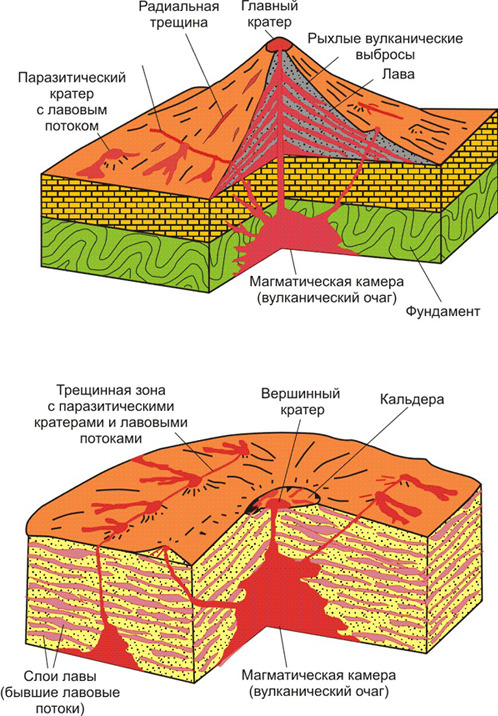

Главным производителем веществ из глубин на поверхность Земли являются вулканы. В процессе извержения, расплавленное вещество недр земли выходит на поверхность и застывает. Магма может подниматься вверх по трещинам в земной коре и застывать на некоторой глубине, не достигая земной поверхности. Больше всего в земной коре таких магматических горных пород, как гранит и базальт.

Схема выхода магмы на поверхность земли

Что происходит с магмой на поверхности земли?

Вырвавшись на поверхность, магма попадает в царство кислорода, углекислого газа и воды, с которыми идет постоянная разрушительная химическая работа. Она совершается очень медленно и не видна человеческому глазу. Самое активное влияние ледники, реки, ветер, мороз и солнце. Под влиянием этих природных сил эти породы начинают разрушаться и превращаться в обломки и переноситься в другое место. Горные реки способны переносить тяжелые камни. Текущие воды подобны скульптору, которые кропотливо превращают крупные обломки пород в валуны, затем в гальку, песок и ил. Мелкие частицы разрушенной породы уносятся ветрами и реками в озера мировые океаны, где они накапливаются и постепенно уплотняются. Например, для образования кварцевых зерен гранита потребуется около миллиона лет. Горные породы, которые накапливались на поверхности земли, называют осадочными. По сравнению с другими горными породами осадочные породы более мягкие и легче поддаются разрушению. Из этих пород образуется большая часть строительных материалов – известняк, песок, галька, глина, щебень.

Продукты получаемые из застывшей магмы и горных пород.

Основные продукты горных пород, которые широко использует человек — это щебень, который находит свое применение в строительной сфере. Щебень используют для строительства дорог, домов и везде, где нужен крупный и твердый заполнитель в бетонных растворах. Помимо щебня используются большие камни, которые выпиливают и обрабатывают. Например, это могут быть памятники, статуи. Также это скальный грунт, который используют для строительства дорог. Вернуться на главную или читать статью о получении и применении гранулированного шлака.

Источник

Магматическая вода — Magmatic water

Магматическая вода , также известная как ювенильная вода , представляет собой водную фазу в равновесии с минералами, которые были растворены магмой глубоко в земной коре и выбрасываются в атмосферу во время извержения вулкана. Он играет ключевую роль в оценке кристаллизации магматических пород , особенно силикатов , а также реологии и эволюции магматических очагов . Магма состоит из минералов, горных пород и летучих органических соединений ( ЛОС ) в различных относительных количествах. Магматическая дифференциация значительно варьируется в зависимости от различных факторов, в первую очередь от наличия воды. Обилие ЛОС в магматических очагах снижает вязкость и приводит к образованию минералов, содержащих галогены , включая группы Cl — и OH — . Кроме того, относительное содержание ЛОС варьируется в пределах базальтовых, андезитовых и риолитовых магматических очагов, что приводит к тому, что некоторые вулканы являются более взрывоопасными, чем другие. Магматическая вода практически нерастворима в силикатных расплавах, но продемонстрировала наибольшую растворимость в риолитовых расплавах. Было показано, что обилие магматической воды приводит к сильной деформации, изменяя количество δ 18 O и δ 2 H во вмещающих породах.

СОДЕРЖАНИЕ

Состав

Магма существует в трех основных формах, различающихся по составу. Когда магма кристаллизуется в земной коре, она образует экструзионную магматическую породу. В зависимости от состава магмы она может образовывать риолит , андезит или базальт . ЛОС , особенно вода и углекислый газ, существенно влияют на поведение каждой из форм магмы по-разному. , Магма с высокой концентрацией летучих органических соединений имеют значительное снижение температуры до сотен градусов, что снижает ее характеристическую вязкость. Поведение магмы также изменяется из-за различий в минералогическом составе, что показано на Рисунке 1 . Например, магматическая вода приводит к кристаллизации нескольких минералов, богатых гидроксильными или галогенированными группами, включая гранаты. Анализ этих минералов может быть использован для анализа условий образования внутри каменистых планет. ,

Летучие вещества

ЛОС присутствуют почти во всей магме в разных концентрациях. Примеры ЛОС в магме включают H 2 O, CO 2 и галогеновые газы, включая Cl 2 и F 2 . Высокое давление позволяет этим летучим компонентам оставаться относительно стабильными в растворе. Однако со временем, когда магматическое давление снижается, ЛОС будут подниматься из раствора в газовой фазе, еще больше уменьшая магматическое давление. Эти перепады давления вызывают резкие различия в объеме магмы. Разница давлений приводит к тому, что одни формы вулканов становятся взрывоопасными, а другие — изверженными.

Минералогия

Примером минерала, содержащего гидроксильные группы, является гранат. Гранат — безводный минерал, обычно анализируемый в рамках геологических дисциплин из-за его общей стабильности. Одно исследование проанализировало присутствие гранатов в верхней мантии с помощью ИК-спектроскопии и показало поглощение примерно при 3500 см -1 , что согласуется с присутствием гидроксильных групп. Было показано, что эти гранаты различаются по составу в зависимости от их географического происхождения. Одно конкретное исследование в южной части Африки определило концентрации в диапазоне от 1 ppm до 135 ppm. Однако это значительно ниже, чем содержание гидроксила в таких регионах, как плато Колорадо. Также было продемонстрировано, что существует обратная корреляция относительно концентрации ОН и Mg + Fe.

Базальтовая магма

Базальтовая магма наиболее богата железом, магнием и кальцием, но меньше всего кремнеземом, калием и натрием. , Состав диоксида кремния в пределах базальтовых диапазонов магмы из 45-55 весовых процентов (мас.%), Или массовой доли видов. Он образуется при температуре примерно от 1830 ° F до 2200 ° F. , Базальтовой магмы имеет самое низкое содержание летучих органических соединений и вязкость, но по- прежнему может быть до 100000 раз более вязкой , чем вода. Из-за низкой вязкости это наименее взрывоопасная форма магмы. Базальтовая магма может быть найдена в таких регионах, как Гавайи , известные своими щитовыми вулканами. ,

Он образует минералы, такие как богатый кальцием полевой шпат плагиоклаза и пироксен . Состав воды базальтовой магмы меняется в зависимости от эволюции магматического очага. Дуговые магмы, такие как Изару в Коста-Рике, составляют от 3,2 до 3,5 мас.%.

Андезитовая магма

Андезитовая магма представляет собой промежуточную магму и приблизительно равномерно распределена по железу, магнию, кальцию, натрию и калию. , Композиция диоксида кремния андезитовых магм колеблется от 55 -. 65% мас. Он образуется при температуре примерно от 1470 ° F до 1830 ° F. , Андезитовая магма имеет промежуточную вязкость и содержание ЛОС. Он образует такие минералы, как полевой шпат плагиоклаза, слюда и амфибол .

Риолитовая магма

Риолитовых магма фельзические и наиболее распространенным в диоксид кремния, калия и натрия, но самый низкий в железо, магний и кальций. , Композиция диоксида кремния риолитовой магмы колеблется от 65-75 мас.%. Он образуется в диапазоне самых низких температур, примерно от 1200 ° F до 1470 ° F. , Риолитовая магма имеет самую высокую вязкость и газоносность. Риолитовая магма вызывает самые взрывные извержения вулканов, включая катастрофическое извержение горы Везувий. Он образует минералы, такие как полевой шпат ортоклаза, богатый натрием полевой шпат плагиоклаза, кварц, слюда и амфибол.

Вода в силикатных расплавах

На осаждение минералов влияет растворимость в воде силикатных расплавов, которая обычно существует в виде гидроксильных групп, связанных с Si 4+ или катионами группы 1 и группы 2 в концентрациях в диапазоне приблизительно 6-7 мас. %. В частности, при равновесии H 2 O и растворенного O 2 образуются гидроксиды, где K eq составляет приблизительно от 0,1 до 0,3.

Эта присущая растворимость мала, но сильно зависит от давления в системе. Риолитовые магмы обладают самой высокой растворимостью: от примерно 0% на поверхности до почти 10% при 1100 ° C и 5 кбар. Дегазация происходит, когда водная магма поднимается, постепенно превращая растворенную воду в водную фазу. Эта водная фаза обычно богата летучими органическими соединениями, металлами ( медью , свинцом , цинком , серебром и золотом ), а также катионами группы 1 и группы 2 . В зависимости от того, с каким катионом связан гидроксил, он значительно влияет на свойства извержения вулкана, особенно на его взрывоопасность. В условиях необычно высокой температуры и давления, превышающих 374 ° C и 218 бар, вода переходит в сверхкритическое жидкое состояние и больше не становится жидкостью или газом.

Данные о стабильных изотопах

Изотопные данные из различных мест в пределах Срединно-Атлантического хребта показали присутствие интрузивных магматических пород от основного до кислого, включая габбро , диорит и плагиогранит . Эти породы показали высокий метаморфизм из-за магматической воды, превышающей 600 ° C. Эта деформация истощила вмещающие породы 18 O, что привело к дальнейшему анализу отношения 18 O к 16 O ( δ 18 O ).

Вода в равновесии с магматических расплавов должны иметь один и тот же изотопный подпись для 18 O и δ 2 H . Однако изотопные исследования магматической воды показали, что она похожа на метеорную воду , что указывает на циркуляцию магматических и метеорных систем подземных вод.

Изотопные анализы флюидных включений показывают широкий диапазон содержания δ 18 O и δ 2 H. Исследования в этих средах показали обилие 18 O и истощение 2 H по сравнению с SMOW и метеорными водами. Данные по включению флюидов в рудных месторождениях показали, что содержание δ 18 O по сравнению с δ 2 H находится в ожидаемом диапазоне.

Источник

Вода в магматических процессах и на различных стадиях осадочного цикла.

В геологии к магматическим процессам относят процессы образования магмы, ее дальнейшей эволюции и застывания. Магма – это расплавленная масса горных пород, Она образуется в глубоких горизонтах Земли, там, где температура вызывает плавление (по крайней мере, частичное) горных пород. Магма представляет собой многокомпонентный раствор соединений ряда химических соединений с преобладанием силикатов.

Различают два основных вида магматизма: основной и кислый. Основной – преобладает в океанической коре, а кислый магматизм – в континентальной коре. В каждом их этих видов магматизма участвует вода.

Считают, что в магматических расплавах, вода может присутствовать как в газообразной, так и в жидкой фазах. Здесь важно не столько, сколько в какой фазе присутствует вода, а то, что она является составляющей газовой фазы магмы. Кроме воды в газовом составе магмы присутствуют СО2, HCl, HF, H2 и другие газы. По оценкам для отдельных вулканов, содержание летучих компонентов составляет 0.7 – 4.0 вес. %. Среди них преобладает вода.

Вода в осадочном цикле. К осадочному циклу относят образование и последующие постседиментационные изменения осадочных пород в ходе геологической истории. Он объединяет мобилизацию вещества при выветривании материнских пород, его перенос и осаждение в бассейнах осадконакопления (седиментогенез); постседиментационные изменения (литогенез), приводящие к его преобразованию в породу в процессе погружения в более глубокие горизонты. Наличие воды является обязательным условием осадочного цикла. Специально для тех, кто любит рыбалку и интересуется на подобные темы предлагаем посетить naxlist.ru. Здесь вы найдете очень много видео о рыбалке и много других полезных материалов.

На всех стадиях литогенеза осадок → порода испытывает воздействие как связанной (поровая, кристаллизационная), так и свободной (жидкой, либо парообразной) воды. Последовательное увеличение температуры и давления осадочное породообразование (прямой литогенез) заключается в переводе воды из связанного состояния в свободное.

В процессе литогенеза выделяют три последовательные стадии: — диагенез, катагенез и метагенез.

Стадия диагенеза («диагенез» – перерождение). В этом процессе рыхлый осадок превращается в твердую породу. Это сопровождается преобразованием состава илового раствора и их потерей в ходе уплотнения (отжима).При этом происходит растворение и удаление из осадка неустойчивых соединений, выделение из воды минеральных новообразований, биогеохимические, обменно-адсорбционные и другие реакции, дегидратация минералов, перекристаллизация солей и цементация осадка, как правило – с удалением воды.

Стадия катагенеза («ката» — вниз) связана с дальнейшим погружением осадка, с увеличением давления (от 100 – 150 до приблизительно 500 атм и более) и ростом температуры (от примерно 50 °С до 100 – 200 °С). При этом происходит сильное обезвоживание породы и ее удаления как порового раствора, так и кристаллизационной воды. Порода еще не утрачивает черты нормального осадочного образования, но уже не испытывает влияния метеогенных и биогенных факторов.

Стадия метагенеза («мета» — после, между). При дальнейшем погружении породы в средний и нижний структурные этажи геосинклиналей испытывают давление 500 – 1500 атмосфер и температуру до 300 – 400 °С. Происходят изменения по характеру близкие к стадии начального метаморфизма. Иногда эту стадию называют «метаморфизм погружения».

↑ Подземная гидросфера и сейсмические процессы

Обводненность пород в очагах землетрясений. Пористость, а значит – и обводненность горных пород убывает с глубиной. Трещинные же породы обнаружены и на глубинах, достигнутых современными методами бурения. Так, на нефтяных месторождениях, расположенных на глубине нескольких километров, откачивают вместе с нефтью значительные объемы пластовой воды.

Очаги многих землетрясений расположены на глубинах менее 20 – 30 км, а иногда и менее 10 км. Для мелкофокусных землетрясений вода насыщает горные породы и ее учет необходим при изучении таких землетрясений.

В ходе разрушения горных пород, протекающих с участием воды, важная роль принадлежит давлению и его отношению к геостатическому давлению (например – зоны АПВД). При наличии гидравлической связи водоносного горизонта с земной поверхностью, отношение пластового давления (Рпл) к геостатическому (Ргс) составляет около Рпл / Ргс ≈ 0.43 – 0.48. Для глубинных зон это отношение может достигать, либо, даже превышать 1.0. Значения вблизи 1.0 встречаются даже на глубинах 1 – 4 км.

Возбужденные землетрясения возникают при заполнении построенных крупных водохранилищ, при закачке воды через скважины в подземные горизонты, при разработке нефтяных месторождений, при образовании пустот, например – в ходе разработки залежей каменного угля, калийных солей и т.п.

Самое сильное (плотинное) землетрясение произошло в районе водохранилища с плотиной 103 м в Шиваджисагаре на р. Койна в Индии. Его заполнение велось в 1961/1962 гг. Уже когда заполнение приблизилось к 50% от проектной, начались слабые подземные толчки с очагами на глубине 3 – 5 км.. За 4 года зарегистрировано 154 толчка с интенсивностью 3 – 4 балла. Ночью с 10 на 11 декабря произошло землетрясение 8 – 9 баллов с эпицентром в районе плотины. Очаг был на глубине от 10 до 60 – 70 км. Толчок ощущался в радиусе до 700 км. Есть разные мнения о причинах, вызвавших землетрясение. Нагрузка от водной часы распределялась сравнительно равномерно, она затухает с глубиной и не должна по расчетам привести к землетрясению. Однако оно произошло.

Существует мнение что вода, просачиваясь в горные породы, снижает их прочность, что может привести к местной сейсмичности.

Источник