- Между твердым телом и жидкостью: почему утекает стекло

- Почему трудно оторвать два стекла когда между ними вода?

- Почему на открытом воздухе обычными ножницами нельзя разрезать стекло, а в воде можно?

- Если два листа стекла сложить вместе, то их разьединить будет очень трудно?

- При попадании пули в стекле в нем остается маленькое отверстие, а при попадании в аквариум с водой стекло разбевается в вдребезги?

- Помогите, пожалуйста?

- 1. почему раствор спирта в воде меньше объемов воды и спирта взятых по отдельности?

- Если в зазор между поверхностями двух полированных стёкол попадает вода эти стёкла очень трудно оторвать друг они друга почему?

- Почему на берегу ходить по гальке труднее, чем в воде на глубине?

- Если в зазор между стеклами налить воду, то их сложно будет оторвать друг от друга?

- Почему при перевозке листового стекла его смачивают водой?

- Свет перешел из воздуха в стекло, из стекла в воду?

- Преломление света.

- Закон преломления (частный случай).

- Обратимость световых лучей.

- Закон преломления (общий случай).

- Полное внутреннее отражение.

Между твердым телом и жидкостью: почему утекает стекло

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. Большинство окружающих нас веществ находится в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Также существует плазма — газ, состоящий из ионов (частиц с разным количеством электронов и протонов) и свободных электронов.

На самом деле агрегатных состояний гораздо больше — сверхтекучее, сверхтвердое, вырожденное вещество, нейтрониум, сильно симметричное вещество, слабо симметричное вещество, кварк-глюонная плазма, фермионный конденсат, конденсат Бозе–Эйнштейна и странное вещество (название произошло от образующих его частиц — «странных» кварков). Данные состояния в основном получают в лабораториях при недостижимых в быту условиях.

Но мы ежедневно видим вещество, которое на самом деле не является ни газообразным, ни жидким, ни твердым, хотя на вид относится как раз к последней фазе. Это стекло. Кажется, что оно принимает форму навсегда и больше не меняет ее. Однако внимательный человек может заметить наплывы на старом стекле. Получается, что оно меняет свой вид при условиях, далеких от температуры плавления, следовательно, к твердым телам его отнести нельзя.

Действительно, подобные вещества характеризует особое агрегатное состояние, называемое аморфным. Им обладает не только стекло, но и смола, канифоль, многие пластмассы, сургуч, пластическая сера, янтарь, различные полимеры, в том числе прозрачные пакеты.

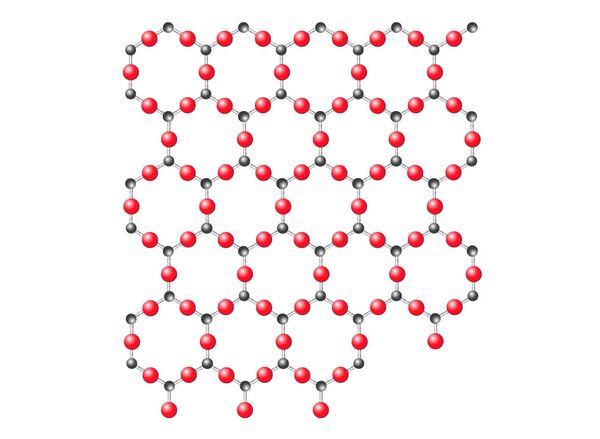

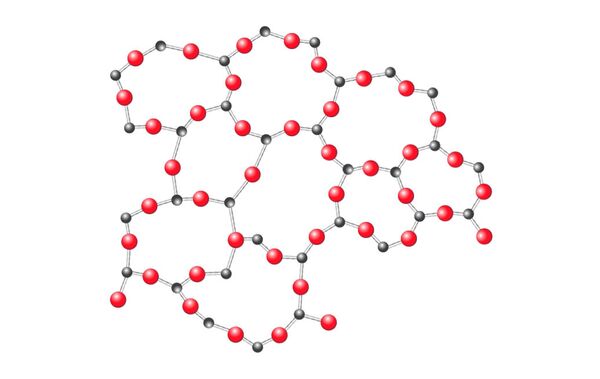

Отличие аморфных тел от твердых легко увидеть на молекулярном уровне. У твердых тел есть кристаллическая решетка — присутствует упорядоченность во взаимном расположении атомов в веществе. Такая структура называется дальним порядком.

Аморфные тела кристаллической решетки не имеют, у них обнаружен только ближний порядок в расположении молекул. Объяснить это можно на таком примере: представим, что воспитатель поставила детей в определенном порядке, заставив их взяться за руки. Однако стоило ей уйти — и дети начали менять свое местоположение, причем некоторые из них пустили в группы-ячейки новых товарищей, а другие вытолкнули стоявших там изначально. При этом каждый ребенок задействовал обе руки, держась ими за друзей. Ближний порядок характеризуется наличием закономерности связи между соседними атомами (дети обязательно держатся за руки) и отсутствием порядка на расстояниях, превышающих расстояния между атомами.

У аморфных веществ отсутствует температура плавления — они переходят в жидкое состояние постепенно, в зависимости от диапазона температур, в котором данный процесс происходит. Этим стекла и смолы отличаются от кристаллических тел, которые переходят после твердого состояния в жидкое в одной температурной точке (а некоторые твердые тела переходят сразу в газообразную фазу, например графит). Вода, даже долгое время находясь при 0,01 ⁰ С, будет оставаться жидкостью. Но стоит понизить температуру до минус 0,01 ⁰ С, и она постепенно начнет кристаллизоваться, то есть превращаться в лед. Конечно, этот процесс займет намного больше времени, чем если бы мы охладили ее сразу до минус 10 ⁰ С. И тем не менее рано или поздно вода перейдет в твердую фазу и при температуре минус 0,01 ⁰ С.

Вместо точки плавления у аморфных веществ есть точка начала размягчения в зависимости от состава материала. Например, оконное листовое стекло начинает размягчаться при температуре 600 ⁰ С, а посудное — при 560 ⁰ С. Дальнейший процесс характеризуется с физической точки зрения тем, что у стекла уменьшается вязкость — так называется свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Чем больше вязкость, тем больше пришлось бы прикладывать усилий при перемешивании вещества. В полностью жидкое состояние стекло переходит при температуре около 700-750 ⁰ С.

В отличие от твердых тел, аморфные обладают текучестью, хоть и небольшой. Чтобы доказать их подвижность, ученые провели эксперимент с твердой смолой. Оказалось, что ее капли падают примерно раз в 8-9 лет при комнатной температуре! Стекло также обладает текучестью (тоже очень малой), именно поэтому мы можем наблюдать потеки на старых окнах.

Еще одним интересным свойством аморфных тел является изотропность. Это означает, что их физические характеристики одинаковы по всем направлениям и в любой точке материала. В кристаллических телах по разным направлениям расстояния между атомами неодинаковы на протяжении всего объекта. Это предопределяет существенные различия в силах взаимодействия между атомами и в конечном итоге — зависимость некоторых свойств от выбранного направления воздействия. Примером может послужить тот факт, что слюда (природный минерал) легко расщепляется на листочки только вдоль определенной плоскости. Также, если мы попробуем отколоть кусочек от искусственно выращенной пластинки кремния, скол будет появляться вдоль определенного направления, не зависящего от нашего пожелания и постановки скальпеля. А вот отломить кусочек от стекла довольно легко в любом выбранном направлении.

Источник

Почему трудно оторвать два стекла когда между ними вода?

Физика | 5 — 9 классы

Почему трудно оторвать два стекла когда между ними вода.

Вода заполняет промежутки между молекулами стекла и как бы склеивает их.

Идёт связи между водой и стеклом.

Почему на открытом воздухе обычными ножницами нельзя разрезать стекло, а в воде можно?

Почему на открытом воздухе обычными ножницами нельзя разрезать стекло, а в воде можно?

Если два листа стекла сложить вместе, то их разьединить будет очень трудно?

Если два листа стекла сложить вместе, то их разьединить будет очень трудно.

Почему мы не наблюдаем такое же явление , когда складываем стопкой листы бумаги?

При попадании пули в стекле в нем остается маленькое отверстие, а при попадании в аквариум с водой стекло разбевается в вдребезги?

При попадании пули в стекле в нем остается маленькое отверстие, а при попадании в аквариум с водой стекло разбевается в вдребезги.

Помогите, пожалуйста?

1)почему воздух не может собраться в одном углу комнаты?

2)если два листа стекла сложить вместе, то их разъединить будет очень трудно.

Почему мы не наблюдаем такое же явление, когда складываем стопкой листы бумаги, 3) молекулы вещества притягиваются друг к другу.

Почему же между ними существуют промежутки?

1. почему раствор спирта в воде меньше объемов воды и спирта взятых по отдельности?

1. почему раствор спирта в воде меньше объемов воды и спирта взятых по отдельности?

2. между молекулами стекла существуют силы сцепления .

Почему, разбив стекло, нельзя вновь «собрать» его , соединив осколки?

Если в зазор между поверхностями двух полированных стёкол попадает вода эти стёкла очень трудно оторвать друг они друга почему?

Если в зазор между поверхностями двух полированных стёкол попадает вода эти стёкла очень трудно оторвать друг они друга почему?

Почему на берегу ходить по гальке труднее, чем в воде на глубине?

Почему на берегу ходить по гальке труднее, чем в воде на глубине?

Если в зазор между стеклами налить воду, то их сложно будет оторвать друг от друга?

Если в зазор между стеклами налить воду, то их сложно будет оторвать друг от друга.

Почему при перевозке листового стекла его смачивают водой?

Почему при перевозке листового стекла его смачивают водой?

Свет перешел из воздуха в стекло, из стекла в воду?

Свет перешел из воздуха в стекло, из стекла в воду.

Как изменится скорость света?

А)при переходе из воздуха в стекло увеличится, а при переходе из стекла в воду уменьшится.

Б) при переходе из воздуха в стекло уменьшится, а при переходе из стекла в воду увеличится.

В) при переходе из воздухав стекло уменьшится, а при переходе из стекла в воду не меняется.

Г) при переходе из воздуха в стекло и из стекла в воду уменьшится.

Вы открыли страницу вопроса Почему трудно оторвать два стекла когда между ними вода?. Он относится к категории Физика. Уровень сложности вопроса – для учащихся 5 — 9 классов. Удобный и простой интерфейс сайта поможет найти максимально исчерпывающие ответы по интересующей теме. Чтобы получить наиболее развернутый ответ, можно просмотреть другие, похожие вопросы в категории Физика, воспользовавшись поисковой системой, или ознакомиться с ответами других пользователей. Для расширения границ поиска создайте новый вопрос, используя ключевые слова. Введите его в строку, нажав кнопку вверху.

Источник

Преломление света.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: закон преломления света, полное внутреннее отражение.

На границе раздела двух прозрачных сред наряду с отражением света наблюдается его преломление — свет, переходя в другую среду, меняет направление своего распространения.

Преломление светового луча происходит при его наклонном падении на поверхность раздела (правда, не всегда — читайте дальше про полное внутреннее отражение). Если же луч падает перпендикулярно поверхности, то преломления не будет — во второй среде луч сохранит своё направление и также пойдёт перпендикулярно поверхности.

Закон преломления (частный случай).

Мы начнём с частного случая, когда одна из сред является воздухом. Именно такая ситуация присутствует в подавляющем большинстве задач. Мы обсудим соответствующий частный случай закона преломления, а уж затем дадим самую общую его формулировку.

Предположим, что луч света, идущий в воздухе, наклонно падает на поверхность стекла, воды или какой-либо другой прозрачной среды. При переходе в среду луч преломляется, и его дальнейший ход показан на рис. 1 .

|

| Рис. 1. Преломление луча на границе «воздух–среда» |

В точке падения проведён перпендикуляр (или, как ещё говорят, нормаль) к поверхности среды. Луч , как и раньше, называется падающим лучом, а угол между падающим лучом и нормалью — углом падения. Луч — это преломлённый луч; угол между преломлённым лучом и нормалью к поверхности называется углом преломления.

Всякая прозрачная среда характеризуется величиной , которая называется показателем преломления этой среды. Показатели преломления различных сред можно найти в таблицах. Например, для стекла , а для воды . Вообще, у любой среды ; показатель преломления равен единице только в вакууме. У воздуха , поэтому для воздуха с достаточной точностью можно полагать в задачах (в оптике воздух не сильно отличается от вакуума).

Закон преломления (переход «воздух–среда»).

1) Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности, проведённая в точке падения, лежат в одной плоскости.

2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно показателю преломления среды:

Поскольку из соотношения (1) следует, что , то есть — угол преломления меньше угла падения. Запоминаем: переходя из воздуха в среду, луч после преломления идёт ближе к нормали.

Показатель преломления непосредственно связан со скоростью распространения света в данной среде. Эта скорость всегда меньше скорости света в вакууме: . И вот оказывается,что

Почему так получается, мы с вами поймём при изучении волновой оптики. А пока скомбинируем формулы . (1) и (2) :

Так как показатель преломления воздуха очень близок единице, мы можем считать, что скорость света в воздухе примерно равна скорости света в вакууме . Приняв это во внимание и глядя на формулу . (3) , делаем вывод: отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению скорости света в воздухе к скорости света в среде.

Обратимость световых лучей.

Теперь рассмотрим обратный ход луча: его преломление при переходе из среды в воздух. Здесь нам окажет помощь следующий полезный принцип.

Принцип обратимости световых лучей. Траектория луча не зависит от того, в прямом или обратном направлении распространяется луч. Двигаясь в обратном направлении, луч пойдёт в точности по тому же пути, что и в прямом направлении.

Согласно принципу обратимости, при переходе из среды в воздух луч пойдёт по той же самой траектории, что и при соответствующем переходе из воздуха в среду (рис. 2 ) Единственное отличие рис. 2 от рис. 1 состоит в том, что направление луча поменялось на противоположное.

|

| Рис. 2. Преломление луча на границе «среда–воздух» |

Раз геометрическая картинка не изменилась, той же самой останется и формула (1) : отношение синуса угла к синусу угла по-прежнему равно показателю преломления среды. Правда, теперь углы поменялись ролями: угол стал углом падения, а угол — углом преломления.

В любом случае, как бы ни шёл луч — из воздуха в среду или из среды в воздух — работает следующее простое правило. Берём два угла — угол падения и угол преломления; отношение синуса большего угла к синусу меньшего угла равно показателю преломления среды.

Теперь мы целиком подготовлены для того, чтобы обсудить закон преломления в самом общем случае.

Закон преломления (общий случай).

Пусть свет переходит из среды 1 с показателем преломления в среду 2 с показателем преломления . Среда с большим показателем преломления называется оптически более плотной; соответственно, среда с меньшим показателем преломления называется оптически менее плотной.

Переходя из оптически менее плотной среды в оптически более плотную, световой луч после преломления идёт ближе к нормали (рис. 3 ). В этом случае угол падения больше угла преломления: .

|

| Рис. 3. |

Наоборот, переходя из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, луч отклоняется дальше от нормали (рис. 4 ). Здесь угол падения меньше угла преломления:

|

| Рис. 4. |

Оказывается, оба этих случая охватываются одной формулой — общим законом преломления, справедливым для любых двух прозрачных сред.

Закон преломления.

1) Падающий луч, преломлённый луч и нормаль к поверхности раздела сред, проведённая в точке падения, лежат в одной плоскости.

2) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению показателя преломления второй среды к показателю преломления первой среды:

Нетрудно видеть, что сформулированный ранее закон преломления для перехода «воздух–среда» является частным случаем данного закона. В самом деле, полагая в формуле (4) , мы придём к формуле (1) .

Вспомним теперь, что показатель преломления — это отношение скорости света в вакууме к скорости света в данной среде: . Подставляя это в (4) , получим:

Формула (5) естественным образом обобщает формулу (3) . Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно отношению скорости света в первой среде к скорости света во второй среде.

Полное внутреннее отражение.

При переходе световых лучей из оптически более плотной среды в оптически менее плотную наблюдается интересное явление — полное внутреннее отражение. Давайте разберёмся, что это такое.

Будем считать для определённости, что свет идёт из воды в воздух. Предположим, что в глубине водоёма находится точечный источник света , испускающий лучи во все стороны. Мы рассмотрим некоторые из этих лучей (рис. 5 ).

|

| Рис. 5. Полное внутреннее отражение |

Луч падает на поверхность воды под наименьшим углом. Этот луч частично преломляется (луч ) и частично отражается назад в воду (луч ). Таким образом, часть энергии падающего луча передаётся преломлённому лучу, а оставшаяся часть энергии -отражённому лучу.

Угол падения луча больше. Этот луч также разделяется на два луча — преломлённый и отражённый. Но энергия исходного луча распределяется между ними по-другому: преломлённый луч будет тусклее, чем луч (то есть получит меньшую долю энергии), а отражённый луч — соответственно ярче, чем луч (он получит большую долю энергии).

По мере увеличения угла падения прослеживается та же закономерность: всё большая доля энергии падающего луча достаётся отражённому лучу, и всё меньшая — преломлённому лучу. Преломлённый луч становится всё тусклее и тусклее, и в какой-то момент исчезает совсем!

Это исчезновение происходит при достижении угла падения , которому отвечает угол преломления . В данной ситуации преломлённый луч должен был бы пойти параллельно поверхности воды, да идти уже нечему — вся энергия падающего луча целиком досталась отражённому лучу .

При дальнейшем увеличении угла падения преломлённый луч и подавно будет отсутствовать.

Описанное явление и есть полное внутреннее отражение. Вода не выпускает наружу лучи с углами падения, равными или превышающими некоторое значение — все такие лучи целиком отражаются назад в воду. Угол называется предельным углом полного отражения.

Величину легко найти из закона преломления. Имеем:

Так, для воды предельный угол полного отражения равен:

Явление полного внутреннего отражения вы легко можете наблюдать дома. Налейте воду в стакан, поднимите его и смотрите на поверхность воды чуть снизу сквозь стенку стакана. Вы увидите серебристый блеск поверхности — вследствие полного внутреннего отражения она ведёт себя подобно зеркалу.

Важнейшим техническим применением полного внутреннего отражения является волоконная оптика. Световые лучи, запущенные внутрь оптоволоконного кабеля (световода) почти параллельно его оси, падают на поверхность под большими углами и целиком, без потери энергии отражаются назад внутрь кабеля. Многократно отражаясь, лучи идут всё дальше и дальше, перенося энергию на значительное расстояние. Волоконно-оптическая связь применяется, например, в сетях кабельного телевидения и высокоскоростного доступа в Интернет.

Источник