- Одноклеточные организмы

- Одна клетка — один организм

- Амеба

- Инфузория-туфелька

- Одноклеточные великаны

- Одноклеточные паразиты

- Чем опасны паразиты?

- Вода многоклеточная или одноклеточная

- Общая характеристика одноклеточных

- Колониальные организмы

- Общая характеристика многоклеточных организмов

- Автотрофы, гетеротрофы

- Аэробы, анаэробы

- Bio-Lessons

- Образовательный сайт по биологии

- Водоросли. Одноклеточные и многоклеточные водоросли.

- Водоросли. Одноклеточные и многоклеточные водоросли.

- Размножение водорослей

- Одноклеточные водоросли

- Многоклеточные зеленые водоросли.

Одноклеточные организмы

Одноклеточные, или простейшие, — группа живых организмов, как животных, так и растений, тело которых состоит из одной клетки (в противоположность многоклеточным). К ним относятся все бактерии, а также некоторые растения и грибы. Одноклеточные бывают самых разных размеров и форм. Они могут формировать колонии. Такие организмы были открыты Антони ван Левенгуком в 1673 г.

Одна клетка — один организм

Тело простейшего — единственная клетка — действует как целый организм. Эта клетка и питается, и двигается, и размножается, и избавляется от продуктов обмена. Передвигаются одноклеточные животные с помощью ложноножек (амеба), жгутиков (эвглена зеленая), ресничек (инфузория-туфелька). Питаются простейшие мельчайшими животными, растительными организмами и гниющими органическими веществами, а паразитические формы кормятся соками своих хозяев. Пищу одноклеточные переваривают в пищеварительных вакуолях — пузырьках, заполненных пищеварительным соком.

Большинство одноклеточных организмов невидимы для глаза человека, и чтобы их рассмотреть, требуется микроскоп.

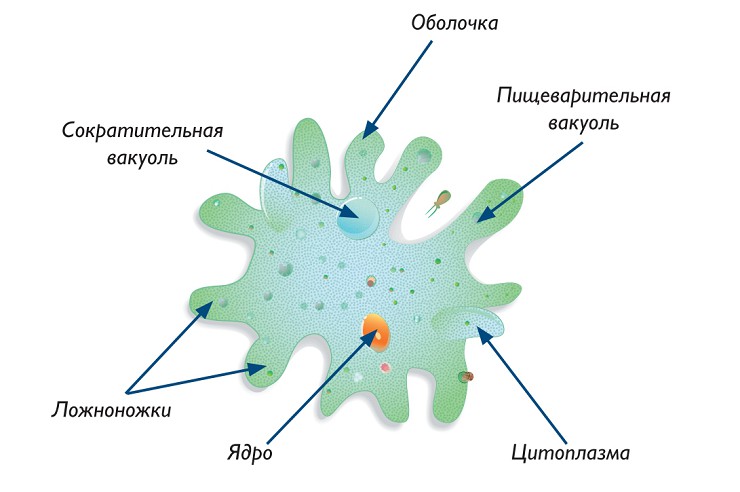

Амеба

Амеба обыкновенная — простейший одноклеточный организм размером 0,2—0,7 мм. Живет в пресноводных илистых водоемах. Цитоплазма амебы образует выросты — ложноножки, которые хватают пищу: бактерии, водоросли. Способ захвата пищи с помощью ложноножек называется фагоцитозом. Из цитоплазмы, обволакивающей добычу, образуется пузырек — пищеварительная вакуоль. Так амеба получает питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму.

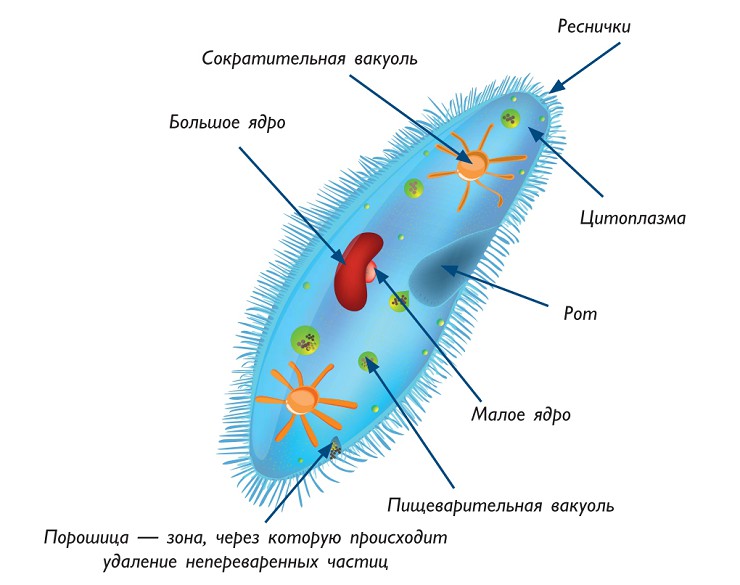

Инфузория-туфелька

Если рассмотреть под микроскопом каплю воды, взятой из пруда, то можно увидеть крошечное живое существо: длинное, похожее на туфельку, закругленное с одного конца и вытянутое с другого. Это и есть инфузория-туфелька — одноклеточное животное.

Одноклеточные великаны

Ксенофиофоры — одноклеточные организмы, живущие на дне океана на глубине до 10 641 м.

На такой глубине совсем мало кислорода, очень большое давление и отсутствует солнечный свет. Ксенофиофоры достигают 10 см в диаметре и служат средой обитания для разнообразных многоклеточных животных. Эти существа содержат много свинца, урана и ртути — тяжелых металлов, крайне ядовитых для обычных живых клеток.

Ксенофиофоры перерабатывают и фильтруют ил, тем самым обеспечивают среду для других обитателей морского дна — ракообразных, моллюсков и пр. Предположительно, эти организмы питаются подобно амебам — обволакивают пищу ложноножками.

Одноклеточные паразиты

Многие простейшие в качестве среды обитания используют другие организмы, то есть ведут паразитический образ жизни. Паразитизм — это форма межвидовых взаимоотношений двух организмов, при которых организм использует другой либо в качестве среды обитания, либо в качестве источника пищи.

Чем опасны паразиты?

Многие виды паразитических простейших вызывают тяжелые формы заболеваний человека, животных, а также растений. Паразиты обитают на наружных покровах, в тканях, крови и способны поражать все органы и ткани.

Источник

Вода многоклеточная или одноклеточная

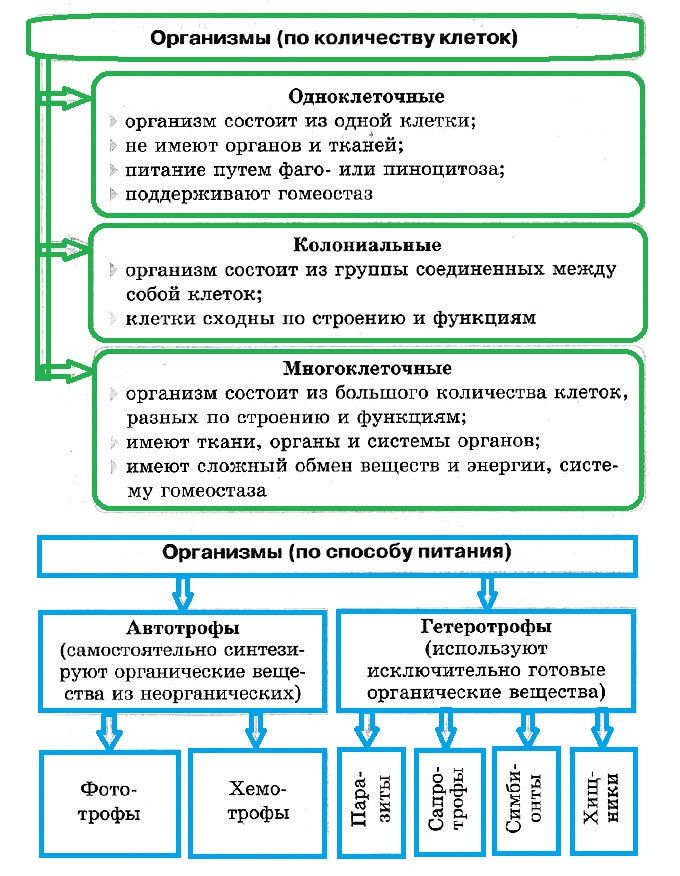

Код ЕГЭ: 3.1. Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные;

автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы

Общая характеристика одноклеточных

К одноклеточным организмам относят практически всех прокариот и некоторые группы эукариот. Часть прокариот переходит к колониальному образу жизни (см. ниже «Колониальные организмы»). Большинство же эукариот являются многоклеточными.

К одноклеточным эукариотам относится множество очень отличающихся друг от друга организмов, которых объединяет один признак — их единственная клетка является в то же время и целым организмом. Хотя в целом они устроены как типичная эукариотическая клетка, однако зачастую могут иметь дополнительные органеллы.

СТРОЕНИЕ. Поверхностный аппарат клетки, отделяющий организм одноклеточного от окружающей среды, зачастую устроен очень сложно. Как и у других клеток, его главная часть — плазмалемма. Надмембранный аппарат может быть представлен гликокаликсом, клеточными стенками различного химического состава, различными чешуйками и домиками (например, как у диатомовых водорослей). Подмембранный комплекс включает различные элементы цитоскелета, именно с ним связано передвижение одноклеточных эукариот. В состав подмембранного комплекса входят основания ресничек и жгутиков, с помощью трансформации элементов цитоскелета происходит движение псевдоподий (ложноножек). С цитоскелетом подмембранного комплекса связаны особые органеллы, которые характерны только для одноклеточных, — экструсомы. Это окружённые мембраной органеллы, которые служат для нападения и защиты.

Ядро у одноклеточных эукариот имеет типичное строение, но у некоторых организмов на протяжении всей жизни или на определённых этапах жизненного цикла в клетке содержится несколько (иногда до сотни) ядер. У инфузорий имеются ядра двух типов: небольшой микронуклеус (генеративное ядро), хранящий генетическую информацию и участвующий в половом процессе, и макронуклеус (вегетативное ядро) — крупное ядро, отвечающее за все процессы жизнедеятельности.

В цитоплазме некоторых одноклеточных эукариот (преимущественно пресноводных) имеются сократительные вакуоли, служащие для осморегуляции. Это одномембранные органеллы, снабжённые выводным каналом, выходящим на поверхность клетки. У инфузорий в состав сократительной вакуоли входит центральный резервуар и радиально расходящиеся канальцы. В сократительную вакуоль поступает жидкость, которая при периодическом сокращении вакуоли выводится наружу.

ПИТАНИЕ. По типу питания среди одноклеточных эукариот имеются как автотрофы, так и гетеротрофы. У автотрофов имеются хлоропласты различной формы (например, чашевидные, лентообразные). Кроме хлорофилла, хлоропласты могут содержать другие пигменты, служащие для лучшего улавливания солнечного света. Гетеротрофные организмы питаются различными органическими частицами или небольшими организмами (бактериями, другими одноклеточными и т. д.). Частицы захватываются при помощи ложноножек в ходе заглатывания частиц (фагоцитоза) или капель (пиноцитоза). У некоторых одноклеточных эукариот имеется особый участок клетки — клеточный рот (цитостом), в котором происходит захват пищевых частиц. Переваривание осуществляется в содержащих пищеварительные ферменты пищеварительных вакуолях (лизосомах).

Тип питания некоторых организмов зависит от образа жизни и среды обитания. Так, эвглена на свету питается автотрофно, производя органические вещества в ходе фотосинтеза, а в темноте переходит к гетеротрофному питанию, поглощая растворённые в воде питательные вещества.

СРЕДА ОБИТАНИЯ. Одноклеточные эукариоты обитают практически повсеместно, уступая в этом отношении только бактериям. Они распространены в пресных и солёных водоёмах, в почве, иногда живут на суше, хотя обычно для них необходима капельная влага. Также часто протисты (другое название одноклеточных эукариот) населяют другие организмы.

В водоёмах они входят в состав планктона и бентоса, являются пищей для многих водных организмов. Однако планктонные водоросли, размножаясь в огромных количествах, могут вызывать «цветение» воды, вызывающее гибель многих водных организмов.

Жизнь почвенных одноклеточных обычно имеет две стадии: активную (во время которой происходит питание, рост и размножение) и период покоя. Период покоя наступает вследствие различных причин: недостатка питательных веществ или кислорода, слишком высокой плотности популяции, сухости, накопления различных химических веществ, низкой температуры и др. Хотя существует мнение, что для некоторых видов стадия покоя в жизненном цикле является обязательной. Почвенные одноклеточные принимают участие в почвообразовании и повышают плодородие почв.

В теле многих губок, коралловых полипов, некоторых плоских червей и моллюсков могут обитать водоросли, дающие своим хозяевам кислород и питательные вещества и получающие от них убежище. Такая группа организмов, как лишайники, представляет собой сожительство гриба и водоросли. Обитая в кишечнике различных организмов (термитов и жвачных парнокопытных), они помогают хозяину переваривать пищу.

При паразитизме хозяину наносится вред. Паразитизм среди одноклеточных эукариот распространён довольно широко: они могут вызывать множество заболеваний животных и растений.

Колониальные организмы

Одноклеточные организмы могут объединяться в некое подобие многоклеточного организма, т. е. образовывать колонии. Отдельные особи в колонии могут быть неотличимы друг от друга (некоторые виды зелёных водорослей или инфузорий) или иметь достаточно сильные отличия и даже выполнять различные функции. Колонии образуются в результате бесполого размножения: при делении дочерняя клетка не отделяется от материнской, а остаётся связанной с ней.

Наиболее сложно устроены колонии вольвокса — представителя зелёных водорослей. Это полые шары величиной до 2 мм, они могут включать до 60 тыс. отдельных клеток. По краям колонии находятся двужгутиковые клетки, обеспечивающие передвижение. Кроме них имеются более крупные неподвижные репродуктивные клетки, которые, размножаясь, дают новые колонии. Дочерние колонии развиваются внутри материнской, а затем выходят из неё.

Полагают, что колониальные организмы являются связующим звеном между одноклеточными и многоклеточными организмами, и возникновение многоклеточности происходило через колониальность, причём в разных группах организмов неоднократно.

Общая характеристика многоклеточных организмов

Тело многоклеточных организмов во взрослом состоянии состоит из множества клеток и их производных (межклеточное вещество). Их клетки различаются по строению и выполняемым функциям, т. е. проявляется дифференциация клеток. Клетки, сходные по строению и происхождению, объединяются в ткани.

Грибы, однако, не имеют настоящих тканей, поэтому некоторыми учёными они не включаются в состав многоклеточных организмов. Из различных тканей образуются органы, которые у многоклеточных животных объединяются в системы органов, выполняющие определённую функцию (дыхание, выделение, пищеварение и т. д.).

Для многоклеточных организмов характерен сложный процесс индивидуального развития (онтогенез). Он начинается в большинстве случаев (за исключением вегетативного размножения) с деления одной клетки — зиготы (оплодотворённой яйцеклетки) — или споры.

Многоклеточность возникала в ходе эволюции неоднократно, она развивалась параллельно у разных групп организмов. Существует несколько гипотез возникновения многоклеточного организма, но все они сходятся в том, что многоклеточность возникла из колониальности.

Многоклеточные организмы могут образовывать колонии, которые образуются в результате вегетативного (бесполого) размножения, когда дочерняя особь остаётся связанной с материнской. Особи в колонии могут быть связаны в разной степени, зачастую их объединяет общее пищеварение. Между отдельными организмами колонии может происходить разделение функций.

Автотрофы, гетеротрофы

По типам питания все живые организмы подразделяются на две группы:

- Автотрофные. К ним относятся фототрофы – зеленые растения, и хемотрофы – некоторые протисты, грибы и бактерии. Это организмы, являющиеся продуцентами, производящие органические вещества из неорганических. Они располагаются схематично на первой ступени экологической пирамиды.

- Гетеротрофные. Это – организмы, питающиеся органическими веществами, произведенными другими их видами. В экологической пирамиде занимаются все уровни, кроме нижнего, на котором расположены автотрофы. В свою очередь гетеротрофные организмы разделяются на консументов – потребителей и редуцентов, разлагающих органику до простых органических и неорганических веществ. При этом, растительноядные животные являются гетеротрофами первого уровня, хищники, поедающие растительноядных – гетеротрофами второго уровня, хищники питающиеся хищниками – третьего и так далее.

Аэробы, анаэробы

По отношению к кислороду живые организмы делятся на четыре большие группы:

- Облигатные аэробы – тех, кто не может жить без кислорода, так как невозможными становятся процессы клеточного дыхания. К ним относятся большинство животных и зеленые растения.

- Микроаэрофилы – это некоторые виды бактерий, которым для жизнедеятельности необходимо небольшое количество кислорода – около 2 %.

- Факультативные анаэробы – живые организмы, которые могут обходиться без кислорода, но способны переключиться на кислородное дыхание. Это маслянокислые и молочнокислые бактерии, дрожжи.

- Облигатные анаэробы – эти организмы гибнут в кислородной среде. К ним относятся хемосинтезирующие бактерии и археи.

Анаэробные бактерии играют важную роль в круговороте вещества, делая его доступным для других участников экологических систем. Биологически же, анаэробный способ получения энергии намного менее эффективен, чем кислородное дыхание. Так, например, при дыхании образуется из одной молекулы глюкозы 38 молекул АТФ, а при бескислородном ее сбраживании – 2 молекулы.

Это конспект по теме «Одноклеточные и многоклеточные организмы». Выберите дальнейшие действия:

Источник

Bio-Lessons

Образовательный сайт по биологии

Водоросли. Одноклеточные и многоклеточные водоросли.

Водоросли. Одноклеточные и многоклеточные водоросли.

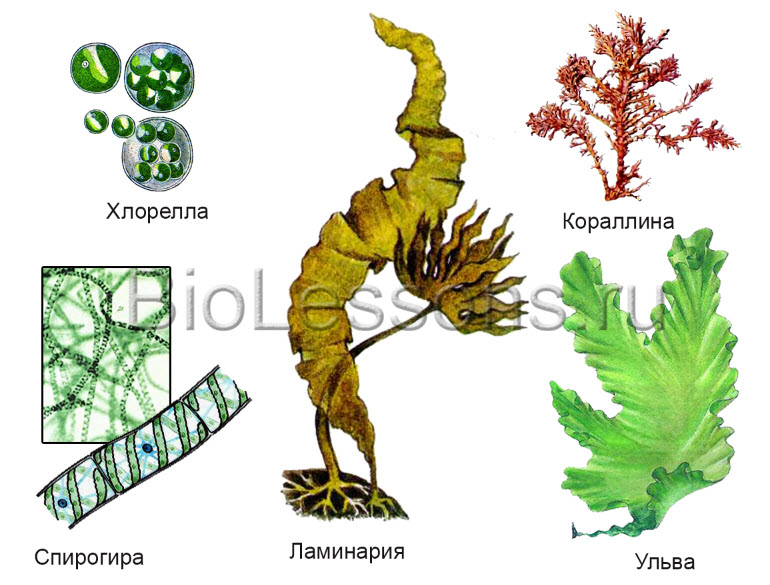

Водоросли растут в морях, озерах, реках и стоячих водах. Тело водорослей не имеет тканей и органов и называется талломом, или слоевищем. По строению и форме водоросли бывают: одноклеточные со жгутиками или без них, колониальные и многоклеточные (рис. 1).

Рис.1 Разнообразие водорослей

Размножение водорослей

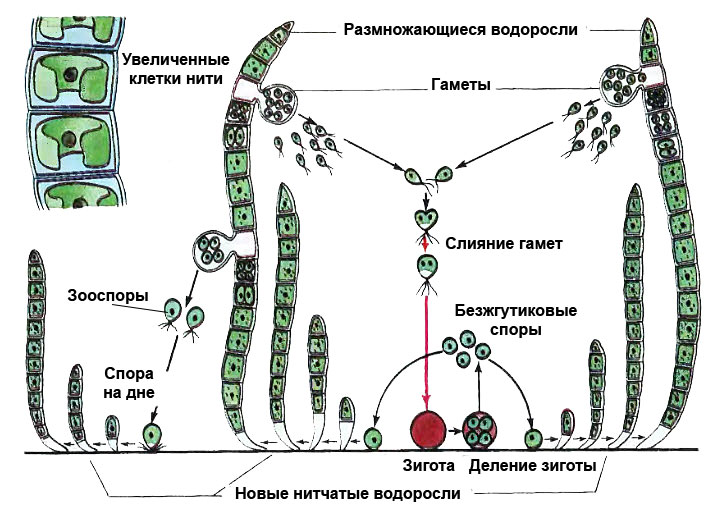

Водоросли размножаются вегетативным, бесполым и половым путями. При вегетативном размножении одноклеточных водорослей клетка делится на две части. Талломы многоклеточных водорослей делятся на несколько частей.

При бесполом размножении образуются споры со жгутиками или без них. Из спор вырастают взрослые водоросли.

При половом размножении созревшие мужские и женские половые клетки (гаметы) соединяются, образуя зиготу. Она делится па части, и образуются новые водоросли.

Одноклеточные водоросли

Хлоропласты водорослей называют хроматофорами. Хотя все водоросли содержат хлорофилл, не все они зеленые. Видимый цвет у хроматофор разный. В систематике принято выделять отделы зеленых, бурых, красных, диатомовых водорослей.

Клетки зеленых водорослей накапливают крахмал, образовавшийся в процессе фотосинтеза. Зеленые водоросли обитают и в пресной, и в соленой воде. Они лучше всего улавливают не рассеянный свет, поэтому живут на небольшой глубине. Одноклеточные зеленые водоросли — обязательный компонент планктона.

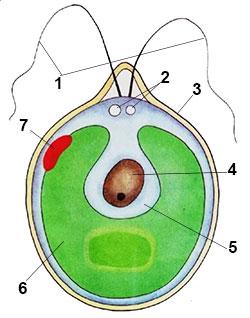

Типичной для одноклеточных является хламидомонада. Хламидомонады обитают в стоячей воде. Их чашевидный хроматофор зеленого цвета, также у них есть красный светочувствительный глазок и два хорошо развитых жгутика (рис. 2).

Рис.2 Строение хламидомонады (1-жгутики, 2- пульсирующие вакуоли, 3-оболочка клетки, 4-ядро, 5-цитоплазма, 6-хроматофор, 7-красный глазок)

Под действием солнечных лучей водоросли всей поверхностью тела поглощают минеральные соли воды и углекислый газ и образуют органические вещества, которыми питаются. Вместе с тем они выделяют кислород и дышат им.

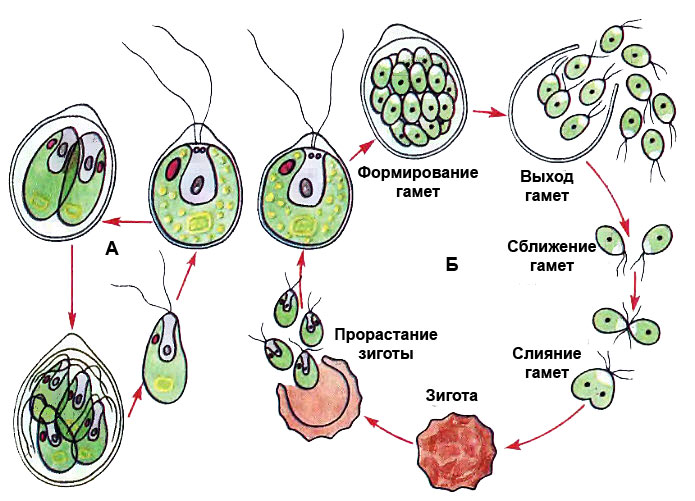

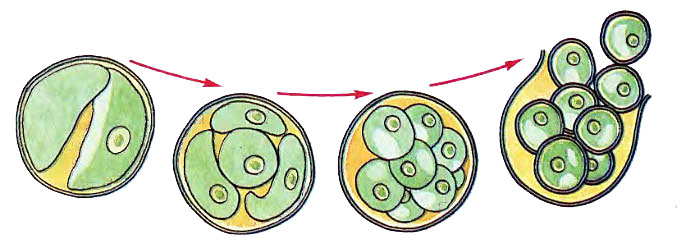

Летом при благоприятных условиях хламидомонада размножается делением. Перед делением она перестает двигаться и теряет жгутики. Из материнской клетки освобождаются 2-4, а иногда и 8 клеток. Эти клетки в свою очередь делятся. Таков бесполый способ размножения хламидомонады (рис.3 А).

При наступлении неблагоприятных для жизни условий (похолодание, пересыхание водоема) внутри хламидомонады возникают гаметы (половые клетки). Гаметы выходят в воду и соединяются попарно. При этом образуется зигота, которая покрывается толстой оболочкой и зимует. Весной зигота делится. В результате деления образуется четыре клетки — молодые хламидомонады. Это половой способ размножения (рис.3 Б).

Рис.3 Размножение хламидомонады: А — бесполое, Б — половое

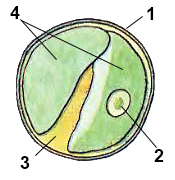

Хлорелла также относится к одноклеточным зеленым водорослям. В отличие от хламидомонады у нее нет жгутиков, помогающих быстро передвигаться, и красного глазка (рис.4).

Рис.4 Строение хлореллы (1-оболочка, 2-ядро, 3-цитоплазма, 4-хроматофор)

Еще одно отличие хлореллы состоит в том, что она размножается только бесполым путем: цитоплазма в клетке делится на несколько частей, и в каждой из них образуются споры без жгутиков. Каждая спора вырастает во взрослую хлореллу. Образовавшаяся хлорелла уже через сутки может размножаться сама. Способность хлореллы быстро размножаться имеет широкое применение (рис.5).

Рис.5 Бесполое размножение хлореллы

Многоклеточные зеленые водоросли.

Кроме одноклеточных водорослей в водоемах обитают и многоклеточные представители. В зависимости от пигмента они подразделяются на зеленые, бурые и красные.

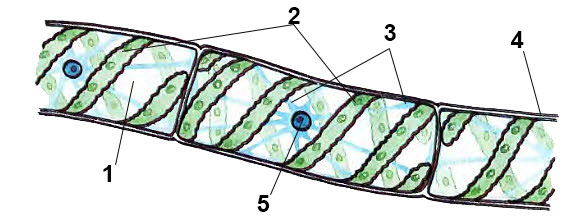

Одним из представителей зеленых водорослей является — спирогира (рис. 4). Эта нитчатая водоросль состоит из одного ряда удлиненных клеток. Вместе с другими водорослями она придает воде зеленый оттенок. На ощупь она шелковистая, слизистая и мягкая. Удлиненные клетки в нитях расположены в один ряд. Их хроматофоры в виде одной или нескольких лент расположены спирально. Спирогира размножается вегетативно — разрывом нити. Для них характерно и половое размножение — слияние целых клеток.

Рис.4 Строение спирогиры (1-вакуоль, 2-хроматофор, 3-цитоплазматический тяж, 4-оболочка)

Другой представитель многоклеточных нитевидных водорослей — улотрикс. Он растет на дне проточных вод, закрепившись на субстрате. В отличие от спирогиры его зеленые хроматофоры имеют форму широкого браслета. При бесполом размножении улотрикс образует жгутиковые зооспоры. При половом размножении происходит слияние гамет с образованием зиготы. После деления из зиготы образуются безжгутиковые споры, которые дают начало новым водорослям (рис.5).

Рис.5 Бесполое (слева) и половое (справа) размножение улотрикса

Водоросли — низшие растения, их тело — таллом, или слоевище, не разделяется на ткани и органы. Они размножаются вегетативно (кусочками тела), бесполым (спорами со жгутиками) и половым (гаметами) путями.

Все водоросли содержат хлорофилл в хроматофоре. В систематике выделяют бурые, красные, диатомовые и зеленые водоросли. К одноклеточным зеленым относится хлорелла (только бесполое размножение), хламидомонада (чашеобразный хроматофор).

Многоклеточные — спирогира (спиральный хроматофор, не прикреплен), улотрикс (прикреплен ко дну ризоидами, хроматофор в виде широкого браслета).

Источник