Водосброс, водосливная плотина

Водосброс, водосливная плотина — устройство в гидротехническом сооружении

Водосброс, водослив — устройство в гидротехническом сооружении, в котором сброс воды осуществляется через отверстие со свободной поверхностью потока.

Сброс воды осуществляется в случае переполнения водохранилища из-за паводка, сильных дождей и тд.

Исключение — водосливная плотина, на которой слив воды осуществляется постоянно.

- водосливы без затвора — пропускная способность водослива не регулируется и зависит только от уровня воды в водохранилище;

- водосливы с затвором — пропускная способность водосброса регулируется.

Другие часто используемые названия водосброса и сопутствующие термины:

- водоспуск — другое название;

- водосливная плотина (ВП) — плотина, предназначенная для пропуска воды путем перелива через ее гребень;

- водосливная поверхность — поверхность конструкции водослива, по которой непосредственно происходит слив воды;

- водосливной носок — выступ в конце водосливной поверхности, при сходе с которого струя воды свободно сбрасывается в нижний бьеф или сопрягается с ним с помощью гидравлического прыжка;

- грань водослива — наивысшая линия гребня водослива;

- гребень водослива — верхняя часть водослива.

Пропуск воды через водосливные отверстия на гребне плотины чаще всего регулируется затворами.

Водосливные отверстия могут быть использованы также для пропуска льда, иногда леса, а при низком пороге — наносов и, при соответствующих скоростях течения и габаритах отверстия — судов.

Водосливные отверстия ограничены быками и устоями, направляющими поток в отверстия и используемыми одновременно в качестве опор для затворов, подъемных механизмов и мостов.

В состав водосливной плотины на нескальном основании входят также понур, устраиваемый в верхнем бьефе перед телом водослива для удлинения пути фильтрационного потока под подошвой сооружения, а также крепление нижнего бьефа — устройства для гашения энергии и защиты русла от размыва.

ВП бывают бетонные, железобетонные, деревянные; проводятся исследования возможности перелива воды через земляные плотины и каменнонабросные плотины.

ВП рассчитывают на пропуск «расчетного» максимального расхода реки при нормальном подпорном уровне (НПУ) верхнего бьефа (с учетом пропускной способности др. сооружений гидроузла), затем проверяется возможность пропуска макс, расхода при чрезвычайных условиях эксплуатации и определяется форсированный подпорный уровень (ФПУ).

Макс. расходы реки определяют методами гидрологии. Пропускная способность водосливной плотины рассчитывается по формулам гидравлики.

Величина напора на гребне водослива назначается из условий: достижения возможно больших удельных (на 1 м длины плотины) расходов воды в конце крепления русла (на рисберме) в нижнем бьефе (однако с допустимыми в отношении защиты сооружения от подмыва скоростями течения воды), получения минимальной общей стоимости сооружения, приемлемой высоты затворов и недопущения опасной вибрации тела водослива.

На построенных ВП величина напора на гребне обычно составляет от 2 до 8 м, достигая в отдельных случаях 15-18 м.

Удельные расходы принимаются до 50- 60 м 3 /сек. на 1 м длины водослива для ВП на нескальных грунтах и до 100-120 м 3 /сек. — на скальных.

Общая длина водосливного фронта разбивается на ряд пролетов, в тч рассчитанных на величину хода судов.

ВП имеют также глубинные отверстия (водоспуски).

Величина кинетической энергии потока, сбрасываемого через водосливные плотины (зависящая от расхода воды и напора), может быть весьма значительной.

Эта энергия гасится частично в процессе разрушения дна и берегов нижнего бьефа, частично затрачивается на внутреннее сопротивления воды (вихреобразование, удары струи и др).

По мере увеличения размыва русла его интенсивность уменьшается и с течением времени размывы прекращаются.

Основные виды сопряжения потока, прошедшего через плотину, с нижним бьефом:

донный режим, когда струя плавно опускается с плотины и движется у дна, растекаясь кверху, и вихревой валец затопленного прыжка располагается сверху;

поверхностный режим, когда струя сходит с повышенного уступа или носка плотины и движется у поверхности нижнего бьефа, образуя поверхностный прыжок и растекаясь книзу, покрывая собой вихревой валец у дна;

свободно падающая струя, когда струя свободно падает с гребня или носка-трамплина, размер которых выбирают, исходя из условий пропуска льда, леса, судов, производства работ, экономических показателей и тд.

Дно нижнего бьефа (водобой и рисберма) крепится на таком протяжении от плотины, чтобы возможный размыв русла не угрожал ее устойчивости и прочности. Для удешевления крепления стремятся погасить избыточную энергию потока и довести его скорости до приемлемых величин на кратчайшем расстоянии от плотины. Это достигается регламентированным маневрированием затворами (равномерное открытие их- по длине водосливной плотины) и сооружением на водобое спец. устройств для гашения энергии потока.

При сходе с рисбермы скорости течения доводятся до неразмывающих или до почти неразмывающих русло.

В ряде случаев для этой цели рисберма заканчивается углублением (ковшом), на дно которого отсыпается камень.

Режим сопряжения бьефов, тип и размеры крепления нижнего бьефа для крупных сооружений

Фильтрация воды из верхнего бьефа в нижний происходит под подошвой ВП и в обход ее в грунте берега или примыкающей земляной плотины. Для борьбы с фильтрацией воды в обход плотины устои снабжают открылками и диафрагмами.

Против фильтрационных деформаций (суффозии, выпора) грунта основания под подошвой плотины устраивается рациональный подземный контур гидросооружения. В состав последнего при нескальных основаниях входит подошва понура, тела водослива, водобоя и рисбермы, шпунты или зуб, дренажи.

До недавнего времени ВП строились в основном гравитационного типа, в последнее время расширяется применение водосливных арочных и контрфорсных плотин, а также сборных железобетонных плотин. ВП сооружаются преим. из бетона и железобетона и достигают значит, размеров — до 260 м в высоту и несколько сот метров в длину.

Источник

Применение энергии водного потока, устройство гидротехнических сооружений гидроэлектростанций (ГЭС)

Энергия водных потоков

Энергия (потенциальная), которой располагает водный поток, определяется двумя величинами: количеством протекающей воды и высотой ее падения до устья.

В естественном состоянии энергия речного потока расходуется на размыв русла, перенос частиц грунта, трение о берега и дно.

Энергия водного потока распределяется, таким образом, по всему течению, хотя и неравномерно — в зависимости от уклонов дна и секундных расходов воды. Для использования энергии потока в пределах определенного участка необходимо сосредоточить ее в одном сечении — в одном створе.

Иногда такое сосредоточение создается природой в виде водопадов, однако в большинстве случаев его приходится создавать искусственно, с помощью гидротехнических сооружений.

ГЭС Итайпу — крупнейшая гидроэлектростанция в мире по производству электроэнергии

Сосредоточивается энергия в месте сооружения гидроэлектростанции (ГЭС) двумя способами:

плотиной, перегораживающей реку и поднимающей воду в верхнем по течению бассейне — в верхнем бьефе на Н метров по отношению к уровню нижнего бассейна — нижнего бьефа. Разность уровней верхнего и нижнего бьефов Н называется напором. Гидроэлектростанции, в которых напор создается плотиной, называются приплотинными и строятся обычно на равнинных реках;

с помощью особого обводного канала — деривационного канала. Деривационные станции строятся преимущественно в горных местностях. Деривационный канал имеет очень малый уклон, поэтому в конце его почти полностью концентрируется весь напор обводимого каналом участка реки.

Мощность потока в створе сооружения определяется количеством воды, протекающей через створ за одну секунду, Q и напором Н. Если Q измерять в м 3 /сек, а H в метрах, то мощность потока в створе будет равна:

В электрогенераторах гидроэлектростанции будет использована только часть этой мощности, равная к. п. д. установки. Поэтому мощность электрической станции при напоре Н и расходе воды через турбины Q составит:

Р = 9,81 * Q *H *кпд кВт.

Машинный зал гидроэлектростанции

В реальных условиях работы гидроэлектростанций часть воды может сбрасываться мимо турбин.

Энергия водных потоков используется уже на протяжении многих столетий. Широкое использование водной энергии стало возможным только в конце XIX в., когда был изобретен электрический трансформатор и создана система трехфазного переменного тока. Возможность передачи энергии на далекие расстояния позволила использовать энергию самых мощных водных потоков.

Китайская гидроэлектростанция «Три ущелья», расположенная на русле реки Янцзы, является крупнейшей в мире по установленной мощности

Состав и устройство гидротехнических сооружений ГЭС

В состав узла сооружений приплотинной ГЭС обычно входят:

плотина, создающая напор. В верхнем бьефе плотины образуется водохранилище большего или меньшего объема в зависимости от топографических условий и высоты плотины, регулирующее расход воды через турбины в соответствии с графиком нагрузки;

водопропускные сооружения, имеющие разное назначение и, соответственно, разное исполнение: для сброса в нижний бьеф излишней воды, не используемой в турбинах, например, паводковых вод (водосливные сооружения); для снижения горизонта воды в верхнем бьефе, что иногда необходимо, например, при ремонте гидротехнических сооружений (водоспуск); для распределения воды между водопользователями (водозаборные сооружения);

транспортные сооружения — судоходные шлюзы, обеспечивающие на реке сквозное судоходство, плотоходы и бревноспуски для сплава леса;

Разрез по зданию ГЭС

Характерные сооружения деривационной ГЭС — деривационный канал и трубопроводы от канала к турбинам.

Основным по значению, наиболее ответственным технически и самым дорогим звеном узла сооружений ГЭС является плотина. По способу пропуска воды различают плотины:

глухие, не пропускающие воду;

водосливные, у которых вода переливается через гребень плотины;

щитовые, пропускающие воду при открытии щитов (затворов).

Корналво — плотина в Испании, в провинции Бадахос, находится в эксплуатации в течение почти 2000 лет.

Плотины обычно бывают земляные и бетонные.

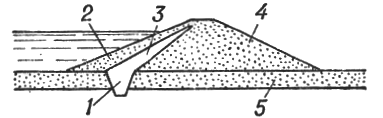

Поперечный профиль земляной плотины: 1 — зуб; 2 — защитный слой из песка и гравия; 3 — экран из суглинка: 4 — тело плотины; 5 — водонепроницаемый пласт основания

На рисунке показан профиль земляной плотины, построенной на водопроницаемом слое небольшой мощности. Тело плотины отсыпается из любых грунтов, не содержащих большого количества органических примесей и водорастворимых солей.

При отсыпке плотины из водопроницаемых грунтов в теле плотины устраивается экран из суглинка, препятствующий фильтрации воды. Водопроницаемый слой, на котором строится плотина, из тех же соображений прорезается водонепроницаемым зубом.

Если плотину полностью отсыпают из суглинков или супесков, то нет необходимости в противофильтрационном экране. Сверху экран покрывается защитным слоем из песка и гравия, который в свою очередь защищается от размыва волнами каменным мощением (от гребня плотины до отметки, лежащей на 0,5 — 0,7 м ниже самого низкого возможного горизонта воды в верхнем бьефе).

При отсыпке земляной плотины каждый слой тщательно утрамбовывают катками. Недопустим слив воды через гребень земляной плотины, так как появляется опасность ее размыва. По гребню земляной плотины обычно устраивается проезжая дорога, которая определяет ширину гребня. Гребень вымащивают обычным способом.

Ширина основания плотины зависит от ее высоты и принятого наклона откосов к горизонту. Верховой откос делается более пологим, чем низовой.

В настоящее время при сооружении крупных земляных плотин широко применяют метод гидромеханизации.

Плотина Willow Creek, штат Орегон, США, гравитационного типа, сделанная из бетона

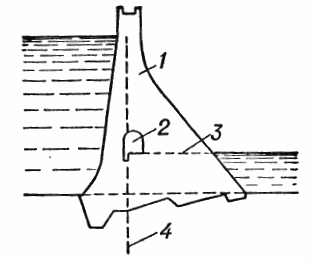

Схема глухой бетонной плотины: 1 — дренаж плотины; 2 — смотровая галерея; 3 — коллектор; 4 — дренаж основания

На рисунке показана глухая бетонная плотина обычного профиля с проезжей дорогой по верху. Для более надежного сопряжения плотины с грунтом и берегами основание плотины выполняется в виде нескольких уступов. По напорной стороне устраивается зуб глубиной 0,05 — 1,0 H .

Для борьбы с фильтрацией под зубом устраиваются противофильтрационные завесы, для чего через систему буровых скважин диаметром 5 — 15 см в трещины основания (грунта) нагнетается цементный раствор.

Хотя тело плотины возводится из плотного бетона, тем не менее через нее всегда просачивается вода. Для отвода этой воды в нижний бьеф в плотине устраивается дренажная система, состоящая из вертикальных скважин — дрен (диаметром 20 — 30 см), выполняемых в теле плотины через каждые 1,5 — 3 м.

Дренируемая по ним вода попадает в кюветы смотровой галереи 2, откуда горизонтальными коллекторами 3 отводится в нижний бьеф. Смотровую галерею, идущую в теле плотины по всей ее длине, делают для наблюдения за состоянием бетона и фильтрацией воды.

Деривационные водоподводящие сооружения чаще всего выполняют в виде открытого канала. В мягких грунтах сечение канала имеет обычно вид трапеции. Стенки и дно канала для уменьшения фильтрации, предохранения от размыва, уменьшения шероховатости и связанных с нею потерь напора облицовывают бетоном или асфальтом. Применяется также облицовка из булыжного камня.

Деривационные каналы в скалистых грунтах выполняют прямоугольного сечения. Если нет возможности выполнить деривацию открытым каналом, применяют штольни прямоугольного или круглого сечения. Воду от деривационного канала к турбинам подают по трубопроводам. Трубопроводы бывают металлические, железобетонные и деревянные.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник