Фториды в воде

Vodalab рассказывает о важном компоненте качества воды -фторидах.

В этой статье рассматривается влияние фторид-иона на здоровье человека, приводятся рекомендации различных стран .

Общая информация:

Фториды — это химические соединения фтора с другими элементами. Основным источником фтора являются соли в питьевой воде и пище. Попадая в организм, они с кровью распространяются ко всем органам.

В отличие от загрязнения по железу, мутности или жесткости, превышение ПДК по фторидам невозможно ощутить визуально. Фториды в воде не оставят следы накипи на чайнике, также вы не увидите рыжих разводов на сантехнике. Тем не менее, избыток фторидов в воде несёт существенную опасность для здоровья человека.

Влияние фторидов на здоровье человека:

Еще в 90-х годах XIX столетия ученый Фредерик МакКей изучал влияние фтора на состояние зубов человека в течение тридцати лет! Маккей практиковал в Колорадо и заметил, что большинство его пациентов имеют коричневые зубы (в то время еще не существовало понятия флюороза). Жителей штата Техас с коричневыми зубами было так много, что в США пошло идиоматическое выражение «Техасские зубы». Не смотря на некрасивый вид зубов, жители штата Техас редко имели кариес по сравнению с жителями других штатов. Наконец, в 1931 году была опубликована научная статья, которая свидетельствовала об отрицательной корреляции содержания фторид-иона в воде и уровня кариеса.

Тем не менее, избыток фтора приводит к росту числа зубных заболеваний, в частности к флюорозу (заболевание, характеризующееся появлением темных пятен на зубах), от которого чаще всего страдают дети. Также высокий уровень потребления фтора приводит к деформации костей скелета и изменению процессов обмена веществ.

По этой причине перед исследователями возник вопрос об оптимальном уровне фтора в воде.

В 1962 Служба общественного здравоохранения США рекомендовала потребление воды с концентрацией фторидов от 0,7 мг/л до 1,2 мг/л. В 2015 году рекомендуемый уровень сдвинулся на уровень нижней границы: 0,7 мг/л.

В 2011 году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что концентрация фторидов 1,5 мг/л должна являться предельно допустимой. Австралийские исследователи в 2007 году опубликовали статью, где рекомендовали употребление воды с концентрацией фторидов от 0,6 мг/л до 1,2 мг/л.

Известно, что около 50% всего фтора, поступающего в организм, депонируется в костных тканях. Оставшиеся 50% выводятся из организма в процессе выделения.

Нормы СанПиН по фторидам:

В России согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 максимально допустимое содержание фтора в воде составляет 1,5 мг/л.

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» относит к высшей категории бутилированную воду с концентрацией фторидов от 0,6 мг/л до 1,2 мг/л. Нормативные требования к воде детского питания еще жестче. Концентрация фторидов в такой воде не должна превышать 0,7 мг/л.

Вы можете заказать анализ воды на фториды, заполнив соответствующую форму здесь или позвонив по телефону +7(495)150-15-93.

Источник

Вода по калию фториду

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАЛИЙ ФТОРИСТЫЙ 2-ВОДНЫЙ

Reagents. Potassium fluoride 2-aqueous. Specifications*

* Наименование стандарта. Измененная редакция, Изм. N 3.

ОКП 26 2113 1320 80

Дата введения 1975-07-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 мая 1975 г. N 1364 срок введения установлен с 01.07.75

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 20.12.84 N 4775 срок действия продлен до 01.07.90**

** Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). — Примечание изготовителя базы данных.

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1985 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1979 г., декабре 1984 г. (ИУС 1-80, 4-85).

ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие с 01.07.90 постановлением Госстандарта СССР от 07.12.89 N 3609 с 0107.90

Изменение N 3 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 3, 1990 год

Настоящий стандарт распространяется на 2-водный фтористый калий, представляющий собой бесцветные прозрачные кристаллы, расплывающиеся на воздухе, легко растворимые в воде.

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) — 94,13.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. 2-водный фтористый калий должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По химическим показателям 2-водный фтористый калий должен соответствовать нормам, указанным в табл.1.

Чистый для анализа (ч.д.а.)

ОКП 26 2113 1322 06

Чистый (ч.)

ОКП 26 2113 1321 07

1. Массовая доля 2-водного фтористого калия (KF·2H O), %, не менее

2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более

3. Массовая доля кислот (в пересчете на фтористый водород (HF), %, не более

4. Массовая доля щелочей (в пересчете на гидроокись калия (KOH), %, не более

5. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более

6. Массовая доля сульфатов (SO ), %, не более

7. Массовая доля железа (Fe), %, не более

8. Массовая доля свинца, марганца, меди (Pb+Mn+Cu), %, не более

9. Массовая доля кремния (Si), %, не более

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Разд.1. (Измененная редакция, Изм. N 2).

2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.1. 2-водный фтористый калий по степени воздействия на организм человека относится к веществам 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Предельно допустимая концентрация его (в пересчете на HF) в воздухе рабочей зоны производственных помещений — 0,2 мг/м среднесменная и 1 мг/м — максимально-разовая. При увеличении предельно допустимой концентрации 2-водный фтористый калий может вызвать острые или хронические отравления с поражением жизненно важных органов и систем.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2а.2. Определение предельно допустимой концентрации 2-водного фтористого калия в воздухе основано на поглощении фтористого водорода раствором ализаринкоплексоната лантана с последующим измерением оптической плотности образовавшегося тройного комплексного соединения синего цвета.

2а.3. При работе с препаратом следует применять индивидуальные средства защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также соблюдать правила личной гигиены.

Не допускать попадания препарата внутрь организма и на кожу.

2а.4. Помещения, в которых проводятся работы с препаратом, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиляцией. Анализ препарата следует проводить в вытяжном шкафу лаборатории.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

Разд.2а. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885-73.

2.2. Массовые доли сульфатов, хлоридов, железа, кремния, марганца, меди и свинца изготовитель определяет в каждой 10-й партии.

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025-86.

При взвешивании применяют лабораторные весы общего назначения типа ВЛР-200, ВЛКТ-500г-М и ВЛР-1кг или ВЛЭ-200г.

Допускается применять другие средства измерения с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885-73. Масса средней пробы не должна быть менее 450 г.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.2. Определение массовой доли 2-водного фтористого калия

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.2.1. Применяемые приборы, реактивы и растворы:

колонка из фторопласта-4 или из любого другого материала, устойчивого к воздействию слабых растворов фтористого водорода, с внутренним диаметром 18-20 мм и рабочей высотой 100 мм, в верхней части которой имеется расширение, в нижнюю — вложена фторопластовая пластинка с мелкими отверстиями;

* На территории Российской Федерации действуют ГОСТ 29169-91, ГОСТ 29227-91-ГОСТ 29229-91, ГОСТ 29251-91-ГОСТ 29253-91, здесь и далее по тексту. — Примечание изготовителя базы данных.

стаканы фторопластовые или стаканы из полиэтилена;

термометр со шкалой до 100 °С;

вода дистиллированная, не содержащая СО , готовят по ГОСТ 4517-75;

ГОСТ 27067-86, раствор с массовой долей 10%;

катионит марки КУ-2-8 по ГОСТ 20298-74, 1-го сорта;

кислота соляная по ГОСТ 3118-77, разбавленная 1:2;

фенолфталеин (индикатор) по ТУ 6-09-5360-87, спиртовой раствор с массовой долей 1%; готовят по ГОСТ 4919.1-77;

натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77, раствор концентрации (NaOH)=0,1 моль/дм (0,1 н.), готовят по ГОСТ 25794.1-83;

кислота азотная по ГОСТ 4461-77, раствор с массовой долей 10%; готовят по ГОСТ 4517-87;

серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75, раствор с массовой долей 2% в растворе азотной кислоты с массовой долей 10%;

спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87, высший сорт.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.2.2. Подготовка к анализу

3.2.2.1. Подготовка катионита

Катионит с частицами размером от 0,3 до 1,25 мм помещают в стакан, заливают раствором соляной кислоты и выдерживают в течение 12 ч. Затем раствор сливают, а катионит промывают несколько раз нагретым до 50-60 °С раствором соляной кислоты до отрицательной реакции на ион железа (проба с роданистым аммонием).

Затем катионит полностью отмывают дистиллированной водой от хлор-иона до отрицательной реакции на хлор-ион (проба с азотнокислым серебром).

Отмытый катионит хранят под слоем воды без СО в банке с притертой пробкой.

3.2.2.2. Подготовка колонок

Колонку заполняют водой. Для этого нижний конец фторопластовой трубки погружают в воду, открывают зажим, закрывают колонку сверху пробкой, в которую вставлена стеклянная трубка и через трубку засасывают воду. Необходимо добиться полного отсутствия пузырьков воздуха.

Затем в колонку вносят небольшими порциями катионит до высоты столба 100 мм.

Перед пропусканием анализируемого раствора колонку промывают водой и проверяют кислотность среды промывных вод по метиловому оранжевому. Для этого в стакан вместимостью 50 см отбирают 25 см промывных вод, во второй стакан — 25 см дистиллированной воды, прибавляют по одной капле метилового оранжевого и перемешивают. Окраска раствора должна быть одинаковой.

Источник

Вода по калию фториду

Запах скошенной травы, сена

Запахи естественного происхождения, не подходящие под предыдущие определения

Запахи второй группы (искуственного происхождения) называют по определяющим запах веществам: хлорный, бензиновый и т.д.

Вкус и привкус

Интенсивность вкуса и привкуса определяется также по 6-балльной шкале (табл.4)

Таблица 4. Характеристика вод по интенсивности вкуса

Оценка вкуса и привкуса, баллы

Интенсивность вкуса и привкуса

Характер проявления вкуса и привкуса

Вкус и привкус не ощущается

Вкус и привкус сразу ощущается потребителем, но обнаруживаются при тщательном тестировании

Вкус и привкус замечаются, если обратить на это внимание

Вкус и привкус легко замечаются и вызывают неодобрительный отзыв о воду

Вкус и привкус обращают на себя внимание и заставляют воздержаться от питья

Вкус и привкус настолько сильны, что делают воду непригодной к употреблению

Для питьевой воды допускаються значения показателй вкуса и привкуса не более 2 баллов.

Различают 4 вид вкусов:

Качественную характеристику оттенков вкусовых ощущений — привкуса — выражают описательно: хлорный, рыбный, горьковатый и так далее. Наиболее распространенный соленый вкус воды чащу всего обусловлен растворенным в воде хлоридом натрия, горький — сульфатом магния, кислый — избытком свободного диоксида углерода и т.д.

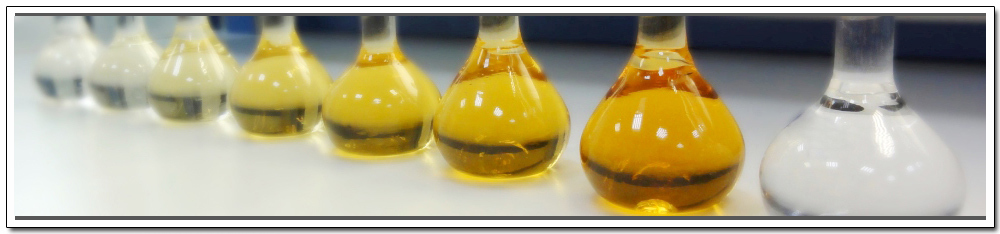

Показатель качества воды, характеризующий интенсивность окраски воды и обусловленный содержанием окрашенных соединений, выражается в градусах платино-кобальтовой шкалы и определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с эталонами.

Цветность природных вод обусловлена главным образом присутсвием гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа, колеблется от единиц до тысяч градусов (табл.5)

Таблица 5. Характеристика вод по цветности

Единицы измерения, градус платино-кобальтовой шкалы

Более 80 до 120

Взвешенные твердые примеси, присуствующие в природных водах, состоят из частиц глины, песка, ила, суспедированных органических и неорганических веществ, планктона и различных микроорганизмов. Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды.

Содержание в воде взвешенных примесей, измеряемое в мг/л, дает представление о загрязненности воды частицами, в основном, условным диаметром более 10 (в -4 степени) мм.

Водородный показатель (рН)

Величина рН воды — один из важнейших показателей качества вод для определения тсабильности воды, ее накипеобразующих и коррозионных свойств, прогнозирования химических и биологических процессов, происходящих в природных водах. В зависимости от рН воду рационально делить на семь групп (табл.6)

Таблица 6. Классификация вод по рН

От величины рН зависит развитие и жизнедеятельность многих организмов, агрессивное действие воды на металлы и бетон. Величина рН воды также влияет на процессы превращения различных форм биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ.

В соответсвии с требованиями к составу и свойствам питьевой воды, величина рН не должна выходить за пределы интервала значений 6,0-9,0. Контроль уровня рН особенно важен на всех стадиях водоочистки, так как его «уход» в ту или иную сторону может не только существенно сказаться на запахе, привкусе и внешнем виде воды, но и повлиять на эффективность водоочистных мероприятий.

При низком рН вода обладает высокой коррозионной активностью, а при высоких уровнях (рН>11) вода приобретает характерную мылкость, неприятный запах, вызывает раздражение глаз и кожи.

Минерализация — суммарное содержание всех найденных при химическом анализе воды минеральных веществ. Минерализация природных вод, определяющая их удельную электропроводность, изменяется в широких пределах. Большинство рек имеет минерализацию от нескольких десятков миллиграммов в литре до нескольких сотен. Их удельная электропроводимость варьируется от 30 до 1500 мкСм/см. Минерализация подземных вод и соленых озер изменяется в интервале от 40-50 мг/л до сотен г/кг (плотность в этом случае уже значительно отличается от единицы). Удельная электропроводимость атмосферных осадков с минерализацией от 3 до 60 мг/л составляет значения 10-120 мкСм/см.

Таблица 7. Характеритика вод по минерализации

Единица измерения, г/л

Предел пресных вод — 1 г/л — установлен в связи с тем, что при минерализации более этого значения вкус воды неприятен — соленый или горько-соленый.

Предел — граница между солоноватыми и солеными водами — принят на том основании, что при минерализации около 25 г/л температура замерзания воды и температура наибольшей плотности морской воды совпадают, и при этом меняются некоторые свойства воды.

Граница 50 г/л между солеными водами и рассолами обусловлена тем, что соленость больше этого значения не бывает в морях; Такая соленость характерна только для соленых озер и некоторых подземных вод.

Таблица 8. Характеристика вод по общей минерализации (наиболее распространеннная градация)

Общая минерализация, г/л

Более 3,0 до 10,0

Более 10,0 до 50,0

Более 50,0 до 300,0

В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды суммарная минерализация не должна превышать 1000 мг/л. Вода содержащая большое количество солей, отрицательно влияет на растения и человека, вызывает образование накипи на стенках котлов, коррозию, засоление почв. Регулярное употребление высокоминерализированной воды приведет к болезням пищеварения, обмена веществ, повышеной сухости кожи.

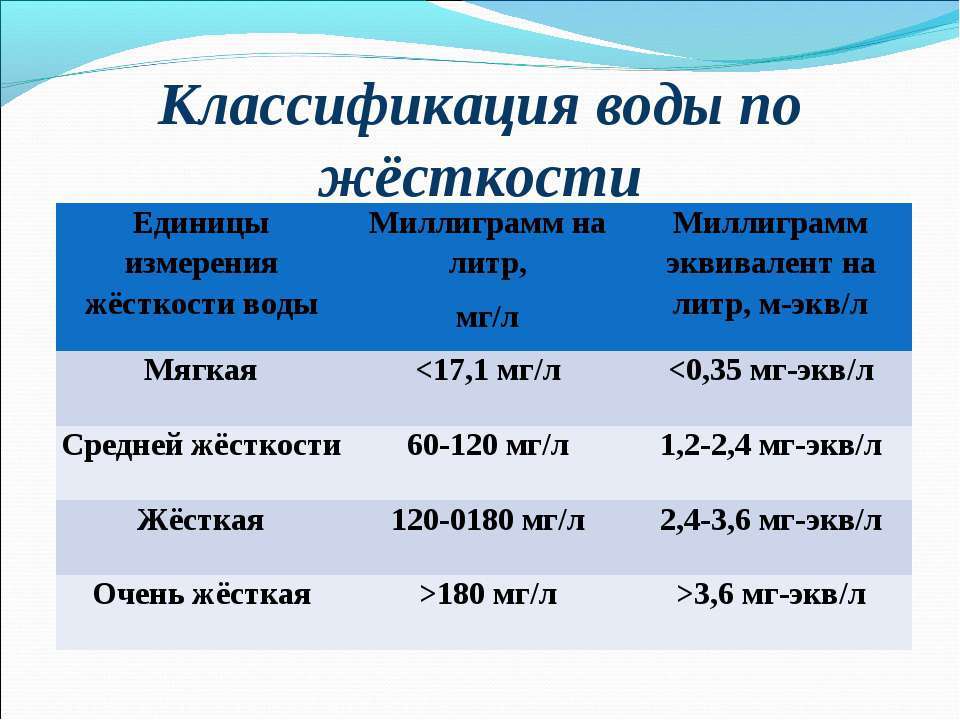

Жесткость воды обуславливается наличием в воде ионов кальция, магния, стронция, бария, железа, марганца. Но общее содержание в природных водах ионов кальция и магния несравнимо больше содержания всех других перечисленных ионов — и даже их суммы. Поэтому под жесткостью понимают сумму количеств ионов кальция и магния — общая жесткость, складывающаяся из значений карбонатной (временной, устраняемой кипячением) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Первая вызвана присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния, вторая — наличием сульфатов, хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов этих металлов. Однако при значении жесткости воды более 9 ммоль/л нужно учитывать содержание в воде стронция и других щелочноземельных металлов.

По стандарту ИСО 6107-1-8: 1996, включающему более 500 терминов, жесткость определяется как способность воды образовать пену мылом. Содержание в питьевой воде кальция и магния играет важнейшую роль для человеческого организма. Недостаточность кальция в организме негативно сказывается на функии сердечной мышцы и на активности некоторых ферментов. А недостаток содержания кальция в крови ведет к понижению возбуждаемости нервной системы и, как следствие, к возникновению судорог. Кальций необходим для формирования костных тканей, в том числе зубов. Соли магния тоже необходимы человеку, поскульку входят в ряд жизненно важных ферментов. Дефицит магния проводит к коронарной болезни сердца; с другой стороны, повышенное содержание магния угнетающе действуют на нервную систему, поражая двигательные нервные окончания.

По значению общей жесткости природные воды делят на группы (табл.9)

Таблица 9. Классификация воды по жесткости

Единица измерения, ммоль/л

В естественных условиях ионы кальция и магния определяющие жесткость, поступают в воду в результате взаимодействия растворенного диоксида углерода с карбонатными минералами и других процессов растворенияи химического выветривания горных пород. Источником этих ионов являются также микробиологические процессы, протекающие в почвах. Обычно преобладает жесткость, обусловленая ионами кальция (до 70%); однако в отдельных случаях магниевая жесткость может достигать 50-60%. Жесткость морской воды и океанов значительно выше (десятки ммоль/л). Жесткость поверхностных вод подвержена заметным сезонным колебаниям, достигая обычно наибольшего значения в конце зимы и наименьшего — в период половодья.

Росстандартом в качестве единицы жесткости воды установлен моль на кубический метр (моль/м 3). Один моль на кубический метр соответствует массовой концентрации эквивалентов ионов кальция 20,04 г/м 3 (мг/л) или ионов магния 12,153 г/м 3 (мг/л). Т.е., 1 моль/м 3 = 1 ммоль/л = 1 мг-экв/л — 1 мг-экв/дм 3 . В зарубежных странах широко используются такие единицы жесткости, как немецкий градус (do, dH), французский градус (fo), американский градус (ppm CaCO³).

Основные единицы жесткости воды и их соотношение:

Немецкий градус, do

gpg (grain per gallon,

Прим.1 Опалесценция — «[опал + лат. -escenua суффикс, означающий слабое действие] — физ. явление рассеяния света мутной средой, обусловленное ее оптической неоднородностью; наблюдается, напр. , при освещении большинства коллоидных растворов, а также у веществ в критическом состоянии

Опалесценция критическая — резкое усиление рассеяния света чистыми веществами (газами или жидкостями) в критических состояниях, а также растворами при достижении ими критических точек смешения.

Повышенная жесткость воды негативно отражается на здоровье человека. В быту появление накипи приводит к уменьшению срока слыжбы водонагревателей, ухудшаются моющие свойства мыла и стиральных порошков, из-за горьковатого привкуса ухудшаются вкусовые свойства воды.

Порог вкуса для иона кальция лежит в диапазоне 2-6 ммоль/л, в зависимости от соответствующего аниона. Порог вкуса для магния и того ниже, наилучшие вкусовые свойства имеет вода с жсткостью 1,6-3,0 ммоль/л.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не регламентирует величину жесткости по показаниям влияния на здоровье. В материалах ВОЗ говориться о том, что несмотря на выявленную статистическим путем зависимость между жесткостью питьевой воды и сердечно-сосудистыми заболеваниями, этих данных недостаточно для вывода о причинном характере этой связи. Однозначно не доказано и то, что мягкая вода оказывает отрицательный эффект на баланс минеральных веществ в организме человека.

Растворенный кислород

Поступление кислорода в водоем происходит путем растворения его при контакте с воздухом (абсорбции), а также в результате фотосинтеза водными растениями, т.е. в результате физико-химических и биохимических процессов. Содержание растворенного кислорода зависит от температуры, атмосферного давления, степени турбулизации воды*, минерализации воды и др. В поверхностных водах содержание растворенного кислорода может колебаться от 0 до 14 мг/л и подвержено значительным сезонным суточным колебаниям. В зимний и летний периоды количество кислорода в воде различается. Дефицит кислорода чаще наблюдается в водных объектах с высокими концентрациями загрязняющих органических веществ и в водоемах, содержащих большое количество биогенных и гумусовых веществ. ПДК растворенного в воде кислорода для рыбохозяйственных водоемов — 6 мг/л (для ценных пород рыбы) и 4 мг/л (для остальных пород рыбы).

Скорость потребления кислорода увеличивается с повышением температуры, количества организмов и веществ, подвергающихся химическому и биохимическому окислению.

Концентрация кислорода в воде определяет направление и скорость процессов химического и биохимического окисления органических и неорганических соединений. Понижение содержания кислорода до 2 мг/л вызывает массовую гибель рыбы в водоемах. Неблагоприятно сказывается на состоянии водных объектов и чрезмерное насыщение воды кислородом в результате процессов фотосинтеза, если это происходит в водоемах с застойной водой.

Содержание кислорода в водоемах с различной степенью загрязненности:

Таблица 10. Уровень загрязнения воды и класс качества

| Растворенный кислород | |||

| Очень чистые, I | лето, мг/л | зима, мг/л | % насыщения |

| Чистые, II | 9 | 14-13 | 95 |

| Умеренно загрязненные, III | 8 | 12-11 | 80 |

| Загрязненные, IV | 7-6 | 10-9 | 70 |

| Грязные, V | 5-4 | 5-4 | 60 |

| Очень грязные, VI | 3-2 | 5-1 | 30 |

| 0 | 0 | 0 | |

*Турбулизация приводит к нарушению поверхностного натяжения воды. При этом разрывается поверхностная пленка и облегчается выход газов из воды. Благодаря турбулентному движению происходит перемешивание частиц воды и непрерывное обновление поверхности соприкосновения воды с паром. Это ускоряет выход газа из воды и переход его в пар. Турбулизация движения воды создается потоком пара, пересекающим струи воды.

Вопросы контроля качества воды внесли в понятие биогенных элементов широкий смысл: к ним относят соединения (точнее, компоненты воды), которые, во-первых, являются продуктами жизнедеятельности различных организмов; во-вторых, являются «строительным материалом» для живых организмов. В первую очередь к ним относятся соединения азота (нитраты, нитриты, органические и неорганические аммонийные соединения), фосфора (ортофосфаты, полифосфаты, органические эфиры фосфорной кислоты и др.).

Соединение серы интересны в этой связи,в меньшей степени, так как сульфаты уже расматривали в аспекте компонента минерального состава воды, а сульфиды и гидросульфиты, если приутствуют в природных водах, то в очень малых концентрациях и могут быть обнаружены по запаху.

Нитраты

Фосфаты и общий фосфор

Фосфор является необходимым элементом для жизни, однако его избыток приводит к ускорению эвтрофикации водоемов**. Большие количества форсфора могу попадать в водоемы в результате естесственных и антропогенных процессов — поверхностной эрозии почв, неправильного или избыточного применения минеральных удобрений и др.

ПДК полифосфатов в воде водоемов составляет 3,5 мг/л в пересчете на фосфат-ион РО4 -3 , лимитирующий показатель вредности — органолептический.

Биохимическая потребность в кислороде (БПК)

БПК — показатель качества воды, характеризующий суммарное содержание в воде органических веществ. Природными источниками органических веществ являются разрушающиеся останки организмов растительного и животного происхождения, как живших в воде, так и попавших в водоем с листвы, по воздуху, с берегов и т.п. Кроме природных, существуют также техногенные источники органических веществ.

В естественных условиях находящиеся в воде органические вещества разрушаются бактериями с образованием двуокиси углерода. При этом на окисление потребляется растворенный в воде кислород. Таким образом, в процессе биохимического окисления органических веществ в воде происходит уменьшение концентрации кислорода, и эта убыль косвенно является мерой содержания в воде органических веществ.

Чаще определяют биохимическое потребление кислорода за пять суток — БПК5, и, как правило, этот показатель в поверхностных водоемах находится в пределах 0,5-4,0 мг/л.

Таблица 11. Характеристика вод по БПК5

| Степень загрязнения (класс чистоты) | БПК5, мг О2 /дм 3 |

| Очень чистая | |

| Чистая | 1,1-1,9 |

| Умеренно загрязненная | 2,0-2,9 |

| Загрязненная | 3,0-3,9 |

| Грязная | 4,0-10,0 |

| Очень грязная | Более 10,0 |

Особенностью биохимического окисления органических веществ в воде является сопутствующий ему процесс нитрификации (окисление азотосодержащих соединений нитрофицирующими бактериями), искажающий характер потребления кислорода.

Норматив на БПК для водоемов хозяйственно-питьевого водопользования — 3 мг/л, для водоемов культурно-бытового водопользования — 6 мг/л.

Аммоний

Катионы аммония являются продуктом микробиологического разложения белков животного и растительного происхождения. Образовавшийся таким образом аммоний вновь вовлекается в процесс синтеза белков. По этой причине аммоний и его соединения в небольших концентрациях обычно присутствуют в природных водоемах.

Аммонийные соединения в больших количествах входят в состав минеральных и органических удобрений, кроме того, аммонийные соединения в значительных количествах присутсвуют в нечистотах (фекалиях). По этим причинам повышенное содержание аммонийного азота в поверхностных водах обячно является признаком хозяйственно-фекальных загрязнений.

ПДК аммиака и ионов аммония в воде водоемов составляет 2,6 мг/л. Согласно СанПин 2.1.45.1074-01 ПДК аммония в питьевой воде составляет 2,0 мг/л. По данным ВОЗ, сожержание аммония не должно превышать 0,5 мг/л. Постоянный прием внутрь воды с повышенным содержанием аммония вызывает хронический ацидоз и изменения в тканях.

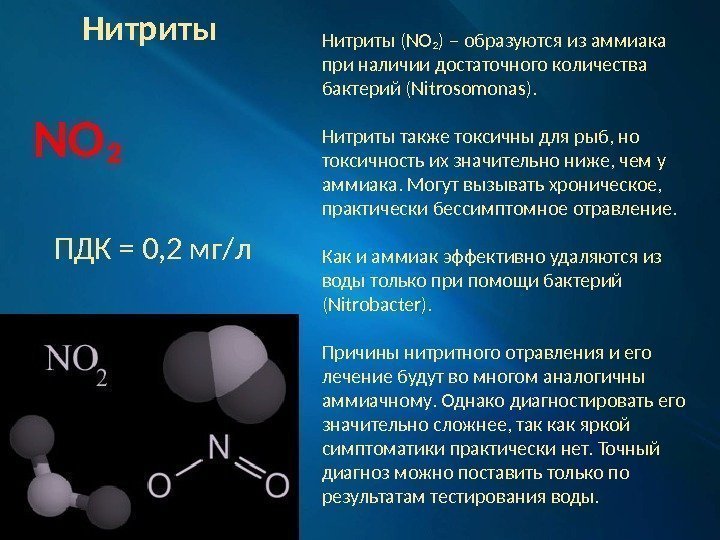

Нитриты

Нитритами называются соли азотистой кислоты. Нитрит-анионы являются промежуточными продуктами биологического разложения азотсодержащих органических соединений. Благодаря способности превращаться в нитраты, нитриты, как правило, отсутствуют в поверхностных водах. ПДК нитритов (по NO 2- ) в воде водоемов составляет 3,3 мг/л, для питьевой воды – 2,0 мг/л.

Фтор (фториды)

Фтор в виде фторидов может содержаться в природных и грунтовых водах. Избыток фтора в организме вызывают разрушение зубной эмали, осаждает кальций, что приводит к нарушениям кальциевого и фосфорного обмена. По этим причинам определение фтора в питьевой воде, а также грунтовых водах (например, воде колодцев и артезианских скважин) и воде водоемов хозяйственно-питевого назначения, является очень важным. ПДК фтора в питьевой воде для разных климатических районов составляет от 0,7 до 1,5 мг/л.

Железо общее

Железо — один из самых распространенных элементов в природе. Его содержание в земной коре составляет около 4,7 % по массе, поэтому железо, с точки зрения его распространенности в природе, принято называть макроэлементом.

В природной воде железо содержится в виде соединений, в которых железо может быть двух- или трехвалентным. В свою очередь, соединения железа могут образовывать истинные или коллоидные растворы. На воздухе двухвалентное железо быстро окисляется до трехвалентного, растворы которого имеют бурую окраску.

Таким образом, поскольку соединения железа в воде могут существовать в различных формах, точные результаты могут быть получены только при определении суммарного железа во всех его формах, так называемого «общего железа», хотя иногда возникает необходимость определить железо в его индивидуальных формах.

Двухвалентное железо (Fe 2+ ) почти всегда находится в воде в растворенном состоянии, хотя возможны случаи при определенных уровнях рН, когда гидроксид железа (II) выпадает в осадок. Реакция окисления (Fe 2+ ) ⇔ (Fe 3+ ) широко распространена в природе. Трехвалентное железо (Fe 3+ ) — гидроксид железа (III), Fe(OH)3 — нерастворим в воде. Органическое железо встречается в воде в разных формах и в составе разных комплексов. Органические соединения железа, как правило, растворимы или имеют коллоидную структуру и очень трудно поддаются удалению.

Железобактерии встречаются практически везде. Их «визитной карточкой» можно считать ржавую слизь, покрывающие трубу водопровода.

Некоторые виды бактерий (например, Gallionella ferruginea, вид стебельчатых, лентоподобных бактерий) «питаюся» растворенным железом в процессе своей жизнедеятельности. При этом происходит преобразование двухвалентного железа в трехвалентное, которое сохраняется в желеобразной оболочке вокруг бактерии, при отмирании железобактерии откладываются в вышеупомянутой слизи.

Коллоидное железо — это нерастворимые, невидимые глазу частицы размером менее 1 микрона. Из-за малогог размера их очень сложно удалить фильтрованием с помощью гранулированных фильтрующих материалов. Крупные органические молекулы (такие как танины и лигнины) также попадают в эту категорию. Коллоидные частицы из-за своего малого размера и высокого поверхностного заряда, отталкивающего частицы друг от друга и препятсвующие их укрупнению, создают в воде суспензии, которые не выпадают в осадок, а находятся во взвешенном состояни. Коллоидное железо характерно для поверхностных вод (коллоиды Fe(OH)3 ).

Некоторые органические молекулы способны связывать железо в сложные растворимые комплексы, называемые хелатами. Так, прекрасными хелатообразующими агентами являются фульво- и гуминовые кислоты, играющие важную роль в почвенном ионообмене.

Основной формой железа в поверхностных водах являются комплексные соединения трехвалентных ионов железа с растворенными неорганическими и органическими соединениями, главным образом с солями гуминовых кислот — гуматами. В болотных водах, где много гумусовых веществ, всегда много железа. При рН = 8,0 основной формой железа в воде является гидроксид железа Fe(OH)3, находящаяся во взвешенной коллоидной форме. В подземных водах железо присутсвует в основном в растворенном двухвалентном виде. Трехвалентное железо при определенных условиях также может присутсвовать в воде в растворенном виде как в форме неорганических солей (например, сульфатов), так и в составе растворимых органических комплексов.

Согласно СанПин 2.1.4.1074-01 содержание железа не должно превышать 0,3 мг/л (а по нормам Европейского сообщества даже 0,2 мг/л). При уровне установленного ВОЗ переносимого суточного потребления (ПСП) железа, равном 0,8 мг/кг массы тела человека, безопасное для здоровья суммарное содержание железа в воде составляет 2 мг/л. Избыток железа, в первую очередь, оказывает токсичное влияние на печень, селезенку, головной мозг; может усиливать протекание воспалительных процессов.

Дефицит железа в организме приводит к анемии, патологиям сердечной мышцы и скелетных мышц, а также может быть причиной снижения иммунитета. Железо незаменимо в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена.

Тяжелые металлы

Понятие «Тяжелые металлы» не относится к строго определенным. Разные авторы в составе группы тяжелых металлов указывают разные химические элементы. В экологических публикациях в эту группу включают около 40 элементов с атомной массой более 50 атомных единиц.

Н.Ф.Реймерс относит к тяжелым металлы с плотностью более 8 г/см 3 , выделяя при этом подгруппу благородных металлов. Таким образом, к собственно «тяжелым» отнесены медь, никель, кадмий, кобальт, висмут, ртуть и свинец.

Группа специалистов, работающая под патронажем Европейской экономической комиссии ООН и занимающаяся мониторингом выбросов в окружающую природную среду тяжелых металлов, включает в эту группу также цинк, мышьяк, селен, сурьму.

Есть и другие классификации. Тяжелые металлы по характеру биологического воздействия можно подразделить на токсиканты и микроэлементы, имеющие принципиально различный характер влияния на живые организмы. Токсиканты оказывают отрицательное воздействие на организмы при любой концентрации, в то время как микроэлементы имеют область недостаточности, вызывющей отрицательный эффект, и область необходимых для жизни концентраций, при превышении которых снова возникает отрицательный эффект. Типичными токсикантами являются: кадмий, свинец, ртуть; микроэлементами — марганец, медь, кобальт.

Медь. Является микроэлементом, содержится в организме человека, главным образом,в виде комплексных органических соединений и играет важную роль в процессах кроветворения. Отравления соединениями меди могут приводить к расстройствам нервной системы, нарушению функций печени, почек и д.т. ПДК меди в воде водоемов хозяйственно-питьевого или культурно-бытового назначения составляет 1,0 мг/л, лимитирующий показатель вредности — органолептический.

Цинк. Является микроэлементом и входит в состав некоторых ферментов. Отрицательное воздействие соединений цинка может выражаться в ослаблении организма, повышенной заболеваемости, астмоподобных явлениях и др. ПДК цинка в воде водоемов составляет 1,0 мг/л, лимитирующий показатель вредности — общесанитарный.

Кадмий. Соединения кадмия очень ядовиты. Действуют на многие системы организма — органы дыхания и желудочно-кишечный тракт, центральную и периферическую нервные системы. ПДК кадмия в воде водоемов составляет 0,001 мг/л, лимитирующий показатель вредности — санитарно-токсикологический.

Ртуть. Относится к ультрамикроэлементам и постоянно присутствует в организме, поступая с пищей. Соединения ртути вызывают глубокие нарушения функцийцентральной нервной системы (ЦНС), сердца, сосудов, нарушение иммунной системы орагнизма и другие. ПДК ртути в воде водоемов составляет 0,0005 мг/л, лимитирующий показатель вредности — санитарно-токсикологический.

Свинец. Соединения свинца — яды, действующие на все живое, но вызывающие изменения особенно в нервной системе, крови и сосудов. Органические соединения свинца (тетраметилсвинец, тетраэтилсвинец) — сильные нервные язы, являются активными ингибиторами обменных процессов. Для всех соединений свинца характерно кумулятивное действие. ПДК свинца в воде водоемов составляет 0,03 мг/л, лимитирующий показатель вредности — санитарно-токсикологический.

Группа растворенных примесей:

- гуминовые кислоты и их слои;

- гуматы натрия, калия аммония;

- некоторые примеси промышленного происхождения;

- часть аминокислот и белков;

Группа нерастворенных примесей:

- фульвокислоты (соли) и гуминовые кислоты и их соли;

- гуматы кальция, магния и железа;

- жиры различного происхождения;

- частицы различного происхождения, в том числе микроорганизмы.

Содержание органических веществ в воде оченивается по методикам определения окисляемости воды, содержания органического углерода, биохимической потребности в кислороде, а также поглощения в ультрафиолетовой области.

Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых одним из самых сильных окислителей при определенных условиях, называется окисляемостью. Существует несколько видов окисляемости воды: перманганатная, бихроматная, иодатная, цериевая (методики определения двух последних применяются редко).

Окислители могут действовать и на неорганические примеси, например, на ионы Fe 2+ , S 2- , NO -2 , но соотношение между этими ионами и органическими примесями в поверхностных водах существенно сдвинуто в сторону органических примесей, т.е. «органики» в решающей степени больше.

В подземных водах (артезианских) это соотношение — обратное, т.е.органических примесей гораздо меньше, чем указанных ионов. Практически их нет совсем. К тому же неорганческие примеси могут определяться непосредственно индивидуально.

Для природных малозагрезненных вод рекомендовано определять перманганатную окисляемость (перманганатный индекс); в более загрязненных водах определяют, как правило, бихроматную окисляемость (ХПК).

Окисляемость перманганатная определяется мгО/л, если учитывается масса ионов кислорода в составе перманганата калия, пошедшего на окисление «органики», или мг KMnO4/л, если оценивается количество перманганата калия, пошедшего на окисление «органики».

Таблица 12. Характеристика вод по перманганатной окисляемости

| Величина окисляемости | Единица измерения, мг О/л |

| Очень малая | до 4 |

| Малая | более 4 до 8 |

| Средняя | более 8 до 12 |

| Высокая | более 12 до 20 |

| Очень высокая | более 20 |

Интегральные показатели качества воды — индексы качества

Каждый из показателей качества воды в отдельности хотя и несет информацию о качестве воды, все же не может служить мерой качества воды, т.к. не позволяет судить о значениях других показателей. Вместе с тем, результатом оценки качества воды должны быть некоторые интегральные показатели, которые охватывали бы основные показатели качества воды (либо те из них, по которым зафиксированно неблагополучие).

В простейшем случае, при наличии результатов по нескольким оцениваемым показателям, может быть рассчитана сумма приведенных концентраций компонентов, т.е. отношение их фактических концентраций к ПДК.

Сумма приведенных концентраций может рассчитываться только для химических веществ с одинаковыми лимитирующим показателем вредности — огранолептическим и санитарно-токсикологическим.

При наличии результатов анализов по достаточному количеству показателей можно определять классы качества воды, которые являются интегральной характеристикой загрязненности поверхностных вод. Классы качества определяются по индексу загрязнения воды (ИЗВ).

Значение ИЗВ рассчитываются для каждого пункта отбора проб (створа). Далее по таблице, в зависимости от значения ИЗВ, определяют класс качества воды.

Таблица 13. Характеристики интегральной оценки качесвта воды

| ИЗВ | Класс качества воды | Оценка качества (характеристика) воды |

| Менее и равно 0,2 | I | Очень чистые |

| Более 0,2-1 | II | Чистые |

| Более 1-2 | III | Умеренно грязные |

| Более 2-4 | IV | Загрязненные |

| Более 4-6 | V | Грязные |

| Более 6-10 | VI | Очень грязные |

| Свяше 10 | VII | Чрезвычайно грязные |

В число 7 основных, так называемых «лимитируемых» показателей, при расчете ИЗВ в обязательном порядке входят концентрация растворенного кислорода и значение БПК5, а также значения еще четырех показателей, являющихся для данного водоема (воды) наиболее не благополучными или имеющих наибольшие приведенные концентрации.

Для рассчета ИЗВ показатели выбираются независимо от лимитирующего признака вредности, однако при равенстве приведенных концентраций предпочтение отдается веществам, имеющим санитарно-токсикологический признак вредности (как правило, такие вещества обладают относительно большей вредностью).

Задачи интегральной оценки качества воды практически совпадают с задачами гидрохимического мониторинга, т.к. для окончательного вывода о классе качества воды необъодимы результаты анализов по целому ряду показателей в течение продолжительного периода.

Микробиологические показатели

Уровень загрязненности и класс качества водных объктов иногда устанавливают в зависимости от микробиологических показателей.

Таблица 14. Оценка качесвта вод по микробиологическим показателям

| Класс чистоты | Характеристика класса чистоты воды | Число сапрофитных бактерий, 1000 клеток/мл | Отношение общего числа бактерий к числу сапрофитных бактерий | |

| I | Очень чистая | Менее 0,5 | Менее 0,5 | До 1000 |

| II | Очень чистая | От 0,5 до 1,0 | От 0,5 до 5,0 | Более 1000 |

| III | Умеренно загрязненная | Более 1,0 до 3,1 | Более 5,0 до 10,0 | От 1000 до 100 |

| IV | Умеренно загрязненная | Более 3,1 до 5,0 | Более 10,0 до 50,0 | Менее 100 |

| V | Грязная | Более 5,0 до 10,0 | Более 50,0 до 1000 | Менее 100 |

| VI | Очень грязная | Более 10,0 | Более 1000 | Менее 100 |

** Эвтрофикация (др.-греч. εὐτροφία — хорошее питание) — насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных бассейнов.

Источник