Вода поступает через плазматическую мембрану путем

7.2.2. Транспорт через плазматическую мембрану

В гл. 14 рассматриваются проблемы, связанные с транспортом веществ на большие расстояния в организме многоклеточных растений и животных. Перед живыми организмами стоит также проблема транспорта веществ на малые расстояния, через клеточные мембраны. Хотя толщина этих мембран не превышает обычно 5-10 нм, они служат барьером для ионов и молекул, в особенности для полярных молекул, таких, как глюкоза или аминокислоты, поскольку неполярные липиды мембраны эти вещества отталкивают. Транспорт через мембраны жизненно важен по ряду причин. Он должен обеспечить поддержание в клетке соответствующего рН и надлежащей ионной концентрации, необходимых для эффективной работы клеточных ферментов; он поставляет питательные вещества, которые служат источником энергии, а также «сырьем» для образования клеточных компонентов; от него зависят выведение из клетки токсичных отходов, секреция различных полезных веществ и, наконец, создание ионных градиентов, необходимых для нервной и мышечной активности. Мы обсудим здесь транспорт веществ через плазматическую мембрану, отметив, что аналогичный характер носит и транспорт через мембраны клеточных органелл. Существует четыре основных механизма для поступления веществ в клетку или выхода их из клетки наружу: диффузия, осмос, активный транспорт и экзо- или эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, т. е. не требуют затрат энергии; два последних — активные процессы, связанные с потреблением энергии.

Диффузия

Газы, например кислород, потребляемый клетками при дыхании, и образующаяся в процессе дыхания СО2, в растворе быстро диффундируют через мембраны, перемещаясь по диффузионному градиенту, т. е. из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Ионы и малые полярные молекулы, такие, как глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты и глицерол, обычно диффундируют через мембраны медленно. Гораздо более быстро проходят через мембраны незаряженные и жирорастворимые (липофильные) молекулы, о чем мы уже говорили выше.

Модификацией этого механизма является так называемая облегченная диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть особый канал, пропускающий вещества только одного определенного типа. Примером такого перемещения служит поступление глюкозы в эритроциты; оно не нарушается ингибиторами дыхания и, следовательно, не является активным процессом.

Осмос

Диффузия воды через полупроницаемые мембраны называется осмосом (разд. П.1.5).

Активный транспорт

Активный транспорт — это сопряженный с потреблением энергии перенос молекул или ионов через мембрану против градиента концентрации. Энергия требуется потому, что вещество должно двигаться вопреки своему естественному стремлению диффундировать в противоположном направлении. Движение это обычно однонаправленное, тогда как диффузия обратима.

Для ионов направление диффузии определяется двумя факторами: один из этих факторов — концентрация, а другой — электрический заряд. Ионы обычно диффундируют из области с высокой их концентрацией в область с низкой концентрацией. Кроме того, они обычно притягиваются областью с противоположным зарядом и отталкиваются областью с одноименным зарядом. Поэтому мы говорим, что они движутся по электрохимическим градиентам, в которых объединяется эффект электрического и концентрационного градиентов. Строго говоря, активный транспорт ионов — это их перемещение против электрохимического градиента.

Показано, что в клетках между двумя сторонами плазматической мембраны поддерживается разность потенциалов, иными словами, электрический заряд, и что почти во всех изученных клетках внутреннее содержимое клетки заряжено отрицательно по отношению к внешней среде. Поэтому катионы (положительно заряженные ионы) обычно стремятся в клетку, тогда как анионы клеткой отталкиваются. Однако их относительные концентрации внутри и вне клетки также играют роль, т. е. и от концентраций зависит, в каком направлении в действительности диффундируют ионы.

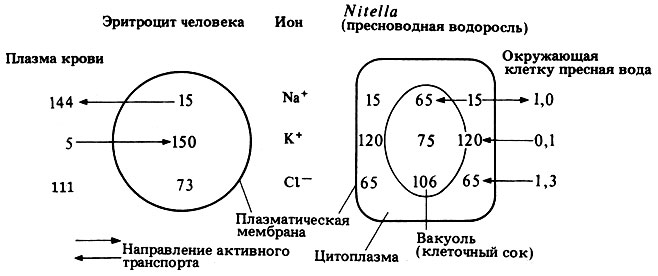

Во внеклеточных и внутриклеточных жидкостях из ионов преобладают ионы натрия (Na + ), ионы калия (К + ) и хлорид-ионы (С1 — ). На рис. 7.12 указаны концентрации этих ионов в цитоплазме и клеточном соке одной из растительных клеток и в цитоплазме животной клетки.

Рис. 7.12. Концентрация (в миллимолях) Na + , К + и Cl — в клетках двух типов и в окружающей среде

Из рисунка видно, что ионный состав в клетках обоих этих типов резко отличается от состава окружающего их наружного раствора. У них, например, как и у большинства клеток, концентрация калия внутри значительно выше, чем снаружи. Другая характерная особенность заключается в том, что внутриклеточная концентрация калия превышает концентрацию натрия.

Если каким-либо специфическим воздействием, например с помощью цианида, подавить дыхание эритроцитов, то их ионный состав начнет постепенно меняться и в конце концов сравняется с ионным составом плазмы крови. Это показывает, что данные ионы могут пассивно диффундировать через плазматическую мембрану эритроцитов, но что в норме за счет энергии, поставляемой процессом дыхания, идет их активный транспорт, благодаря которому и поддерживаются концентрации, указанные на рис. 7.12. В клетках двух типов, представленных на рис. 7.12, натрий активно выкачивается из клетки, а калий активно накачивается в нее. Путем расчета можно показать, что реальный поток хлорид-ионов из плазмы в эритроциты отсутствует, несмотря на их более высокую концентрацию в плазме крови. Объясняется это тем, что содержимое клетки отталкивает хлорид-ионы, поскольку оно заряжено отрицательно по отношению к внешней среде; иначе говоря, движение этих ионов определяется электрохимическим градиентом, о чем мы уже говорили выше и что справедливо для всех клеток. Внимательное ознакомление с цифрами, приведенными на рис. 7.12 для клетки Nitella, позволяет сделать аналогичный вывод, т. е. показывает, что перемещение ионов определяется не только их концентрацией. Разность потенциалов между двумя сторонами плазматической мембраны составляет для эритроцита -10 мВ, а для клетки Nitella она равна -140 мВ.

Сравнительно недавно выяснилось, что у большей части клеток в плазматической мембране действует натриевый насос, активно выкачивающий натрий из клетки. Обычно, хотя и не всегда, натриевый насос сопряжен с калиевым насосом, активно поглощающим ионы калия из внешней среды и переносящим их в клетку. Такой объединенный насос называют натрий-калиевым насосом (Na + , К + — насос).

Поскольку этот насос имеется в большинстве клеток и выполняет в них ряд важных функций, он представляет собой хороший пример механизма активного транспорта.

Na + , К + — насос изучен в животных клетках и установлено, что его «приводит в движение» АТФ. О его физиологическом значении свидетельствует тот факт, что более трети АТФ, потребляемого животной клеткой в состоянии покоя, расходуется на перекачивание натрия и калия. Это необходимо для сохранения клеточного объема (осморегуляция), для поддержания электрической активности в нервных и мышечных клетках и, наконец, для активного транспорта некоторых других веществ, например Сахаров и аминокислот. Высокие концентрации калия требуются также для белкового синтеза, гликолиза, фотосинтеза и для некоторых других жизненно важных процессов.

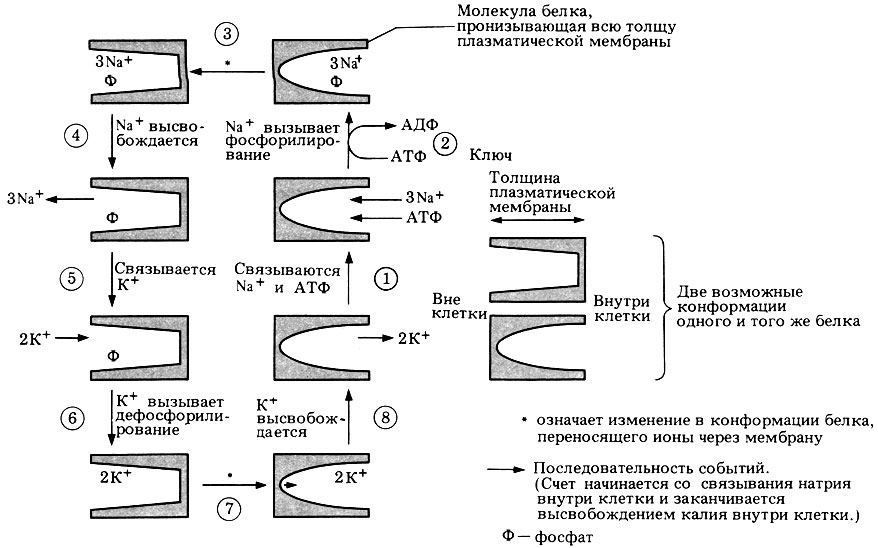

Насос — это особый белок, локализующийся в мембране таким образом, что он пронизывает всю ее толщу. С внутренней стороны мембраны к нему поступают натрий и АТФ, а с наружной — калий. Перенос натрия и калия через мембрану совершается, как полагают, в результате конформационных изменений, которые претерпевает этот белок. Белок действует и как АТФаза, катализируя гидролиз АТФ с высвобождением энергии, которая и приводит в движение насос. Возможная последовательность событий представлена на рис. 7.13. Обратите внимание, что на каждые два поглощенных иона калия из клетки выводится три иона натрия. Вследствие этого содержимое клетки становится более отрицательным по отношению к внешней среде, а между двумя сторонами мембраны возникает разность потенциалов.

Рис. 7.13. Гипотетическая схема, поясняющая, как работает натрий-калиевый насос в эритроцитах. Каждое событие в цикле является следствием предыдущего. При наличии натрия, калия и АТФ насос будет работать непрерывно. Изменения в конформации белка возникают как результат присоединения или отщепления фосфатной группы (соответственно фосфорилирования или дефосфорилирования)

Выкачиваемый из клетки натрий обычно пассивно диффундирует обратно в клетку. Однако мембрана мало проницаема для натрия, и потому эта диффузия в обратном направлении происходит очень медленно. Для ионов калия мембраны приблизительно в 100 раз более проницаемы, чем для натрия; соответственно и диффундирует калий гораздо быстрее.

7.4. Попытайтесь объяснить следующие наблюдения.

а) Если ионы К + удаляются из среды, в которой находятся эритроциты, то приток натрия в клетки и отток калия из клеток резко усиливаются.

б) Если в клетки вводят АТФ, то усиливается отток Na + .

Активный транспорт осуществляется всеми клетками, но в некоторых физиологических процессах он играет особо важную роль. Именно так обстоит дело в клетках эпителия, выстилающего кишечник и почечные канальцы, поскольку функции этих клеток связаны с секрецией и всасыванием.

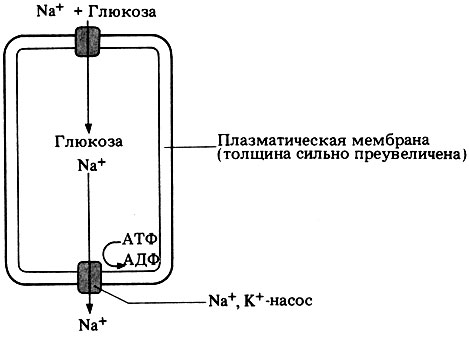

Активный транспорт в кишечнике. Всасываясь в тонком кишечнике, продукты переваривания пищи должны пройти через клетки эпителия, выстилающего стенку кишки. Затем глюкоза, аминокислоты и соли через клетки, образующие стенки кровеносных сосудов, поступают в кровь и доставляются кровью в печень. Вскоре после приема пищи концентрация продуктов ее переваривания достигает в кишечнике довольно высокого уровня, так что всасывание в какой-то мере является и результатом диффузии. Однако диффузия происходит здесь очень медленно, и ее должен дополнять активный транспорт. Как видно из рис. 7.14, этот активный транспорт сопряжен с работой Na + , К + — насоса.

Рис. 7.1 4. Активный транспорт глюкозы через плазматическую мембрану клетки кишечника или почки. (На основе рис. 36-12 в книге. L. Stryer (1981), Biochemistry, 2nd ed., Freeman.)

Натрий, выкачиваемый из клетки натрий-калиевым насосом, стремится диффундировать обратно в клетку. В мембране находится белок, которому для выполнения его функции требуются натрий и глюкоза. Они транспортируются в клетку вместе пассивно. Таким образом натрий «тянет» глюкозу вместе с собой в клетку. Активный транспорт аминокислот совершается при участии аналогичного белкового «натрий-аминокислотного» переносчика; активной частью этого процесса является выкачивание натрия обратно, наружу. При отсутствии градиента концентрации натрия оба эти переносчика тоже могут работать, если только наружная концентрация глюкозы или аминокислот превышает их внутреннюю концентрацию, т. е. в таких случаях имеет место облегченная диффузия.

Активный транспорт в нервных и мышечных клетках. В нервных и мышечных клетках натрий-калиевый насос обеспечивает возникновение в плазматической мембране разности потенциалов, называемой потенциалом покоя (о проведении нервных импульсов см. в разд. 16.1, а о мышечном сокращении — в разд. 17.4). В мембранах саркоплазматического ретикулума мышечных клеток действует насос, аналогичный Na + , К + — насосу; в этом случае за счет энергии АТФ в саркоплазматический ретикулум активно накачивается кальций (гл. 17).

Активный транспорт в почках. В почках также имеет место активный транспорт: из проксимальных извитых канальцев почки (рис. 19.27) активно транспортируются натрий и глюкоза, а в корковом веществе почки — натрий. Более подробно эти процессы рассматриваются в гл. 19.

Эндоцитоз и экзоцитоз

Эндоцитоз и экзоцитоз — это два активных процесса, посредством которых различные материалы транспортируются через мембрану либо в клетки (эндоцитоз), либо из клеток (экзоцитоз).

При эндоцитозе плазматическая мембрана образует впячивания или выросты, которые затем, отшнуровываясь, превращаются в пузырьки * или вакуоли * . Различают два типа эндоцитоза:

* ( Вакуоль — наполненный жидкостью мембранный мешочек. Пузырек — маленькая вакуоль.)

1. Фагоцитоз — поглощение твердых частиц. Специализированные клетки, осуществляющие фагоцитоз, называются фагоцитами; эту функцию выполняют, например, некоторые виды лейкоцитов. Мембранный мешочек, обволакивающий поглощаемую частицу, называют фагоцитозной вакуолью (разд. 7.2.8).

2. Пиноцитоз — поглощение жидкого материала (раствор, коллоидный раствор, суспензия). Часто при этом образуются очень мелкие пузырьки. В таком случае говорят о микропиноцитозе и пузырьки называют микропиноцитозными.

Пиноцитоз характерен для амебоидных простейших и для многих других (часто амебоидных) клеток, таких, как лейкоциты, клетки зародыша, клетки печени и некоторые клетки почек, участвующие в водно-солевом обмене. Удается наблюдать пиноцитоз также и в клетках растений.

Экзоцитоз — процесс, обратный эндоцитозу. Таким способом различные материалы выводятся из клеток: из пищеварительных вакуолей удаляются оставшиеся непереваренными плотные частицы, а из секреторных клеток путем «пиноцитоза наоборот» выводится их жидкий секрет (разд. 7.2.7).

Желаете максимальное многообразие в любви? Всегда шикарные шлюхи имеют очень широкий спектр услуг интимного темперамента, которыми вы при вожделении можете попользоваться в абсолютно любое время дня.

Источник

Вода поступает через плазматическую мембрану путем

Цитоплазматическая мембрана выполняет многие функции, обеспечивающие жизненные потребности клетки и, в частности, ряд функций необходимых для восприятия и передачи клеткой информационных сигналов.

Среди важнейших функций плазматической мембраны можно выделить:

- отграничение клетки от окружающей се среды с сохранением формы, объема и существенных различий между клеточным содержимым и внеклеточным пространством;

- перенос веществ внутрь клетки и из нее на основе свойства избирательной проницаемости, активного и других видов транспорта;

- поддержание трансмембранной разности электрических потенциалов (поляризации мембраны) в покое, ее изменение при различных воздействиях на клетку, генерация и проведение возбуждения;

- участие в обнаружении (рецепции) сигналов физической природы, сигнальных молекул за счет формирования сенсорных или молекулярных рецепторов и передаче сигналов внутрь клетки;

- образование межклеточных контактов (плотный, щелевой и десмосомальный контакт) в составе образуемых тканей или при адгезии клеток различных тканей;

- создание гидрофобного микроокружения для проявления активности ферментов, связанных с мембраной;

- обеспечение иммунной специфичности клетки за счет наличия в структуре мембраны антигенов белковой или гликопротеиновой природы. Иммунная специфичность имеет значение при объединении клеток в ткань и взаимодействии с клетками, осуществляющими иммунный надзор в организме.

осмос

Диффузия воды через мембрану называется осмосом .

Осмос — односторонняя диффузия растворителя (воды) через полупроницаемую мембрану в более концентрированный раствор.

Из-за того, что более концентрированный раствор содержит меньшую концентрацию молекул растворителя, в него путем диффузии просачивается растворитель из менее концентрированного раствора и разбавляет его до тех пор, пока концентрация не станет равной по обе стороны мембраны.

механизм осмоса

Рассмотрим искусственную полупроницаемую мембрану — проницаемую для растворителя, например, воды и непроницаемую для растворенных веществ, например, сахара. Поры мембраны, пропуская маленькие молекулы растворителя (1), одновременно блокируют доступ больших молекул сахара (2).

Если полупроницаемая мембрана отделяет раствор сахара от емкости с чистой водой (3), то изначально концентрация молекул воды в растворе сахара ниже, чем в чистой воде. Поэтому

количество молекул воды, проникающих из чистой воды в раствор сахара, больше, чем количество молекул воды, проникающих в обратном направлении.

Спустя некоторое время молекулы воды перейдут через мембрану, распространяясь по сосуду с раствором сахара, и так как поры слишком малы для того, чтобы пропускать сахарный раствор через мембрану, уровень жидкости в той части, где находится сахарный раствор, повышается. Если над раствором поместить поршень, то можно измерить оказываемое на него давление, которое в этом случае называется осмотическим давлением . Осмотическое давление раствора тем больше, чем больше суммарная концентрация осмотически активных (гидрофильных) веществ в этом растворе.

изо-, гипо- и гипертонические растворы

Среда, осмотическое давление которой равно осмотическому давлению внутри клетки, называется изотонической. В такой среде вода не поступает в клетку и не выводится из клетки.

Среда, осмотическое давление которой меньше осмотического давления внутри клетки, называется гипотонической. В такой среде вода поступает через мембрану внутрь клетки. Клетка без стенки в такой среде раздувается и может лопнуть. Если у клетки есть стенка, то клетка давит на стенку, но не лопается.

Среда, осмотическое давление которой больше осмотического давления внутри клетки, называется гипертонической . В такой среде вода выходит через мембрану из клетки, и клетка сжимается.

Если ввести в человеческий организм гипотонический раствор, то клетки крови будут лопаться, а если ввести гипертонический раствор, то клетки крови будут сжиматься. Поэтому для внутривенных вливаний больших объемов веществ их разбавляют изотоническим раствором — так называемым физиологическим раствором , например, 0.9% NaCl.

Клетка растений состоит из стенки и протопласта (клетки без стенки). Клетки растений в гипертоническом растворе претерпевают плазмолиз — явление, когда протопласт сжимается и отходит от стенки. Плазмолиз может быть обратимым и необратимым (если клетка вследствие резкого плазмолиза погибает). Обратный плазмолизу процесс называется деплазмолизом.

Плазмолиз в клетках кожицы пурпурного лука. Сверху — клетки в воде, снизу — в гипертоническом растворе.

Различают разные типы плазмолиза:

Плазмолиз растительной клетки: А – клетка в состоянии тургора; Б – уголковый; В – вогнутый; Г – выпуклый; Д – судорожный, E — колпачковый.

При судорожном плазмолизе клетка приобретает игольчатый вид, так как протопласты соседних клеток остаются соединённым плазмодесмами (цитоплазматическими мостиками).

ЗНАЧЕНИЕ ОСМОСА

Осмос является важным клеточным процессом. Мембраны всех живых клеток используют осмос для контроля поглощения необходимых веществ. Искусственные мембраны используются в аппаратах искусственной почки для очистки крови от токсинов.

Осмотическое давление играет важную роль в многоклеточных организмах. Корни растений впитывают влагу, так как она поступает туда путем осмоса. Поскольку концентрация растворенных веществ внутри клетки растения больше, чем вне клетки, если растение получает досаточно воды, то вода поступает в клетку, и она может лопнуть. Клетка оказывает на стенку давление, которое называется тургорным давлением , или тургором . Клеточная стенка противостоит этому давлению. В клетках бактерий, живущих в пресной воде или в почве, также оказывается давление на стенку.

У пресноводных одноклеточных (например, инфузории-туфельки, обыкновенной амебы) для выведения избытка поступающей в клетку из-за осмоса воды существуют сократительные вакуоли . Одноклеточные, обитающие в морях, выкачивают из клеток соли, и осмотическое давление в клетке выравнивается с осмотическим давлением морской воды.

Сократительные вакуоли инфузорий устроены сложно. Их обычно две. Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в основной резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приводящих каналов, а вода выбрасывается путём экзоцитоза. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 12—15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

У многоклеточных животных формируется внутренняя среда организма, изотоническая клеткам, а содержание солей во внутренней среде обеспечивается функционированием выделительной системы, кожи и легких. Регуляция осмотического состава внутренней среды организма называется осморегуляцией .

Источник