Экология природных ресурсов

Нефтяное загрязнение водных ресурсов

Различие свойств нефти и воды обуславливает особенности их нахождения в поверхностных и подземных водах. Нефть и нефтепродукты представляют собой смесь углеводородов с различной растворимостью в воде: для нефтей (в зависимости от химического состава) растворимость составляет 10-50 мг/дм 3 ; для бензинов — 9-505 мг/ дм 3 ; для керосинов — 2-5 мг/ дм 3 ; для дизельного топлива — 8-22 мг/ дм 3 . Растворимость углеводородов увеличивается в ряду:

- ароматические >циклопарафиновые >парафиновые. Растворимая доля нефти в воде от всей ее массы мала (5∙10 -3 %), но при этом необходимо учитывать два обстоятельства:

- в число растворяющихся компонентов нефти попадают наиболее токсичные ее компоненты;

- нефть может образовывать с водой стойкие эмульсии, так что в толщу воды может перейти до 15% всей нефти.

Смешиваясь с водой, нефть образует эмульсию двух типов: прямую — «нефть в воде» и обратную — «вода в нефти». Прямые эмульсии, составленные капельками нефти диаметром до 0.5 мкм, менее устойчивы и характерны для нефтей, содержащих поверхностно-активные вещества.

При удалении летучих фракций, нефть образует вязкие обратные эмульсии, которые могут сохраняться на поверхности в виде тонкой нефтяной пленки, которая перемещается со скоростью примерно в два раза большей, чем скорость течения воды.

При соприкосновении с берегом и прибрежной растительностью нефтяная пленка оседает на них. В процессе распространения по поверхности воды легкие фракции нефти частично испаряются, растворяются, а тяжелые опускаются в толщу воды, оседают на дно, загрязняя донные отложения.

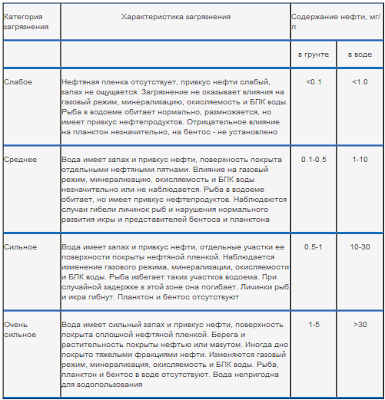

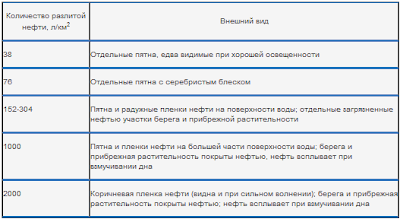

Установить прямую связь между объемом утечки (разлива) и площадью загрязнений поверхности воды, дна водоема, его берегов, а также стойкость загрязнений весьма трудно. Ориентировочную (приближенную) оценку площади загрязнения можно получить, пользуясь данными С.М. Драчева (табл. 6.8).

Классификация нефтяного загрязнения водоемов

Внешний вид нефтяного загрязнения в зависимости от объема разлитой нефти (по С.М. Драчеву)

Последствия нефтяного загрязнения рек и водоемов. Загрязнение воды нефтью затрудняет все виды водопользования.

Влияние нефтяного загрязнения на водоем проявляется в:

- ухудшении физических свойств воды (замутнение, изменение цвета, вкуса, запаха);

- растворении в воде токсических веществ;

- образовании поверхностной пленки нефти и осадка на дне водоема, понижающей содержание в воде кислорода.

Характерный запах и привкус появляются при концентрации нефти и нефтепродуктов в воде 0.5 мг/дм 3 , а нафтеновых кислот 0.01 мг/дм 3 . Значительные изменения химических показателей воды происходят при содержании нефти и нефтепродуктов более 100-500 мг/дм 3 . Пленка нефти на поверхности водоема ухудшает газообмен воды с атмосферой, замедляя скорость аэрации и удаления углекислого газа, образующегося при окислении нефти. При толщине нефтяной пленки 4.1 мм и концентрации нефти в воде 17 мг/дм 3 количество растворенного кислорода за 20-25 сут понижается на 40%.

Загрязнение нефтью и нефтепродуктами рыбохозяйственных водоемов приводит к ухудшению:

- качества рыбы (появление окраски, пятен, запаха, привкуса);

- гибели взрослых рыб, молоди, личинок и икры;

- отклонениям от нормального развития рыбной молоди, личинок и икры;

- сокращению кормовых запасов (бентоса, планктона), мест обитания, нереста и нагула рыб;

- нарушению миграции рыб, молоди, личинок и икры.

Биомасса бентоса и планктона на загрязненных участках реки резко уменьшается. Токсическое воздействие нефти и нефтепродуктов на рыб обусловливается выделяющимися из нефти токсическими веществами. Концентрация нефти в воде 20-30 мг/дм 3 вызывает нарушение условно-рефлекторной деятельности, более высокая — гибель рыб.

Особую опасность представляют нафтеновые кислоты, содержащиеся в нефти и нефтепродуктах (их концентрация в воде 0.3 мг/ дм 3 смертельна для гидробионтов).

Самоочищение рек и водоемов от нефти и нефтепродуктов. Очищение воды от нефти и нефтепродуктов происходит в результате их естественного распада — химического окисления, испарения легких фракций и биологического разрушения микроорганизмами, обитающими в водной среде.

Все эти процессы характеризуются чрезвычайно малой скоростью, определяемой главным образом температурой воды. Химическое окисление нефти затрудняется высоким содержанием в ней предельных углеводородов. Окисляются и испаряются в основном легкие фракции, а тяжелые трудноокисляемые фракции нефти оседают на дно.

Уменьшение массы нефтяной пленки в первые дни после ее образования происходит преимущественно вследствие испарения нефти. При температуре воды 22-27°С испаряется нефти до 26%, а при температуре воды 2-5°С — до 12%. Дальнейшее уменьшение массы нефтяной пленки происходит за счет биохимического окисления нефти и оседания ее тяжелых фракций на дно водоема.

При низких температурах масса нефтяной пленки со временем практически не уменьшается. В процессе биологического разрушения микроорганизмами нефть и нефтепродукты частично усваиваются ими, а частично окисляются. Известно около 100 видов бактерий, дрожжей и грибков, способных окислять углеводороды. Максимальная активность нефтеокисляющих микроорганизмов наблюдается при температуре воды 15-35°С. С понижением температуры интенсивность окисления резко уменьшается.

Биохимическое окисление нефти сопровождается интенсивным поглощением кислорода воды. В среднем на окисление 1 мг нефти затрачивается от 0.5 до 3.5 мг кислорода. Одним из показателей наличия в воде «органических» загрязнений и интенсивности их биологического окисления является биологическая потребность в кислороде (БПК), численно равная количеству кислорода, поглощаемого микроорганизмами при биологическом окислении органических загрязнений, содержащихся в 1 л воды. Для различных нефтей БПК характеризуется практически одной и той же зависимостью. Следует отметить, что 8-суточное БПК превышает значение, установленное нормативами для незагрязненной воды.

Биохимическое окисление нефти в водоеме сопровождается непрерывной миграцией тяжелых ее фракций с поверхности на дно и обратно.

Нефтяные отложения на дне водоема в анаэробных условиях (при дефиците кислорода) сохраняются длительное время и являются источником вторичного загрязнения водоемов.

Полное окисление нефти в аэробных условиях продолжается не менее 100-150 дней, а в анаэробных — длится еще дольше, что позволяет предполагать возможность загрязнения водоема продолжительное время.

При характеристике и оценке нефтяного загрязнения важное место занимают методы определения углеводородов нефти и нефтепродуктов в водах, которые весьма разнообразны и противоречивы. В настоящее время единой гостированной методики определения содержания нефтепродуктов в природных средах не существует, это связано со сложностью углеводородного состава нефтей и неоднородностью дисперсных систем, образующихся при нефтяных загрязнениях.

Наиболее часто, при определении содержания нефтепродуктов в воде пользуются двумя методами:

- флюориметрическим (прибор «Флюорат — 02»): прибор «Флюорат — 02» измеряет массовые концентрации нефтепродуктов, растворяемых в гексане (согласно МУК 4.1.057-4.1.081-96). Диапазон измеряемых концентраций 0,005-50 мг/дм 3 . Метод неприменим для определения в пробах воды индивидуальных компонентов, входящих в состав нефтепродуктов, парафинов и легкокипящей фракции нефтепродуктов;

- фотометрическим (приборы АН-1 и ИКФ-2А): двухлучевой анализатор (прибор АН-1) измеряет содержание нефтепродуктов в пробах воды и донных отложений в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95 путем экстрагирования их четыреххлористым углеродом;

Концентратомер нефтепродуктов (прибор ИКФ-2а) измеряет содержание нефтепродуктов в пробах воды и донных отложений в соответствии с ПНД Ф 14.1:2.5-95 путем экстрагирования их четыреххлористым углеродом. Минимальная определяемая концентрация нефтепродуктов — от 0.03 мг/дм 3 .

Нефть и нефтепродукты хорошо растворяются в малополярных органических растворителях. Практически все нефтяные компоненты полностью растворимы в четыреххлористом углероде. Неполярные органические растворители (гексан), растворяют всю углеводородную часть нефти, но не растворяют входящие в ее состав асфальтены и высокомолекулярные смолы. Поэтому двухлучевой анализатор и концентратомер нефтепродуктов позволяют определять общее содержание, как легких, так и тяжелых углеводородов.

Источник

Нефтепродукты в воде: причины и решение проблемы

Нефтепродукты — опасные вещества, которые негативно влияют на здоровье человека, ухудшают условия водоемов и наносят вред хозяйству.

Нефтепродукты в воде находятся в растворенной, эмульгированной, сорбированной формах, а также в виде пленки на поверхности.

В момент поступления основная масса нефтепродуктов сосредоточена в пленке.

Затем происходит постепенное перераспределение в другие формы, при этом в растворенную форму переходят в основном низкомолекулярные ароматические углеводороды.

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных загрязняющих веществ.

Анализ содержания нефтепродуктов в воде, трудоемок, так как нефтепродукты являются сложной, непостоянной по составу смесью веществ.

Определить содержание нефтепродукты в воде можно только в лабораторных условиях, например методом Ик-спектрофотометрии – с помощью четыреххлористого углерода путем экстракции.

Загрязнение водоемов нефтепродуктами:

аварии и разливы нефти при ее добыче;

аварии и разливы нефти при транспортировке и хранении;

пробоины в нефтепроводах и нефтехранилищах;

недостаточная очистка сточных вод;

заправка водного транспорта;

выбросы двигателей внутреннего сгорания;

выход на поверхность нефтеносных пород.

Влияние нефтепродуктов на здоровье человека

Содержание нефтепродуктов в воде наносит значительный ущерб здоровью человека. При купании в водоемах, есть риск возникновения кожных заболеваний.

Употребление воды, с высоким содержанием нефтепродуктов, повышает риск развития рака внутренних органов, болезней пищеварительной и эндокринной систем, заболеваний полости рта.

Предельно допустимое содержание нефтепродуктов в воде

Количество нефтепродуктов в питьевой воде не должно превышать 0,1 мг на литр; в рыбохозяйственных водоемах – не более 0,05 мг на литр.

Методы очистки воды от нефтепродуктов

Способы очистки нефтепродуктов из воды:

Механическим – первичная очистка, удаляет загрязнения при помощи отстаивания и фильтрации.

Химическим – добавление в сточные воды реагентов.

Физико-химическим – очищение воды посредством коагуляции, флотации и сорбции.

Биологическим – разложение с помощью специальных микроорганизмов.

Здрок А.В., нач. отдела экологической токсикологии ВНИИПРХ 13 сентября 2019 в 10:37

Источник

Добыча нефти и газа

Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

Охрана водных ресурсов

Природные воды являются одним из объектов нефтяного загрязнения и наряду с атмосферой и литосферой испытывают техногенное воздействие при разведке и добыче углеводородов. При этом, в первую очередь, происходит снижение качества вод в результате загрязнения нефтью, промысловыми стоками, химреагентами, буровыми растворами.

Величина мировых потерь нефтепродуктов составляет по различным оценкам несколько сот миллионов тонн в год, из них около 20 % ежегодно попадает в Мировой океан. При поступлении углеводородов в природные воды увеличиваются концентрации органических веществ и высокотоксичных продуктов (фенолов, нафтенов). Одновременно снижается скорость газообмена между водной средой и атмосферой. Растворимость нефти в воде является определяющим свойством в процессе загрязнения гидросферы. Увеличение этого показателя отмечается в следующей последовательности: парафины — нафтены — олефины — ароматические вещества.

Наивысшей растворимостью характеризуются более легкие нефтепродукты, Максимальное суммарное содержание растворенных ароматических углеводородов в воде может достигать 1,5 г/л.

Одним из распространенных представителей полициклических ароматических углеводородов является бензпирен, обладающий сильным канцерогенным действием, ПДК которого в воде установлено в 0,05 мкг/л.

Присутствие нефти и нефтепродуктов в природных водах, превышающее ПДК, как правило, сокращает или полностью исключает практическое использование последних. В табл. 2.1 приведены сведения по ПДК загрязнителей нефтяного происхождения в различных объектах водопользования.

Поверхностные воды

Поступление нефти в океан приводит к сокращению и ухудшению биологических и рекреационных морских ресурсов. Площадь загрязнения от разлива 1 т нефти при толщине пленки несколько сотых микрометра может составить более 30 км 2 .

Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в природных водах

Наименование загрязнителя

ПДК, мг/л

Нефть и нефтепродукты

Нефть высокосернистая

Бензин топливный в расчете на углерод

Керосин в расчете на углерод

Интенсивность процессов самоочищения зависит от климатических условий регионаи от свойств самой нефти. Миграция нефти и нефтепродуктов в водной среде осуществляется в пленочной, эмульгированной и растворенной формах, а также в виде нефтяных агрегатов. Донные осадки аккумулируют нефть, однако этот процесс нельзя рассматривать как самоочищение акваторий. В этом случае разложение сорбированных углеводородов происходит значительно медленнее, чем в водной среде. Кроме того, на контакте среды и русловых отложений устанавливается динамическое равновесие и осадки могут служить повторным источником загрязнения водоема.

Известна прямая связь между температурным режимом и деятельностью микрофлоры, очищающей воду от нефти. Наиболее эффективно процессы самоочищения проходят в районах экваториального шельфа и гораздо медленнее на глубоководных акваториях и в приполярных морях, где нефть может сохраняться в растворенном состоянии или в виде эмульсии на водной поверхности в течение нескольких десятков лет.

Аналогичные закономерности наблюдаются и при поступлении нефти в речную сеть. По данным Р.И.Медведского (1978 г.), в средней климатической зоне самоочищение рек от нефтяного загрязнения происходит на участке длиной 200-300 км, а в условиях Крайнего Севера для этой цели требуется 1500-2000 км. Такие протяженные путитранспортировки нефтяного загрязнения не исключают возможности поступления углеводородов в шельфовую зону Северного Ледовитого океана. Основными поставщиками нефтяного загрязнения океана служат поверхностные водотоки, протекающие через площади интенсивного хозяйственного освоения и сточные воды промышленных предприятий, расположенных в береговой зоне. Морской флот занимает второе место в статистических данных как источник поступления углеводородов и гидросферу.

Разведка и добыча нефти на континентальном шельфе также сопровождается техногенным загрязнением Мирового океана. По зарубежным оценкам, поступление нефти в океан из этого источника не превышает 200-300 тыс. т /год. Аварийные разливы наиболее часто происходят при испытаниях скважин и транспортировке углеводородного сырья по трубопроводам на береговые сборные пункты.

Для охраны гидросферы от нефтяного загрязнения большое распространение должны получить превентивные природоохранные мероприятия, снижающие или исключающие вероятность аварии при добыче и транспортировке углеводородного сырья. Они связаны с увеличением затрат на строительство судов, морских стационарных платформ н подводных трубопроводов, но их объем значительно меньше расходов на применение методов очистки воды и убытков от ухудшения биологических и рекреационных ресурсов Мирового океана.

Подземные воды

Масштабность техногенного воздействия разведки и разработки месторождений углеводородов на подземные воды зависит от геологического строения, гидродинамических и термобарических условий, технологии эксплуатации нефтегазоводоносных комплексов.

Влияние техногенных факторов непосредственно сказывается на изменениях физико-химического состава и органолептических свойств грунтовых вод, а с некоторым запозданием во времени — и на качественных характеристиках подземных вод глубоких структурных горизонтов. Как следствие, гидрохимическая и температурная обстановка в водоносных горизонтах, сформированная под воздействием техногенных факторов, оказывает влияние на фильтрационные свойства пород. Экспериментальные данные свидетельствуют, что при изменении температуры от 20 до 80 ° С проницаемость глин возрастает на один или два порядка, что, в свою очередь, обусловливает увеличение скорости латеральной миграции подземных вод и вертикального водообмена.

При фильтрации воды, загрязненной нефтепродуктами, происходит их постоянное накопление во вмещающих породах. Вместе с тем, параллельно накоплению идут процессы разложения органических веществ с учетом реальной физико-химической обстановки в коллекторе.

Случаи нефтяного загрязнения широко распространены во многих промышленно развитых странах. Обычно на этот вид загрязнения приходится 30-40 % общего загрязнения подземных вод и по масштабам негативного воздействия нефть стоит в одном ряду с ведущими химическими загрязнителями — соединениями азота, серы, хлора и фосфора. Из отечественной и зарубежной практики известны примеры, когда подземные водозаборы были выведены из строя на десятки лет в результате загрязнения нефтепродуктами. На отдельных объектах загрязнение практически невозможно ликвидировать с приемлемыми технико-экономическими показателями. Эффективность борьбы с нефтяным загрязнением подземных вод в значительной степени снижается из-за недостаточной изученности механизма загрязнения нефтепродуктами и слабой разработанности методов его индикации.

Существенное влияние на загрязнение поверхностных и подземных вод оказывают попутные воды, которые извлекаются из продуктивного пласта на поверхность вместе с нефтью или газом. Наряду с высоким содержанием солей в этих водах присутствуют токсичные злементы (бор, литий, бром, стронций и др.) и органические вещества (нафтеновые кислоты, фенолы, эфиры, бензол и др.). В попутных водах встречаются механические примеси, нефтепродукты, а также утяжелители и химреагенты, которые применяют в процессе бурения скважин

Утилизация вод нефтяных месторождений

В настоящее время для нейтрализации воздействия сточных вод на окружающую среду применяется их естественное упаривание в прудах-испарителях и на полях фильтрации, закачка в глубокие поглощающие горизонты и заводнение продуктивных коллекторов для ППД.

Первые два способа используются ограниченно, так как косвенно влияют на загрязнение воздушной среды и подземных вод.

Наиболее приемлемым с экологических и экономических позиций является заводнение продуктивных горизонтов. Кроме повышения нефтеотдачи, ППД позволяет уменьшить вероятность изменения пространственного положения или разрушения залежей из-за увеличения градиентов напоров в продуктивных резервуарах.

В отечественной и зарубежной практике накоплен опыт захоронения промысловых сточных вод в глубокие поглощающие горизонты. Они должны иметь значительное площадное распространение, высокие емкостные и фильтрационные характеристики, быть приуроченными к зоне застойного или замедленного гидродинамического режима, обладать выдержанными водоупорами, исключающими гидравлическуто связь пласта-коллектора с другими водоносными горизонтами. Обязательным условием должна быть совместимость составов пластовых и закачиваемых вод. В противном случае происходит отложение солей в призабойной зоне нагнетательных скважин, что отрицательно сказывается на их приемистости. Участки размещения нагнетательных скважин необходимо располагать за пределами сейсмически активных районов.

Контроль за гидрогеологическими параметрами поглощающих горизонтов осуществляется с помощью наблюдательных скважин. Однако даже при соблюдении всех мер предосторожности, предъявляемых к системе нагнетания и поглощающему объекту, захоронение сточных вод в подземные горизонты представляет потенциальную опасность для геологической среды.

Наиболее рациональное использование подземных вод и рассолов, добываемых вместе с нефтью, возможно при заводнении продуктивных горизонтов для поддержания пластового давления. Применение системы ППД позволяет повысить нефтеотдачу пластов и темпы отбора нефти и, как следствие, сократить срок разработки месторождения. Кроме того, решается вопрос оборотного водоснабжения нефтедобывающих предприятий и сокращаются расходы на бурение поглощающих скважин. В настоящее время свыше 1,5 млрд. м 3 пластовых вод откачивается из коллекторов вместе с нефтью, из них 90 % попутных вод находит применение в системах заводнения, а по отдельных объединениям этот показатель достигает 95-100 %. Благодаря утилизации этих вод, в оборотном водоснабжении частично компенсируется расход пресных вод для технологических целей при добыче нефти. Использование пластовых или сточных вод позволяет повысить коэффициент вытеснения нефти на 5-8 % по сравнению с применением пресных вод для той же цели. Однако суммарное потребление поверхностных вод при разведке и эксплуатации месторождений углеводородного сырья еще весьма значительно,

Особое внимание следует уделить биологической и химической совместимости закачиваемых вод. Применение пресных вод для заводнения нефтяных коллекторов способствует развитию микробиологических процессов и, как следствие, заражению продуктивных пластов аэробными и анаэробными бактериями. Скорость формирования микробиологического сообщества в призабойных зонах нагнетательных скважин зависит от физико-химических условий пласта и количества закачиваемой воды, содержащей кислород. В среднем этот период времени исчисляется несколькими месяцами, реже первыми годами от момента начала разработки месторождений с ППД.

Наибольшую опасность в связи с высокой коррозийной активностью представляют сульфатвосстанавливающие, нитрофицирующие, тионовые и железобактерии. Среди разнообразных групп микроорганизмов, обнаруженных в попутных водах, следует отметить сульфат-восстанавливающие бактерии, содержание которых достигает нескольких миллионов клеток в 1 мл воды.

Оптимальными условиями для жизнедеятельности этого типа бактерий являются близкая к нейтральной реакция водной среды, отсутствие или минимальное содержание свободного кислорода, минерализация воды в пределах 10-100 г/л, температура 20-40 °С. Именно они обусловливают процесс восстановления сульфатов, который ведет к накоплению сероводорода и усилению явлений коррозии нефтепромыслового оборудования .

Требования, предъявляемые к качеству закачиваемой речной воды, постоянно возрастают, и сегодня для их использования в заводнении нефтяных пластов рекомендуется комплекс технологической подготовки. С помощью двухступенчатого фильтрования или последовательных операций, связанных с коагулированием, отстаиванием и фильтрованием, содержание в речной воде твердых механических примесей ограничивается 2-5 мг/л, растворенного кислорода — не более 0.1 мг/л, а коррозионная агрессивность не должна превышать 0,15 мм/год. При подготовке речной воды должны быть полностью удалены сульфатвосстанавливающие бактерии.

При контакте закачиваемых и подземных вод отмечается изменение термодинамических условий миграции флюидов, сопровождающееся нарушением солевого равновесия и интенсификацией процессов биогенной сульфатредукции.

Известно, что около 80 % потерь от коррозии нефтепромыслового оборудования связано с деятельностью сульфатвосстанавливающих бактерий. Под воздействием этих микроорганизмов проиходит окисление водорода металла и осаждение железа в сульфидной форме. Сульфид железа образует гальваническую пару с железом, в которой сульфид железа является катодом, а железо подвергается анодному растворению. Скорость коррозии металла может достигать 6 мм/год.

Для защиты оборудования и коммуникаций от коррозии широко используют ингибирование всей добываемой жидкости и закачиваемой в пласт воды.

Для предотвращения солеотложения в продуктивных пластах и дня защиты от микробиологической коррозии нефтепромыслового оборудования применяют для ППД природные и сточные растворы, совместимые по химическому составу с подземными водами. Возможно использование химических реагентов-ингибиторов в композиции с полимерами, бактерицидами и другими активными веществами.

При наличии в природной зоне глинистых минералов под влиянием нагнетаемой воды снижается проницаемость пласта и приемистость скважин. Разбухание интенсивно развивается при контакте с пресными водами и существенно снижается при использовании попутных вод повышенной минерализации. Опытные данные показывают, чгго разбухание глин не происходит при минерализации закачиваемой воды более 20-30 г/л и содержании ионов кальция и магния более 10 %.

Источник