- Заговоры воды

- Читайте также

- Книга Воды

- Переливание воды

- ЗАГОВОРЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ Заговоры на здоровье от Марии Баженовой

- ЗАГОВОРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Заговоры Марии Баженовой, которые помогают при разных болезнях

- ЗАГОВОРЫ НА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Заговоры Марии Баженовой

- МУЖСКИЕ ЗАГОВОРЫ НА ЗДОРОВЬЕ Заговоры Марии Баженовой

- ЗАГОВОРЫ НА ВОДУ ОТ КАРЕЛЬСКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ ВИРМЫ Заговоры на родниковую воду

- Глава 12 Вода — одна из ключевых составляющих жизни человека. Вода ядовитая, вода целебная. Оздоровление дома и организма человека при помощи воды. Очищение амулетов и талисманов при помощи воды

- Дни воды (знаки стихии воды – Рак, Скорпион, Рыбы).

- Заговоры и молитвы на программирование личной воды

- Программирование воды словом. Молитвы и заговоры

- Энергия воды

- 1. Воды (Water)

- 2. Воды (Water)

- 3. Воды (Water)

- 4. Воды (Water)

- Правда ли, что в Коране созданном в VII веке н.э. есть факты, которые человек не мог знать при том уровне научного познания? Какое объяснение этому может быть?

- Почему Луна светится?

- Путешествие на Луну

- Что мы видим с Земли

- Лунное отражение

- Луна и её тень

- Заключение

- Почему луна светится?

- Лунная дорожка — почему длинная и узкая

- Дубликаты не найдены

- Наука | Научпоп

- Правила сообщества

- Телескопы — кто они такие?

Заговоры воды

Наговариваются на воду, которая затем выпивается или разбрызгивается по дому.

Вода моя, светящиеся на солнце, отражающая свет луны и хранящая жизнь, наполни здоровьем тело (имя). Выведи из него шлаки, инфекции, продукты распада, тяжелые металлы, разные болячки, заболевания крови, всех внутренних органов, различные сущности, и порчи, и сглазы, и подселения, подмены, кармические отложения и наросты, в общем, все, что мешает его развитию, здоровью, счастью и процветанию. Сохраняй заложенные в (имя) от природы позитивные качества, и силой своей и Господа сделай его недостижимым для зла. Хантаа улар.

Для снятия страха

В воде не серебро, в воде – золото. В воде духи живут, которые чистят разум. Они прошлое человека исправят, все его кусочки вместе соберут и новые фрагменты вставят. Взгляд будет у (имя) ясный и голова светлая. И мне, сказавшему на воду, тоже хорошо будет.

Вода всюду, внутри и снаружи. В земле и в небе, и в (имя) и в (имя). Это у них общее, это неразделимое.

Соединись, вода, в себе самой, да соедини (имя) с (имя). Куда бы они не пошли, чтобы ни делали, а кружились бы вокруг друг друга, к друг другу возвращались. Как вода в природе совершает свой круговорот, так бы и (имя) и (имя) свой круговорот совершали. Не может планета и человек без воды жить, не может и (имя) без (имя) жить.

Так все устроено, так предначертано, значит, так и должно.

Вода сохнет, испаряется, а деньги у (имя) прибавляются. Воды (имя) попил, прибыль получил. Ни тебе заботы, ни мороки. Все просто и надежно. Вода – жизнь, вода – благо, вода – то, что (имя) надо. Вода – прибыль, вода – богатство, вода – удача, деньги, счастье.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Книга Воды

Книга Воды Дух школы Ити-рю основывается на свойствах воды, и эта «Книга Воды» объясняет методы достижения победы посредством длинного меча. Язык ее не изобилует подробными пояснениями, но они могут быть ухвачены интуитивно. Изучай эту книгу: прочтя слово, поразмысли

Переливание воды

Переливание воды Этот способ гадания предназначен для ворожбы под Новый год. Вам понадобятся два стакана, один из которых будет наполнен почти до краев водой. Вы загадываете желание и после этого быстро переливаете воду из одного стакана в другой. Это можно сделать

ЗАГОВОРЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ Заговоры на здоровье от Марии Баженовой

ЗАГОВОРЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ Заговоры на здоровье от Марии Баженовой Заговор на здоровье при купании, обливании младенцаПри обычном купании ребенка приговаривайте так: Бабушка Соломоньюшка Христа парила да и нам парку оставила. Господи, благослови! Ручьки, растите,

ЗАГОВОРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Заговоры Марии Баженовой, которые помогают при разных болезнях

ЗАГОВОРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Заговоры Марии Баженовой, которые помогают при разных болезнях Банный заговор на крепкое здоровье и долголетиеПроизносите слова данного заговора во время мытья в бане или, если баня вам медиками противопоказана, в ванной. Слова заговора говорятся,

ЗАГОВОРЫ НА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Заговоры Марии Баженовой

ЗАГОВОРЫ НА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Заговоры Марии Баженовой Женский заговор от всех болезнейЭтим заговором, предназначенным только для женщин, можно лечить не только особые, женские, болезни, но и все остальные. Возьмите сухой сучок и девять раз очерчивайте им вокруг больного

МУЖСКИЕ ЗАГОВОРЫ НА ЗДОРОВЬЕ Заговоры Марии Баженовой

МУЖСКИЕ ЗАГОВОРЫ НА ЗДОРОВЬЕ Заговоры Марии Баженовой Заговор перед сном на обретение мужской силыЭтот заговор нужно произносить непосредственно перед тем, как лечь в супружескую постель. Ложуся я, раб Божий (имярек), Богу помолюся, встаю, раб Божий (имярек), крестюся,

ЗАГОВОРЫ НА ВОДУ ОТ КАРЕЛЬСКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ ВИРМЫ Заговоры на родниковую воду

ЗАГОВОРЫ НА ВОДУ ОТ КАРЕЛЬСКОЙ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦЫ ВИРМЫ Заговоры на родниковую воду Родниковая – это обязательно та вода, которая выходит прямо из земли. Есть множество источников, вода в которых сама по себе считается целебной. Она доходит до нас в первозданном виде, чистая и

Глава 12 Вода — одна из ключевых составляющих жизни человека. Вода ядовитая, вода целебная. Оздоровление дома и организма человека при помощи воды. Очищение амулетов и талисманов при помощи воды

Глава 12 Вода — одна из ключевых составляющих жизни человека. Вода ядовитая, вода целебная. Оздоровление дома и организма человека при помощи воды. Очищение амулетов и талисманов при помощи воды Вода — один из универсальных символов мироздания. Китайцы, например, считали

Дни воды (знаки стихии воды – Рак, Скорпион, Рыбы).

Дни воды (знаки стихии воды – Рак, Скорпион, Рыбы). Природа не скупится на осадки, и порой выпадает их месячная норма. Повышенная влажность воздуха не благоприятствует комфорту и хорошему настроению.Расположение Луны в Зодиакальном круге также оказывает влияние на

Заговоры и молитвы на программирование личной воды

Заговоры и молитвы на программирование личной воды Воду можно программировать двумя способами: с помощью молитвы и с помощью заговора. Над одной и той же водой читаются только молитвы или только заговоры! У воды, над которой произнесли молитву, действие постепенное, и не

Программирование воды словом. Молитвы и заговоры

Программирование воды словом. Молитвы и заговоры Самый древний способ – программирование воды при помощи слова. Помните, первым, кто запрограммировал воду, был не кто иной, как Бог-Отец. Он сказал: «Да произведет вода душу живую» – и появилась Жизнь. Человек, единственный

Энергия воды

Энергия воды Вода способна не только лечить и очищать видимую грязь, она может лечить и душу, очищать внутренний мир, спасать от неприятностей.Благодаря чистоте мыслей, произнесению добрых слов, молитв, мантр человек способен поправить здоровье и сделать окружающую

1. Воды (Water)

1. Воды (Water) Ключевые слова, значения: предвкушение, эмоциональное ожидание, новые эмоции, новизна чувств.Причина события перспективы, возможности, будущее, которое способно раскрыть горизонты и наполнить жизнь человека новыми ощущениями.Последствия события вполне

2. Воды (Water)

2. Воды (Water) Ключевые слова, значения: управление или манипуляция при помощи эмоций, поддельные или неестественные эмоции, чувства, в которых человек не может разобраться, растерянность.Причина события сама ситуация, в которой находится человек. Он испытывает

3. Воды (Water)

3. Воды (Water) Ключевые слова, значения: наслаждение, получение удовольствие, эмоциональная удовлетворенность, радость, эйфория.Причина события достаточно обыденна, чтобы ее описывать детально, человек получает удовольствие. От чего? Для каждого существуют свои

4. Воды (Water)

4. Воды (Water) Ключевые слова, значения: неуверенность в себе, эмоциональный застой, отстраненность, сюжетная (причинная) озлобленность.Причина события кроется в природе человека рано или поздно чувства начинают затухать и на их место приходит пустота, которая начинает

Источник

Правда ли, что в Коране созданном в VII веке н.э. есть факты, которые человек не мог знать при том уровне научного познания? Какое объяснение этому может быть?

Люди считали, что Солнце светит днем, а Луна — ночью, пока наука не достигла прогресса в современную эпоху. Тогда стало известно, что Луна не светит сама по себе, а отражает солнечный свет. Необходимо отметить, что Священный Коран делал различие между светом Солнца и Луны, называя первый сиянием («дийаъ»), а второй — («нур»). «Он — тот, кто даровал солнцу сияние, а луне — свет и установил для нее периоды, чтобы вы могли определять счет годов и счисление [времени]. Все это Аллах сотворил только по справедливости. Он разъясняет Свои знамения для тех, кто ведает [истину»( сура «ЙУНУС», 5) «что среди них Он поставил луну [источником] света, а солнце сделал светильником?»( сура — НУХ 16) Также мы обнаруживаем, что Аллах Всевышний уподобляет Солнце горящему светильнику. Однако ни в одном из аятов Всевышний не уподобляет Луну светильнику, а называет светом — «нур». В ХХ веке ученые сделали открытие, что прежде Луна была горящей массой, а потом угасла. Аллах Всевышний говорит: «Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости Вашего Господа, могли вести это исчисление и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающее разъяснение». (Сура «АЛЬ-ИСРА»,12).

1400 лет назад мусульманские учёные, в т.ч. Ибн Аббас и другие говорили: «Знамением ночи является Луна, знамением дня – Солнце», а аят «Мы погрузили во мрак знамение ночи», сначала «Луна светила, как Солнце, затем свет ее погас».

Кто же 1400 лет назад сообщил Мухаммаду об этом факте, для выяснения которого требуются космические корабли, искусственные спутники, геологические исследования, которые появились только десятилетия назад.

Источник

Почему Луна светится?

Строго говоря Земля никогда не находится в кромешной тьме. Дневной свет и тепло исходит от нашей звезды – Солнца, а ночью Землю окутывает «лунный фонарь».

Однако не каждому известно, что свет от Луны – это иллюзия. То отражение, которое мы видим на её поверхности – это свет от звезды. Достаточно представить, что Луна выступает в роли большого зеркала. Но не всё так просто.

Путешествие на Луну

Астронавты, побывавшие на Луне, отметили, что поверхность планеты погружена в темноту. Отражается лишь около двенадцати процентов света. Количество света зависит от расположения Луны на орбите нашей планеты. В первой четверти освещается только половина. Во время полного отражения поверхность становится светлее на восемь процентов.

Что мы видим с Земли

На самом деле, для нашего наблюдения доступна лишь часть Луны (около пятидесяти девяти процентов). Так происходит из-за несовпадения осевой и орбитальной скорости вращения спутника. Мы лишь иногда успеваем увидеть края. Такие движения являются несинхронизированными. Это называется либрацией долготы.

Лунное отражение

В полнолуние спутник настолько яркий, что «затмевает» собой другие объекты на звёздном небе. По этой причине астрономы прерывают свои наблюдения и прячут телескопы, дожидаясь пока Луна исчезнет.

В такие часы отражение от Луны настолько сильное, что спутник можно увидеть на небе и в дневное время. Также существует такое понятие как «суперлуние» (когда во время полнолуния спутник находится на ближайшей расположенности к Земле). В этот момент Луна ярче на двадцать процентов от обычного сияния.

Луна и её тень

Спутник обладает способностью отбрасывать тень. Но она не единственная в своём роде. Падение тени происходит от Солнца и Венеры. Она является вторым по яркости светилом после Луны (для обитателей Земли).

Венера отражает около шестидесяти пяти солнечных лучей. Каждые несколько месяцев планета находится в пиковой точке и тогда можно наблюдать тень. Попробуйте отдалиться от светлых мест, возьмите лист бумаги и посмотрите, как от вашей руки падает тень. Всё это из-за Венеры.

Заключение

Но не нужно думать, что раз у Луны маленькая яркость отражения, то это плохо. У спутника Сатурна степень отражения составляет девяносто девять процентов! Сложно представить, насколько трудно находиться на поверхности при такой яркости отражения света.

Источник

Почему луна светится?

Вы знаете, что Земля была бы мрачным местом без ее яркого, сияющего соседа — солнца. Но знаете ли вы, что луна также будет просто еще одним скучным шаром, если бы не солнечные лучи?

Почему луна светится?

Луна светит, потому что ее поверхность отражает свет от солнца. И несмотря на то, что иногда кажется, что она сияет очень ярко, луна отражает только от 3 до 12 процентов солнечного света, который падает на нее.

Луна на ночном небе

Воспринимаемая яркость Луны от Земли зависит от того, где Луна находится на своей орбите вокруг планеты. Луна путешествует один раз вокруг Земли каждые 29,5 дней, и во время своего путешествия она освещается солнцем под разными углами.

Это движение луны вокруг Земли — и одновременное вращение Земли вокруг Солнца — объясняет различные фазы луны (полная луна, четверть луны и т. Д.). В любой данный момент на траектории движения Луны вокруг Земли только половина ее поверхности обращена к Солнцу, и поэтому освещается только половина Луны. Другая половина поверхности обращена от солнца и находится в тени.

Луна самая яркая, когда она находится на 180 градусов от Солнца с нашей точки зрения (изобразите Солнце, Землю и Луну по прямой линии). В это время полная половина поверхности Луны, обращенная к Солнцу, освещена и видна с Земли. Это то, что известно как полная луна.

месяц на ночном небе

В «новолуние», с другой стороны, луна даже не видна с нашей точки зрения. Это когда Луна находится между Солнцем и Землей, так что сторона Луны, отражающая солнечный свет, обращена от Земли.

В дни до и после новолуния мы увидим полосу луны, отражающую солнечный свет. И в те времена слабая яркость остальной части луны — части, не ярко освещенной как осколок, — является результатом того, что ученые называют « земляным блеском », в котором относительно темный диск луны слегка освещается солнечным светом, который отражается от Земли, затем с Луны и обратно в наши глаза.

Источник

Лунная дорожка — почему длинная и узкая

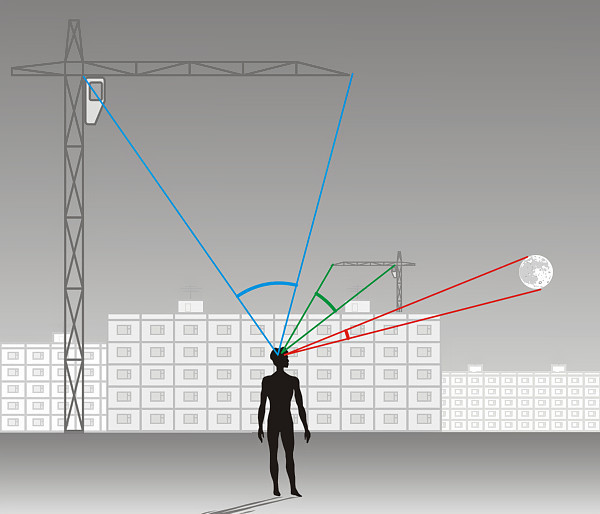

Всем привет. Хочу представить геометрические построения, которые покажут, почему лунная (или солнечная) дорожка такая длинная (в сторону источника света) и узкая. Вот несколько примеров:

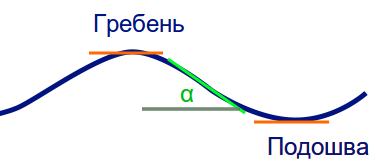

Если бы поверхность воды была горизонтальна в каждой точке водоёма, мы бы видели отражение луны (солнца) как в зеркале, такого же углового размера как и источник света (примерно 0.5 градуса). Однако в водоёмах почти всегда бывают волны, которые отклоняют поверхность воды на некий угол от горизонтали. Условно волну можно представить следующим образом:

Как видно из рисунка, поверхность воды горизонтальна в районе гребня и подошвы волны (оранжевые отрезки), и наклонена на некий максимальный угол α (крутизна склона волны) между гребнем и подошвой (зелёный отрезок). Последний угол определяет, насколько «расползётся» пятно, в котором отражается источник света.

Однако с ходу не совсем понятно, почему дорожка имеет вытянутую форму. Представим, что в случае невозмущённой поверхности воды источник света отражается в точке А:

Возникает вопрос — почему мы видим отражения источника света в точках В и С (вдоль дорожки) и не видим этих отражений слева и справа, в точках D и Е, отстоящих от центральной точки А на таком же угловом расстоянии, что и В, С? Ведь максимальный угол наклона волны α примерно одинаков для всех точек водоёма, а волны в свою очередь сориентированы по поверхности хаотично (то есть равновероятно во все стороны, по любому азимуту).

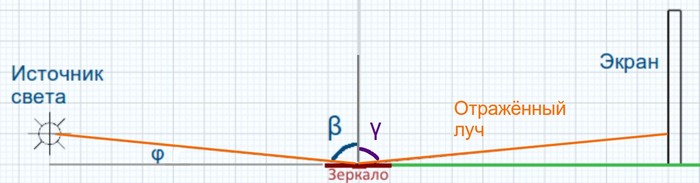

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим луч света, падающий на горизонтальное зеркало, а затем покачаем его вокруг разных осей. Выберем угол падения достаточно пологим, что соответствует невысокому положению луны (солнца) над горизонтом (угол φ). Я специально выбрал слово «пологий», поскольку в физике углом падения строго говоря называется угол между лучом и перпендикуляром к поверхности падения (см. угол β на рисунке), и он в данном случае близок к 90 градусам:

Как видно из рисунка (10 клеток влево, 1 клетка вверх), угол φ равен арктангенсу 1/10, то есть 5.7 градуса. Это вполне соответствует случаю лунной дорожки, когда луна (солнце) расположены невысоко, в нескольких градусах выше горизонта. Вспоминаем, что угол падения β равен углу отражения γ, ставим экран и видим, куда попадает отражённый луч.

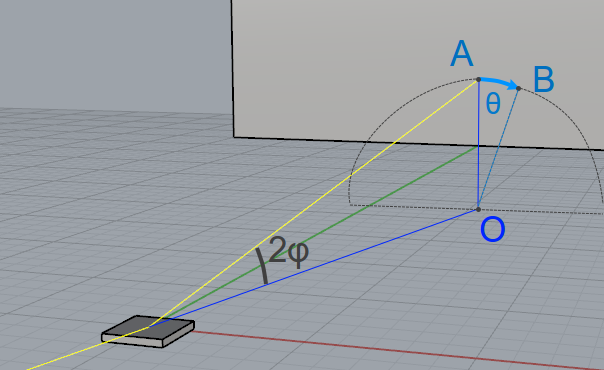

Теперь изменим точку зрения, посмотрим вдоль луча, и попробуем покачать зеркало на небольшой ОДИНАКОВЫЙ угол вокруг двух осей — сначала поперечной (обозначена бордовым) к плоскости падения луча, а затем продольной (обозначена зелёным):

При этом последим за характером отклонения отражённого луча. При повороте зеркала вокруг «бордовой» оси на угол θ отражённый луч будет поворачиваться на двойной угол, на 2*θ. Пусть угол θ будет таким, чтобы отражённый луч в нижнем положении почти доходил до горизонтального состояния, то есть в данном случае θ = 2.3°. При этом мы увидим следующую картину (гиф из двух кадров, перещёлкивается положение зеркала и отражённого луча):

То есть мы видим существенное изменение траектории отражённого луча, на 2θ = 4.6° в обе стороны.

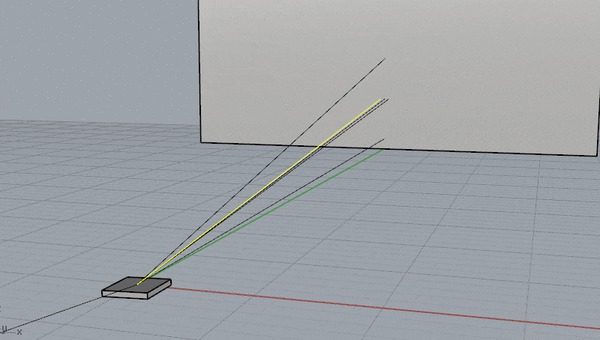

Во втором случае, когда мы поворачиваем зеркало относительно второй (зелёной) оси на тот же угол θ, направление отражённого луча меняется на порядок меньшую величину. Следующий рисунок может пояснить, почему так происходит:

Колебания зеркала на небольшой угол θ относительно продольной оси (обозначена на рисунке зелёным) почти соответствуют вращению вокруг оси, совпадающей с начальным направлением луча (до отражения). Таким образом можно достроить начальный луч до плоскости наблюдения (экран), до точки О, и тем самым получить конус с углом раствора 4φ (на рисунке показана половина раствора 2φ), вокруг которого происходят угловые колебания отражённого луча АВ (на угол θ). И если максимальный угол колебания θ = 2.3° (как и в предыдущем случае), то угловое смещение отражённого луча составит всего лишь (θ/360°)*2*π*2φ = 0.46°, то есть в 10 раз меньше, чем в случае колебаний зеркала вокруг поперечной оси, см. гиф из двух кадров:

Поскольку я понимаю, что могу легко ошибиться в своих построениях, этот вывод я проверил через:

1) моделирование в Экселе — через вектор падающего луча f, вектор нормали к отражающей поверхности n, и формулу вектора отраженного луча r = f-2n·(f·n);

2) научпоп книгу «Удивительная физика», в которой выведена формула отношения двух видимых полуосей пятна = sin(φ), что в нашем случае как раз составляет 1/10.

Из формулы следует, что чем выше будет светило, тем относительно шире будет дорожка, вплоть до круглого пятна в случае зенита (и если мы будем наблюдать пятно откуда-то сверху вниз).

Также я провёл эксперимент, в котором направил луч фонаря на зеркало, а противоположную стену использовал как экран для отражённого луча. В эксперименте:

1) покрутил зеркало на 360 градусов вокруг вертикальной оси (убедиться, что оно горизонтально, а значит отражённый луч практически не будет менять своё направление при вращении);

2) покачал вокруг двух осей (продольной и поперечной), показав разницу колебаний отражённого луча на стене-экране;

3) подпёр один край зеркала подставкой, зафиксировав тем самым угол наклона относительно горизонтали, и прокрутил зеркало на 360 градусов вокруг вертикальной оси, при этом отражённый луч нарисовал на стене фигуру, близкую к эллипсу.

В заключение сошлюсь на пост двухлетней давности — в выделенном комментарии человек @troshki как раз сожалеет, что у него не получилась узкая дорожка, и что луна в кадр не поместилась — после представленного выше материала вы уже понимаете, что одно закономерно вытекает из другого.

Дубликаты не найдены

Наука | Научпоп

6K поста 68.2K подписчиков

Правила сообщества

ВНИМАНИЕ! В связи с новой волной пандемии и шумом вокруг вакцинации агрессивные антивакцинаторы банятся без предупреждения, а их особенно мракобесные комментарии — скрываются.

Основные условия публикации

— Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

— Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

— Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

— Видеоматериалы должны иметь описание.

— Названия должны отражать суть исследования.

— Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

Не принимаются к публикации

— Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

— Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

— Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

— Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

— Попытки использовать сообщество для рекламы.

— Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

— Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество пикабу.

К слову плоскозёмы пытаются и эту дорожку подвязать к плоской земле. Но это, увы, никак не связано — дорожки будут и на плоскости, и на шаре. )

Столько текста. Зачем? Ведь очевидно, что ширина дорожки равна диаметру источника света.

Еще бы спросили, почему дорожка всегда направлена в сторону смотрящего или почему диктор новостей в телевизоре всегда смотрит мне в глаза?)))

Зачем? Ведь очевидно, что ширина дорожки равна диаметру источника света.

Здрасьте. Писал, писал, и всё коту под хвост. )

Как раз неочевидно, и как раз не равна. Это видно даже по первому кадру в посте — ширина дорожек больше чем диаметр светила (привожу один из примеров с вертикальными линиями от полной луны). А уж тем более это видно по последней ссылке в посте — на человека, у которого не вышло узкой дорожки.

Так у светила есть ореол + рассеивание от волн чем сильнее волны тем больше рассеивание. Я просто не понимаю практического смысла этого исследования.

Нашёл для вас видео, где влияние ореола удаляется с помощью фильтра — обратите внимание, что с фильтром ширина дорожки по-прежнему больше, чем размер диска.

А длина чему равна? И почему дорожка шире, когда Вы утверждаете что ровна?

Шире, потому-что поверхность воды не ровная, так-же именно по этому мы видим дорожку, а не само отраженное солнце. Чем неровность ближе к оси от источника к приемнику, тем больше вероятность, что у нее найдутся плоскости, способные отразить свет в нас. Длина дорожки кстати будет зависеть от того, на какой высоте находится солнце. Чем выше — тем короче она будет. Если солнце выползает над горизонтом — то до самого горизонта будет.

Мы можем, для простоты, заменить волны стеклянными шариками ровным слоем?

Почему шарик в стороне от вертикальной плоскости зритель-источник будет отражать меньше чем шарик на этой оси?

В том и проблема, что не можем. В относительно спокойном море угол наклона у волн не велик и не превышает определенных величин. Далеко от оси просто не будет поверхности, способной отразить свет в нас. А у груды стеклянных шариков будут почти все углы наклона поверхностей и отражение можно поймать отовсюду. Но даже если заменим на стекло, эффект все равно частично сохранится, так как чем меньше угол падения, тем больше лучей будет проходить внутрь а не отражаться. Наибольшей угол падения имеют объекты вдоль оси и рядом с ней. Замените шарики снегом, и поищите солнечные фотки зимой, даже там будет заметна, пусть и слабая, но дорожка.

Вот теперь понял. Дорожка есть.

Автор, у Вас косяк.

волны в свою очередь сориентированы по поверхности хаотично (то есть равновероятно во все стороны, по любому азимуту)

Это не верное предположение. И ошибка в том, что, в зависимости от преобладающего направления волн, форма дорожки будет от узкой до широкой.

Согласен, наверно будет влияние преобладающих волн (и преобладающего направления ветра). И видимо его можно оценить, сравнивая измеренную ширину дорожки с предсказанной по приведённой формуле синуса от высоты светила.

Нет. На кандидатскую тоже. )

Но как школьный проект по физике — вполне.

— В какой области?

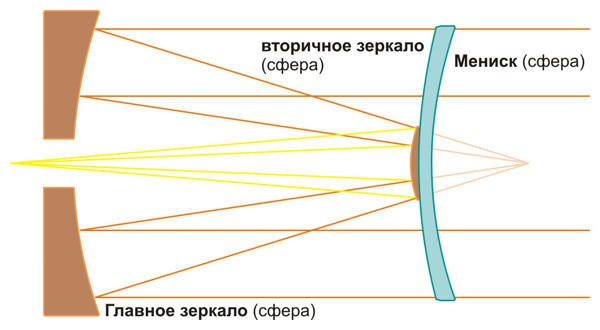

Телескопы — кто они такие?

Телескоп — слово известное практически каждому. Так же существует устоявшийся визуальный образ этого понятия — то как мы себе представляем телескоп — это такая труба на подставке, внутри стекляшки какие-то. на этом конкретика у многих исчерпывается.

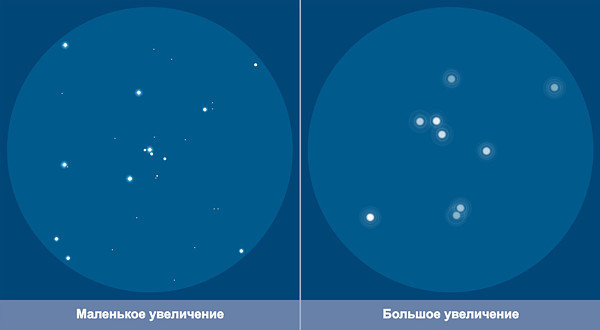

Потому, что уже на вопрос — «В чем назначение телескопа» — ответ, как правило, слышен сбивчивый и нескорый. Одни считают, что телескоп что-то там приближает, другие думают, что он что-то увеличивает — эти ближе к истине, но незначительно.

Телескоп — не космический корабль и к Луне с его помощью мы ближе не станем. Так же это не насос и Луну мы с его помощью до больших размеров не надуем.

Так для чего же их делают, эти блестящие трубы на подставках?

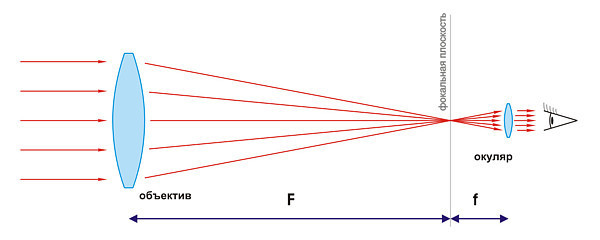

Открою тайну. Как бы это не казалось удивительным, но главное назначение телескопа — собрать от небесного объекта как можно больше света. Именно потому главным достоинством любого телескопа является диаметр его объектива — в понимании среднестатистического землянина — той линзы, что обращена к небу — именно ее принято считать объективом. (На самом же деле в нашу эпоху объективом телескопа чаще бывает зеркало и прячется оно глубоко в трубе, но такая оптическая схема среди неастрономической публики непопулярна.) А вот когда свет от небесного объекта собран и изображение объекта построено, его можно внимательно рассмотреть — тут мы сталкиваемся со вторым назначением телескопа: Увеличить угол зрения, под которым может быть видимо небесное тело.

Ах, эти научные формулировки! Кто б нам теперь объяснил, что значит это словосочетание: «угол зрения», и зачем нам его увеличивать?

Процитирую строчку из песни Виктора Цоя: «Во дворе идет стройка, работает кран».

Подойдем к окну и посмотрим на кран — его длинная стрела раскинулась на пол неба и что бы осмотреть ее всю от кабины крановщика, до того места, где она заканчивается и свисает вниз трос с крюком, придется повернуть голову. Повернуть — ключевое слово. Оказывается стрела башенного крана имеет некоторую угловую протяженность измеряемую в градусах и равную той величине, на которую нам придется повернуть голову вокруг воображаемой оси вставленной в нашу шею — допустим на 45 градусов.

А если стройка идет в соседнем дворе? В этом случае кран стоит относительно далеко и что бы перевести взгляд с одного конца его стрелы на другой, нам потребуется повернуть голову на меньший угол, допустим на 5 градусов, или сместить глазной зрачок посмотрев чуть в бок, но на ту же величину — на 5 градусов.

Вот та величина, накоторую нам приходится изменять направление своего взгляда, что бы рассмотреть объект полностью — это и есть угловой размер этого объекта. В бытовом понимании. Астрономия же, как наука оперирует геометрическими понятиями. Но смысл остается тот же. Он в том, что все видимые объекты, будь то далекие планеты или какие-то земные предметы — деревья или строения — все представляются нам большими или маленькими в первую очередь исходя из тех угловых размеров которые они для нас имеют. Реальные же размеры для наблюдателя вторичны и могут оказаться неожиданными. Например стоящий неподалеку дом может заслонить собой 60 градусов небесной сферы, но высотой он всего метров 25. Наше дневное светило — Солнце — имеет угловой поперечник всего пол градуса, но диаметр его более миллиона километров.

Вот мы первый раз коснулись примера углового размера небесного объекта. Углы, как известно, измеряются в угловых величинах — градусах или радианах, но радианы для любителя — неудобная величина. Градусы — привычнее. Но все равно, не многие из Вас сейчас приведут пример одного градуса в качестве видимого размера какого-то видимого объекта. К тому же, уж так получилось, что и удобного небесного объекта на нашем небе размером в 1 градус нет. Зато есть два объекта которые с хорошей точностью можно считать эталонами углового размера в пол градуса — это Солнце или Луна.

Оказывается, эти два небесных тела, столь разных по своей природе (Солнце — звезда, гигантский газовый шар диаметров более миллиона километров и с температурой поверхности 6000°K ; Луна — спутник Земли, маленькая холодная планетка диаметром 3600 км) для земного наблюдателя на небе имеют одинаковый угловой размер 1/2 градуса.

Ну, а как можно догадаться, 1/2 градуса — величина не очень большая, то телескоп как раз призван изменить это в большую сторону, оказавшись между объектом и наблюдателем.

Вот теперь мы вплотную приблизились к тому, что иногда называют «увеличением», но в отношении чего правильнее употреблять понятие «кратность». Я видел множество разочарованных людей, которые вместо ожидаемых десятков тысяч и миллионов узнавали, что хорошие телескопы позволяют применять 100-кратное увеличение. А более 500 крат в наблюдательной астрономии увеличения применяются крайне редко. Все мы любим большие цифры, особенно если это цифры нашей зарплаты. Но, к счастью, параметры телескопов не подвержены инфляции и, как во времена изобретателя телескопа — итальянца Галилео Галилея, — 30-кратное увеличение было вполне актуально для ряда астрономических наблюдений, так и 400 лет спустя, оно ничуть не потеряло своей актуальности.

Первый в истории телескоп был изобретен итальянским ученым и священником Галилео Галилеем в 1609 году. Не следует думать, что сам принцип оптической системы увеличивающей угловой размер наблюдаемого объекта был придумал Галилеем. Подзорные трубы в те годы с успехом и часто уже применялись в мореходстве и при ведении военных действий. Но Галилео был первым, кому хватило отваги в эпоху инквизиции направить трубу в небо. При этом он же сделал важный вывод — точность и качество изготовления линз в подзорных трубах никак не годятся для астрономических наблюдений. Он разработал более точный и качественный метод шлифовки, полировки и доводки до требуемой формы оптических деталей, а саму схему «подзорной трубы» оптимизировал для астрономических наблюдений.

Его упорство было вознаграждено поистине революционными открытиями. Многое, что ранее считалось непреложной истиной, обрело другой вид и смысл. На божественном лике Солнца обнаружились темные пятна, на гладкой и плоской Луне «выросли» горы, планеты демонстрировали шарообразность, а Венера «показывала» фазы подобные лунным. Юпитер обзавелся спутниками и стал альтернативным центром мира, а «Высочайшую из планет» — Сатурн — Галилео Галилей «тройною наблюдал». Млечный Путь из пролившегося некогда молока превратился в россыпи звезд, а самих звезд на небосклоне, благодаря прозрачным линзам первого в мире телескопа, оказалось в десятки раз больше.

Надо ли говорить, как отнеслась к открытиям Галилея церковь?! — ученого судили и под угрозой пыток заставили отречься от всего увиденного. Галилей отрекся. Но дальнейшая судьба телескопа уже не зависела от этих событий. Изобретение обрело значительную популярность и стало использоваться многими прогрессивно настроенными учеными. А вместе с этим и совершенствовалась его оптическая схема, появлялись все новые конструкции.

То, сочетание линз, что использовал в своем телескопе Галилей, вскоре вышло из употребления, и хотя похожая оптическая схема по сей день используется в театральных биноклях, для наблюдений небесных тел уже через несколько лет после премьеры Галилея была изобретена другая, более удобная конструкция.

Ее разработал Иоганн Кеплер — математик, физик, астроном, но по большей части — теоретик, а потому собственную конструкцию телескопа ни разу не использовал. Впервые изготовил ее и опробовал на астрономическом поприще его коллега и современник — К. Шейнер.

Система Кеплера обладала рядом существенных преимуществ: Большее поле зрения, более качественное изображение и ввиду более легкого изготовления короткофокусных собирающих линз (а в качестве окуляра у Галилея использовалась отрицательная — рассеивающая линза) позволяла добиваться большей кратности увеличения. Однако использовать ту же схему для подзорных труб уже не удавалось — схема Кеплера давала перевернутые изображения. Для астрономических наблюдений это не стало недостатком, а вот для наблюдения земных удаленных объектов было неприемлемо.

Телескопическая астрономия стала стремительно развиваться. Открылись новые горизонты, оказалась доступна новая точность измерений и конечно же хотелось большего. Астрономы XVII века пытались заглянуть все дальше в космос, старались более детально рассмотреть небесные тела и применяли для этого все большие увеличения своих примитивных инструментов.

Очень скоро стало понятно, что перешагнув определенную кратность, качество изображения, его детальность, количество звезд в поле зрения перестают увеличиваться, и даже начинают падать. Можно с уверенностью сказать, что в эпоху Галилея и Кеплера 50-кратное увеличение было предельным и дальнейшее увеличение кратности на пользу не шло.

Если обратиться к иллюстрации приведенной выше, можно отметить закономерность, что чем больше фокусное расстояние объектива [F] (расстояние , на котором линза строит изображение объекта — вспомните, как получают огонь в солнечный день с помощью увеличительного стекла — именно на этом расстоянии солнечные лучи собираются в «точку»), и чем меньше фокусное расстояние окуляра [f], тем больше кратность [ F/f ]. Может показаться, что сделав очень длиннофокусный объектив и взяв короткофокусный окуляр, можно достичь невероятно большой кратности увеличения. Однако, очень скоро становится заметно, что чем больше кратность, тем слабее яркость изображения. Случалось так, что объект исследований прекрасно виден глазом, но при большом увеличении перестает быть видимым в телескоп. Второе неожиданное открытие астрономов заключалось в том, что определенного размера линза объектива, какое бы не было огромным используемое увеличение, не в состоянии показать детальность мельче определенного порога. Это уже свойство самого света — его волновой природы.

Оказывается, что есть так называемый «дифракционный предел», суть которого в том, что любые отверстия, пропускающие световой поток, ограничивают детальность картинки, которую этот поток несет с собой. Более того, все точечные объекты, а звезды можно было в ту далекую пору считать именно точечными объектами, в следствие «дифракционного предела» при больших увеличениях видны не точками, а кружками, окруженными несколькими убывающими по яркости кольцами. И, собственно, любое изображение в телескопе как-будто складывалось из их совокупности

Что бы увеличить разрешение телескопа, шагнуть за «дифракционный предел», нужен телескоп с большим диаметром объектива. Тогда дифракционные диски становятся меньше.

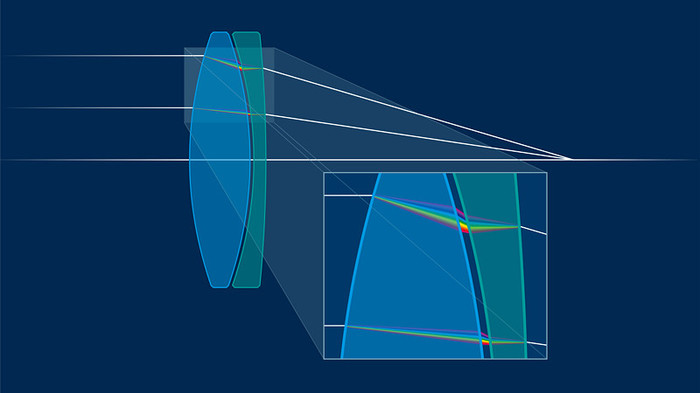

Ах если б это было все. Линзы стали делать больше, но тут обнаружилось, что стекло, их которого делали линзы для телескопов имеет свойство очень по-разному преломлять лучи разной длины волны (а говоря по-народному — разных цветов). Оказалось, красные лучи фокусируются ближе к линзе, синие — дальше от нее. А поскольку в свете небесных объектов присутствуют лучи самых разных цветов (длин волн), то точно навести резкость при больших увеличениях никак нельзя. Будь то звезда или планета, ее изображение так и оставалось нерезким, отливая всеми цветами радуги несфокусированных лучей.

Та самая красота — разложение белого света на все его составляющие, которое мы привыкли именовать радугой, — на какое-то время стала главной головной болью астрономов. Уже и инквизиция отошла на второй план, а вот справиться с «хроматической аберрацией» не удавалось около столетия. Во все времена существовал список невозможного. В XVII веке нем были такие пункты: Человек никогда не заглянет на обратную сторону Луны; Человек никогда не достигнет звезд; Человек никогда не найдет средство против хроматической аберрации.

К этой беде добавилась «сферическая аберрация» — принципиальная неспособность линз со сферическими поверхностями строить качественные изображения. Но это беда была меньшей.

Какие только опыты не проводили астрономы и оптики XVII-XVIII веков, искали особый сорт стекла, использовали дополнительные линзы и фильтры. Между делом было обнаружено, что действия хроматической и сферической аберраций заметно ослаблялось при увеличении фокусного расстояния объектива телескопа. Телескопы стали делать все длиннее.

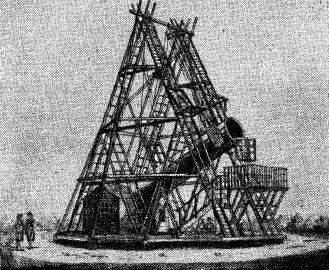

Надо заметить, что здесь астрономы проявили себя масштабно, так, что даже эпоху эту в телескопостроении назвали эпохой телескопов-динозавров. При диаметре линзы объектива всего в 8 сантиметров, длина инструмента иногда превышала 100 метров — можете себе это представить?! Конечно же изготовить трубу для такого телескопа было невозможно — она согнулась бы или сломалась под собственным весом. Телескопы делали «воздушными» — такие решетчатые конструкции крепились на высоких мачтах и управлялись целой бригадой специально обученных рабочих, всюду тянулись тросы и канаты, фермы телескопа приводились в движение с помощью рычагов и блоков, причем в полной темноте — пользоваться факелами во время наблюдений было нельзя — от грандиозности замысла и сейчас захватывает дух. жаль лишь, что особого результата и качества эти инструменты так и не показали. Впрочем, в эпоху телескопов-динозавров астрономы так же сделали немало открытий. Гюйгенс наконец смог понять, что же имел в виду Галилей говоря о «тройственности высочайшей планеты», и открыл кольцо Сатурна (выступающие в стороны ушки которого Галилей принял за две другие близкорасположенные планеты — его телескоп не позволил тогда это детально рассмотреть), а Кассини открыл в кольце Сатурна щель отделяющую внешнее кольцо от внутреннего. Это деление кольца Сатурна позже назвали именем его открывателя.

При этом астрономы демонстрировали невероятное мастерство фиксации своих наблюдений. Фотографии тогда не было, но рисунки наблюдателей представляли из себя произведение искусства и научный документ одновременно.

Но бесконечно так продолжаться не могло. Телескопы длиной в 90 метров показывали хуже 50-метровых и это был тупик. Выход нашел величайший из физиков всех времен и народов сэр Исаак Ньютон. Именно Ньютону принадлежит изобретение зеркального телескопа.

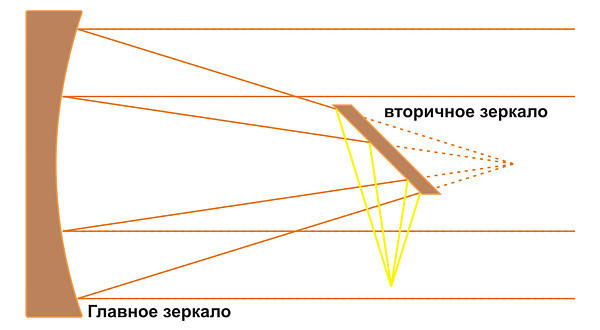

Линза собирает параллельный пучок лучей в точку и строит изображение. Но тоже самое может и вогнутое зеркало. Правда зеркало собирает пучок перед собой и пытаясь рассмотреть построенное изображение, наблюдатель рискует перекрыть собой весь световой поток льющийся с небес. Так ведь можно использовать еще одно зеркало, которое отведет пучок лучей от главной оптической оси.

Пришлось мириться еще с рядом неудобств и недостатков — зеркала тогда делали из хитрого сплава меди и олова. Отражали они немного света (40-50%, если учесть, что зеркала было два, то до глаза наблюдателя доходила в лучшем случае 1/5 часть светового потока), к тому же такие зеркала быстро тускнели и требовали частой переполировки. Вспомогательное зеркало так же заслоняло собой часть главного и это приводило к еще большим потерям. Зато — можете себе представить — никакой хроматической аберрации! А если придать зеркалу не сферическую, а параболическую форму, то можно разом избавиться и от сферической аберрации. Да, конечно, изображение планет и туманностей при том же диаметре объектива намного тусклее, но зато какое резкое, какое четкое! И ведь никто не мешает сделать зеркало в несколько раз больше.

Первый телескоп системы Ньютона был карликовых размеров. Его изготовил сам Ньютон как пример, иллюстрацию своей находки. Зато как размахнулись изготовители настоящих телескопов такой конструкции — один другого больше.

Чаще всего изготовителем телескопа и наблюдателем был один и тот же человек. В те годы не существовало промышленного изготовления оптики — все делалось вручную. Уильям Гершель, музыкант по образованию, но увлекшийся в 30-летнем возрасте астрономией, сделал более десятка телескопов отменного качества. В их числе крупнейший телескоп XVIII века (длина трубы 12 метров, диаметр медно-оловянного зеркала 122 см), который до середины следующего столетия оставался непревзойденным. Трудно себе представить муки ученого вынужденного буквально сутками без перерыва продолжать полировку зеркала, ведь если процесс остановить до завершения, начнется окисление верхнего слоя, зеркало не будет отражать и все придется начать с начала.

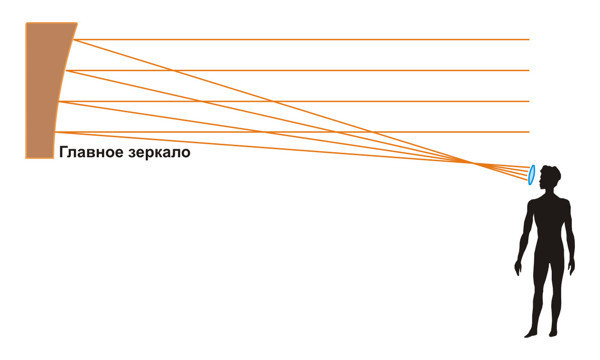

Но оно того стоило — инструменты и наблюдения Гершеля положили начало галактической астрономии, астрофизике, ему удалось открыть новую планету — Уран, а так же множество комет и несколько спутников планет. Правда попутно Гершель создал собственную версию зеркального телескопа — без вспомогательного зеркала:

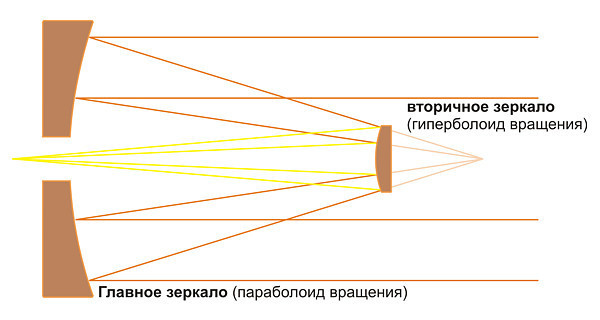

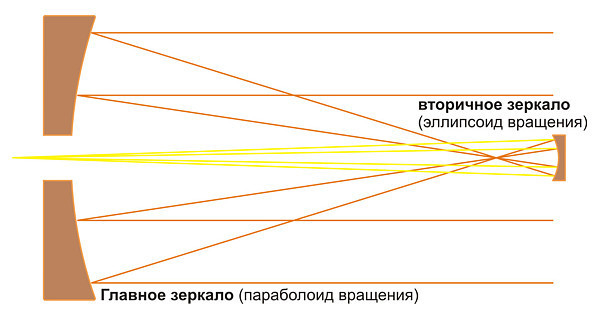

И дальше новые системы зеркальных телескопов полезли как грибы после дождя. Какие-то обретали многовековую популярность, как система Кассегрена:

Другие оставались в справочниках, но из реальности вскоре исчезали, как система Грегори:

И когда победа зеркальных систем уже казалась окончательной и бесповоротной, оптики разгадали тайну веков — изобрели «ахромат» — линзовый объектив лишенный хроматической аберрации.

В середине XVIII века эта счастливая идея посетила Леонарда Эйлера и через несколько лет ее осуществил, что называется, «в стекле» оптик Джон Доллонд. В стекле все дело и было. Оказывается, что разные сорта стекла имеют разный коэффициент преломления (способность искривлять естественное направление световых лучей) — это было известно давно. Но у разных сортов так же была различна та разность в преломлении лучей разных длин волн, которая и приводила к размытию изображения. Оказывается у тяжелых стекол сорта «флинт» разброс в преломлении разноцветных лучей гораздо больше, чем общее отличие коэффициента преломления в сравнении с легкими стеклами сорта «Крон». Оказалось возможным создать такое сочетание двух линз, в котором положительная линза из «Крона» создает сходящийся пучок лучей «окрашенных» хроматической аберрацией, но идущая следом же рассеивающая линза из «флинта» немного уменьшая сходимость пучка лучей, практически полностью устраняет разницу в сходимости лучей разных цветов — то есть убирает хроматизм.

И изголодавшиеся по линзам, астрономы вновь переметнулись к телескопам из прозрачного стекла.

Вот как бывает в истории любого дела — нет единой верной дороги, Жизнь состоит из метаний, компромиссов и крайностей.

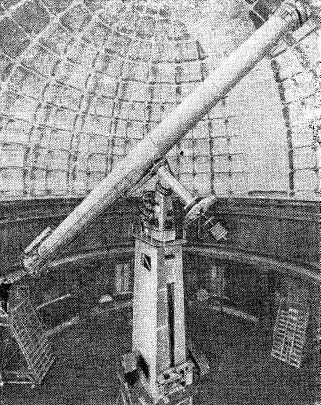

Но по размерам линзовые телескопы все же не смогли превзойти зеркальных своих собратьев. Была недолгая эпоха расцвета линзовых инструментов. Кончилась она двумя линзовыми исполинами — Ликским и Йоркским рефракторами (рефрактор — линзовый телескоп, в то время как зеркальный зовется рефлектором). Лик и Йорк — два бизнесмена, два олигарха своего времени, с тем отличием от современных обладателей несметных богатств, что решили тот излишек средств, который им самим явно не потратить, вложить в науку, а поскольку и тогда, и сейчас в западном мире самым передовым и престижным направлением было исследование Вселенной, то не сговариваясь Лик и Йорк решили профинансировать строительство самого крупного в мире рефрактора. Оба обратились за этим к известнейшему оптику XIX века — Кларку. Но Лик это сделал чуть раньше и получил телескоп чуть меньше (93 см диаметр объектива). Йорк изъявил желание , что бы его телескоп был больше и получил, что просил (102 см диаметр объектива), но оказалось, что больше — не значит лучше. 93 сантиметра Ликского Рефрактора оказались тем самым разумным пределом, после которого каждый новый сантиметр в диаметре объектива уже играет против качества. Поэтому Йоркский Рефрактор оказался чуть менее «зорким» телескопом, зато крупнейшим по сей день и при этом довольно неплохим для своих исполинских размеров.

На этом история гигантских линзовых телескопов заканчивается. Лик и Йорк ныне покоятся в фундаменте собственных обсерваторий — именно там они завещали захоронить урны с собственным прахом. Их огромные телескопы тоже покоятся — сейчас они уже не актуальны для современной науки и являются не более чем музейными экспонатами.

Зеркальные же телескопы продолжили свое развитие и будущее несомненно за ними. Хотя для современной науки оказались в свое время очень полезны зеркально линзовые гибриды. Оказывается, если не стоит цель сделать полноценный линзовый объектив и нет желания заниматься зеркальными системами со сложными поверхностями, то можно сделать недорогой в производстве и очень качественный по изображению Зеркально-Линзовый телескоп.

Разработал такую неожиданную схему наш соотечественник Дмитрий Максутов.

Беда всех «крупнокалиберных» линзовых телескопов — масса линз объектива. Линзы крупных рефракторов весят сотни килограмм — их приходится делать толстыми, или они будут прогибаться под собственным весом. Их делали толстыми и они все равно прогибались и плюс к этому при таких объемах линзы уже не удавалось сварить для нее идеальное однородное оптическое стекло.

Но если использовать не линзу, а тонкий и легкий мениск (тоже линза, но выпукло-вогнутая при приблизительно одинаковых радиусах кривизны обеих поверхностей), то отпадает сразу несколько проблем — пусть себе гнется — прогиб одной поверхности в точности компенсируется выгибом другой. ввиду небольшой оптической силы мениск не страдает хроматизмом. Для чего же он тогда нужен? — что бы исправить сферическую аберрацию главного зеркала — ведь изготовление сферической поверхности проще и дешевле, а ведь сфера при многих ее недостатках позволяет получить большее полезное поле зрение телескопа.

Разумеется давно никто уже не делает зеркала из олова с медью — их так же делают из стекла и покрывают алюминием в вакуумных камерах. Такие зеркала отражают до 98% процентов света попадающих на них из Вселенной. Но оказывается главная преграда для этого звездного света все так же заслоняет от нас многие вселенские тайны. Это наша атмосфера. Этот природный фильтр защищает нас и все живое на планете от жесткого солнечного излучения, но и соответственно поглощает львиную долю интересующих современных астрономов космических лучей.

Башни с телескопами начали поднимать на самые заоблачные вершины, туда, где чище воздух, нет городской засветки и тоньше слой атмосферы — ближе к звездам.

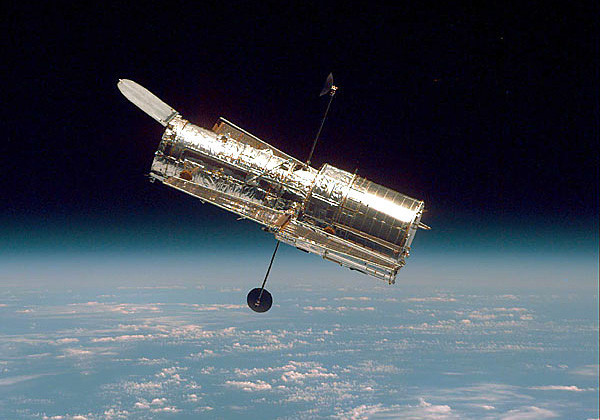

Но самым феноменальным шагом к звездам стал запуск заатмосферного телескопа им. Хаббла. Находясь на орбите Земли этот телескоп в автоматическом режиме ведет наблюдения круглые сутки, ведь там, за пределами воздушного океана звезды видны всегда. Фотоснимки из компьютера телескопа им. Хаббла отправляются на землю в цифровом формате по радиоканалу.

При том, что этот космический телескоп заметно уступает в размерах многим земным, изображения полученные им из космоса, где нет поглощения света и турбуленции атмосферных потоков, настолько качественны и детальны, что дальнейшее развитие наземных наблюдательных приборов становится все менее перспективным.

Хотя, разумеется, одним заатмосферным телескопом вся современная астрономия сыта не будет и новых башен в горах появится еще не мало.

А в завершении рассказа хочу вспомнить, что наряду с вполне привычными оптическими телескопами уже много десятилетий создаются и используются для изучения нашего огромного мира телескопы несколько иного рода. До сего момента речь шла о исследовании Вселенной опираясь на свет приходящий из космических далей. Но из глубин Вселенной к нам приходит не только свет. Это радиоволны, это рентгеновское и гамма-излучение. Это ультрафиолет и инфракрасные тепловые волны. Оказывается для каждого из этих видов излучения существуют специальные телескопы — они фиксируют это излучение и показывают нам то, как бы для нас выглядела Вселенная, если бы мы могли тоже воспринимать своими органами чувств все эти непривычные нам потоки.

Источник