Изменение рельефа Земли реками

Реки и их притоки — водные артерии нашей планеты. Они уносят избыток воды с суши в океан и играют активную роль в непрекращающемся преобразовании рельефа Земли.

Амазонка — самая полноводная река на Земле. Каждую секунду она выносит в Атлантический океан около 200 тыс. м³ воды. Ее питают семнадцать больших притоков, а площадь водосборного бассейна, занимающего почти всю северную часть Южной Америки, составляет примерно 7 млн км². Длина Амазонки около 7000 км, ширина часто более 10 км. Река судоходна на протяжении 1600 км от устья.

Река рекордов

Амазонка — центральная артерия, от которой ответвляются притоки, сами по себе очень крупные реки. Истоки многих из них находятся в Андах (Риу-Негру, Пурус, Мадейра). Другие текут с Бразильского плоскогорья, расположенного на юге (Тапажос, Шингу), и меньшая часть – с севера, с Гвианского плоскогорья. При слиянии реки с одним или несколькими притоками, например с Риу-Негру, объем переносимой воды настолько увеличивается, что образуется некое подобие внутреннего моря.

Амазонка течет по обе стороны от экватора, в регионе с влажным, жарким климатом, где выпадает от 1500 до 3000 мм осадков в год. Водотоки со склонов Анд, питающиеся за счет таяния снегов, пополняются водами поверхностного стока, поскольку почвы дождевых экваториальных лесов не в состоянии впитывать весь объем атмосферных осадков. Водотоки сливаются с мелкими реками, а те несут свои воды в главную артерию. Впадая в океан, Амазонка достигает в устье ширины 60 км и образует эстуарий со множеством островов.

Изменение рельефа

Текучие воды не только выносят с суши в море избытки воды. На своем пути они также видоизменяют рельеф планеты, сдержанно или неистово, плавно или прерывисто. В этом процессе задействованы огромные объемы переносимых горных пород, достигающие ежегодно сотен миллионов тонн. Даже самые спокойные с виду реки ни на миг не прекращают своей деятельности, перенося растворенные вещества, например бикарбонат кальция, вымываемый из разрушающихся известняков.

Вода переносит рыхлый, несцементированный материал: песок, глину и почву. В результате реки часто приобретают характерный цвет. Вода одних притоков Амазонки, например Риу-Негру, кажется темной из-за присутствия в ней оксидов железа и органики. Воды других изобилуют алевритом и кажутся белесыми (Мадейра). Вниз по течению от места слияния с Риу-Негру воды Амазонки долго текут двумя несмешивающимися разноцветными потоками.

Трудный путь

Равнинные реки экваториального пояса переносят лишь мелкие взвешенные частицы и не способны эффективно разрушать прочные коренные породы, выстилающие их дно. Поэтому русла африканских рек изобилуют порогами и водопадами, образующимися там, где породы оказываются особенно устойчивы к размыву.

Эрозионные процессы наиболее заметны в горных районах, где значительны уклоны поверхности. Русла горных рек зачастую усыпаны крупными обломками пород, которые в периоды полной воды движутся, скользят, переворачиваются и дробятся при трении друг о друга. Когда водоток выходит на равнину, весь этот обломочный материал откладывается в виде веерообразных скоплений – конусов выноса. При впадении рек в озера происходит то же самое: образуется небольшая дельта – первый этап формирования озерной котловины.

Крупномасштабная работа

За многие тысячи лет водотоки протачивают в породах врезанные долины, ущелья и каньоны. Долины с крутыми склонами обычно формируются в твердых породах, которые вода способна разрушать только с помощью истирающего (абразивного) материала – песка, гравия и гальки. Вращательное движение воды в водоворотах приводит к образованию в русле естественных углублений, называемых исполиновыми котлами.

Сходным образом реки подмывают крутые берега и, расширяя русло, создают живописные излучины. Однако для дальнейшего расширения речных долин необходимо вмешательство других механизмов эрозионного процесса. Выветривание, дробление и оползни постепенно сглаживают созданные водотоком формы.

В плену или на свободе

Реки, текущие по обширным аллювиальным равнинам, свободнее в выборе конфигурации русла, чем реки, запертые в узких теснинах. Равнинные реки нередко меняют путь, произвольно меандрируя (блуждая) в пределах главного направления, как, например, река Окаванго в Ботсване.

Иногда реки еще резче меняют курс. В результате смещения земляных масс и изменения уровня воды реки захватывают соседние водотоки и направляют их в свое русло. Так, река Мозель во Франции, некогда впадавшая в Маас, теперь стала притоком реки Мерт.

Дельты

Дельты рек – неустойчивые сооружения, непрекращающееся переустройство которых основывается как на аккумуляции переносимых реками осадков, так и на выносе их наступающим морем. Но удача в битве между морем и сушей всегда благоволит морю.

Район нильской дельты в Египте площадью 24 тыс. км2 – один из самых густонаселенных в мире, как и дельта легендарного Ганга, текущего в Индии. Люди с давних пор селились в этих низменных, плодородных районах. Однако граница между стихиями воды и суши изменчива. Из-за половодий реки нередко меняют русла. Старые русла, оставаясь выше, пересыхают, образуя новые озера и болота. Даже там, где море уже отступило, участки суши не защищены от вторжения воды.

Происхождения слова «дельта» тесно связано с Нилом. Такое название низовьям Нила дал Геродот в V в. до н. э., поскольку устье реки по форме похоже на перевернутую заглавную букву Д греческого алфавита. С тех пор этим термином стали обозначать сложенную речными наносами низменность в устье реки, впадающей в море или озеро. У Роны даже две дельты: одна, небольшая, сформировалась при впадении реки в Женевское озеро, другая, намного крупнее, – в Камарге, при впадении в Средиземное море.

Дельты могут иметь разную форму. Одни реки, например Миссисипи, разветвляются на несколько рукавов, так что их дельта напоминает гусиную лапу, другие, такие, как Эбро в Испании или По в Италии, образуют дуги. Разнообразие форм дельты определяется как созидательной работой реки, так и противостоянием моря, течения которого либо препятствуют осадконакоплению, либо помогают намывать песчаные косы, как это происходит в Венеции. Так, перемещение морским течением отложений реки По привело к образованию в северной части дельты берегового вала, отрезавшего Венецианскую лагуну от моря. Изучение смещений литоральной зоны показывает, что форма береговой линии, русел рек и их притоков меняется на протяжении и нескольких тысячелетий. Архивные документы позволяют проследить перемещения Роны в районе Камарга и измерить их в километрах.

«Многократная» дельта

Дельта может быть сформирована несколькими дельтами, расположенными друг за другом, как, например, дельта Миссисипи. Пройдя путь длиной более 6000 км, река откладывает в Мексиканском заливе наносы, годовой объем которых составляет около 20 тонн. Неудивительно, что река транспортирует столько материала, ведь она собирает воду более чем с трети территории Соединенных Штатов и в нее впадают такие крупные реки, как Миссури, Арканзас, Ред-Ривер. За 5000 лет в устье Миссисипи сформировалось шесть смыкающихся дельт, образовавших одну в форме гусиной лапы.

Качество материалов

Чтобы победить в сражении с морем и сформировать дельту, река должна отложить огромный объем аллювия. Не менее важен и характер переносимого материала. В бассейне Амазонки преобладает химическое выветривание, поэтому здесь мало песка и гравия. Хотя годовой твердый сток реки составляет около 1,3 млн тонн в день, в нем преобладают тонкодисперсные частицы, которые уносятся прибрежным течением на север. Вот почему при впадении в Атлантический океан Амазонка образует огромный эстуарий, а не дельту. Однако активная вырубка лесов в регионе приводит к уничтожению надпочвенного покрова и способствует эрозии. Это может изменить состав транспортируемого материала, направление русла, скорость течения и в конечном счете привести к превращению эстуария в дельту.

Несмотря на то что в других регионах объем и качество переносимых осадков достаточны для сохранения дельты, строительство плотин и электростанций на реках и их притоках может сократить осадконакопление и привести к победе моря.

Источник

Формы рельефа, обусловленные деятельностью поверхностных текучих вод.

Перемещение воды по земной поверхности называется стоком. Выделяют нерусловый и русловый сток и так же соответственно называются водные потоки. Процесс углубления водотоком своего русла и расширения его в стороны называется эрозией. Процесс эрозии состоит в том, что твердый обломочный материал, передвигаемый водой в русле водотока, царапает его дно и стенки и открывает таким путем частицы грунта.

Эрозия осуществляет одновременно вертикальное врезание водотока в толщу пород (глубинная эрозия) и расширение русла путем размыва берегов (боковая эрозия). Глубинная эрозия зависит в основном от величины падения (уклона) дна водотока. На участках с большим уклоном глубинная эрозия протекает энергичнее, чем на участках с меньшими уклонами. В местах крутого падения русла водотока происходит усиление эрозии непосредственно выше (по течению) резкого перелома продольного профиля русла; это обусловливает увеличение падения русла еще выше по течению и т. д. Поэтому участки дна с наибольшими уклонами постепенно смещаются все дальше и дальше вверх по течению. Этот процесс называется регрессивной эрозией. Работа любого водного потока определяется его живой силой, выражаемой формулой: F = mv 2 /2, где m – масса воды в русле потока (в м 3 ); v – скорость течения воды, зависящая от наклона поверхности стока (в м/с).

Одновременно с процессом эрозии протекает процесс аккумуляции переносимого водой обломочного материала и остатков жизнедеятельности растений и животных. Так, например, если в верхнем течении водоток производит эрозионную работу, то ниже по течению, где скорость водного потока уменьшается, он аккумулирует материалы эрозии.

В результате совместного действия эрозии и аккумуляции земная поверхность постепенно нивелируется: возвышенности понижаются, а впадины заполняются материалами размыва. Значение этого процесса на земной поверхности чрезвычайно велико. Подсчеты показывают, что все реки земного шара только за год выносят в моря и океаны около 2,7 млрд. т растворенных горных пород, т. е. около 26 т. с каждого квадратного километра суши, а обломочного материала реки выносят не менее 16 млрд. т.

Начальной формой размыва являются промоины. Промоины представляют собой первую стадию развития оврага. В них концентрируются потоки талых и дождевых вод, что способствует их дальнейшему развитию и превращению в овраг. Этот процесс протекает быстро на распаханных землях и значительно замедляется на участках, покрытых растительностью. Для промоин и оврагов, находящихся в начальной стадии развития, характерно преимущественное проявление глубинной эрозии и V-образная форма поперечного профиля. При интенсивном развитии оврагов они могут расти в длину на несколько метров в год, а в отдельных случаях на десятки метров.

Овраги обычно приурочены к склонам и днищам балок, долинам рек. По своему режиму реки подразделяются на равнинные и горные. Русла рек равнинных территорий отличаются от русел горных рек большей шириной и меньшей глубиной. Они обычно сложены рыхлыми речными наносами (аллювием), т. е. частицами грунта (глинистого, песчаного, галечникового и др.), не связанными между собой силами сцепления. В горных районах русла рек выполнены преимущественно крупнообломочным каменистым материалом или монолитными твердыми горными породами.

Каждый водный поток стремится придать своему руслу такой уклон, при котором не происходит ни эрозии, ни аккумуляции. Этот уклон тем меньше, чем мельче наносы и чем больше расход воды в данном потоке. При этих условиях продольный профиль русла характеризуется равномерным увеличением уклона от устья к верховью и имеет форму вогнутой кривой, называемой кривой «нормального» падения.

На реках равнинных территорий кривая продольного профиля обычно характеризуется вогнутым профилем значительных участков дна. Вогнутый профиль дна нарушается перегибами в местах выхода твердых горных пород, впадения крупных притоков и соединения плёсов и перекатов. Плёсы – это глубокие участки русла, а перекаты – мелководные участки. Поверхность моря или озера, в которое впадает река, является базисом эрозии данной реки.

Боковая эрозия способствует возникновению и развитию излучин русла реки, называемых меандрами . Меандры наиболее развиты у равнинных рек с медленным течением; здесь они имеют вид сложных петель и часто меняют свое положение в пределах дна долины. Такие меандры называются блуждающим.

Речные долины являются широко распространенными формами рельефа. Элементами долины являются дно, склоны и водосливная линия (тальвег), совпадающая обычно с руслом реки. У долин выделяют коренные берега – участки склонов долины, расположенные выше поймы и террас и переходящие в поверхность водоразделов. Поймой называется плоское, затопляемое в половодье дно речной долины, в пределах которого в низких берегах протекает река. Широкие поймы встречаются у большинства рек равнинных территорий. Они образуются в результате боковой эрозии реки и аккумуляции речных насосов – аллювия.

В пределах развитой поймы можно выделить несколько частей, характеризующихся определенными морфологическими чертами:

- прирусловую – наиболее возвышенную часть поймы, прилегающую обычно к главному руслу реки;

- центральную – пониженную относительно прирусловой поймы и имеющую сравнительно ровную поверхность;

- притеррасную – наиболее пониженную часть поймы, вытянутую в виде заболоченной ложбины вдоль коренного берега или склона надпойменной террасы. Таким образом, наиболее удаленная от русла реки часть поймы имеет наименьшие абсолютные отметки.

Прирусловая часть поймы обычно представляет собой систему взаимно параллельных прирусловых валов, сопряженных с руслом реки или образующих с ним некоторый угол.

Речными террасами называются горизонтальные или слегка наклоненные площадки различной ширины, протягивающиеся вдоль склонов долины и обращенные к руслу хорошо выраженными, часто обрывистыми склонами. В понятие террасы включаются не только упомянутые площадки, но и идущий от нее вниз уступ до поверхности нижележащей террасы или дна долины. Иногда террасы располагаются в несколько ярусов друг над другом и придают склонам долины ступенчатый вид. Нередко они бывают разрушены и наблюдаются в долине в виде отдельных небольших площадок на том или ином склоне.

Развитие террас начинается обычно от устья к верховью долины, поэтому в ее низовье террас больше, чем в верховье. Склоны нижних террас, как более молодых, всегда более крутые, иногда обрывистые, склоны верхних обычно сглажены процессами денудации.

Выделяют два основных типа террас: аллювиальные, или террасы накопления, цокольные и денудационные, или структурные.

В долинах крупных рек можно обнаружить несколько террас, сложенных речным аллювием. Их называют надпойменными. Счет террас ведется от поймы вверх по склонам долины, т. е. от более молодых (по времени образования) к более старым. При изучении аллювиальных террас установлено, что на их поверхности имеются остатки пойменного рельефа, озер-стариц и других элементов, свойственных поймам. Это значит, что каждая аллювиальная терраса является частью бывшей поймы.

Структурные, или денудационные, террасы образуются на склонах долины, когда они сложены чередующимися слоями пород различной твердости и примерно горизонтального залегания. Река, размыв слой, неустойчивый по отношению к эрозии, доходит до более устойчивого слоя, где эрозия замедляется. Так на склоне долины образуется терраса, которая является поверхностью обнажившегося слоя более твердых пород.

Аллювиальные отложения пойм и террас в определенных геологических условиях могут содержать россыпные месторождения полезных ископаемых (например, золота, платины, алмазов и др.).

Деятельность плоскостного стока

При движении воды вниз по склонам, особенно если нет растительности, слой стока увлекает за собой частицы почв и пород. В результате склоны снижаются, а у их подножья формируется делювиальный плащ, где накапливаются смытые почвы и грунты.

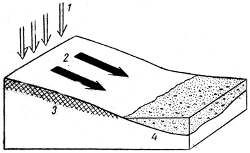

Плоскостной смыв и образование делювия

(по Д. Г. Панову).

1 – атмосферные осадки;

2 – плоскостной сток;

3 – покровные отложения;

Склоновый сток, при этом местами создает множество почти параллельных друг другу эрозионных борозд, которые затем могут переходить в эрозионные промоины.

Деятельность временных русловых потоков . Формирование борозд и эрозионных промоин происходит при концентрации стока воды в виде отдельных потоков, в которых движение воды становится турбулентным. Расширяясь и углубляясь эти промоины превращаются в овраги. Таким образом, в процессе работы временного водотока образуется ряд форм, которые отличаются друг от друга размерами. Каждая их них, однако, представляет собой определенную стадию развития эрозионных форм.

Так, борозда переходит в промоину, промоина – в овраг. Все они имеют общие морфологические черты, то есть бровку, склоны и дно или тальвег. Их развитие определяется продольным профилем равновесия, который представляет собой кривую, в каждой точке которой силы разрушения и сопротивления грунтов размыву уравновешиваются. Пределом глубины размыва при этом является местный базис эрозии, которым служит самый низкий уровень поверхности – это уровень воды в ближайшей реке.

Наиболее крупной и развитой эрозионной формой временных русловых потоков является овраг. Это отрицательная форма флювиального рельефа, представляющая собой линейно вытянутую растущую рытвину с крутыми незадернованными склонами. Овраг растет вверх за счет размыва уступа, обычно возникающего в его вершине. Одновременно происходит углубление и расширение оврага. Скорость роста оврага – до нескольких десятков метров в год. Общая длина оврага может составлять более 10 км, а глубина до 30 м. Выработав профиль равновесия, овраг перестает расти, склоны его выполаживаются и зарастают. Он превращается в балку. Овраги обычно развиваются в балочной сети. При этом овраги бывают: донными; склоновыми; приводораздельными.

Балка – это отрицательная форма флювиального рельефа с очень пологими задернованными склонами. Например, балка Динамо.

Более мелкие выположенные формы – лощина и ложбина.

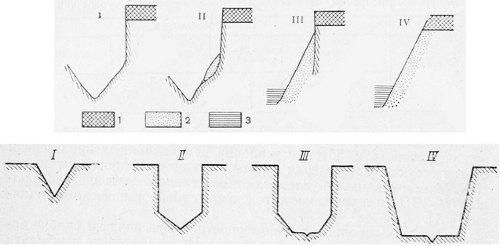

Стадии развития склонов и поперечного профиля (по С.С. Соболеву)

I, II, III, IV – стадии развития ; 1 – почва, 2 – делювий, 3 – овражно-балочный аллювий

Стадии развития продольного профиля (по С.С. Соболеву)

I – стадия промоины или рытвины, II – стадия врезания оврага вершиной, III – стадия выработки профиля равновесия, IV – стадия затухания; а – висячик устье, б – делювий.

При понижении местного базиса эрозии в балке вновь может появиться овраг, врезающийся в дно балки. Если донный овраг достигает уровня грунтовых вод, то образуется водоток, то есть река. Так овраг может превратиться в речную долину. В устье оврагов формируются так называемые конусы выноса, в которых находятся вынесенные и отложенные почвы и грунты. Это аккумулятивные формы рельефа. От слияния мощных конусов выноса у подножья гор образуются предгорные аккумулятивные равнины. Они формируются в условиях длительного поднятия гор.

В России в целом и Центральном Черноземье в частности процессы смыва почв и рост оврагов весьма распространены и приносят огромный вред хозяйству. В нашем регионе находятся плодородные черноземные почвы, с высоким содержанием гумуса, от которого зависит плодородие почв. Однако в Воронежской области на 30 % площади сельскохозяйственных угодий почвенный горизонт подвергается смыву. Это плоскостная эрозия. Необходимы почвозащитные мероприятия: агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические, а также сооружение противоэрозионных прудов.

Появлению и развитию почвенно-эрозионных процессов способствуют природные факторы: климат, крутизна склонов. А также хозяйственная деятельность человека, которая проявляется в уничтожении лесов и распашке целинных степей. В нашем регионе распахано почти 65 % территории. Тогда как в ФРГ – 32 %, США 26 % и Франции – 42 %. Под лесами в Центрально-Черноземном регионе находится только 10 % территории. Почвозащитные мероприятия в этом регионе сейчас проводятся в недостаточном объеме.

Рельеф, основными элементами которого являются балки и овраги, называется овражно-балочным.

Почвозащитные мероприятия

Составные части комплекса

Выявление эродированных, эрозионно-опасных почв и интенсивности эрозионных процессов. Совершенствование структуры угодий и посевных площадей с учетом эрозии почв.

Определение типов, видов, количества севооборотов и их территориальное размещение. Полосное возделывание культур.

Установление количества полей с обычной и почвозвщитной технологией возделывания с/х культур.

Размещение полей севооборотов, экологических рабочих участков, ландшафтных полос, рабочих участков с постоянным и временным залужением, выводных полей и запольных (внесевооборотных) участков

Агротехнические комплексы на пашне и кормовых угодьях, контурная обработка почв. Залужение сильноэродированных пахотных склонов и эрозионно-опасных ложбин.

Размещение кулис из высокостебельных растений, буферных, полосных посевов.

Лесо- и лугомелиоративные

Создание водоохранных луговин в прибрежных зонах малых и больших рек. Коренное и поверхностное улучшение кормовых угодий.

Размещение полезащитных, стокорегулирующих, прибалочных, приовражных, и водоохранных полос, кулис из древесно-кустарниковой растительности и илофильтров. Облесение сильно размытых и крутых склонов.

Строительство противоэрозионных прудов, простых и сложных гидротехнических сооружений. Размещение быстротоков, перепадов, дамб-перемычек, водозадерживающих валов, канав, водоотводящих валов, напашных валов-террас, распылителей стока, плетневых (донных) запруд. Террасирование балочных склонов, засыпка промоин. Выполаживание оврагов.

Рельефообразующая деятельность рек (постоянных водотоков)

Постоянные водотоки – это реки, которые в процессе своей деятельности вырабатывают речные долины.

Речная долина – представляет собой отрицательную линейно-вытянутую форму рельефа, по дну которой протекает постоянный водоток, то есть река. Река является частью речного бассейна, границей которого являются водоразделы.

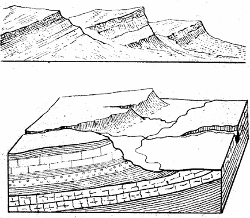

Стадии развития водоразделов при усилении денудационных процессов (по С. С. Соболеву).

Основным морфологическим элементом речной долины, отличающими ее от долин временных водотоков, является широкое дно, поделенное на русло и пойму. Характерной особенностью речной долины является террасированность склонов. Долины рек, имеющие русло, пойму и террасированные склоны называются оформленными долинами.

Углубление на дне долины, по которому постоянно протекает водоток называется руслом реки.

Поперечный профиль русла обычно ассиметричен, то есть один берег пологий, а другой – крутой. В плане все реки очень извилисты за счет изгибов, которые называются меандрами. Название это дано по очень извилистой реке Меандр (ныне Большой Мендерес) в Малой Азии. Меандры постоянно изменяют свое местоположение, смещаясь вниз по течению. Процесс этот называется меандрированием. Он связан с тем, что струи водотока неравномерно разрушают берега. На поворотах струи ударяются о берег и размывают его. Берег отступает и приобретает вогнутую форму. При этом размытый материал переноситься течением на противоположный выпуклый берег. Там он оседает, образуя аккумулятивные формы, называемые: пляжами – над уровнем воды, и косами – под водой.

Таким образом, в плане – русло реки представляет собой чередование вогнутых эрозионных обрывистых берегов и выпуклых аккумулятивных. Аккумулятивные косы называются перекатами. Перекат – это ассиметричная коса, у которой один склон пологий, а другой – обрывистый. Перекаты приурочены к выпуклым берегам и перемещаются вниз по течению реки, особенно во время половодий. В результате повышения аккумуляции материала на отдельных участках реки могут возникать острова, которые делят русло на рукава. Особенно много островов в речных дельтах и при выходе горных рек на равнину. Причины извилистости рек недостаточно изучены. Считается, что она связана с турбулентностью водного потока. Полоса, в пределах которой река меандрирует, называется меандровым поясом. Этот пояс имеет наибольшую ширину у рек с большой водностью. Меандрирование рек приводит: к образованию поймы или дна долины; к расширению дна долины за счет боковой эрозии, отодвигающей коренной склон долины. Происходит это под влиянием силы Кориолиса. Пример: формирование долины р. Дона в верхнеплиоценовое время.

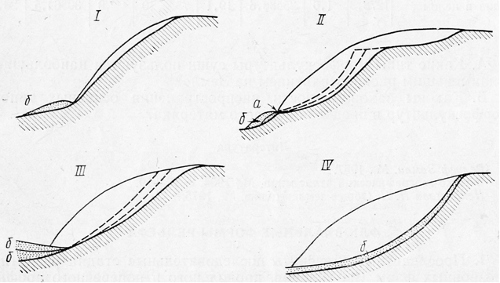

Выделяют следующие типы меандр:

- Первичные меандры. Они определяются рельефом, на котором образовался водоток. Пример: Самарская Лука на р. Волге.

- Вторичные меандры сформированы самим водотоком. Они бывают:

— вынужденные, то есть образовавшиеся в результате отклонения потока каким-либо препятствием. Например: выходом скальных пород;

— свободные (блуждающие), то есть созданные самой рекой;

— врезанные, то есть сформированные в условиях интенсивных поднятий земной поверхности, вызывающих сильную глубинную эрозию.

Во время половодья вода переполняет русло и затапливает прилегающие земли. Так образуется пойма реки.

По положению относительно речного русла различают поймы:

В прирусловой части находятся аккумулятивные прирусловые валы, представляющие собой невысокие гряды, которые тянутся вдоль реки. Они образуются во время половодий, когда водоток выходит из русла и откладывает около него самый тяжелый материал. Скорость потока здесь уменьшается за счет трения, поэтому в прирусловой части накапливается крупнозернистый песок.

Центральная часть поймы – абсолютно плоская, или мелко-гривистая поверхность, то есть имеющая очень небольшие повышения рельефа.

Притеррасная часть поймы – это пониженная площадь, сложенная мелко- и тонкозернистыми песками. После паводков вода здесь долго застаивается и часто образуются пойменные болота. Иногда находятся конусы выноса оврагов, расположенных на склонах долины.

На каждой реке выделяются:

- Высокая пойма . Она сформирована во время наиболее высоких паводков и заливается водой не каждый год.

- Низкая пойма. Формируется во время небольших паводков и заливается ежегодно.

По строению различают:

- Поймы аккумулятивные , в которых имеется значительная мощность речного аллювия;

- Цокольные поймы с маломощным аллювием, залегающим на более древних породах.

Речные террасы – это ступенчатые формы рельефа, сложенные аллювиальными отложениями и протягивающиеся вдоль склонов речной долины, чаще – вдоль левого склона (в северном полушарии).

Образуются террасы в результате углубления речного русла реки. Основными причинами для этого являются:

- Увеличение водоносности реки, что вызывает усиление эрозионных процессов.

- Понижение базиса эрозии.

- Поднятие территории и увеличение уклонов земной поверхности в результате тектонических движений.

Возраст террас определяется их положением относительно уровня воды в реке: чем выше терраса, тем она древнее.

Самая низкая терраса называется первой надпойменной. Выше располагается вторая надпойменная и так далее.

Образование террас включает в себя: образование поймы – понижение базиса эрозии – врезание потока – расширение поймы. У каждой террасы различают: площадку; уступ; бровку; тыловой шов; подножие уступа.

- Эрозионными;

- Эрозионно-аккумулятивными;

- Аккумулятивными.

Аккумулятивные террасы сложены аллювиальными песками, имеющими мощность несколько десятков и даже сотен метров.

У эрозионных террас аллювий имеет незначительную мощность, ложе аллювия наклонено в сторону бровки террасы.

У эрозионно-аккумулятивных террас достаточно большая мощность аллювия, поверхность цоколя – горизонтальная.

Если вся терраса сложена аллювием и ее основание, то есть цоколь, находится ниже уровня реки, то она называется аллювиальной. Если у подножия она сложена коренными породами, а на поверхности – аллювием, то это цокольная терраса. Терраса, сложенная от подножия до поверхности коренными породами называется коренной.

Строение речных долин определяется геологическими, тектоническими и физико-географическими условиями.

Так, в горных странах, где происходит поднятие земной поверхности и интенсивное врезание рек, возникают следующие виды речных долин: теснины, ущелья и каньоны.

Теснина – это глубоко врезанная эрозионная форма с вертикальными склонами.

Ущелье отличается от теснины V – образным поперечным профилем, оно часто имеет выпуклые склоны.

Каньон также имеет V – образный профиль, но отличается ступенчатостью склонов. Пример: каньон реки Колорадо.

У всех этих типов дно почти целиком занято руслом. Поперечные профили их обычно симметричны.

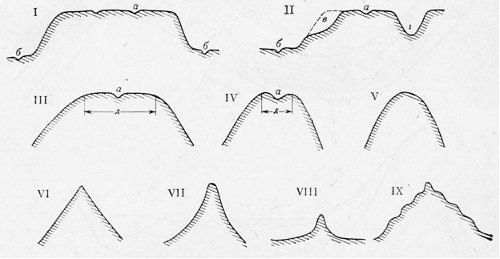

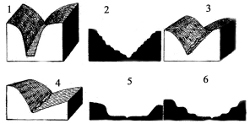

Морфологические типы речных долин (по Д. Г. Панову)

1 – ущелье; 2 – каньон; 3 – V-образная долина; 4 – асимметричная долина; 5 – ящикообразная долина; 6 – долина с террасами.

Профили большинства речных долин на равнине асимметричны. Причиной этого являются:

- Геологическое строение и неотектонические движения;

- Отклонение течения рек силой Кориолиса;

- Влияние склоновых процессов.

Примером влияния геологического строения является куэстовый тип долин, формирующийся в условиях наклонного залегания пород различной плотности. Такой тип характерен для Крымских гор.

Куэстовый рельеф

Известно, что большинство рек северного полушария имеют крутой правый берег и пологий левый. Это объясняется силой Кориолиса, отклоняющей течение рек в северном полушарии вправо.

Асимметрия склонов может образовываться из-за многочисленных оползней.

Устья рек могут быть очень разнообразными. При впадении рек в море, океан или озеро обычно образуются дельты.

Дельтой называется аккумулятивная форма, создаваемая рекой при впадении ее в конечный водоем. Название дано от греческой буквы ? (дельта), на которую по форме похожа дельта реки. Дельта обычно характеризуется разделением реки на отдельные рукава.

Простейшим видом является клювовидная дельта, которая состоит из устьевого русла и двух прирусловых кос по обе стороны. Пример: река Тибр в Италии.

Бывает лопастная дельта, в плане напоминает птичью лапу, за счет деления русла на 2-3 рукава. Пример дельта р. Миссисипи.

Многорукавная или мелколопостная дельта. Пример дельта р. Волга.

Часто дельты выдвинуты далеко в море. Дельты выполаживания образуются при впадении реки в мелководный залив. Дельтовые отложения могут достигать большой мощности. Например, в дельте р. Миссисипи они превышают 1000 м. По площади дельты занимают десятки км 2 , образуя дельтовые равнины.

Таким образом, реки – это мощный фактор аккумулятивного выравнивания рельефа и переноса осадочного материала с континентов в океаны.

Типы эрозионного и эрозионно-денудационного рельефа

Флювиальный тип рельефа складывается из положительных и отрицательных форм. Отрицательными эрозионными формами при этом являются: речные долины, балки, овраги. Между ними находятся положительные формы: междуречья, межбалочные и межовражные водоразделы.

Формирование этого рельефа происходит под действием как постоянных водотоков, так и склоновых процессов. Поэтому его называют эрозионно-денудационным рельефом.

Различают следующие типы этого рельефа:

Долинно-балочный рельеф характерен для пластовых равнин, сложенных супесями, суглинками и глинами. Характер рельефа увалистый за счет чередования речных долин и балок с вытянутыми возвышенностями, или увалами, с плоской вершинной поверхностью. Встречается этот тип рельефа на юге лесной, в лесостепной и очагами в степной зонах. Пример: северные части Среднерусской возвышенности.

Овражно-балочный рельеф развит в пределах пластовых равнин, сложенных рыхлыми породами – лессами, суглинками. Здесь кроме речных долин основными формами рельефа являются овраги и балки, образующие сложно-разветвленные системы. Встречается в южной части Среднерусской возвышенности

Плоскогорный тип рельефа (эрозионно-денудационный) сформировался в условиях горизонтальной структуры пластов стойких пород. Пример Ставропольская возвышенность. В условиях тектонического покоя и длительного воздействия эрозионных процессов плоскогорный рельеф может превратиться в рельеф островных столово-останцовых возвышенностей.

Рельеф типа «дурных земель» – (бедленд) характеризуется тем, что крутостенные ветвящиеся овраги располагаются так близко друг к другу, что склоны их пересекаются образуя острые гребни. Ровные площади при этом почти не сохраняются. Этот рельеф образуется в условиях аридного климата на водоупорных глинистых породах. Пример предгорья Тянь-Шаня.

Куэстовый тип рельефа формируется в областях, где распространены наклонные пласты различной стойкости.

Геологическим строением и составом пород определяется большое разнообразие флювиальной скульптуры. Так, в предгорьях Среднеазиатских гор, сложенных различными рыхлыми породами, во времена ливней образуются овраги, имеющие почти округлую форму. Это адырный тип рельефа.

Сыртовый рельеф – характерен для районов, сложенных тонким глинистым материалом. Овраги здесь приобретают округлые, вытянутые формы.

Кыровый рельеф формируется в условиях плато, там, где с поверхности залегает плотный пласт, под которым находятся рыхлые слои. При этом местами возникают провалы – кыры.

- Смольянинов В. М. Общее землеведение: литосфера, биосфера, географическая оболочка. Учебно-методическое пособие / В.М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж : Истоки, 2010 – 193 c.

Источник