- Вода на Земле

- Вода — основа жизни

- Сколько и где?

- Три состояния воды

- Артезианская вода

- Источник энергии

- Познавательный проект «Вода вокруг нас»

- Вода вокруг нас

- Читайте также

- Вода — распространитель заразы

- Вода в почве

- Вода, вода везде…

- Видообразование вокруг нас

- Глава 2 Вода — основа жизни

- Их хлеб да вода

- Инородные предметы и вода в ухе

- Кровь — морская вода!

- Вода для мате

- Вода и биосфера

- Вода и жизнь

- Вода в живом организме

- Вода и растения

- Вода, которую мы пьем

Вода на Земле

Вода — одно из самых распространенных веществ в природе и главная составная часть всех живых организмов. Она покрывает около 2/3 поверхности нашей планеты. Без воды жизнь на Земле была бы невозможна.

Вода — основа жизни

Все живые существа на 75 % состоят из воды. Это самый необходимый элемент живой природы. Вода постоянно совершает круговорот между морями, атмосферой и сушей, создавая условия, в которых может существовать и развиваться жизнь.

Вода — на первый взгляд простейшее химическое соединение — является основой жизни на Земле. Вода транспортирует тепло, растворяет и переносит колоссальные массы химических веществ и элементов, разрушает и перераспределяет горные породы, образует формы рельефа и даже участвует в образовании полезных ископаемых. Кроме того, вода задействована в ряде метеорологических явлений, таких как осадки, туманы, облака. Она участвует в создании течений, волнений, перемещении русел рек и формировании водоемов. А еще она является средой жизни для множества организмов.

Человек может прожить без воды всего несколько суток. Для нормальной работы всех органов человеку необходимо как минимум 1,5 л воды в день. Вода доставляет в клетки организма питательные вещества и уносит отходы жизнедеятельности. Кроме того, вода участвует в процессах терморегуляции и дыхания человека.

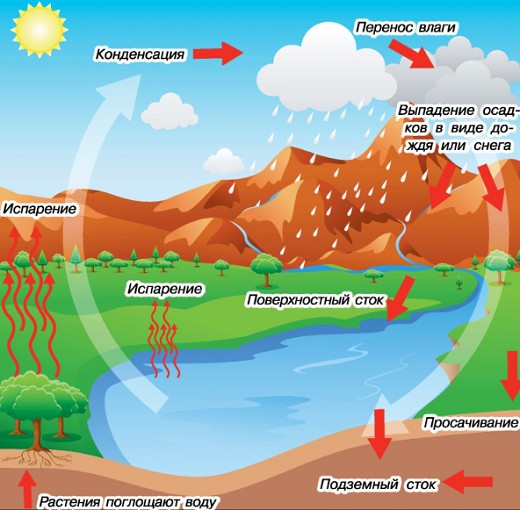

Под лучами Солнца вода испаряется из водоемов и поднимается в воздух. Там капельки воды собираются в облака и тучи и выпадают на землю в виде дождя или снега, который превращается в воду. Она впитывается в землю и снова возвращается в моря, реки и озера. И все начинается сначала. Так происходит круговорот воды в природе.

Сколько и где?

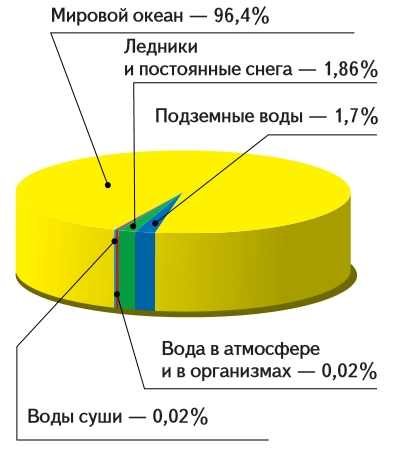

Всего на земном шаре 1390 млн км 3 воды, больше всего её в морях и океанах — 96,4%. На суше вода спрятана в ледниках и постоянных снегах — около 1,86%. Вечным льдом покрыты Антарктида, остров Гренландия и многие другие острова в высоких широтах. В горах на больших высотах образуются горные ледники. Под землёй воды немного — всего около 1,7% от общего объёма, а на воды суши (реки, озёра, болота, водохранилища) приходится примерно 0,02%. В живых организмах и в атмосфере тоже есть вода. А вот пресной воды, так необходимой нам для жизни, на планете мало — только 2,64%.

Три состояния воды

Вещества в зависимости от температуры замерзания, плавления и кипения могут встречаться в природе в трех агрегатных состояниях — твердом, жидком и газообразном. Вода замерзает при О °С, а кипит при 100 °С.

В повседневной жизни мы можем встретить воду в любом из ее трех состояний, причем ее форма постоянно меняется. Жидкая вода испаряется и переходит в газообразное состояние — водяной пар. Он конденсируется и превращается в жидкость. При минусовых температурах вода замерзает и превращается в твердый лед.

Если в сосуд с водой мы поместим кристаллы поваренной соли, то сможем наблюдать, как количество твердого вещества постепенно уменьшается. Вода при этом приобретает новые свойства: у нее появляется соленый вкус, изменяются плотность и температура замерзания. Полученную жидкость уже нельзя назвать водой, это раствор. Между молекулами соли и воды возникают межмолекулярные связи, благодаря которым молекулы соли отрываются от поверхности кристалла.

Артезианская вода

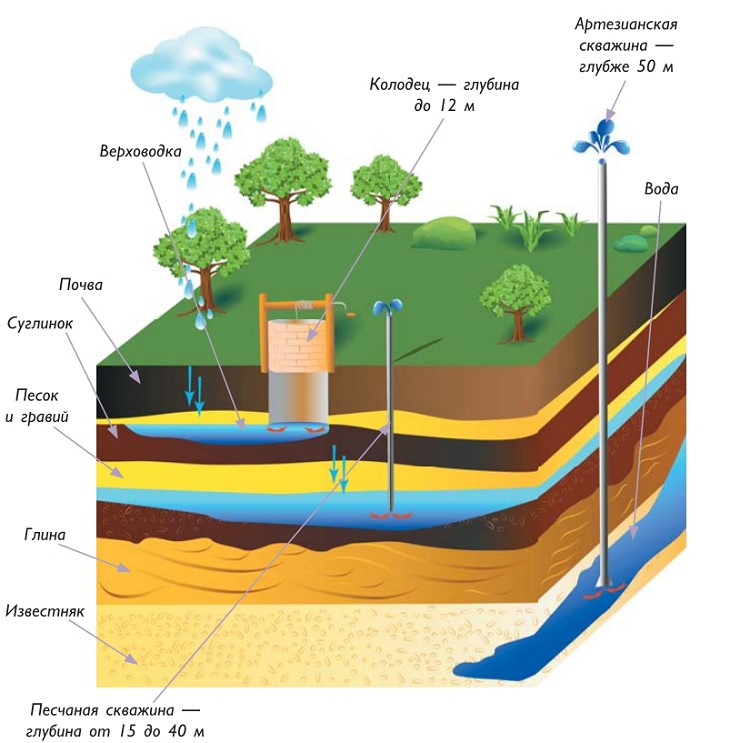

Согласитесь, несколько необычно называть воду полезным ископаемым: она вокруг нас, течет в ручейках и реках, плещется в морях и океанах, даже с неба льется. И тем не менее такое название верное. Вспомните о колодцах и артезианских скважинах. Разве в этих случаях не приходится добывать воду в буквальном смысле слова из-под земли? Артезианская вода — это вода, находящаяся на глубине 50—200 м и заключенная между водоупорными слоями. Такая вода надежно защищена от внешнего загрязнения.

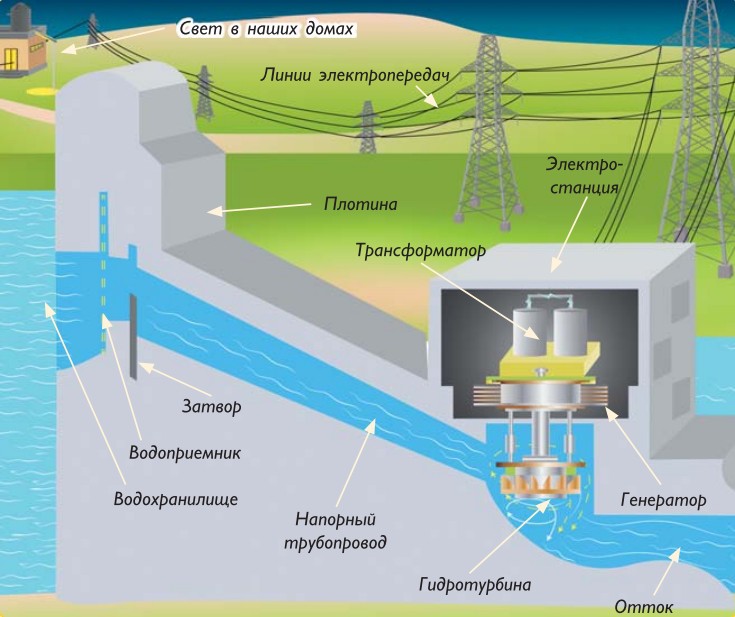

Источник энергии

Вода — важный источник энергии. Мощность движущейся воды очень велика, поэтому ее используют для получения электричества. Гидроэлектростанции строятся там, где вода движется с большой скоростью, например на реках. Кроме того, могут возводиться и искусственные сооружения, такие как плотины, которые создают движение воды.

Вода, перетекая с верхнего уровня на нижний по специальным турбинным трубопроводам, приобретает большую скорость. Струя воды поступает далее на лопасти гидротурбины и вращает их. Так энергия превращается в механическую. Соединенный с турбиной генератор вращается, и механическая энергия становится электрической. Трансформаторы преобразуют электричество в напряжение нужной величины. Электричество через передающие линии пересылается на распределительные станции.

Источник

Познавательный проект «Вода вокруг нас»

Описание презентации по отдельным слайдам:

Автор проекта: Шаталова О.Ф. Тип проекта: Краткосрочный познавательный проект Возраст: средняя группа. Новосибирск, 2016год Познавательный проект «Вода вокруг нас»

Вы слыхали о воде? Говорят она везде. В луже, в море, в океане И в водопроводном кране. Как сосулька замирает. В лес туманом заползает, Ледником в горах зовется В дом туманом к нам вползает, На плите у нас кипит, Растворяет сахар в чае (Мы ее не замечаем). Мы привыкли что вода Наша спутница всегда! Без нее нам не умыться, Не наесться, не напиться, Смею Вам я доложить: Без нее нам не прожить.

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. Формирование у детей основы культуры рационального природопользования необходимо начинать с самого раннего возраста. Необходимость расширения знаний и представлений у детей о свойствах и значении воды в жизни живых существ и для здоровья детей; воспитывать бережное отношение к воде, а так же закрепление основных правил безопасности на воде и с водой. Вода играет огромную роль в нашей жизни, она постоянная наша спутница. Очень важно научить детей – наше будущее поколение – бережно относиться к воде. Мы взрослые, должны помочь осознать детям значение воды в жизни людей, животных и растений. Одним из первых природных материалов, с которыми дети встречаются в повседневной жизни, являются вода. Наблюдая за играми детей с водой, а также во время умывания, закаливающих процедур, ухаживанием за растениями, мы убедились в актуальности выбранной темы, а именно в необходимости получения знаний и представлений детей о свойствах и значении воды в жизни живых существ и для здоровья людей. Актуальность проекта:

Цель проекта: Расширение и углубление представлений детей о воде, её свойствах, состояниях. Воспитание бережного отношения к воде, как источнику жизни человека и всего живого на Земле.

Задачи проекта: 1. Дать детям элементарные представления о воде, ее влиянии на окружающий мир. 2. Формировать познавательную активность детей при проведении наблюдений, исследований. 3. Обогатить словарный запас детей по данной теме. 4. Развить эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и яркие явления природы. 5. Закрепить правила безопасности на воде и с водой.

Вода-необходима для жизни человека Лето, жара — Хочет пить детвора. Участники проекта: • Дети • Воспитатели • Родители • Инструктор по физической культуре

Вода-необходима для роста растений Лето. Жара. Склонила голову трава. Кто же ей поможет? Она засохнуть может.

Предполагаемый результат проекта: 1. Дети знакомы со свойствами воды, знают о влиянии ее на окружающий мир. 2. Дети стали активными участниками исследований и наблюдений. 3. Словарный запас детей по данной теме стал богаче. 4. Дети закрепили явления природы связанные с водой. 5. Знакомы с правилами безопасности на воде и с водой.

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Определение темы проекта Беседы с детьми, для выявления знаний о воде. Формулировка цели и определение задач. Подбор материалов по теме проекта. Составление плана основного этапа проекта. Разработка конспектов деятельности Изготовление дидактических игр , а так же пополнение группы играми по теме Подбор и рассматривание иллюстраций по теме. Подготовка стихотворений, потешек, закличек, загадок, игр, иллюстративного материала с использованием воды. Оформление информационного материала для родителей «Забавные эксперименты дома».

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП Беседы с детьми на тему: «Вода вокруг нас», «Откуда в наш дом приходит вода» «Берегите воду!», «Правила поведения на воде и с водой» Составление сказок, описательных рассказов на тему вода, водные обитатели. «Роль воды в жизни человека» «Кто живёт в воде? » Ситуативный разговор «Как беречь воду», «Друзья Мойдодыра» и беседы во время режимных моментов о воде. Рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий в свободной деятельности. Рассмотрели на карте мира, на глобусе какую часть земной поверхности занимает вода. Рассматривание иллюстраций с изображением различных водоемов, купания в них, использования воды в бытовых целях. Просмотр мультфильмов «Заяц Коська и родничок», «Мойдодыр». Презентации «Роль воды в жизни человека», «Состояния воды»

Музыка: Прослушивание и разучивание песенок о воде, дожде, водоёмах, аудиозаписей из цикла “Звуки природы”: “Шум моря”, “Прибой”, “Музыка дождя”, “Гром”, “Звонкий ручей”. Дидактические игры: «Назови одним словом», «Закончи предложение», «Назови ласково», «Рыбка, рыбка, я тебя знаю» «Тонет – плавает», «Холодная – тёплая» Подвижные игры: «Ручеёк», «Море волнуется..», «Удочка», «Караси и щука», «Водяной», «Лягушки и цапля», «Перепрыгни через Лужи», «Ходят капельки по кругу» Сюжетно –ролевые игры: «Аквариум, «Пароход», «Магазин», «Спасатели», «Водолазы»

Здоровье сберегающие технологии: Комплекс закаливающих процедур по «дорожкам здоровья»; Мытьё шеи, лица, рук прохладной водой (в течении дня) Фокус-опыт «Живая вода»

Опыты с водой: Опыт «Вода прозрачная» Опыт «У воды нет вкуса» Опыт «У воды нет запаха» Опыт «Вода жидкая, может течь» Опыт «Что в воде растворяется» Опыт «Вода бывает теплой, холодной, горячей» Опыт «Вода не имеет формы» Опыт «Научи яйцо плавать» Опыт «Мыльные пузыри» Игры с водой на улице в жаркий денек

Если на нос сели кляксы Кто тогда наш первый друг Снимает грязь с лица и рук? Без чего не может мама Ни готовить ,ни стирать? Без чего ,мы скажем прямо, Человеку умирать? Чтобы лился дождик с неба , Чтоб росли колосья хлеба, Чтобы плыли корабли, Чтоб варились кисели, Чтобы не было беды, Жить нельзя нам без воды!

Чтение художественной литературы: Чтение стихов и рассказов, знакомство с пословицами, поговорками, закличками, отгадывание загадок о воде, о бассейне, аквариуме, фонтане. «По щучьему велению» русская народная сказка, А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», А.Веденский «Песенка о дожде»,Н.Заболоцкий «На реке», Г.Снегирев «К морю», Гаршин «Лягушка -путешественница», Г.Х.Андерсен «Русалочка» Художественное творчество: Закрашивание раскрасок «Обитатели морские» Рисование рыб по трафаретам. Лепка в самостоятельной деятельности из пластилина «Аквариум». Рисование карандашами «Рыбки»

«Дождик капнул на ладошку, На цветы и на дорожку Льется ,льется -ой-ой ой Побежали мы домой.» Аппликация «Дождик и тучка»

Аппликация с элементами рисования «Зонтик»

Рисование «Плывет, плывет кораблик»

Коллективная работа «По морям, по волнам…»

Игры с мокрым песком.

Трудовая деятельность: Полив цветов, уход за грядкой на огороде, уход за комнатными растениями Мытье игрушек , стирка одежды для кукол

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП • Фотосессия детей за работой. • Статья – отчет о проделанной работе (сайт детского сада) • Итоговое мероприятие – физкультурное водное развлечение • Оформление фотовыставки «Город фонтанов» • Оформление веранды группы в морском стиле

Источник

Вода вокруг нас

Вода вокруг нас

Громадна водная поверхность Земли. Свое название — океан — она получила по имени одного из титанов древнегреческой мифологии.

«Вода — краса всей природы», — говорил писатель С. Т. Аксаков. Вода окружает нас везде и всюду, и без воды жизнь невозможна. В жидком виде, газообразном (пар) и твердом (лед) она присутствует в воздухе, на поверхности Земли, в почве, в твердых породах, лежащих глубоко в земле, и в теле любого живого организма. Мельчайшие невидимые пары воды распространены в атмосфере на 10–15 километров от поверхности Земли. Скапливаясь, они образуют облака, а из облаков, в виде дождя или снега, снова падают на землю.

В океанах и морях находится более 1370 миллионов кубических километров воды. Хотя на суше воды в 350 раз меньше, чем в морях и океанах, но и здесь она распространена повсеместно в виде рек, озер, болот, подземных вод, снега, ледников, ископаемых льдов и замерзшей воды в области вечной мерзлоты.

Ежегодно реки несут в море 37 тысяч кубических километров воды. Много пресной воды заключено в ледниках. Если бы ледники растаяли, то уровень в океанах повысился бы на 50 метров! Многие места на карте СССР закрашены синими пятнами. Это — озера. В Советском Союзе их более 150 тысяч. Со всех сторон к морям бегут синие «змейки» рек.

В почве вода обычно составляет 15–20 процентов, но нередко ее содержание доходит и до 70 процентов.

В твердой породе, где, казалось бы, ни на глаз, ни на ощупь, ни на вкус нельзя обнаружить и капли воды, она всегда присутствует.

В живом организме вода составляет более половины веса тела, у медуз — до 98–99 процентов.

Вода — вечный странник. Течения разносят массы воды на громадные пространства. Все время происходит перемешивание многокилометровой толщи океана. В вечном движении находятся и воды суши. Они стекают в моря и океаны. Спускающиеся в моря ледники дают начало плавающим айсбергам. В дальнее странствование отправляет ветер испарившуюся воду.

Вода в организме находится в беспрерывном превращении. Она поглощается, участвует в различных процессах внутри организма и выделяется. За сотни миллионов лет существования живых существ воды океанов и морей находились неизменно под воздействием живых организмов. Они влияют на химический и газовый состав воды.

Академик В. И. Вернадский называет почву и воду биокостными телами, то-есть такими телами, которые образовались под воздействием живых существ.

Посмотрите на карту. Вы увидите, что поверхность океанов и морей занимает больше двух третей земного шара. В самом деле: из 510 миллионов квадратных километров всей поверхности 361 миллион квадратных километров приходится на океаны и моря. Объем вод океанов и морей превышает объем суши в 11 раз. Если воду океанов налить на землю ровным слоем, то получится слой толщиной в 2700 метров. Средняя глубина океанов более 4 километров, а 70 процентов всей поверхности океанов имеют глубины свыше тысячи метров.

Замечательной особенностью морей и океанов является их сообщаемость. Выйдя из одного порта моря, можно прийти в порт любой страны. Плывя по морям и океанам, можно совершить кругосветное путешествие.

Все моря и океаны, сообщаясь, представляют собой единый Мировой океан. Благодаря этому уровень водной поверхности везде почти один и тот же. Это дало основание все высоты на земле считать от уровня моря.

Несмотря на то, что все океаны и моря сообщаются, принято выделять четыре океана: Тихий (или Великий), Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Самый большой — это Тихий океан, его водная поверхность равна 46 процентам поверхности Мирового океана. Он имеет (включая и относящиеся к нему моря) площадь около 180 миллионов квадратных километров и объем 724 миллиона кубических километров. Атлантический океан занимает площадь более 92 миллионов квадратных километров и объем 338 миллионов кубических километров. Индийский океан — площадь около 75 миллионов квадратных километров и объем 292 миллиона кубических километров. Северный Ледовитый океан — площадь более 14 миллионов квадратных километров и объем 17 миллионов кубических километров. Все моря, сообщаясь с каким-либо океаном, являются его составной частью, — как говорят, относятся к его бассейну. Из числа советских морей к бассейну Атлантического океана относятся Балтийское, Черное и Азовское моря; к Северному Ледовитому океану — Баренцово, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря; к Тихому океану — Берингово, Охотское и Японское моря. Каспийское и Аральское моря являются внутренними водоемами — морями-озерами.

Величина организмов, обитающих в море, находится в некоторой зависимости от размеров бассейна. Так, гигантские киты-полосатики и крупнейшие растения — водоросль макроцистис — живут только в океане. При сравнении размера одних и тех же животных, обитающих в океане и море, обнаружено, что океанические крупнее морских. Так, дельфины-белобочки, живущие в Атлантическом и Тихом океанах, крупнее черноморских. Размер первых более двух метров, черноморские белобочки не превышают 170 сантиметров.

Посмотрим ли мы на иглу-рыбу, похожую на стебель морской травы, среди которой она живет, или на плоскую камбалу, по цвету и рисунку тела не отличающуюся от окружающего грунта, поразимся ли мы изменениям, которые претерпевает личинка угря во время путешествия от мест икрометания в центре Атлантического океана до рек Европы, — везде и всюду мы видим замечательные примеры приспособления формы тела и образа жизни к условиям обитания. Но сама среда все время изменяется, изменяются и организмы. Процесс эволюции идет непрерывно, и выживают те организмы, которые хорошо приспособились к условиям существования.

Знание среды позволяет понять пути образования различных видов животных и растений, особенности их распределения и промыслового использования.

Вот почему советская биология придает такое значение изучению внешней среды.

Знакомство с морем начинается на берегу. От берега отправляются в дальнее плавание корабли. На берег привозят свой богатый улов рыбаки. В теплое время на пляже проводят свой досуг тысячи людей. А в бурную погоду гуляющие по берегу любуются мощной стихией разыгравшегося моря. Видя их громады, хочется пожелать «тем, кто в море», скорее укрыться в надежной бухте. Как приятно чувствовать в такую погоду твердую почву под ногами! Но незыблемость этой твердыни весьма призрачна. Чтобы убедиться в этом, достаточно нашему взору остановиться на отдельных скалах, торчащих из воды в нескольких метрах от берега. Ведь недавно они были частью берега. Берег не устоял под напором яростных ударов волн. Пройдет еще немного времени, и эти скалы рассыплются на отдельные камни. Морская волна, перекатывая и обтирая камни друг о друга, превратит их в округлую гальку. Пройдет еще время, и галька перетрется в песок.

Более двухсот лет назад великий Ломоносов правильно определил происхождение гальки и песка. В книге «О слоях земных» он писал: «…к тому ж, кто может о сем сомневаться, посмотрев на морские и речные берега, и как выше упомянуто, видя округленные, то-есть острых углов лишенные камни, и зная, что они от волнения вод и от течения почти завсегда шатаются, переворачиваются и друг о друга трутся, не можно ли сказать, что отъедают от себя взаимно множество мелких частей, то-есть зерен песчаных». По нахождению окатанных камней — гальки — Ломоносов предлагал определять морское происхождение многих террас, находящихся ныне высоко или даже далеко от моря. «Остается еще упомянуть о многих местах земной наружности, содержащих множество тел, природное свое место на дне или берегу имеющих… Сюда принадлежат великие ряды круглых и кругловатых камней, кои простираются по высоким каменным горам длиною иногда на несколько верст, шириною на несколько сажен; фигурою и положением со всем подобным тем валунам, кои на берегу морском беспрестанно от зыбей обращаются».

Море образует террасы на берегу и откладывает гряды гальки. Рассматривая положение и число террас, расположенных над уровнем моря или лежащих под водой, можно определить число и характер опусканий и поднятий берега.

Волны разрушают берег. Течения подхватывают продукты разрушения и уносят их. Но крупную тяжелую гальку далеко унести вода не может. Галька остается у берега. Песок отлагается на большой глубине, а мельчайшие частицы ила еще глубже.

Прибойная волна подходит к берегу обычно под углом. В силу этого галька перемещается вдоль берега. Она движется иногда со скоростью более 20 метров в час, а при сильном шторме даже вдвое быстрее.

Во время движения за год перетирается пятая часть гальки. Если не будет поступления нового материала, то через пять лет обнажится коренной берег и волны, обрушившись на него, разломают кажущиеся неприступными каменные громады.

Часто гальку разносят на большие расстояния льды. В береговой припай вмерзает много различных камней. Весною, когда льды взламываются, они выносятся в открытое море. После таяния льдов вмерзшие предметы падают на дно. Проследив распределение гальки на дне, можно определить путь дрейфа льдов в море.

Интересным распространителем гальки являются многие ластоногие. Морские львы, а также моржи, сивучи, котики и некоторые тюлени заглатывают гальку, чтобы она помогла перетиранию пищи в желудке. Отплыв на далекое расстояние, морские львы вылезают на берег и здесь после переваривания пищи отрыгивают камни. Часто, не зная этого пути распространения гальки, ученый становится в тупик, обнаружив на берегу обломки необычных для здешних мест пород.

Прибой разрушает берег.

Процесс размывания берегов может итти очень быстро. Так, на Черном море, у станицы Приморско-Ахтырской, берег размывается вглубь суши до 12 метров в год.

В 1933 году в результате извержения подводного вулкана в районе Курильской гряды образовался остров Такетоми. Он лежал менее чем в километре от острова Алаид. Вулканический туф и лава — материалы весьма нестойкие. Волны Охотского моря быстро разрушили берега нового острова. Они укладывали обломки в направлении к острову Алаид. Через два года от острова Такетоми протянулась надводная коса к острову Алаид, и Такетоми стал полуостровом.

В образовании песчаных кос часто имеют большое значение незначительные препятствия. Достаточно затонуть вблизи берега какому-либо кораблю, как сейчас же вокруг него вырастает песчаный холм. Он начинает расти в сторону берега, как говорят, в сторону волновой тени, как в примере с островом Такетоми. Эта тень, то-есть защищенная от волн «задняя» часть холма, вытягивается в длинный хвост, достигающий берега. Образуется своеобразная песчаная бухта.

Берег дает приют многочисленным морским обитателям: на береговых скалах поселяются моллюски, балянусы и другие организмы. Среди моллюсков имеются многочисленные камнеточцы. Благодаря их работе рушатся скалы. По песку бегают крабики и прыгают рачки-гаммариды. В лужицах, образовавшихся из заплесков волн, кишит разнообразная жизнь.

Если мы разрежем толщу земной коры, то увидим, что сверху лежит «тонкий» слой осадочных пород. Они образовались на дне океана и имеют толщину в несколько километров. На суше осадочные породы — живые свидетели того, что земля, по которой мы ходим, — бывшее дно моря. Далее в глубину лежит слой относительно легких, богатых кварцем и бедных железом гранитных пород, толщиной примерно в 10 километров. Глубже лежит слой земной коры, состоящий из тяжелых базальтовых пород. Они в полтора раза богаче железом, чем гранитная оболочка Земли. Базальтовая оболочка в толщину имеет около 60 километров. Далее в глубину идут слои еще более тяжелые, еще более богатые железом. Проникнуть в них мы не можем. О них мы судим по извержениям вулканов, приносящих нам богатые металлами расплавленные глубинные породы. Приборы своими показаниями открыли нам глаза на то, чего мы не можем увидеть или взять в руки.

Кажется, во всем, о чем мы сейчас рассказывали, нет ничего особенного. Ведь естественно, что легкие породы должны лежать над тяжелыми!

Замечательно то, что базальтовая оболочка в виде единого слоя покрывает глубже лежащие слои земли, а вот гранитная распространена не повсеместно. Гранитные породы слагают все материки, а также дно Атлантического, Индийского и Ледовитого океанов, но их нет на пространстве Тихого океана.

Бесчисленные тихоокеанские острова и островки, удаленные от берегов, произошли в результате вулканической деятельности или образованы коралловыми полипами. У некоторых ученых сложилось даже впечатление, что какая-то гигантская (как говорят, космическая) сила оторвала слой гранитной оболочки с площади Тихого океана и унесла его в пространство. На месте возникшей гигантской впадины скопились воды, создавшие древнейший из всех океанов — Тихий океан.

В процессе развития земной коры на дне океанов и морей отлагаются различные осадки.

Эти осадки в результате химических процессов превращались в осадочные породы. В благоприятных условиях осадочные породы образовали многокилометровые толщи. Районы дна древних морей и океанов, поднятые на поверхность и ставшие сушей, почти повсеместно покрыты толстым слоем осадочных пород. Мы находим их на горах, даже таких высоких вершинах, как Эверест. Следовательно, эти горы были когда-то дном океана, на котором беспрерывно осаждались различные обломки и скелеты живых существ.

Тихий океан не только самый большой, но и самый глубокий. Неверно думать, что наибольшие глубины лежат где-то в центре океана. Наоборот, максимальные глубоководные впадины лежат по его краям, вдоль цепочек островов: Курильских, Японских, Филиппинских и Марианских. Глубины в этих местах превышают 10 километров. Наибольшая известная глубина Тихого океана — 10 863 метра. Если бы здесь образовалась возвышенность, равная самой высокой горе на Земле, — Эвересту, то над ее вершиной находился бы слой воды толщиной почти в два километра.

Самая большая глубина в Атлантическом океане — 8525 метров, в Индийском — 7450, а в Северном Ледовитом океане — 5180 метров. Дно океана не лежит ровным «полем». На дне широко распространен холмистый рельеф. Там имеются и большие горы и глубокие впадины. Часто подводная гора подымается с громадных глубин до поверхности океана, и ее вершина образует остров. Но многие цепи гор не подымаются на поверхность. Посредине Атлантического океана находится громадный хребет высотой до 1830 метров над дном. Он тянется от Исландии до Антарктики. Только отдельные пики этого гигантского хребта в виде островов — Азорских, св. Павла и Тристан-да-Кунья — возвышаются над поверхностью моря.

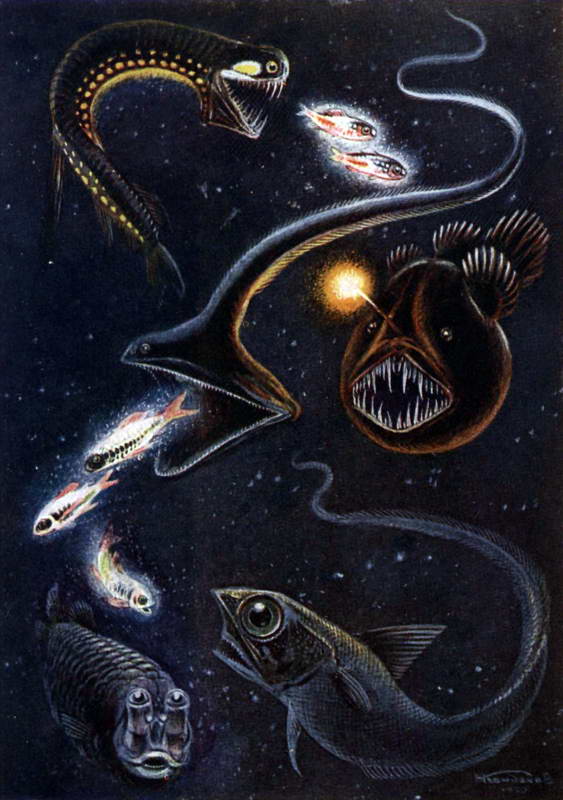

В глубинах океана.

Обычно вдоль берегов располагается широкая отмель, которая, постепенно углубляясь, создает вокруг материков своеобразную платформу. Эту мелководную зону, глубиною в среднем до 200 метров, называют материковой отмелью. Материковая отмель — продолжение континента. Некоторые неглубокие моря (например, Балтийское) целиком или большею частью лежат на материковой отмели. За материковой отмелью наблюдается резкое увеличение глубины. Эта часть дна, до глубины несколько тысяч метров, называется материковым склоном. Глубже он переходит в обширнейшее ложе океана.

Материковая отмель занимает только 3 процента площади дна океана, материковый склон — 12 процентов, остальная площадь дна — ложе океана.

Наземный рельеф часто находит свое продолжение и на дне. Многочисленные ущелья продолжаются и под водой. Долину реки можно обнаружить в рельефе дна на расстоянии сотен километров от устья.

Все дно океанов и морей покрыто отложениями частиц твердых веществ, опустившихся на дно и образующих на нем мощные слои. Это морской грунт. По своему происхождению все грунты делятся на две группы. Одна группа грунтов — это различные материалы, принесенные с суши, их называют материковыми. Сюда входят обломки береговых скал, разрушаемых ударами волн, ил и песок, вынесенный реками, тучи пыли и песка, занесенные ветрами далеко в море, продукты вулканических извержений, а также куски земли и камни, вмерзшие в лед и вынесенные льдами далеко в море. Часто камни выносятся далеко в море всплывшими крупными водорослями, живущими на дне.

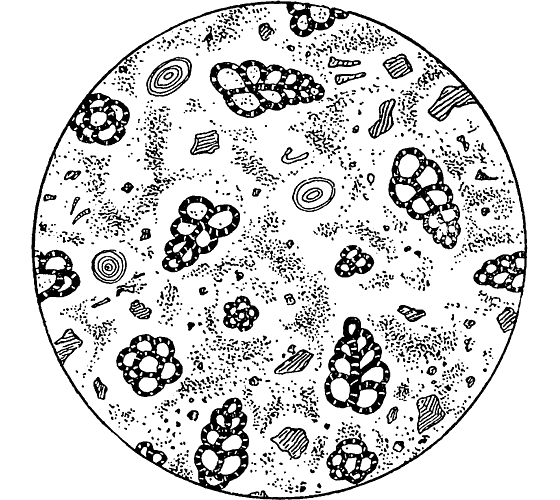

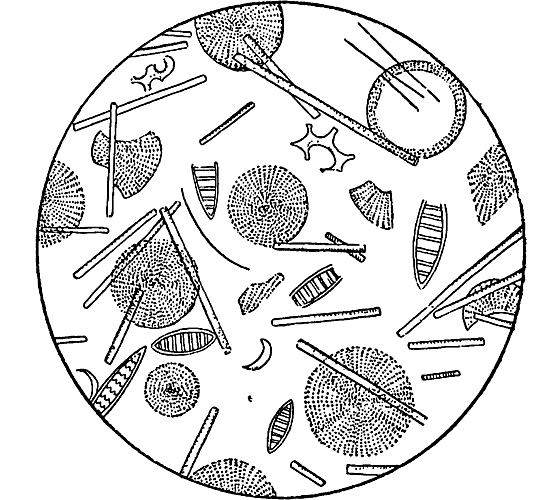

Другой группой грунтов являются отложения океанические. В этих отложениях большую роль играют мелкие скелетики одноклеточных животных — глобигерин и радиолярий, или одноклеточных растений — диатомей, обитающих в обширных просторах открытого океана. При громадной глубине океанов трупы мелких организмов, медленно падающие на дно, по пути большей частью растворяются или съедаются глубоководными обитателями. Лишь немногие войдут в состав донных отложений. Несмотря на это, в некоторых районах количество микроскопических организмов так велико, что илы на дне моря с полным основанием называют «глобигериновыми», «радиоляревыми» или «диатомовыми», в зависимости от организмов, скелеты которых преобладают в иле. Если мы рассмотрим под микроскопом несколько маленьких комочков глобигеринового ила, взятого со дна океана, то увидим, что в одном кубическом сантиметре этого ила окажется около 500 тысяч раковин и обломков глобигерин, 150 тысяч иголочек губок, 100 тысяч скелетиков радиолярий и створок диатомей и около 12 миллионов иголочек и пылинок! Кроме того, среди океанических отложений находят пыль, принесенную с суши, и продукты вулканического происхождения.

Мел под микроскопом.

Диатомовый ил под микроскопом.

Как правило, самые мелкие отложения — илы — присутствуют там, где нет сильных подводных течений.

Вдали от берегов влияние материковых осадков на образование донных отложений невелико. Там мы встречаем главным образом грунты океанического типа и заносимые сюда мельчайшие частицы с суши. Эти частицы, размером около одного микрона, носятся много лет в океане, пока не опустятся на дно в удаленных от берега районах.

Ложе океана за тысячи километров от берега покрыто так называемой красной глиной. Особенно большую площадь этот грунт занимает в Тихом океане. Он состоит из мельчайших частиц размером менее 0,05 миллиметра. Обычно это частицы вулканического и космического происхождения, а также остатки микроскопических организмов. Красная глина содержит много окислов железа и марганца, окрашивающих ее в красноватый цвет. В зависимости от преобладания различных соединений металлов илы бывают голубые, зеленые, коричневые, красные и других цветов.

Большую роль в образовании отложений на дне моря играют бактерии. Некоторые бактерии способствуют осаждению из воды в грунт различных веществ. Другие образуют так называемые конкреции, когда на камешке или раковине оседает минеральное вещество из водного раствора. Так, например, железобактерии создают на обширных пространствах залежи железо-марганцевых конкреций. Вначале колония бактерий обрастает поверхность камешка. Затем рост идет вверх, преимущественно по краям колонии, чтобы вся колония бактерий омывалась свежей водой. Образуется как бы блюдечко из привлеченных бактериями железо-марганцевых соединений. Встречаются большие конкреции величиной с чайное блюдце, но обычно они меньшего размера. Особенно много конкреций на дне Карского и Белого морей.

Скорость отложения материковых осадков б?льшая, чем у океанических; особенно она велика вблизи устьев рек. В предустьевых пространствах часто за несколько лет образуются такие большие мели, что они препятствуют судоходству. В дельте Волги отложения достигают 7 сантиметров в год. В прибрежных районах моря 1 сантиметр грунта отлагается в 5–6 лет, в глубинной части Черного моря — в 25 лет, в удаленных от материков областях осаждение идет так медленно, что 1 сантиметр отлагается тысячу лет.

Определить скорость отложений в прибрежной зоне, очевидно, дело не очень трудное. Зато в просторах океанов это сделать весьма сложно. На помощь часто приходит сама природа. Так, в северной части Атлантики был обнаружен на отложениях ледникового времени современный глобигериновый ил. Исторически это могло произойти только в послеледниковое время, то-есть около 9 тысяч лет назад. Отсюда уже нетрудно было вычислить скорость отложений глобигеринового ила, так как его толщина была известна. Получилось, что 1 сантиметр осадка отложился в 265 лет.

Затем провели исследования в экваториальной части Атлантики, то-есть в районах, не подвергавшихся оледенению. В глобигериновом иле обнаружилась смена теплолюбивых форм на холоднолюбивые. Эта смена произошла более 20 тысяч лет назад. Скорость осаждения в этом районе равнялась одному сантиметру в 415 лет. В южной части Атлантического и Индийского океанов 1 сантиметр глобигеринового ила отлагается за 1600–1700 лет. Отложение 1 сантиметра красной глины в некоторых районах продолжалось около 2 тысяч лет.

Изучение скорости образования осадка и его мощности позволяет иногда определить возраст моря. Например, в Тирренском море мощность осадков 276 метров. Для накопления таких осадков нужно около 3 миллионов лет. Очевидно, Тирренское море и образовалось около 3 миллионов лет назад.

За долгую геологическую историю океанов на их дне отложился многокилометровый слой. Ученые подсчитали, что толщина осадков в океане достигает 2 километров.

Мощные геологические процессы иногда поднимают морские отложения на поверхность Земли, и в виде осадочных пород они покрывают громадные пространства суши. Сами осадочные породы дают ценные строительные материалы: известь, мел, песчаник и другие. В осадочных породах находят богатейшие залежи различных полезных ископаемых. Среди них большое значение имеет нефть. Она образуется из отмерших остатков водных растений и животных.

Недавно в толще кораллового известняка нашли капельки нефти. Они расположились в ячейках, которые служили местообитанием полипов. Сама природа пришла на помощь ученым, представив вещественное доказательство происхождения нефти. В образовании нефти главнейшее значение имеет не клетчатка растительной ткани (как для каменного угля), а жидкое вещество, наполняющее клетку, — протоплазма.

Обильно развивающиеся в богатой органическим веществом среде бактерии также участвуют в создании нефти. Но само по себе обилие органических остатков не дает еще нефти. Для этого нужен ряд условий, который обычно встречается в прибрежных районах и заливах. Важно, чтобы все эти органические остатки были бы захоронены таким образом, чтобы кислород не имел к ним доступа.

В прибрежной области массы живых существ, отмирая, опускаются на дно. Сверху на них ложатся песок и глинистый ил, приносимые реками. Так «живые» отложения, заключающие большие массы органического вещества, оказываются погребенными в осадочных песчано-глинистых слоях. Особенно благоприятно идет образование нефти, если этот участок берега или залив начинает погружаться. Тогда процесс накопления осадков ускоряется.

При всех этих условиях разложение органических веществ происходит без доступа кислорода, под огромным давлением и при высокой температуре.

Проходило много лет, и органические вещества превращались в нефть. Вот почему поиски нефти так успешны в районах, некогда бывших заливами исчезнувших морей. Таково происхождение нефти, открытой советскими геологами на западных склонах Уральских гор.

В Молотовской, Куйбышевской и Саратовской областях разрабатывают очень древнюю нефть. Она образовалась более 300 миллионов лет тому назад. Тогда всю обширную территорию Европейской части СССР занимало море. Предгорье западного Урала было берегом этого моря.

Такого же происхождения нефть и на берегах Каспийского моря, но только она более молодого возраста.

В районе Никопольских марганцевых разработок в породе находят много зубов древних акул, позвонков вымерших китов и обломков раковин моллюсков. Они — «живые» свидетели морского происхождения марганцевых залежей этого района.

Действительно, ручьи и реки, протекая по равнине, вносили в древнее море много растворенных марганцевых соединений. В результате различных процессов эти соединения отлагались на дне моря. Вместе с окаменевшими частями погибших животных их заносило на дне моря песком и илом, и они оказались погребенными под пластом донных осадков.

Глубоко в недрах земли в центре Русской равнины советские ученые нашли двухсотметровые залежи железистых кварцитов. Образовались они в древнейшую геологическую эпоху, когда здесь катило свои волны огромное море. На дне этого моря отложились осадки бурого железняка, покрываемые толщами песка. В дальнейшем дно моря со всеми накопившимися осадками оказалось глубоко погребенным под налегшими сверху горными породами. Под воздействием большого давления и высокой температуры создались громадные залежи железной руды.

Более чем 100 тысяч гектаров занимают залежи керченской руды. В этот район реки несли свои воды, богатые железистыми соединениями. Там, где ведутся разработки, хорошо видно, как сверху руд лежит глинистый слой, который в отдаленные времена захоронил железистые соединения.

Добываемая в Донбассе каменная соль тоже морского происхождения. Она отложилась на дне мелких заливов древнего моря. В то время климат был жаркий и обильное испарение уносило массы воды, повышая тем самым концентрацию раствора солей. Соль начала выпадать. Залежи ее успешно разрабатываются многие годы.

На другом конце древнего Русского моря в районе Урала были найдены запасы калийных солей, превышающие все мировые запасы этого ценнейшего для удобрения полей вещества. Калийные соли лежат на огромной толще каменной соли, запасы которой разрабатывали издавна. Даже возникший здесь город получил название Соликамск. В этом образном названии хорошо отражена геологическая особенность северного района реки Камы.

Процесс образования нефти и других полезных ископаемых на дне моря происходит и в настоящее время.

Совершается он очень медленно. И для того, чтобы создались большие запасы, нужны миллионы лет.

Какая вода в море

Вода — прекрасный растворитель. В природе нет вод, которые не содержали бы некоторого количества растворенных веществ. Даже «кристально чистый» ручеек, текущий из высокогорного ледника, и тот содержит в растворе соли и газы.

Морская вода на вкус соленая, вернее, горьковато-соленая, непригодная для питья. Поэтому на корабле всегда имеется большой запас пресной воды. В былые времена питьевая вода на парусном судне в период безветрия распределялась строже, чем все другие продукты. Паровые котлы современных кораблей также требуют пресной воды, иначе накипь на них может вывести котел из строя. Теперь на многих судах появились опреснители, морскую воду выпаривают, получая из охлажденного пара искусственную воду без солей. В последнее время изобретены и химические опреснители, ими можно пользоваться даже индивидуально. Профильтрованная морская вода делается пригодной для питья.

Человек ощущает соленый вкус воды, если в килограмме воды содержится 0,5 грамма соли. Но в обычной морской воде соли в 70 раз больше — 35 граммов. Ученые условились обозначать соленость воды не в сотых, а в тысячных долях. Тысячная доля какого-либо числа — «промилле» — обозначается специальным знаком — ‰.

В морской воде преобладает хлористый натр — обычная поваренная соль, которую мы употребляем в пищу. Она составляет 78 процентов всех солей океанской воды. Горьковатый, неприятный вкус морской воде придают соли магния. Благодаря течениям воды океанов хорошо перемешиваются, и поэтому состав солей воды океанов одинаков. Очень мало меняется и общее содержание солей. От 33 до 37 ‰. В среднем можно считать соленость океанических вод равной 35 ‰.

Если бы мы могли выпарить все океаны, то огромная площадь их дна оказалась бы покрытой шестидесятиметровым слоем соли.

Вблизи устьев рек соленость падает. Естественно, что менее солены моря, в которые вливается много пресной воды с суши.

Океанская и пресная вода по составу растворенных веществ различна. В морской воде основную массу этих веществ образует хлористый натрий. В водах рек преобладают соли угольной кислоты, главным образом карбонат кальция (из него же состоит мел, известняк и др.). Сульфаты — соли серной кислоты — содержатся примерно в одинаковом процентном отношении к общему количеству солей как в морской, так и в пресной воде. Производные этих солей дают гипс, алебастр, глауберову соль и другие.

В океанах, несмотря на многолетние наблюдения, никакого изменения состава солей не наблюдается.

При образовании первичного океана в нем растворилось много солей, находившихся на поверхности Земли и в породах, разрушавшихся под действием вод.

Осолонению вод океана содействовали обильные выделения из недр Земли различных веществ, особенно во время извержения бесчисленных вулканов, действовавших повсеместно и на дне океанов. Извержения увеличивали содержание основного элемента океанической воды — поваренной соли. Текущие с образовавшихся материков реки вносили в океан множество веществ, обогащая состав морской воды. О том, что воды океана даже в древние времена были солеными, свидетельствует также и то, что животные, его населявшие, известные нам по ископаемым окаменелостям, были морскими существами. Сравнивая древнейших обитателей океана с современными морскими животными, мы можем считать, что соленость вод в те времена уже мало отличалась от нынешней.

Осолоняющая роль современных рек и других потоков, несущих свои воды с материка в океаны, ничтожно мала по сравнению с объемом океанов и тем количеством солей, которые там имеются. Реки вносят только 2 735 000 000 тонн соли в год. Количество же солей в Мировом океане равно 46 188 000 000 000 000 тонн. Таким образом, ежегодный принос солей реками почти в 17 миллионов раз меньше количества солей, находящихся в океане.

Как ни велики 17 миллионов лет, но для истории Земли это немного. В поддержании определенной солености вод океанов большое значение имеют химические процессы осаждения принесенных веществ и жизнедеятельность существ, обитающих в них. Часть принесенных солей сохраняется в растворе, но почти такое же количество солей разносится ветром с брызгами воды далеко вглубь континентов. В последующее время эти соли опять будут снесены в океан.

Влияние живых существ на солевой состав воды идет с самых отдаленных времен. Бесчисленные животные и растения потребляют для постройки своих раковин и скелетов большие количества веществ, приносимых реками. Особенно много извлекают они углекислого кальция, который так сильно отличает солевой состав морских вод от пресных вод, втекающих в океан с суши.

В раковине моллюсков и скелете кораллов отлагается по весу до 95–99 процентов углекислого кальция. До 60–80 процентов веса тела кремневых губок и радиолярий составляют кремнезем, диатомовые водоросли на 20 процентов по весу состоят из кремнезема. Много извлекается из морской воды различными организмами также и железа. Донные водоросли извлекают в большом количестве калий и иод.

Растения, питаясь, поглощают углекислый газ и выделяют кислород; при этом они создают в своем теле органические вещества. Все животные и растения дышат кислородом и выдыхают углекислый газ. Бактерии разлагают тела отмерших организмов с выделением углекислоты и неорганических веществ. Роль живых существ не ограничивается перемещением — миграцией — различных соединений. Они участвуют в образовании и горных пород. Существование мощных толщ известняков нельзя себе представить без участия многочисленных микроскопических корненожек, известковых водорослей, кораллов, моллюсков и других животных. Их раковины и скелеты часто обнаруживаются при раскалывании известковых глыб.

Примеры влияния бактерий, водорослей и животных на химический состав воды и процессы осаждения на дне моря можно значительно увеличить. Все они говорят о том, что химические процессы в океане проходят во взаимной связи с жизнью различных организмов, давая яркий пример диалектического развития природы.

Для развития и роста водных растений особенно важны так называемые биогенные вещества. Это в первую очередь соли фосфорной кислоты (фосфаты) и соли азотной кислоты (нитраты), которыми удобряют почву. Так же как и на суше, в море их очень немного. Эти вещества, необходимые для создания белков, очень быстро усваиваются водорослями. Вот почему так важно, чтобы поверхностный слой воды, где живут растения, имел бы постоянный источник пополнения биогенными веществами. Таких источников два.

Во-первых, это материковая вода, смывающая биогенные вещества с поверхности суши и удобряющая близлежащие пространства моря. Этим, кстати, объясняется, почему в районах моря, близко расположенных к устьям рек, количество животных и растений увеличивается.

Во-вторых, источником пополнения этими питательными веществами поверхностных слоев моря являются глубинные воды. Отмирающие организмы, опускаясь в глубину, постепенно разлагаются и пополняют запасы биогенных веществ в нижних слоях воды. При перемешивании вод моря они подымаются вверх и удобряют слои воды, где живут водоросли.

В зависимости от солености изменяется видовое разнообразие фауны и флоры. Как правило, в опресненных местах количество видов меньше по сравнению с настоящими морскими районами. Например, в Средиземном море имеется 524 вида рыб, соленость воды этого моря 35–38 ‰. В Черном море — 143 вида рыб, а соленость воды 18 ‰. В Азовском море всего 80 видов рыб, соленость — 12 ‰. Но при этом выступает новая закономерность. В сильно опресненных районах малое число видов сопровождается их массовым развитием. В мелководном Азовском море, снабжаемом реками большим количеством биогенных веществ, при хорошем перемешивании вод, «плотность» животного мира огромна. Нет другого моря в мире, в котором приходилось бы на один гектар столько рыбы.

Жизнь в воде зависит от распространения газов, особенно кислорода. Главный источник насыщения вод моря газами — атмосферный воздух. Он проникает в воду и растворяется в ней. В результате вертикального перемешивания вод газы разносятся на различные глубины. Вода лучше растворяет кислород и хуже азот. Поэтому в составе растворенных в морской воде газов кислорода будет в среднем 34 процента вместо 21 процента в составе атмосферного воздуха. Большое значение в обогащении кислородом воды играют водоросли.

Количество растворенных газов в воде зависит от многих причин, особенно большое значение имеет температура воды. Чем выше температура воды, тем меньше газов в ней растворится.

Кислород — важнейший газ для жизни всех живых существ. Морские организмы дышат кислородом, растворенным в воде. Обычно в поверхностных слоях моря кислорода больше, нежели в глубинных. Течения в большинстве морей хорошо перемешивают воду, поэтому кислород, хотя бы в малом количестве, всегда распространяется до дна. Временный недостаток кислорода в море может привести к гибели рыб и других животных. Изредка в застойных глубинах морей, как, например, в Черном море, кислорода нет. Там могут жить только бактерии, способные существовать без растворенного в воде кислорода.

Солнечные лучи не достигают больших глубин океана. Чем ниже стоит солнце над горизонтом, тем больше лучей отражается от поверхности моря. Поэтому в арктических морях, где солнце не подымается высоко, при прочих равных условиях свет распространяется на меньшую глубину, чем в средних широтах и особенно в Экваториальной области.

Судьба солнечного луча, проникшего в воду, не простая. Он распадается на составные части спектра, то-есть лучи разного цвета, которые доходят до различной глубины.

При этом почти все инфракрасные лучи и большая часть ультрафиолетовых, то-есть особо длинные и самые короткие лучи спектра, невидимые человеческим глазом, поглощаются в первых же метрах воды. Так как в инфракрасной части солнечного спектра содержится основное количество тепловой энергии, то легко понять, почему нагревается только самый поверхностный слой воды. Это тепло передается нижележащим слоям в результате перемешивания. Глубже проникают те части солнечного луча, которые несут световую и химическую энергию.

Различные мелкие организмы, во множестве населяющие поверхностные слои, рассеивают свет, проникший в воду. Рассеивание вызывается также молекулами воды, солями и ионами. Оно зависит и от величины частиц, на которые наталкиваются лучи света.

Всего сильнее рассеиваются синие и фиолетовые лучи спектра. Они отражаются и вверх, человек видит синий свет, исходящий из глубин моря. Поэтому цвет прозрачной морской воды вдали от берегов синий. Там, где в воде много взвешенных частиц (массы планктона, прибрежная муть), рассеиваются сильно зеленые лучи, цвет воды становится зеленым. Если вода очень засорена частицами грунта, то она приобретает желтую окраску. Особенно часто это бывает после шторма; тогда в прибрежной области вода может стать даже коричневой от поднятых со дна частиц грунта.

Смену цветов видит каждый моряк, когда он покидает прибрежные желтозеленые воды и переходит к синим водам открытого моря. Замечательный русский художник Айвазовский талантливо запечатлел на своих картинах эту игру красок.

Но вернемся к лучам света, проникшим в воду. Угасание света различных частей спектра идет так быстро, что можно говорить об «исчезновении» отдельных частей солнечного спектра. Длинные лучи теряют энергию начального светового потока скорее, чем короткие. Так, если принять проникшие в воду лучи за 1 тысячу единиц, то красные и оранжевые лучи на глубине в 10 метров составляют 2–3 единицы, зеленые и голубые — 166, синие — 437, а фиолетовые — 800 единиц. На глубине в 100 метров измерить энергию красных лучей уже затруднительно; оранжевый дает только следы (0,0001), зеленый и голубой — 0,03, синий — 5,5, а фиолетовый — 10 единиц. На глубине 200 метров наступают трудности в определении энергии оранжевых лучей, а на глубине 500 метров такая же судьба постигает зеленые лучи. На глубине в 1 тысячу метров «угасают» синие лучи, а на глубине 1500 метров — и лучи фиолетовой части спектра. Это подтверждается опытом. В Средиземном море на глубину в 1700 метров была опущена в особом приборе фотографическая пластинка. Несмотря на трехчасовую экспозицию, пластинка не потемнела.

Человеческий глаз обладает наилучшей восприимчивостью к желтой, зеленой, голубой частям солнечного спектра, то-есть к лучам, имеющим относительно хорошее проникновение в воду. При опускании в гидростате человек может различать предметы на глубине до 300 метров, последние следы света для него исчезают не глубже 580 метров.

На глубине в 17 метров красные животные кажутся человеку черными в связи с ничтожным количеством здесь красных лучей. На глубине 50 метров вода имеет зеленую окраску, переходящую на 60 метрах в зеленовато-синюю. На 180 метрах вода синего цвета, а на глубинах в 500 метров кажется человеку черно-голубой или темно-сероголубой.

Глаз рыб особенно восприимчив к синей и даже фиолетовой части спектра. Рыбы близоруки, зато вблизи они могут различать предметы при ничтожных следах света. Так, опыты с рыбой лепомис показали, что она видит при освещении, которое человеческий глаз уже не воспринимает. При таких ничтожных «крохах» света эти рыбки видят двухмиллиметровых рачков на расстоянии в сантиметр, а предметы диаметром в два сантиметра на расстоянии в 10 сантиметров. Можно предположить, что глубоководные рыбы с телескопическими глазами довольствуются еще меньшими проблесками света и видят на большем расстоянии.

С проникновением в воду лучей разного цвета связана и окраска многих морских животных. Известно, что окраска живых существ является в большинстве случаев маскировкой, помогающей организму скрываться от врага. Многие животные выработали замечательную способность быстро менять свою окраску в зависимости от того, на каком фоне они живут. Маленькая креветка (рачок), живя среди веточек зеленых растений, становится и сама зеленой; попав на красную водоросль, она скоро становится красной. Общеизвестна быстрая смена не только окраски, но и рисунка у камбал, в зависимости от цвета и структуры дна.

У большинства животных окраска постоянная, причем она является дополнительной по отношению к лучам света, проникающим на глубину их обитания. Животные выглядят при этом серыми. Окрашенные в зеленый цвет обитатели поверхностных вод при освещении большим количеством красных лучей становятся серыми. Жители более глубоких слоев окрашенные в красный цвет, становятся серыми при освещении зелеными лучами, господствующими на этой глубине.

С ничтожным количеством света на больших глубинах связаны синие, фиолетовые и черные тона глубоководных животных. У обитателей десятикилометровых глубин, где нет света, окраска почти отсутствует, и они выглядят белыми.

Свет играет особо существенную роль в жизни моря. Распространение растений в глубину зависит от проникновения света в воду. Водные растения нуждаются в солнечном свете, особенно от красной до зеленой части солнечного спектра, а эти лучи не доходят до значительной глубины. Вот почему так мало водорослей встречается на глубинах более 100 метров.

Прикрепленные ко дну водоросли имеют окраску от зеленой, у обитателей прибрежных вод, и до красной — на больших глубинах. В отличие от животных эта окраска хотя и является дополнительной, но играет не защитную роль, а способствует максимальному использованию энергии соответствующих лучей спектра.

У животных нет такой зависимости от света, как у растений. Поэтому они могут населять всю толщу вод океана.

Изменение света в течение суток вызывает суточные вертикальные перемещения живых существ. Миллиарды мелких рачков, червей, мелких рыб и других животных уходят днем от света в глубину моря, а вечером подымаются к поверхности. За ними, в поисках пищи, совершают вертикальные миграции сельди, сардины и другие рыбы.

Таким образом, с распределением света связаны важнейшие жизненные явления океана.

Большое значение для географического распределения живых существ имеет температура воды. Она очень сильно меняется в зависимости от географического положения и глубины.

В Тропической области температура поверхностных слоев воды обычно выше 20 градусов С, на глубине в 200 метров — менее 15 градусов, на глубине 1 тысячи метров — около 4–6 градусов, глубже — около 2–3 градусов. В Умеренной области температура океанических вод на поверхности — около 10 градусов, на глубине 1 тысячи метров — около 7 градусов. В полярных морях температура воды на различных глубинах часто бывает ниже нуля.

Обычно поверхностные воды — самые теплые, затем идет очень слабое понижение температуры до некоторой глубины, где наступает резкое изменение температуры воды. Здесь она становится значительно холоднее. Этот слой носит название «слой температурного скачка». Он обычно лежит на различных глубинах — от 15 до 100 метров. Замечательная особенность этого слоя-скачка заключается в том, что в связи с резким изменением температуры меняется и плотность воды. При одинаковой солености с понижением температуры увеличивается удельный вес воды, а следовательно, растет и плотность. Иногда возрастание плотности столь велико, что слой температурного скачка образует как бы «водяное дно», которое моряки-подводники называют «жидкий грунт».

Суточные изменения температуры воды очень малы, к тому же они наблюдаются преимущественно в прибрежных районах или в небольших заливах и бухтах.

Более значительны сезонные изменения в температуре воды. Особенно они сказываются в поверхностных слоях воды до 500 метров. Глубже температура воды почти не меняется. В зависимости от места сезонные изменения весьма различны; всего больше они в Умеренной области. Например, у берегов Англии сезонные изменения в температуре верхних слоев воды выражаются почти в 10 градусов, а в Черном море — до 15 градусов. В Экваториальной области сезонные отличия температуры не превышают 2 градуса, а в полярных морях они еще меньше.

Как ни сильно греет солнце в тропиках, но температура воды в океане не бывает выше 30 градусов. Объясняется это большой теплоемкостью воды, охлаждением воды при испарении за счет скрытой теплоты испарения и непрерывным перемешиванием вод океана.

Благодаря сильному испарению с поверхности океана в Тропической области воды становятся более солеными, а следовательно, и более плотными. Более тяжелые воды опускаются вниз, вытесняя из глубоких слоев кверху более легкие, при этом воды перемешиваются. К северу и к югу от тропиков увеличение плотности воды происходит при охлаждении. Благодаря этому зимняя холодная вода начинает опускаться вниз, вызывая тем самым глубокое перемешивание вод. Летом поверхностные воды прогреваются, но еще до осени в глубинных слоях некоторых морей сохраняется зимняя охлажденная вода. Только осенью и зимой произойдет выравнивание температуры воды различных слоев.

Вертикальное перемешивание снабжает глубинные слои кислородом и теплом, а поверхностные слои питательными веществами, столь необходимыми для развития водорослей.

Воды океана находятся всегда в движении. Взамен идущим по поверхности от экватора к полюсам теплым водам в глубине от полюсов к экватору движутся холодные воды с температурой около 2 градусов. В Экваториальной области они поднимаются кверху. Здесь только поверхностные воды — до 50–100 метров толщиною — самые теплые по сравнению с водами в других районах. Глубже 200 метров вода на экваторе холоднее, чем на соответствующей глубине в Умеренной области. Только на глубинах в 2–4 километра и ниже температура везде почти одинакова — около 2 градусов. Это воды, пришедшие из полярных районов, особенно из Антарктики.

Естественно, самые холодные воды — воды Северного Ледовитого океана и воды, омывающие Антарктиду. Соленая морская вода замерзает не при 0 градусов, а при более низких температурах. Чем выше соленость воды, тем более низкая температура необходима для превращения ее в лед.

Читайте также

Вода — распространитель заразы

Вода — распространитель заразы Болезнетворные микробы сохраняют жизнеспособность в воде довольно долго. Но ведь человек не может обходиться без воды. Отсюда постоянная угроза инфекции. Конечно, опасность представляет лишь та вода, которая загрязнена патогенными

Вода в почве

Вода в почве Облекая мир в праздничный наряд, Облака земле красоту дарят. . Зелень трав темней, чем глаза газели, Сладостен ручья вкус и аромат. . Там, где был пустырь выжженный и голый, Как павлин, земля восхищает взгляд. Дакики Там, где был пустырь выжженный и голый, как

Вода, вода везде…

Вода, вода везде… Сэмюэль Тэйлор Кольридж, поэт-романтик, неудавшийся классицист и любитель опиума, 1797–1798 годы провел в маленькой деревне Дорсет. В промежутках между бодрыми прогулками по холмам и длительными дискуссиями со своим соседом, Уильямом Вордсвортом, у

Видообразование вокруг нас

Видообразование вокруг нас В современной биосфере полным-полно примеров видообразования, происходящего «здесь и сейчас». Все эти бесчисленные спорные виды, полувиды, супервиды, кольцевые виды, видовые комплексы и «букеты видов» (species flocks) — не что иное, как примеры

Глава 2 Вода — основа жизни

Глава 2 Вода — основа жизни Жизнь возникла благодаря воде. Химические реакции, происходящие в живых тканях, требуют участия молекул, плавающих в воде или находящихся на поверхности мембран, которые омываются водой. Эти реакции часто и происходят с участием самих молекул

Их хлеб да вода

Их хлеб да вода

Инородные предметы и вода в ухе

Инородные предметы и вода в ухе Дети, играя с собакой, часто засовывают ей в уши различные предметы, например шарики, бусинки, горошины.При мытье и купании щенят, да и взрослых собак им в уши часто попадает вода. Если это произошло в холодное время года или собака долгое

Кровь — морская вода!

Кровь — морская вода! Итак, мы вкратце проследили путь, по которому ионы натрия и калия попадают в организм. А что же дальше? Давайте посмотрим, каково здесь содержание металлов-братьев? В теле Гомо Кондитионалиса содержится 140 г калия и 100 г натрия. Соответственно их

Вода для мате

Вода для мате Говоря о воде, которая предназначалась для приготовления мате, гуарани, повстречайте вы их, в первую очередь будут иметь ввиду чистейшие струи водопадов Игуасу. Именно эта вода считается наиболее «божественной». Гуарани были первыми людьми, которые

Вода и биосфера

Вода и биосфера Внешняя оболочка Земли занята биосферой. И вполне правильно, когда биосферу называют еще «областью жизни» или «живым покровом» Земли. Это огромное пространство, включающее атмосферу, гидросферу и литосферу, населяют различные виды живых организмов.

Вода и жизнь

Вода и жизнь Жизнь — биологическая форма движения материи. Жизненному процессу в отличие от неживой природы присущ обмен веществ, в основе которого лежат биохимические процессы. Изучение живых организмов, в том числе человеческого тела, показывает, что в их составе не

Вода в живом организме

Вода в живом организме На долю воды приходится основная часть массы любого живого существа на Земле. У взрослого человека вода составляет больше половины массы тела. Именно у взрослого человека, потому что в разные периоды жизни содержание воды в организме изменяется. У

Вода и растения

Вода и растения Вода находится в вечном круговороте. Растения — самые активные участники этого великого природного процесса, благодаря которому ежегодно в движение приводится более 475 млрд. т воды.Как известно, сухое созревшее семя при правильном хранении может годами

Вода, которую мы пьем

Вода, которую мы пьем Чтобы жить, человеку требуется в сутки, как уже говорилось, 2–3 л воды. В климатических условиях средней полосы нашей страны суточная потребность в воде составляет примерно 2,3–2,7 л.В районах с жарким климатом потребность в воде увеличивается до 3,5–5 л

Источник