- Ныряние: техника погружения и передвижения под водой

- Приемы погружения (ныряния) в воду

- Приемы погружения в воду из опорного положения

- Приемы погружения в воду из безопорного положения

- Способы передвижения под водой

- Изменение глубины и направления движений

- Заныривание под воду при плавании

- Техника ныряния

- Содержание

- Ныряние [ править | править код ]

- Общие сведения [ править | править код ]

- Физиологические явления при нырянии [ править | править код ]

- Погружение под воду [ править | править код ]

- Обучение нырянию [ править | править код ]

- Правила безопасности при занятиях нырянием [ править | править код ]

Ныряние: техника погружения и передвижения под водой

Ныряние – разновидность прикладного плавания, когда человек более или менее длительное время находится под водой, не пополняя запаса воздуха в легких.

Выделяют 2 вида ныряния:

- ныряние в длину. Передвижение происходит на глубине 1-2 метров в горизонтальном положении.

- ныряние в глубину. Пловец погружается в вертикальном положении на глубину до 6 метров

Иногда эти два вида ныряния сочетаются между собой, например, при отыскивании предметов на дне, когда сначала пловец погружается на глубину, а затем плывет в горизонтальном положении.

Приемы погружения (ныряния) в воду

Приемы погружения в воду из опорного положения

Приемы погружения в воду из безопорного положения

Погружение (ныряние) из безопорного положения происходит с поверхности воды.

Погрузиться с поверхности воды можно одним из этих способов:

- погружение из безопорного положения вниз ногами.

Пловец сначала группируется: ноги сгибаются в коленях, колени и стопы разводятся в стороны, колени подтягиваются к груди, стопы к тазу; руки вытягивает вперед. Затем нужно сделать сильный гребок руками вниз, поднимая голову и плечевой пояс над водой. Одновременно с этим делается мощный толчок ногами вниз способом брасс до полного выпрямления ног. В результате тело «выскакивает» из воды до поясницы и принимает положение как по команде «смирно». Далее тело погружается под воду под воздействием силы тяжести. Можно увеличить глубину погружения с помощью мощного гребка руками через стороны вверх.

Опустившись на нужную глубину, нужно сгруппироваться, повернуться в нужном направлении, сделать гребок ногами брассом, вытянуть руки и плыть.

Посмотреть погружение вниз ногами в движении

погружение из безопорного положения вниз головой.

Пловец сначала группируется: ноги сгибаются в коленях и подтягиваются к груди, стопы к тазу, руки вытягивает вперед. Далее спортсмен делает глубокий вдох, резко опускает голову вниз, руки выводит вперед по направлению ко дну, а ноги поднимает над поверхностью воды. Ноги оказываются над водой и под их тяжестью пловец погружается. Можно увеличить глубину погружения с помощью мощного гребка руками назад вниз (от головы к тазу) через стороны.

Опустившись на нужную глубину, можно плавно поменять направление или сгруппировавшись поменять его под прямым углом.

Посмотреть погружение вниз головой в движении

ныряние в длину из безопорного положения.

Ныряние в длину выполняется путем резкого гребка одной рукой с энергичными движениями ногами кролем; при этом другая рука остается вытянутой вперед (А). После гребка, во время проноса руки по воздуху, голова поворачивается в сторону этой руки и осуществляется вдох (Б). В момент соединения рук, пловец сгибает ноги в тазобедренных суставах, погружая руки и переднюю часть тела на нужную глубину (В). Продолжая движения ногами, он выпрямляется под водой в горизонтальном положении (Г).

Способы передвижения под водой

Итак, передвигаться под водой можно следующими способами:

- Брасс на груди. Скольжение выполняется после гребка руками до бедер.

- Кроль на груди без выноса рук.

- Торпедо. Ноги выполняют движения кролем, руки вытянуты вперед, голова между руками.

- Комбинированный 1: руки выполняют гребок брассом, ноги кролем. Скольжение во время того, как руки вытянуты вперед.

- Комбинированный 2: руки выполняют гребок брассом, ноги кролем. Гребок руками удлиненный до бедер. Движения ногами выполняются после завершения гребка руками. Скольжение во время того, как руки вытянуты вдоль тела. При замедлении продвижения руки выполняется подготовительное движение.

- Комбинированный 3: гребок руками дельфином, ноги брассом. Движение руками и ногами одновременно либо последовательно: Скольжение после гребка руками, руки вдоль туловища.

- Комбинированный 4: гребок руками дельфином, ноги способом на боку. Движение руками и ногами одновременно либо последовательно. Скольжение после гребка руками.

- Комбинированный 5: гребок руками брассом, ноги способом на боку. Одновременный гребк руками и ногами с последующим скольжением.

- Комбинированный 6: гребок руками брассом, ноги способом дельфин. Длинный гребок руками брассом до бедер. Одновременным гребк руками и ногами с последующим скольжением.

При нырянии с ластами наиболее эффективно движение ног кролем.

Изменение глубины и направления движений

Чтобы повернуть вправо: наклонить туловище вправо, усилить гребок левой рукой.

Чтобы подняться к поверхности с небольшой глубины: поднять голову, прогнуться в пояснице, руки вытянуть вперед вверг, совершать гребки руками назад вниз (от головы к тазу).

Для подъема со дна: слегка сгруппироваться, вытянуть руки вверх, встать на дно водоема и, оттолкнувшись ногами, скользить вверх. Если глубина большая, то при движении вверх делают плавательные движения руками и ногами способом брасс.

Для всплывании без отталкивания от дна: сгруппироваться, повернуться головой вверх, сделать сильный гребок руками и ногами сверху вниз.

Источник

Заныривание под воду при плавании

Длина и глубина ныряния зависят от продолжительности задержки дыхания. Время задержки дыхания составляет в среднем около 1 мин. Тренированные спортсмены способны задерживать дыхание на несколько минут. После предварительного вдыхания кислорода задержка дыхания может достигнуть 13 мин и более. Впервые глубже 100 м с грузом нырнул француз Ж. Майоль и равен 3 мин 40 с. Время скоростного ныряния на 50 м в ластах составляет около 15 с.

Для увеличения времени задержки дыхания рекомендуется:

— перед нырянием выполнить 6—8 глубоких выдохов и вдохов;

— нырять после обычного полного вдоха, а во время ныряния в глубину (до всплытия на поверхность) не делать выдох;

— при нырянии в длину плыть под водой на глубине 1—1,5 м;

— во время ныряния у пловца не должно быть никаких отрицательных эмоций, так как они резко уменьшают продолжительность задержки дыхания;

— в конце ныряния для увеличения задержки дыхания необходимо сделать глотательное движение;

— по окончании ныряния выполнить 3 быстрых вдоха: 1-й на 20%, 2-й на 40%, 3-й на 60% от максимального вдоха. После третьего вдоха – спокойное глубокое дыхание.

Под водой ориентировка затруднена, поэтому нырять нужно только с открытыми глазами; при плохой видимости под водой необходимо вытянуть руки вперед.

Нередко во время ныряния в глубину возникает боль в ушах. Это происходит при плохой проходимости евстахиевых труб и вследствие давления воды на барабанные перепонки. Чтобы не произошло разрыва барабанной перепонки, нужно, зажав ноздри, попытаться выполнить легкий выдох через нос или, не открывая рта, сделать энергичное глотательное движение. Если это не помогает, ныряние надо прекратить и всплыть на поверхность. При простудах, заболеваниях носоглотки или барабанных перепонок ныряние недопустимо.

Способы погружения при нырянии в длину и глубину

Погружение с поверхности воды. Может выполняться вниз ногами или вниз головой.

Для погружения с поверхности воды вниз ногами необходимо сделать энергичный гребок обеими руками и ногами, приподняться как можно выше из воды и произвести вдох. Чем выше пловец поднимется из воды, тем быстрее он погрузится. Чтобы под водой погружение не замедлялось, гребковые движения руками надо выполнять снизу вверх. Когда пловец достигнет необходимой глубины или дна, он может сгруппироваться и, повернувшись, плыть в нужную сторону.

Для погружения с поверхности воды вниз головой пловец группируется, делает вдох и резким движением опускает голову под воду.

Затем выпрямляется, поднимая ноги над водой (т.е. принимает вертикальное положение вниз головой), и погружается в воду. При полном погружении он может ускорить ныряние, начав движения ногами и направляя себя движениями руками в нужную сторону.

Погружение с ходу при нырянии в длину. Выполняется путем резкого гребка одной рукой с энергичными движениями ногами кролем; при этом другая рука остается вытянутой вперед. После гребка, во время проноса руки по воздуху, голова поворачивается в сторону этой руки и производится вдох. В момент соединения рук пловец сгибает ноги в тазобедренных суставах, погружая руки и переднюю часть тела на нужную глубину. Продолжая движения ногами, он выпрямляется под водой в горизонтальном положении.

Погружение с отталкиванием от опоры (стенки бассейна, борта лодки или катера). Пловец группируется, опускает голову вниз, а ноги ставит на опору выше уровня головы. Отталкиваясь от опоры, пловец выпрямляется и в положении скольжения уходит на глубину.

Для всплывания при нырянии в длину пловец прогибается, продолжая движения ногами. Для всплывания с большой глубины выполняются толчок ногами от дна и гребковые движения руками вниз до бедер.

Способы ныряния

Техника плавания под водой во время ныряния в длину и глубину одинакова. При нырянии в условиях хорошей видимости используют наиболее эффективные способы: брасс и комбинированные способы плавания, при которых руки работают брассом, а ноги — кролем или дельфином.

При нырянии в темное время суток или при плохой видимости под водой руки должны быть обязательно вытянуты вперед. Ноги работают кролем, что особенно эффективно при нырянии в ластах, или брассом.

Ныряние способом брасс.

При нырянии брассом применяют длинный гребок руками, выполняемый до бедер.

Из исходного положения выполняется гребок руками, после которого наступает фаза скольжения. Затем, когда скольжение замедляется, руки и ноги одновременно выполняют подготовительные движения. При возвращении рук в исходное положение выполняется гребок ногами, после которого пловец вновь выполняет скольжение в исходном положении. После замедления скольжения весь цикл движений повторяется.

Источник

Техника ныряния

Содержание

Ныряние [ править | править код ]

Общие сведения [ править | править код ]

Прикладное плавание — навык, необходимый в профессиональной, военной и бытовой деятельности. Прикладное плавание включает: ныряние, преодоление водных преград, спасение тонущего.

Ныряние — это плавание под поверхностью воды. Его развитие было связано с трудовой деятельностью, бытом и военными действиями человека. С организацией первых русских школ плавания в начале XX в. ныряние приобретает спортивное значение. Так, для получения степени магистра плавания выпускники Шуваловской школы должны были выполнить из 13 упражнений 5, связанных с нырянием. Наибольшую популярность ныряние приобрело в начале XX в. Пловцы соревновались на продолжительность пребывания под поверхностью воды в неподвижном положении, на максимальную глубину погружения, в нырянии на собирание большего количества предметов, в нырянии на дальность и на скорость. Но начиная с 1930-х гг. этот вид плавательного спорта все реже включается в программы соревнований, и в настоящее время почти утратил свое спортивное значение. Однако значение ныряния как прикладного навыка остается высоким. Оно применяется при оказании помощи тонущему, при доставании различных предметов со дна, при подводных работах, а также в условиях военных действий.

Ныряние на дальность широко практиковалось до 1934 г. Лучшие достижения были показаны Б. Шабашовым — 96,4 м и Н.Файзулиным — 96,1 м, а у женщин Н. Брукс и 3. Новожиловой — 56 м. Ныряние на собирание большего количества предметов проводилось до 1945 г. По правилам соревнований в этом виде ныряния требовалось собрать за 2 мин максимальное количество тарелочек, разбросанных по дну на площади около 4 м2. Ныряние на скорость на дистанциях 25 и 50 м для мужчин и 25 м для женщин включалось в программы соревнований по плаванию до 1956 г. и, главным образом, в показательных выступлениях.

В связи с возникающими травмами при нырянии на глубину свыше 20 м в настоящее время разрешено погружение при свободном нырянии на глубину, не превышающую 15 м.

Всемирная федерация подводной деятельности (SMAS), неоднократно обсуждая проблему глубоководного ныряния, всегда принимала однозначное решение: «Глубоководное ныряние не может проводиться в целях установления спортивного рекорда». Такую же позицию занимает медицинская комиссия при SMAS.

Однако 29 ноября 1976 г. поступило сообщение о том, что известный французский аквалангист, 49-летний Жак Майорки достиг глубины 100 м. У берегов острова Эльба с борта судна «Эльбано» он прыгнул в пучину, держа в руках металлическую болванку. Погружение заняло 1 мин 45 с; 12 с было потрачено на остановку, и с помощью надувного буя за 1 мин 43 с он поднялся на поверхность, держа в руках снятую с троса четку со 100-метровой отметкой.

Физиологические явления при нырянии [ править | править код ]

В отличие от плавающего по поверхности воды на ныряющего действуют дополнительно два фактора: давление воды и задержка дыхания. С увеличением глубины погружения возрастает давление воды. При этом происходит сдавливание кожных сосудов и затрудняется венозный отток крови. При повышении венозного давления, чтобы сохранить необходимый кровоток, требуется усиление работы сердца. Уже при нырянии на глубину свыше 3 — 6 м человек испытывает болевые ощущения в ушах вследствие повышенного гидростатического давления на барабанную перепонку. Избыточное давление на глубине 10 м равно 1 атм, на глубине 20 м — 2 атм. При погружении происходит сжатие легочных объемов. Поэтому при задержке дыхания снижение парциального (частичного) давления кислорода в легких уменьшается менее заметно, чем на поверхности. При всплывании в результате падения давления воды давление кислорода в легких уменьшается, вызывая резкую артериальную гипоксию. Поэтому ныряющему необходимо знать, что кислородное голодание быстрее возникает во время всплытия. Особенно часто оно появляется в холодной воде, когда потребление кислорода повышено.

У неподготовленных людей кислородное голодание может возникнуть через 2 — 3 мин после начала погружения. Оно наступает при парциальном давлении кислорода в артериальной крови, равном 120 мм рт. ст., при норме в 150 мм рт. ст. Опасность голодания заключается в том, что оно происходит быстро, в течение нескольких секунд. Кислородное голодание развивается по трем ступеням. На первой ступени, когда парциальное давление кислорода в легких снижается до 120 — 80 мм рт. ст., что составляет 16 — 12 % 02 в воздушной смеси, наблюдается нарушение точности тонких движений. Вторая ступень предшествует потере сознания и характерна утратой способности реально оценивать события. Сознание ясно, но возникает трудно преодолимое желание достижения цели, появляется эйфория и расстройство дыхательной функции. Парциальное давление 02 внутри легких снижается до 90 — 60 мм рт. ст., соответствующее 12 —8 % кислорода в воздушной смеси. Третья ступень характерна бессознательным коматозным состоянием. Парциальное давление 02 во внутрилегочном пространстве ниже 60 мм рт. ст. соответствует содержанию кислорода в воздушной смеси менее 8 %.

Первая стадия может быть скоротечна, а иногда и отсутствовать. Этим объясняется частая гибель многих опытных пловцов. Опасность кислородного голодания заключается еще и в том, что оно может развиваться и без субъективных признаков.

Пребывание под водой в течение 20 — 40 с позволяет преодолевать 25 — 50-метровые дистанции и не вызывает существенного кислородного голодания. Учитывая отрицательное влияние продолжительного нахождения под водой, правилами соревнований в нашей стране в 1934 г. было запрещено ныряние в длину на расстояние свыше 50 м. Для успешного преодоления расстояния под водой необходима предварительная подготовка. В первую очередь следует выполнить дыхательные упражнения, усиливающие вентиляцию легких, во время которой происходит повышенное выделение углекислоты из организма. Практикой установлено, что предварительная гипервентиляция легких способствует повышению работоспособности и обеспечивает возможность более продолжительного выполнения движений.

Дыхательные упражнения следует проводить перед стартом в течение 15 с, обращая особое внимание на спокойное выполнение глубокого вдоха и полного выдоха. Выполнению глубокого вдоха соответствует поднимание рук в стороны, а выдоху — наклон туловища и головы вперед с одновременным опусканием рук. Число дыхательных упражнений не должно превышать 7, так как излишнее повторение их может вызвать головокружение.

Перед самым погружением в воду следует сделать полный выдох и углубленный вдох через широко открытый рот. При слишком большом вдохе рекомендуется сразу же после погружения произвести частичное выдыхание воздуха и этим уменьшить напряжение мышц грудной клетки и диафрагмы.

После погружения в воду при первом появлении желания вдохнуть ныряльщик должен, не раскрывая рта, выполнить глотательное движение с последующим выпусканием небольшой порции воздуха. В дальнейшем при возникновении ощущения удушья, которое может повторяться несколько раз, вновь выполняются глотательные движения, сопровождаемые небольшими выдохами. Перед всплыванием выполняется заключительный выдох и при появлении на поверхности воды делается глубокий вдох.

Для сокращения восстановительного периода сразу же после выхода из воды рекомендуется выполнить повторную гипервентиляцию 2—3 раза с интервалами в 2—3 мин. Дыхательные упражнения должны сочетаться со спокойными движениями рук, туловища или ходьбой.

Для предупреждения кислородного голодания необходимо придерживаться следующих правил:

1) настойчивая потребность сделать вдох должна служить для ныряльщика симптомом к всплытию на поверхность;

2) между отдельными погружениями должен быть интервал, достаточный для нормализации дыхания и сердечной деятельности;

3) ныряние в глубину и длину должно страховаться опытными пловцами;

4) соревнования по нырянию следует проводить только в водоемах с прозрачной водой;

5) перед нырянием нельзя делать очень интенсивную гипервентиляцию. Она должна продолжаться не более 15 с при частоте 10 —14 глубоких вдохов и выдохов в минуту. При чрезмерной гипервентиляции происходит «вымывание» из крови углекислого газа, сопровождающееся сужением артерий головного мозга. При этом возникает головокружение и потемнение в глазах. В таком состоянии кислородное голодание возникает быстрее.

При нырянии уже на глубине 2 м от поверхности под влиянием давления воды барабанные перепонки прогибаются вовнутрь и теряют способность воспринимать звук. Рецепторы уха улавливают лишь высокочастотные колебания, которые способны проникать через костную ткань. Появление глухоты служит признаком деформации барабанной перепонки. Если не предпринять действий по ее выравниванию, то при дальнейшем погружении деформация увеличивается и возникают болевые ощущения в области уха и височной кости. На глубине 4 м уже могут быть разрывы барабанной перепонки.

Для предупреждения баротравмы уха необходимо через каждые 1,5—2 м погружения выполнять либо мнимые глотательные движения, либо при зажатом пальцами носе делать в него выдох. При этом воздух из носоглотки проходит через евстахиевы трубы в среднее ухо, находящееся по другой стороне барабанной перепонки, и возвращает ее в исходное положение. Появление звука является показателем выровненного давления между полостью среднего уха и наружным слуховым проходом.

Погружение под воду [ править | править код ]

Нырять головой или ногами вниз можно с поверхности воды, оттолкнувшись от стенки бассейна или прыгнув со стартовой тумбочки, борта бассейна, берега и т.п.

Для погружения с поверхности воды головой вниз следует приподняться из воды за счет гребка руками вниз, сделать глубокий вдох, сгруппироваться и выполнить пол-оборота вперед быстрым движением головой вниз и руками вверх.

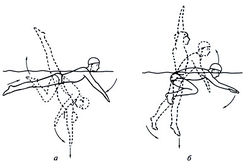

Когда тело примет вертикальное положение головой вниз, необходимо быстро поднять ноги вверх и, погрузившись в воду, начать гребковые движения руками и ногами (рис. 9.1, а). При погружении ногами вниз надо, сделав одновременный гребок руками и ногами, выпрыгнуть из воды как можно выше, выполнить вдох и вытянуть руки вверх (рис. 9.1, б).

Эти действия способствуют более быстрому погружению. Можно дополнительно выполнять гребковые движения руками снизу вверх. Достигнув определенной глубины, следует сгруппироваться, повернуться головой в нужном направлении и начать плавательные движения. Погружение в воду после толчка от стенки и прыжка со стартовой тумбочки или борта бассейна головой вниз происходит так же, как при спортивном плавании, но входить в воду надо под большим углом.

При нырянии в глубину угол погружения должен быть таким, чтобы ныряющий вошел в воду в вертикальном положении, а при нырянии в длину — под углом 30—40° к поверхности воды для последующего проплывания дистанции на глубине, не превышающей 1,5 м.

Прыжок вниз ногами — самый простой способ погружения, позволяющий достигнуть наибольшей глубины за короткий промежуток времени.

Обучение нырянию [ править | править код ]

Основными средствами обучения нырянию являются упражнения, направленные на овладение задержкой дыхания, умением увеличивать давление воздуха в среднем ухе, навыком погружения в воду, скольжением, ориентировкой, техникой передвижения при нырянии в глубину и длину.

Дозировка упражнений при занятиях нырянием имеет большое значение, физиологическая нагрузка упражнений не должна вызывать переутомление. Критериями утомления могут служить субъективные ощущения усталости, повышенная частота дыхания и пульса до и после упражнения, а также продолжительность восстановительного периода. Продолжительность восстановительного периода в значительной степени определяет и степень подготовленности занимающегося к перенесению той или иной нагрузки. Количество повторений упражнений в нырянии зависит от степени его трудности и от подготовленности занимающихся.

Овладение задержкой дыхания является основным элементом в обучении нырянию. Умелое использование запасов воздуха обеспечивает продолжительность пребывания под водой. Подготовку дыхательного центра и органов дыхания к продолжительной задержке на вдохе следует начинать с первого занятия. Задержка дыхания является дыхательным упражнением, систематическое и регулярное проведение которого способствует повышению выносливости организма к пониженному содержанию кислорода и увеличенному количеству углекислоты в крови. Эти упражнения позволяют достигнуть довольно длительной задержки дыхания. Они должны Проводиться на суше и в воде. Последовательность и систематичность при проведении упражнений на задержку дыхания имеет большое значение в обучении нырянию.

Упражнения на суше.

- Сделать глубокий вдох и последующий выдох, обращая внимание на то, чтобы при вдохе происходило, по возможности, максимальное наполнение легких за счет диафрагмального дыхания.

- Задерживать дыхание в различные фазы вдоха и выдоха.

- Задержать дыхание и выдыхать воздух при ощущении удушья малыми порциями.

- Задержать дыхание и, не выдыхая воздух, выполнять глотательные движения с закрытым ртом.

Упражнения следует выполнять в исходных положениях стоя, сидя с различными положениями рук, без движений и в сочетании с ходьбой, движениями рук, ног и туловища.

Количество упражнений в одной серии не должно превышать 5 — 6. Серии упражнений на задержку дыхания должны проводиться в сочетании с другими упражнениями, причем продолжительность задержки дыхания в сериях следует увеличивать от 30 до 60 с на вдохе и от 20 до 40 с на выдохе.

Упражнения в воде.

- Погрузиться под воду с приоткрытыми глазами после предварительного не слишком глубокого вдоха.

- То же, с последующим выдохом и задержкой дыхания на выдохе.

- То же, после глубокого вдоха задержать дыхание под поверхностью воды и при ощущении удушья выдыхать воздух малыми порциями.

- То же, но при ощущении удушья сочетать выдохи малыми порциями с глотательными движениями, при которых не раскрывать рот.

Упражнения выполняются на мелком месте в приседе, лежа на груди с опущенным в воду лицом, в скольжении без движения и с движениями руками и ногами в медленном темпе одним из способов плавания. Продолжительность задержки дыхания в воде возрастает на вдохе от 20 до 50—60 с и на выдохе от 15 до 40 с. Между упражнениями на задержку дыхания следует давать отдых для восстановления нормального дыхания.

Одним из наиболее сложных элементов ныряния является навык «продувания», т. е. умение выравнивать давление среднего уха с наружным давлением воды. Для овладения навыком продувания необходимо выполнять упражнения на суше и в воде.

Упражнения на суше.

- Не открывая рта, делать глотательные движения, обращая внимание на щелчки в ушах.

- Зажать нос пальцами рук и, не открывая рта, выполнить выдох. Щелчок в ушах при выдохе указывает на хорошую проходимость евстахиевых труб.

Упражнения в воде.

- Стоя на дне, погрузиться головой под воду и делать мнимые глотательные движения.

- То же, зажать нос пальцами рук и, не открывая рта, делать выдох.

- Предыдущие упражнения повторять на глубинах 1, 2, 3 и 4 м, добиваясь выравнивания барабанной перепонки.

Для предупреждения баротравмы уха перед погружением необходимо проверять проходимость евстахиевых труб. Щелчки в ушах при мнимом глотании говорят об их хорошей проходимости. Для улучшения проходимости евстахиевых труб закапывают 8 — 10 капель эфедрина в нос и проверяют способом глотания вибрацию барабанных перепонок. Если после этой процедуры вибрации нет — погружение запрещается. При погружении необходимо через каждые 1,5 —2 м выравнивать давление в наружном и среднем ухе. Если боль не проходит, надо прекратить погружение.

Правила безопасности при занятиях нырянием [ править | править код ]

1. Бассейн, в котором проводится ныряние, должен быть ограничен со всех сторон гладкими стенками, доходящими до дна.

2. Для лучшей ориентировки при плавании под поверхностью воды необходимо держать глаза открытыми. Использование плавательных очков при нырянии допустимо при погружении до 2 — 2,5 м.

3. Во избежание ушибов о дно бассейна запрещается брать старт для ныряния в мелкой части бассейна.

4. Ныряние в глубину разрешается проводить по одному человеку. Следующий пловец может начинать погружение только после того, как предыдущий вышел из воды.

5. Производить самостоятельные попытки ныряния без наблюдения преподавателя не разрешается.

6. При нырянии в непрозрачной воде занимающийся обязан надевать пояс с привязанным шнуром. Свободный конец шнура должен находиться в руках у преподавателя.

7. Ныряние в естественных водоемах следует разрешать только при проверенном чистом дне и отсутствии течения. Для обеспечения безопасности при нырянии в естественном водоеме вблизи плотов или других строений, под которые может подплыть ныряющий, рекомендуется привязывать к его поясу два шнура, один конец которого будет находиться в руках преподавателя, другой, снабженный поплавком, будет плыть по поверхности воды, указывая направление движения ныряющего.

Источник